(2025年2月7日付掲載)

下関市内の学校校舎の老朽化は深刻だ。写真は、築70年を迎えて外壁が剥がれ落ちている安岡小学校の校舎

本紙でも何度もとりあげてきたが、下関市の学校施設の老朽化が度をこしたものになっており、「子どもの命に関わる危険な状態だ」「ちょっと古くて環境が悪いというレベルではなくなっている」といった切実な声が保護者や学校関係者から上がっている。しかし、下関市教育委員会が進めているのは、これら築70年前後のボロボロの校舎をあと30年、つまり100年使えるよう修理する計画のみで、建て替える計画はゼロである。老朽化の進行はこの30年間、いかに下関市が学校教育に投資してこなかったかをあらわしているが、この段階まで来て、子どもたちが命の危険を心配することなく、のびのびと学校生活を送ることができるよう予算を優先的に振り向けること、当面の改修をしつつ建て替え計画を早急に打ち出すことが待ったなしとなっている。それは火の山開発よりも、あるかぽーと開発よりも急がれる。

なぜ巨額箱物事業よりも優先度が低いのか?

A 先月末(1月27日付)に学校の老朽化問題をとりあげたが、写真を見て県内他市の教育委員会関係者や学校関係者がびっくりしていて、下関はやっぱり異常なんだなと感じた。

山口市(市立小学校31校、中学校18校)の教育委員会関係者は「うちではこの状況まで放置されることはまずない」と驚いていた。山口市は耐震化のときに一緒に内装や外壁などの大規模改修をしたようだ。下関市の写真を見て「本当に耐震化だけされたんですね…」といっていた。山口市の学校はきれいだから、建て替えているのかと思ったが、聞いてみると建て替えているわけではないようだ。しかし随時補強をしていて、今も年に1校分の大型改修予算をとるようなペースで改修工事をしているようだ。下関の学校に比べると、ずいぶんきれいな学校ですら、来年度から大型改修に入るという話だ。

天井に穴が空いて雨漏りするなんて考えられないことで、山口市なら「緊急性が高い」という扱いで、どこからでも工面して予算を引っ張ってきて工事をするといっていた。

B 下松市の市民も「下松の学校も古いけどいくらなんでも雨漏りはない」とそれはそれは驚いていた。校舎の雨漏りが放置されるなんて信じられない…と。それぞれのトップの姿勢もかかわっているようで、岩国市のように同じく老朽校舎が残っている自治体もあるが、多くの自治体は計画的に改修したりメンテナンスをしている。

A しかも、他市の行政関係者から「えっ? 下関は新しい学校が開校しましたよね?」と何度もいわれた。統廃合で2022(令和4)年に小中一貫の名陵学園が開校したことだった。他市の人はニュースを見て「新しい学校=新築校舎」と思っていたようだ。だが実際には、名陵小は古いもので1950年(昭和25年)に建築された築75年の校舎をそのまま使っているし、名陵中の校舎も古い棟は1955(昭和30)年に建築しているから築70年だ。

小中一貫校にするときには建て替えるのが当たり前というのが他市の人たちの認識だ。萩市の福栄小中学校、三見小中学校などが有名だし、山陽小野田市も埴生小中学校の開校にあたって新校舎を建設している。

C それは市内の学校関係者も話題にしていた。下関市で小中一貫校を準備する関係者たちが他市に視察に行くと、どこもきれいな校舎が建っていて「いいな…」といいながら帰ってくる。2027(令和9)年度に玄洋中・本村小・西山小が統合して小中一貫校が開校する予定だが、これも玄洋中学校の古い校舎をリメイクして使う計画だ。一応、それなりの予算を使って、小学生も生活できるように改修はするようだが、それにしても元が古い。

行政サイドからは「統廃合を進めて学校数を減らすのが先」という論点が聞こえてくるが、統廃合する学校ですら建て替えてもらえないのが下関だ。そもそも「子どもが減っていつか廃校になる」といって耐震化すらせず10年以上放置していること自体、あまりにもあんまりだ。

B ある学校では、校舎や体育館の老朽化がかなり進行していて、見かねた建設業者の卒業生たちが、配管の修理やタイルの貼り替えなど、本格的な工事まで無償でやってくれたそうだ。土日の仕事が休みの日に、ひっそり学校にやって来て工事をして帰っていった話もあった。お礼として給食を子どもたちと一緒に食べてもらったり、子どもたちが手紙を書いて感謝の気持ちを伝えているという。このことそのものは心温まる話だ。ただ、行政の役割を考えたとき、300円ほどの給食で本格的な修繕工事をやってくれる市民の善意に乗っかって責任を放棄し過ぎではないかと思う。PTAがやってくれたという話も数知れない。

D 前回、実態についてはだいぶふれたので、今回は割愛するが、雨漏りの原因が特定できないとか、床が抜けて歩くとたわむといった状態にまでなると、修繕で解決するのは困難だ。下関の学校は少なくともここ30年ほど、メンテナンスもほとんどされておらず、風化するに任せてきているので、簡単な維持補修では対応できなくなっている。現実的には建て替えが待ったなしなのだ。

適切な維持管理もせず 外壁落下事故の危険

安岡中学校の渡り廊下は長年の風化で錆び、無数の穴が開いている(下関市)

C ところが、下関市教委が立てている「市立学校施設長寿命化計画」(2021年3月策定、2023年11月改定)には、1校も建て替え計画は盛り込まれていない。市全体の「公共施設等総合管理計画」のなかで、学校は「学校施設ごとの長寿命化の策定、統廃合を進める」という方針が示されていて、市教委とて、「建て替えたい」と主張することは許されていないという事情も背景にはあるのだろう。これまでの経緯のなかで「建て替えるべき」との意見も一時出たようだが、却下されて今に至る。

それで何を計画しているかというと、鉄筋コンクリート造(法定耐用年数47年)、鉄骨造(同19~34年)を「長寿命化」して100年使うようにすることだ。

たとえば、市内でもマンモス校である豊浦小学校(児童数900人弱)を見てみると、1954(昭和29)年~1983(昭和58)年に建った学校施設が7棟あり、すでに危険な外壁を叩き落として外観もボロボロになっている。すべてが旧耐震基準の下で建設されていて、市教委の調査でも「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械設備」の項目のほとんどで早急な対応が必要なD評価になっている。

悲惨なまでに外壁が剥がれている豊浦小学校の校舎(下関市)

校舎は5棟だが、うち4棟が健全度10点台(100点満点中)だ。とくに、「屋根・屋上」「外壁」のD評価は「5年以内に修繕が必要」という意味であり、待ったなし状態だ。

外壁については工事の目処がたっており今後改修はされていくのだろうが、長年このような状態にあったという事実を地域住民も保護者も見ており、問題にしている。同校でもっとも古い校舎は築71年で、コンクリートの法定耐用年数の47年をすでに24年も過ぎている。しかし、これを大規模改修してあと30年、2054年まで使うようにすると計画には明記してあるのだ。普通に考えてもバカげている。

A 安岡小や清末小など、もともとの大規模校もしくは子どもの人数が増えている学校も、古いまま大規模改修で目標使用年数を100年まで伸ばす扱いだ。こんなめちゃくちゃな計画に「ちょっと待て!」「おかしいではないか」という人が教育サイドにも行政サイドにもだれもいないことがまた深刻だ。なにかにつけ「少子化で大変だ」といいながら、実際やっていることは「お金をかけたくないから早く子どもが減って統廃合してくれないかな」と、いつまでもそろばんをはじいている、そんな感じだ。

B なぜ100年かというと、文科省の手引きに、鉄筋コンクリート造の場合は「適切なタイミング(おおむね建築後45年程度)で長寿命化すれば、改修後30年以上、耐用年数を延ばすことができる」と書いてあること、また、「適切な維持管理がなされコンクリートや鉄筋の強度が確保される場合の耐用年数は70~80年程度、さらに技術的には100年以上持たせるような長寿命化も可能である」と書いてあることを根拠にしている。でもそれは、適切な維持管理をし、築45年程度で長寿命化の工事をした場合の話だ。下関のようにすでに70年も放置していた建物を100年使えるようにするという話ではない。

C 実際、市教委の調査でも、「屋上・屋根」「外壁」は41%がD評価(早急な対応が必要)であり、「外壁等の落下による事故リスクの増大が想定されるなど、今後事故発生の可能性がある」となっている。「内部仕上・機械設備・電気設備」もこれまで改修されなかったことにより31%がD評価であり、授業を含めた生活環境に影響を及ぼすから優先的かつ早急な改修が必要だといっている。市教委自身が「学校施設の維持管理は、これまでに計画的な大規模改造等はほとんど実施しておらず事後修繕で対応している」と認めているところで、それを維持管理がまともになされているケースに当てはめて改修計画を立てること自体、ちょっとおかしいと思う。市教委自身も現実にあっていないことはわかっているはずだ。

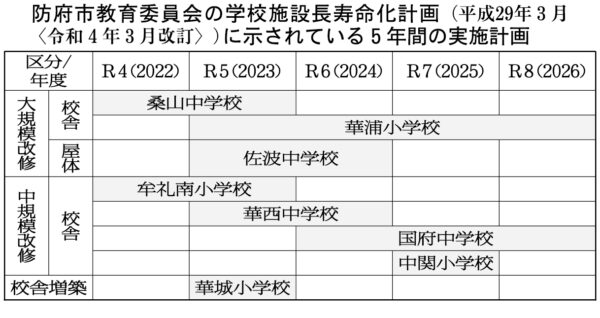

A 同じ県内でも、たとえば防府市の長寿命化計画では、改修をしながらも計画的に更新(新築)していることがわかる。築30年以上のものが77%を占め、もっとも古いのが1966(昭和41)年に建てられた体育館で、校舎では1968(昭和43)年のものがもっとも古い。築50年をこえるものは数少ない。1972(昭和47)年~1991(平成3)年ごろにかけて建てられた校舎や体育館が多く、改修や建て替えが必要にはなっているのだろうが、すでにこれまでもほぼ毎年のように学校施設が建築されている。校舎も2002(平成14)年~2004(平成16)年、2015(平成27)年~2019(平成31)年にかけて新しいものが建っている。

防府市内を回っていて毎年どこかの学校が工事をしているので素人目でも施設整備にお金をかけているなと思っていたが、やはり、という感じだ。

B 計画を見て驚いたが、防府は1962(昭和37)年以前に建築された築60年以上の学校施設が1棟もない。逆に下関市は1961(昭和36)年以前に建てられた校舎がもっとも多く、築70年をこえる校舎がごろごろあってそれを子どもたちが使っている。そりゃ雨漏りもするだろうし、壁も落ちるし、鉄筋がむき出しにもなるのはあたりまえだし、他の自治体から赴任してきた教師たちが驚くはずだ。よそが計画的に建て替えをしている時代に、下関はなにもしてこなかったということだ。

A 防府市の今後の整備方針だが、計画では今後の使用年数を80年に伸ばしていくことをめざし、築20~40年で中規模改修を、築40~50年で大規模改修をすることをうたっている。大規模改修に適さないものは改築を検討するという。健全性調査をおこなって結果を出し、5年ごとの計画をつくっている。現在進んでいるのが【下表参照】の計画だ。

これも計画であって、現場サイド、保護者や市民がどう思っているかは不明だ。だが、間違いなく、一つ一つの学校施設に向きあい、現実的な計画をたてていると思う。なにより関係者が「古いけど、防府は計画的に建て替えをしている」というのがすべてだ。一律「100年使う」としている下関市とは全然違う。

すでに勝山中学校で頓挫 大規模改修方針

C 下関の「100年持たせる計画」の1校目として、優先順位第1位の勝山中学校で現在、大規模改修がおこなわれている。勝山中学校の校舎は1974(昭和49)年~1980(昭和55)年に建築されていて、下関市内の学校のなかではまだ年数は浅くも感じるところもあるが、部位別評価はオールD評価、健全度は10点の校舎も抱えている。

今どのような工事がおこなわれているのかを聞くと、例えば躯体に関しては、コンクリートの劣化部分をごっそりとって、中の鉄筋にさび止め等を施し、新たなコンクリートを打ち外壁塗装をおこなうといった工事だそうだ。加えていろんな箇所の劣化部分も改修をしていく。学校の敷地内にプレハブを建てて工事をしていくため時間もお金もかかり、工事期間は7年、総事業費は20億円をこえている。昨今の社会情勢を反映した労務単価の値上がりはもちろんあるが、「階段の木製手すりの取りかえが必要になった」「劣化個所が積算時の数量よりも多いことが確認された」「外壁調査で設計との相違が確認された」「教材室を配膳室に改修することが必要になった」などで契約変更がおこなわれ、工事費が増えていっている。

もちろん生徒の安全のために改修は必要だが、あまりにも時間とお金がかかりすぎるため、同じような大規模改修を今後他の学校でもやっていくのかについては市教委のなかで「検証の必要がある」ということになっている。1校にこれほどかけていては他の学校の危険個所の改修が進まない。危険度が高まっているので、目の前の修繕にお金をかけていかなければ安全が守れないと担当課も一生懸命だ。

A というか、「100年使える」というのも、建てたあとに適切な管理や予防保全をしての話であって、何十年間も雨風にさらされっぱなしでまともなメンテナンスもせずにきた老朽校舎に対し、大規模改修による長寿命化はとても馴染まないというのが現場の実感ではないか。

市庁舎は59年で新築に 100億円規模の事業

一方、下関市庁舎は市民の批判を受けながらも、まだ使える旧庁舎を壊して新築した

B 子どもたちが学ぶ学校施設を「100年使う」「適切な維持管理をすれば使えるのだ」といっているが、だったら、築59年で建て替えた市庁舎はなんだったのかと思う。必要なら建て替えてもいいとは思うが、市長が変わるたびに新しい庁舎が建ち、「耐震化は高く付くのだ」「ミニ庁舎のほうが安いのだ」などといってその都度政争の道具にしてきた。「中尾棟」「前田棟」と揶揄されているが、両方で100億円規模の建て替え事業だった。何度もいうが、必要なら建て替えればいい。しかしなぜ必要不可欠な学校だけがぼろぼろのまま、我慢せよみたいなことになって、大人だけがきれいな建物、温水洗浄便座のきれいなトイレで過ごしているのか、だ。今の子どもたちのために老朽校舎の建て替えをしようじゃないかとならないことが異常なのだ。

A 要するに、建て替え計画を立てなくてはいけない段階に来ている。勝山中の事業を受けて、市役所内でも「これ(20億円)だったら建て替えた方がよかったのではないか…」という声も聞こえてくる。国の補助金も新築なら2分の1出るというから、もしかしたら新築した方が負担は低かったのかもしれない。

学校を改修したり、新築したりするための国の補助金はあるのだが、そこに課題があるのも事実だ。補助金の種類もいろいろあるので、勝山中学校の大規模改修を例にすると、「学校施設環境改善交付金」を使っていて、この補助率は3分の1だ。市は残り3分の2を起債(借金)も含めて用意しなければならない。ただ、国が定めている単価が低すぎて、実際の補助率は5分の1程度しかなく、実質的には5分の4を捻出しなければならないそうだ。これについては地方自治体から国に対して「単価を上げてほしい」と要望が上がっている。

国は国で、OECD加盟国のなかでも教育支出が低すぎることで有名だ。地方自治体から「もっと教育に支出せよ」「地方に予算を回せ」の声を上げていくことは必要だろうし、そうしなければ学校を含めたインフラの更新は進まないだろう。

C 下関は中尾市長時代に学校の耐震化が終わって以降、「財政が冬の時代だった」そうで、教育にはまったくといっていいほど予算が振り向けられなかった。ただ、冬の時代とかいいながら、150億円規模(市負担55億円)の駅前開発とかはやっているので、財政問題のせいだけにはできないし、「まだ使えるからいいじゃないか」と教育予算を渋ってきた責任は問われるべきだと思う。前田市長になったころに、たまたまボートレースがナイターレース場になって大もうけし始め、トイレの改修あたりから始まってはいるが、もうけている割にはあれもこれも開発に手を出しすぎて、教育には依然としてちびちびしか予算がつかない。ただやってます感を出しているだけといわれても仕方がない。3倍予算がつけば、それだけ改修も進むのだ。

前回も話になったが「子どもが死ななければ動かないのか」と現場はみんな怒っている。教育委員会はそれが十分わかっているからこそ、大規模改修より危険個所の修繕に方向転換しようとしている。わかっていないのはトップだけなのかもしれない。

下関市内では学校のトイレも古く、壊れたまま放置されていることも問題になっている

D 教育関係者たちは、下関の学校施設の現状を見て、子どもたちの精神状態への影響を非常に心配している。家庭環境が複雑化し、昔は考えられないような事情や悩みを抱えながらも一生懸命生きている子どもたちが増えている。そうした子どもに寄り添い、前向きに成長させてあげたい、せめて学校だけはそのような場所でなければ、という思いを語る教師もいた。暗くてボロボロの校舎をなんとかしてほしいという背景には、危険だけでない、そうした教育的な部分からの切実な思いも含まれている。それと比較してみて、教育を「コスト」とみなすような今の下関市の姿勢はあまりにも冷酷ではないだろうか。

A くり返しになるが、子どもを大事にするというなら、メンテナンスして当面の危険は回避しつつ、改築計画を立てる方向への方針転換が必要だ。たとえば前田市長が火の山開発に使う60億円(80億円規模になるといわれている)があれば、少なくとも5、6校は新校舎が建つのではないかと思う。なにを大事にするか、下関市の姿勢が問われる。

外壁が剥げ落ち、老朽化著しい勝山小学校の校舎(下関市)