(2025年1月27日付掲載)

老朽化した外壁が剥がれ、コンクリが剥き出しになっている校舎(下関市・安岡小学校)

下関市では3月16日投開票の市長選挙が控えている。前回(1月13日付)の座談会では市民生活の実情から見た前田市政8年を振り返ったが、さらに分野ごとの実態から見て、前田市政8年で市民は豊かになったのか、という検証が必要となっている。前回の本紙記者座談会以後、子どもたちの保護者や教育関係者より、学校施設が一昔前の「古い」を通りこして「危険」な状態になっているのだという声が、必要なことにお金をかけてほしいという要望とともに方々から上がってきた。下関市の教育分野の実態はどうなっているのか、さらに、子育て施策が遅れる原因のようにいわれる高齢者福祉はここ数年でどうなってきたのか――。下関で育つ子どもたちと高齢者の置かれている現状について記者座談会で議論した。

外壁のコンクリが崩れ、手すりがサビだらけになっている校舎も(安岡中学校)

A 前田晋太郎が年末に出した公約チラシに前田市政の実績として「すべての小・中学校にエアコンを設置して、IT環境を整備した」というのを掲げていた。最近は、市長も議員も「子どもたちの未来のために」とか、「子育て支援が…」としょっちゅう口にする。たしかに医療費や保育料、給食費などの子育て世帯の支援策は前田2期目でようやく始まったところではある。ただ、全国的に各地で始まっているものがほとんどで、珍しい政策ではないというのもまた事実だ。前田晋太郎が議会で「明石市にあって下関にない子育て支援策はおむつサービスくらい」みたいな発言をしていたことがあった。厳密に調べたことはないが、それが本当なら、なぜ「下関は子どもが大事にされている」という雰囲気がないのか? なぜ子どもがこれほど減っているのか? が問題ではないか。実を結んでいないなら検証しなければならない。

天井から滝の様に雨… 老朽化で危険な学校も

雨漏りの修理ができず天井を外して廊下にバケツを置いている下関市内の中学校

B 子どもが大事にされていないと保護者や学校関係者が感じている一番のところは校舎をはじめ学校がボロッボロのまま放置されていることだ。前回の本紙記者座談会で、外壁が崩れた部分だけ叩いて剥がした状態の校舎の写真を掲載したが、学校関係者に聞いてみると「うちもひどい」「うちは雨漏り」「うちはトイレも…」と、次から次に老朽校舎の問題が出てきた。もうそれは実情を聞いて回ると枚挙にいとまがない。

廊下や階段、教室、職員室など、毎日絶対に子どもたちや教師が使う場所で雨漏りしていたりする。それこそ一つ間違えば子どもたちの命にかかわるような老朽化の進行具合で、なんてひどい状態なんだと、改めて本紙記者たちも驚いているところだ。

C ある中学校では、天井裏に水がたまって腐ったのか、ある日突然天井が崩落してきた。幸い子どもに怪我はなく、その後修理はされたのだが、今も危険なので立ち入り禁止にしている。別の中学校では天井に大きな穴が空いていて、大雨の日は、天井の穴から雨が入ってくるわ、屋上のドアの隙間からも浸水してくるわで、階段を滝のように雨水が流れてくるそうだ。校舎内に滝ができるなんて、ちょっと考えられない【写真参照】。

雨漏り修理をしてほしいと要望している学校は多いが、「どこの亀裂から雨水が浸入して、どこを伝って雨漏り箇所まで来ているのか、まったくわからないし、しかもその数が無数にあって、対処できる状態ではない」という現状だ。業者が修理した翌日にまた雨漏りしたケースもあるようだ。

ある学校では、もう修理できないから、天井をぶち抜いて水が垂れてくる場所にバケツを置いて「雨漏りしています。動かさないで!」と貼り紙がしてあった。天井であれ床であれ、隙間という隙間から水がしみ出してくるから、生徒の荷物を壁際に掛けられないという話もあった。

D 外壁が剥落して銃撃後みたいになっている学校は多数ある。内戦が続く紛争地のコンクリ壁みたいな感じだ。築70年近いある小学校は、外壁が落下しそうなところを教育委員会の職員が来て応急処置で叩き落としているという。年々、コンクリートがむき出しになった部分が広がって、ひどい状態だ。本当は専門業者に依頼して、足場をかけて対処するようなレベルの修繕まで、職員が窓から身を乗り出してやったりしていて、先生たちは「子どもの安全のためにやってくれている教育委員会には頭が上がらない」と話していた。ただ、気持ちとしてそれはそうなんだけど、なんだかな…なのだ。

こんな学校がたくさんあるから、教育委員会の担当課は大忙しで駆け回っているようだ。学校関係者も「教育委員会の人が来てなおしてくれたんだけどね…」と口々にいっているが、対症療法ではどうにもならないところまで来て、雨漏りとなると業者も含めてお手上げ状態だといわれていた。つまり、校舎の大規模な改修および建て替えが必要になっているということだ。文洋中学校なんか、「もうすぐ廃校になる」といって耐震化すらされていないが、それからもう10年放置されている。1、2年後に閉校予定なら話はまだわかるが…。

A 市外の学校で勤務した経験がある教員たちは、下関の状況に驚きを通り越して引いている。外観も古いし、内部もひどい学校がたくさんあって、まるでホラー映画の舞台のような、廃屋みたいな場所で子どもたちが過ごしているからだ。天井の崩落、外壁の剥落なんて、もし子どもが通過していれば命にもかかわる。「犠牲者が出なければ行政は動かないのか」というのがみんなの実感だ。

学校が要望すると「学校の予算内で対応してくれ」といわれるケースもあるようだが、たった10万円ほどで、崩落するような天井や雨漏り修理ができるだろうか? 絶対にできない。タブレットとか国の政策となるとドンとお金がついてくるが、基本的な教育環境の整備に本当にお金が使われないことに、みな怒りを感じている。

B トイレも古い。昭和仕様なうえ老朽化しているから、故障はしょっちゅうだし、悪臭も放っている。「学校トイレの快適化」ということでリニューアルが少しずつ進んではきたが、年間に3校ずつくらいのペース、しかも校内すべてをやるわけではないから、古くて暗くて臭いトイレが今も多く残っている。この時代、家庭もスーパーやコンビニなどのトイレ環境もかなり快適になっている。それと違いすぎて、とくに低学年は怖がって行きたがらないから、「せめてトイレ内が明るくなれば…」と要望する声もある。だが、いかんせん建物自体が古すぎて構造的な問題もあり、すぐに改善できない。

C 自校方式の給食調理場が雨漏りしているという訴えもあった。雨漏りまで行かなくても「調理場はボロボロなのに改修する気配がない」と現場はいっている。給食調理場にかんしては、改修ではなく、再編する方向で動いている。2024年度から民設民営の新学校給食センターがスタートしたが、これも彦島にあった南部学校給食調理場の老朽化がきっかけだった。各学校の自校式調理場も老朽化しているから、センターに集約すれば効率的ではないか、という発想だ。

新センター建設のさいに「安全性」や「衛生面」を強調していたが、一方で今自校式給食を食べている子どもたちの安全性や衛生面には無頓着。ようするに子どものためではなく金の都合優先だ。だから新センターの運営業者への委託食数が契約の約7000食に届かないから、どこか自校式をセンターに加えようかという発想が出てくるのだ。

A まあ、民設民営の新センターが安かったかどうかは検討ものだが…。そもそも学校給食の役割や子どもの成長にとっての影響などにまったくといっていいほど関心がない。学校に調理室があり、匂いを感じたり、働く調理員の存在が近くにあることそのものが大事な教育だ。「衛生的」な工場でつくりさえすればいいのか、まるでブロイラーだと話題になっている。

E 地域の学校は災害時も大事だ。能登半島地震の経験からしても、学校が地域住民の避難所になったし、今でも被災者は校舎や体育館で避難生活を送っている。教育施設というだけにとどまらない、地域にとって重要な公共施設だと思う。調理施設が各学校にあることは災害時の炊き出しという視点から見ても重要な要素だ。避難所の環境は住民の命にかかわってくる。行政の側にそうした視点があるかも問われる。

D とにかく学校に関しては、床のタイルが剥がれっぱなし、トイレの故障、電気が切れっぱなし、時計が止まっているなど、改修が必要となっている箇所をあげるとキリがない。教育委員会もこうした状況を調査してまとめており、躯体(骨組み)以外の部分で「早急な対応が必要」なD判定は40%以上となっている。なかでも群を抜いているのが、先ほどから出ている「屋上・屋根」と「外壁」となっており、組織としても修繕の必要性は十分認識しているということになる。

教室の数が足りない! 人口増加の校区でも

鉄製の屋根がさびて腐食し、穴が開いている安岡中学校の渡り廊下(下関市)

C 認識しているなら、なぜこの状態が続いているのだろうか。前田市長が実績でアピールしているように、確かにエアコンは設置されたし、タブレットや電子黒板の導入には予算が投入された。中尾前市長の時代には耐震化工事も進んだ。だがそれは国の政策や全国的な動きのなかでのことであり、下関市として学校施設にお金をかけている実感は学校現場にはない。

現在、市内には市立小学校が42校、中学校が23校あり、校舎の多くが昭和40年代(1965~74年)に建設されている。昭和30年代(1955~64年)に建設された校舎も珍しくなく、なかには昭和29年建築の建物が残る学校もある。建物の耐用年数は70年といわれるが、昭和の時代に整備された校舎の耐用年数が迫り、限界を迎えているのだ。

これは確かに前田1人の責任ではない。江島の時代に教育予算に毎年10%のシーリングがかけられて教育予算が削減され、中尾も耐震化はやったが、それ以上に手を出さなかった。むしろ「統廃合をして分母を減らす」政策を実行しようとしてきたわけだ。30年近く学校の施設維持管理費をケチってきたツケが今きている。

B そもそもメンテナンス費用がないのが問題だ。民間のマンションでも、メンテナンス費用を積み立てて十数年に1回、屋上防水や外壁の塗り替えなどをやるのが常識だ。メンテナンスすることが建物を長持ちさせる秘訣だ。公共施設に関しては一時が万事、建てたら建てっぱなしでメンテナンスにお金をかけていないために、腐朽するのがよけいに早まっている。学校でいよいよ命にかかわる状態も出てきたから、さすがに「やばいぞ」となって、この2、3年で予算がつき始めたところだが、とても間に合う予算規模ではない。それに年々、新たな修繕要望が加わっていく。

C 県内他市を見ると計画的に校舎の建て替えをしている自治体は多い。合併前の豊浦町でも、何年かに1校ずつ校舎を建て替えるという長期的な計画を持って、順番に建て替えをやっていた。教員たちに聞くと、県内では萩市も山陽小野田市も山口市も、だいたいどこも計画的に学校を建て替えているようだ。だから下関に来てびっくりしているのだろう。下関で最後に校舎建て替えがおこなわれたのは2009年の川中中学校だ。もう16年も校舎建て替えはやられていない。建て替えもせず、メンテナンスもしなければそりゃボロボロにもなる。

D 議会でもとりあげられたが、安岡小学校などは急激な開発によって人口が増加し、一気にマンモス化している。だが、校舎は築70年だ。1年ほど前に老朽化して耐震改修ができていなかった校舎1棟を解体したから、残った校舎に何とか詰め込んでいる。同じ学年が別々の校舎に配置されたり、空き教室がないから、特別支援学級2学級を一つの教室にしたり、PTA室をなくしたり、普通なら空き教室に置かれる使っていない机や教材が廊下に置かれていたりするそうだ。とりあえず収まっているからいいというものではない。収まっているのではなく、無理矢理詰め込んでいる。今のところ校舎新築については「実情に即して対応する」という表現にとどまり、正式な方針は決まっていない。

A 子どもの数が少ないだの産めだのいいながら、その少ない子どもを本当に大事にしているのか? だ。山口県教委が教員採用を考えるとき、だいたい県全体で1学年1万4000人の規模を目安にしていたそうだが、ここ数年で1学年7000人ほどに落ち込んだことが衝撃を持って受け止められている。半減だ。下関はもとは出生数が2000人だったが、2013年に2000人を割ってから減り続け、21年は1450人まで落ち込んでいる。猛烈な勢いで子どもが減っているのに、なぜ子どもを大事にしないのだろうか。

小学校の半数超が150年 教育大事にした歴史

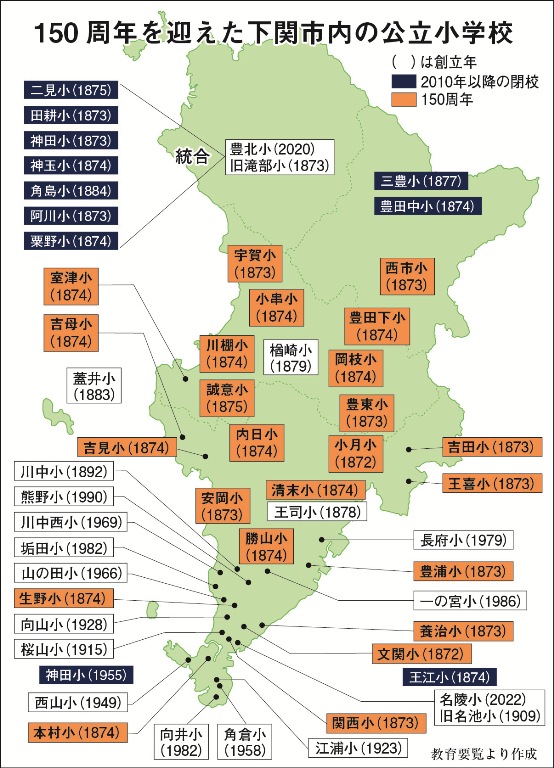

A 山口県はもともと「教育県」といわれてきたし、子どもの教育を大事にしてきた歴史がある。実は下関市内には150周年を迎えたのは小学校42校のうち24校ある【地図参照】。地図を見てほしいが明治政府の学制発布(1872〈明治5〉年)の年から翌1873、74年にかけて、農漁村部も含めて各地で一斉に学校が創設されていった。

E たとえば豊北町は10年前まで町内に8つの小学校があった。8校とも学制発布の翌年から2、3年のうちに創立されたものだ。2020年3月、創立147年で廃校となった阿川小学校は、阿川毛利7代目の広漢が阿川に郷校として創設した「時習館」を前身としている。「人間の育成はあらゆる施策に優先する」として財政が苦しいにもかかわらず教育に力を入れていた。2015年3月に創立141年で廃校となった田耕小学校も、田耕村市庭の覚天寺を教場として開設された市庭小学を前身としている。先人たちは小さな山奥であっても、「あらゆる施策に優先する」で学校を建てていったのだ。

山口県は幕末・明治維新期の時代の急変のなか、各村内地域では寺子屋や家塾がすでに生まれ、庶民の師弟を対象に教育が実施された。のちにそれが小学校開校・設置の前身となっているが、そうした教育水準の高さが、明治維新発祥の地となる根拠になったのだろう。もちろん急激な資本主義化のもとで「富国強兵」という政策が強力に進められ、それが外国への侵略につながっていったという歴史を見ておく必要はある。だが封建制社会から資本主義社会に移行するなかで、身分を問わず新しい社会の担い手を育てていくという高い志が社会全体にみなぎっていたということだ。とくに山口県が「教育県」といわれるのは、松下村塾を立ち上げた教育者・吉田松陰の教えもある。山口県にはかつていたるところに図書館があり、明治期に下関(豊浦郡を含む)には、村ごとの私立文庫や村立図書館が次々と創立されたという。それほど学ぶことへの意識が高かったことのあらわれだ。

A ここ数年、続々と学校が150周年を迎えている。一方で、150周年を迎えると同時に閉校が決まる学校もあるし、150周年を目前にして消えていった学校も多い。学制発布から150年。「200周年を迎えられる学校がどれくらいあるだろうか」と話す学校関係者もいたが、160周年ですら数少ないだろうと思うほど、少子化の進行は激しい。伸びゆく資本主義の時代と、没落していく資本主義における子どもの扱いの違いとしても象徴的だ。

どれだけ子どもが少なかろうが日本の隅々にまで教育を行き渡らせようとした先人たちを考えたとき、教育をなんならコストとして見て、「金がない」と縮小していく今の政治は、日本社会の没落を感じさせるものでもある。山口県の政治家たちは「松陰先生」と持ち上げることだけはするけれど、その教育理念が継承されているとはだれも思っていない。むしろ利用するだけという評価が一般的だ。子どもを大事にしない社会に未来を感じられるだろうか? 教育をないがしろにするとは、未来への投資をやめることと同義なのだ。

高齢者の福祉にも冷淡 厳しい介護の現実

A だったら高齢者が大事にされているかというとそうではない。前田市長の福祉に対する姿勢を端的に示しているのが、低所得高齢者のセーフティネットである養護老人ホーム「陽光苑」と、障害を抱え生活保護を受給している人が暮らす救護施設「梅花園」を、民間譲渡という形で切り捨てたことだと思う。理由は「金がない」ということだ。これは後でのべるとして、先に高齢者の生活実態はどうだろうか。

C 今下関は高齢者の町だ。ある福祉関係者が、「今の高齢化は労働者を都市に集めるという国の政策の結末」といっていたが、本当にそうだと思う。現役世代がどんどん都市部に吸収されて、地方に残された親たちが高齢化している――というのが今の状態だ。そして、一昔前は「高齢者はお金を持っている」というイメージだったが、今の高齢者の生活は本当に厳しい。前回の座談会でも話したが、国民年金なんて月の手取りは5万5000円程度だ。それで月12万円の施設に入れるだろうか? 下関みたいな町でも民間住宅の家賃は上昇傾向にあるし、食費や光熱費も高騰している。福祉にかんしては国の政策もおおいにかかわっているが、この市民の現実に対して前田市政がどう向き合ってきたか、ということだ。

B 市民のなかでもっとも直面している人が多いのが介護の問題であり、独居高齢者の問題だ。市内各地で頻繁に孤独死が起こっているし、民間住宅の場合、高齢者の入居を渋るケースも少なくないから住む場所に困っているという話もしばしば耳にする。

2020年10月時点で65歳以上の独居高齢者は1万9483人だった。それから4年たち、当時「60歳以上」だった人が65歳以上になっていることを考えると、おそらく2万人はこえていると思う。合併時から見ると5000人以上も独居高齢者が増えている。独居高齢者世帯の把握も、以前は民生委員に調査を依頼していたが、今では市の独自調査ができなくなって国勢調査に頼っているそうだ。というのも、民生委員不在の地域も出てきたため、調査をしても回収率が悪いからだ。後継者がいないから辞めることができず、80代の民生委員が地域の高齢者の見守りをしているというのも珍しくない。これ自体、下関市の現状をよくあらわしている。

C 低所得の高齢者の生活は厳しいものがある。ある夫婦は2人で年金が月18万円。夫が介護が必要な状態になり、ショートステイやデイサービスなどを長く使ったうえで施設に入所することになった。在宅の間に自宅にベッドを置いたり手すりをつけたり、介護サービスの利用料を払ったりして預貯金が底をついたという。特別養護老人ホームに入ったが、これからは年金だけでやりくりしないといけない。特養は低所得者でも入れる方だが、それでも基本の12万円にサービスなどが入り、月の支払いは13万円になるという。

妻が一人暮らしになったが、光熱費は変わらないし、病院代もかかる。バス停が遠いので夫の手続きのため市役所へ行くのにタクシーを使えば片道2000円。残った5万円なんて飛ぶように消えていく。共働きの子どもたちも厳しくて、「助けて」なんていえない状態だそうだ。子どもが最近「月5000円くらい出すよ」と声をかけてくれ、「本当に助かるけれど…」と複雑な思いを語っていた。

D 預貯金もなく一人暮らしの高齢者が孤独死していたという話は地域の世話をしている人からよく聞く。市営住宅に住んでいる人が、デイサービスの迎え時間に出て来ないから入ってみると亡くなっていたり、施設に入りたかったけど空きがなかったのと、金銭的負担への不安から手続きを躊躇していた人が自宅で亡くなっていたこともあった。お金がないから施設を一時的に退所したら亡くなってしまったという話もあるし、高齢者の餓死もある。「長生きを喜べなくなった」と話題になるし、子どもや孫たちも年をとったらそんな状態に置かれるのかと、みんな心配している。

B 民生委員が75歳以上の独居高齢者世帯を1カ月に1回見回りしていたが、民生委員のなり手がいないから、2人分を1人が担当するような話にもなっている。だが、多いところは1地区に独居高齢者世帯が100軒あったりする。2地区になると200軒、多ければ400軒くらいになる地域もあるそうだ。そんなの1人で担当するのは不可能だし、現役世代が仕事をしながら掛け持つなんて無理だ。だから孤独死も頻発している。

C 山口県は毎年約200人の自殺者が出る。2023年は207人だったが、もっとも多い年代が80歳以上の40人であり、60歳以上が半数を占めている。下関は毎年約40人で、23年は44人だった。そのうちやはり60歳以上が半数近い。高齢者がみずから命を絶つまで絶望しないといけない社会なのだ。

陽光苑や梅花園の事実上切り捨て 高齢者福祉施設

社会福祉事業団に譲渡された救護施設「梅花園」(上)と擁護老人ホーム「陽光苑」(下)(下関市)

A こうした状況は高齢者、とくに低所得の市民を支える政策がますます必要になっていることをあらわしている。そんななかで下関市がしたことは、公共施設の面積を3割減らすという公共施設マネジメント(以下、公マネ)によって、生活に困窮する市民のセーフティネットである施設まで、ボロボロのまま事業者に丸投げすることだった。

養護老人ホームや救護施設はなかなか光が当たらないから、知っている市民はあまり多くはないと思う。養護老人ホームは、住む場所がなく生活に困窮している高齢者を受け入れる「最後の砦」ともいわれる施設だ。老人福祉法にのっとって設置されていて、住民税非課税世帯など経済的に厳しい人、かつ在宅での生活が難しくなった高齢者に安心して暮らせる場を提供し、できる限り自立した生活を続けられるようサポートする。たとえば、一人で生活はできるけど、自宅が山の上にあって階段の上り下りができないとか、子どもたちの支援がなくなって独居生活が難しくなった人などが対象になるそうだ。市内には「陽光苑」を含めて3カ所(うち1カ所は視覚障害者向けの施設)ある。そして市の直営でスタートし、これまで指定管理者制度をとりながら市営を維持してきたのが「陽光苑」だった。

救護施設「梅花園」は生活保護法のなかで設置されている施設だ。心身に障害を持ち、経済的な困難を抱えて生活保護を受給している市民を受け入れている。障害を抱えているのでスタッフに看護師もおり、専門的なサポートをしながら生活を支えている。

どちらも「措置入所」といって、市が必要性を判断し、入所者を決める形なので、施設が独自に営業して入所者を確保するとか、民間の介護事業者のような論理で動いていない。だが、「市町村でなくてもできる事業」「ずっと社会福祉事業団が指定管理で運営してきたからできるでしょ?」ということで、2022(令和4)年4月に、2つセットで社会福祉事業団に無償譲渡された。社会福祉事業団が100%市出資の外郭団体とはいえ、市本体から切り離すことの持つ意味合いは大きい。

C 譲渡によって延床面積「梅花園」約1700平方㍍、「陽光苑」約5300平方㍍の、計約7000平方㍍が「公共施設」から外れた。これでだれが幸せになったのか。下関市が手放したのは「箱」だけではない。地域におけるセーフティネットとして、命と生活そのものを支える事業を切り捨てたのだ。何度もいうようだが、ボロボロの建物のままだ。

譲渡時点で近く建物の建て替えが必要なのは明白だった。現時点で「梅花園」が築38年、「陽光苑」が築31年だ。施設形態も古いから、コロナ禍で感染/非感染のエリア分けが難しく、施設内感染を防ぐのがとても大変だったという話も聞いた。今年もインフルエンザが猛威をふるったが、コロナが収束しても感染症対策の課題は終わっていない。なにより老朽化が著しい。それなのに建物の建て替え時にだれがどう費用を負担するのかといった解決策すら準備しないままだった。

その結果、建て替えどころか、物価高騰や人件費高騰のなかで施設運営そのものが厳しい状態に置かれている。朝・昼・夜の給食にしてもコメの値上がりはすごいし、卵も一時高騰して少し落ち着いたが再び高騰するような状況だ。電気代などの光熱費も上がるし、ガソリン代も上がっている。全体的に人件費も上がっていくなかでスタッフの処遇改善も必要だ。だが、先ほどいったように「措置入所」であって、入所者を決めるのは市だ。民間の介護施設みたいにいらっしゃい、いらっしゃいというようなことはできない。ましてや利用者に利用料として負担させることもできないので、収入源は基本的に市が支払う措置費だけといっていい。民間の自助努力でというのはどだい無理な施設なのだ。

B 2つの施設は制度が違うので、「陽光苑」に限ってみると、こちらは昨年ようやく措置費が改定され、1カ月・1人当りの金額が18万9575円から、19万3538円になった。だが引き上げ幅はわずか3963円。とても物価高騰に追いつく増額ではない。一方、入所者数は定員110人に対して86人とかなり絞り込まれている。かつては100人以上入所していたことを考えると、措置費の単価が少し上がっても収入総額は減少傾向にあると推察される。入所者数が少ないからといってスタッフを毎年解雇したり、雇用したりできないから、先が見えない状態になっている。2023(令和5)年度に光熱費の支援金給付があったが、一度きりで改善する問題ではない。

C 人件費にあたる部分は前年度の平均入所者数によって決まる仕組みになっているという。ということは、経営面だけで考えると入所者を毎年少しずつ減らした方が、ゆとりが出ることになり、入所者を増加させるとその1年は少ない収入でやりくりしないといけなくなる。この仕組みで入所者を増やすのは難しいと思う。

国庫補助を打ち切る国 各自治体に丸投げ

A そもそもをいえば、養護老人ホームの措置費や建て替えについても国庫補助があった。それが2004(平成16)年の三位一体改革で一般財源化され、各自治体の判断で支出するように変わった。つまり、自治体の財政状況や判断が、養護老人ホームの運営や事業の継続を左右するようになったということだ。真っ先に国が放り投げたことが根本の原因ではある。山口市のように独自の対策で運営体制を維持するところもあるが、下関のようにトップがそこに重きを置かない自治体は悲惨だ。

C 「民間施設給与等改善費」をのぞいて純粋に措置費を比較すると、三位一体改革直後の2007(平成19)年度が13万7580円(1人・1カ月当り)、現在は16万4082円(同)であり、20年前からたった2万6000円しか上がっていない。地方自治体側から「国が責任を持って措置費の基準を示すべきだ」という意見が上がっているが、自治体任せ、ときの首長の姿勢次第でセーフティネットが左右される状態になっていることへの危機感は全国的にあるのだと思う。昨年ようやく国が目安を示したから措置費をアップできたようだ。措置費は、「陽光苑」だけでなくほかの2カ所も同じ切実さがある。

B 昨年9月市議会で自民党の江村議員が質問していたが、全国に921ある養護老人ホームの半数超が赤字で、ここ6年ほどで約50施設が閉鎖したという話もあるようだ。国がセーフティネットを放棄し、地方自治体が重荷扱いして放棄していく。それは養護老人ホームに限ったことではないだろう。

下関も無償譲渡したときに「10年間は同じ場所で事業を継続すること」という条件がついているが、では10年後はどうするのか、今段階で市はなにも方針を持っていないし、先行きは不透明だ。そのなかで「最後のセーフティネットである」という現場スタッフの志によって支えられているにすぎない。

A 「陽光苑」の建て替えに関しては、社会福祉事業団から「山口県と同じような補助制度をつくってほしい」という要望が上がっている。県内他市は養護老人ホームを建て替えるとき山口県の補助金を受けることができるが、下関市は中核市であるがために「おたくは対象外」といわれているそうだ。山口県も意地悪なことをいうと思うが、それもわかったうえで解決策を準備しないまま譲渡した下関市も無責任きわまりないし、今も補助制度を「検討している」段階で決まってはいない。

問われるべき市の対応 市民の怒りは充満

B 下関にこうした施設を必要とする市民がいるという現実があるなかで、「金がないから」といってセーフティネットを手放した前田市政の姿勢については問われるべきだという声は福祉関係者のなかに強くある。そして措置費のアップを含め、どうしていくのか早急な対応を打ち出すべきだ。

C この姿勢は老人憩いの家や老人福祉センターなど、高齢者の健康や生きがいの部分を削ってきていることにも共通しているだろう。同じ福祉分野では、社会福祉協議会の本部は15億円かけて新築の立派な建物が完成しつつある。あれも確かに古かったが、本当に必要な現場に予算は届いていないし、社協改築をもって福祉に力を入れているというのは違うと思う。そう考えると、教育委員会の建物はきれいになったが、学校施設の改修は放置されたまま。市役所は中尾、前田両市政のもとで立派な物が完成したが市民生活はまったく豊かになっていない。

こんな状況なのに、火の山整備に60億円とか、天井知らずのあるかぽーと開発だとかに、市民の感情がついていくわけがないし、いい加減にしろという声はものすごく強くなっていると思う。

ひどい時は滝のように雨水が流れる下関市内の中学校の天井

柱部分の鉄骨がむき出しになっている校舎も(下関市)