辺野古新基地建設を最大の争点にした沖縄県知事選(9月30日投開票)は、新基地建設の阻止を掲げた玉城デニー氏が、自民・公明・維新が全力で支援した佐喜真淳氏(前宜野湾市長)に8万票差(知事選史上最多得票)を付けて圧勝した。国家権力もさることながら米軍がからむ独特の支配構造のもとでたたかわれた選挙において、権力と金力をフル動員した介入に抗って勝利することは、並大抵のことではない。前代未聞の圧力や分断、懐柔を乗りこえた島ぐるみのたたかいは、時代の変わり目を感じさせるものにもなった。この選挙がどのようなたたかいであったのか、勝利の要因は何なのか、全国的な教訓にすることが求められている。現地取材にもとづいて記者座談会で論議した。

玉城陣営の決起集会(那覇市)

A 沖縄県知事選の勝利は日本全国でもわがことのように喜ばれている。選挙の翌朝、下関の読者の間でも「沖縄県民の大勝利だ」「歴史的な快挙」と沸いていた。権力や金力、しがらみによってコントロールされる地方選挙において、民意を示すことの難しさは誰しも痛感してきたことだ。特に国策を相手にした場合は地縁血縁や経済的利害でがんじがらめに縛り付けられて、身動きつかないのが常だ。そのなかで、米軍をバックにした統治全体が国政選挙をこえる圧倒的な人員、物量をもって乗り込んだ選挙において、それを圧倒的な力ではねのけた。この沖縄県民の勝利が与える全国的な影響は計り知れないものがある。

B 事前予想にはさまざまあって、それも含めて謀略戦みたいなものではあるが、まさか過去最多得票の39万票台に乗せるとは誰が想像していただろうか。崩れない沖縄の力、崩せない沖縄の力を示した。翌日の山口新聞は沖縄県知事選を一行も報道しなかったが、一般の人人はニュースに触れて喜んでいる人が多かった。各社の報道ももっと大きく扱うべきだと思うが、この勝利の流れが全国に波及することを統治の側は怖れているのだろう。

C 沖縄県内でも、知事選勝利によって得た確信は大きい。2月の名護市長選の敗北から、県内の地方選ではオール沖縄が敗北したり崩されていた。天王山である知事選は相当に厳しい選挙になることが予想されていた。さまざまな条件はあるものの、土壇場のところで劣勢を一気にひっくり返した感じだ。世論が下から押し上げなければ得られなかった勝利だ。最後の最後まで中心争点は基地問題であるという点がぶれなかったし、同時に経済的利害においても基地が桎梏になっていることを正面から訴えた。目先の利益のためでなく、みんなのため、沖縄の未来のために島ぐるみの力が結集した。県民自身の力に対する確信を深めた選挙だったと思う。

国の経済制裁はね返す 股が裂けた創価学会

D 8万の票差以上に注目すべきは、やはり玉城デニーが得た39万6632票だ。フタを開ければ、前回知事選の翁長雄志票(36万820票)に3万5000票余り上乗せし、98年の稲嶺恵一が得た37万4833票をも上回る史上最多得票だった。

対する佐喜真側も31万6458票で、前回の仲井真弘多の26万1076票に5万5000票以上も上乗せした。この得票自体は決して侮れるものではないし、相当に本気でやったことをあらわしている。だが、創価学会や維新を含む全組織をフル稼働させ、前回の2倍をこえる期日前投票を徹底するなど死力を尽くして集めた得票に対して、オール沖縄が支えた玉城陣営が8万票も上回り、切り崩されるどころか史上最多得票を叩き出した。シンボルだった翁長知事を失っても県民の意志は揺るがず、むしろ圧力をかければかけるほど、翁長知事を支えてきた力がさらに強力になって前面に出てきた。これには自民党政府も心が打ち砕かれているのではないか。

E 選挙直前まで、県内の事情通や議員、メディア関係者に聞いても「今回ばかりは佐喜真が優勢だ」という意見が大勢を占めていた。基礎票が8万~10万票といわれる公明党(創価学会)が自民党への全面支援を約束し、前回は翁長陣営についていた県内大手企業がオール沖縄から離脱して「自主投票」を決めたことで、およそ10万票近くがオール沖縄側から自民党側に移るというのが大方の見方だった。さらに前回、下地幹郎が得た7万票の「維新」の票もある。いくら前回10万票差があっても、5万票ほど移動すれば差は埋まる。主な組織票を単純に積み上げていくなら、佐喜真にかなりのアドバンテージがあると見られていた。

F 同時に、急逝した翁長知事への弔いムードの高まりのなかで、選対の中に漠然と「玉城が圧勝」「ダブルスコアで勝てる」などという楽観論が流れていたことに、「フワッとしたムードだけで勝てるほど甘くない」と警戒する声も強かった。選挙まで1カ月の超短期決戦であり、8月初旬には一本化してすでに動きはじめていた佐喜真陣営に対して、オール沖縄側は候補者調整が難航し、後継指名を受けた玉城デニーが出馬表明したのは選挙1カ月前の8月29日。物理的に考えても大幅に出遅れていた。これをとり戻すには全島的な世論を結集し、争点を明確にすることと、選対を引き締めることが求められた。権力、金力にものをいわせて組織戦を展開してくる相手に対して、「緩んでいたら危ないぞ」という声は最後まで強かった。

C それほど自民党政府の締め付けはかつてないものがあった。安倍政府は、基地経済からの脱却を目指す翁長県政に対して、一般予算を減額し、防衛予算の比率を増やすなど「基地依存」に縛り付ける予算操作を実行してきた。公共事業費だけ見ても、内閣府発注の一般公共事業費を半減させる一方で、防衛関連事業費は一般公共事業費を上回るにまで倍増させた。また、3500億円にまで回復していた沖縄関連予算も、翁長県政の4年間は毎年減額し、今年度は3010億円(単年で500億円削減)まで減らした。

基地容認市長に変わった名護市には、稲嶺前市政との対応の違いを見せつけるように凍結していた再編交付金の再開を決め、2017年度分まで繰り越した30億円を給付し、給食費や医療費などの無償化を先行させた。

そして、知事選直前の8月23日には「(沖縄関連予算は)新知事の辺野古移設への態度によって年末の予算編成で増減する」とアナウンスし、沖縄で深刻化している「子どもの貧困」に対する「緊急対策事業」の全額補助の削減を公言した。そのほか、4年後に切れる沖縄振興計画の延長の可否を「人質」にしながら、建築土木、観光、医療などあらゆる業界を締め付けていた。選挙キャンペーンで自民党が連呼した「県民の暮らしが最優先」は、このような政府による経済制裁とセットであり、いうことを聞かなければ大田県政のときのような「県政不況」を再現するぞという脅しだった。

B 県による辺野古埋め立て承認の撤回についても、国が裁判で勝った場合は「工事の遅延損害金として1日2000万円を請求する」「県職員一人一人にも請求する」というほど高圧的だった。「裁判所も国策に従うのだから抗っても無駄。どうせ辺野古の工事は進む」という印象を振りまきつつ諦めを誘うやり方だ。きわめて恫喝的だ。

そのうえで、選挙戦では辺野古新基地問題には触れず、「対立から対話へ」「県民の暮らしが最優先」などのワンフレーズを多用し、「県民所得300万円の実現」「〇〇無償化」、さらに「プロ野球球団の創設」や「携帯料金の4割削減」までぶち上げて、はじめて選挙権を得た18歳世代のとり込みに熱を入れた。まさに名護市長選方式だった。

C だが、佐喜真陣営が若年層を対象にとっていた選択型アンケートでも、最多だったのは「日米地位協定の改定」だった。だから、宜野湾市長の立場を利用して「世界一危険な普天間基地の返還こそが原点!」と声高に訴えていたが、これを聞いた官邸側が「勝手なことをいうな!」と激怒したという。国は「移設、移設」というが、辺野古新基地をつくっても普天間を撤去させる気などサラサラないからだ。

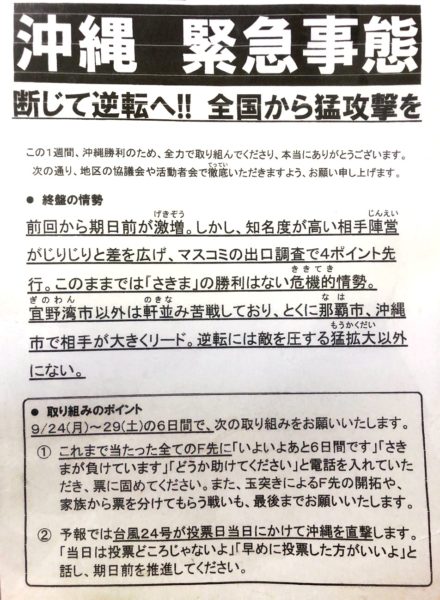

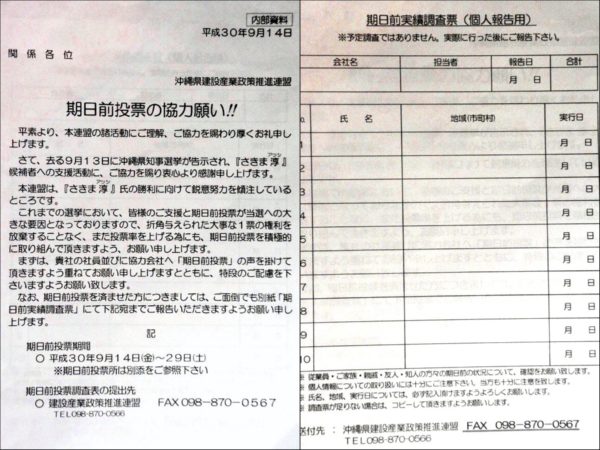

そして強まったのが東京司令部の直接介入だった。選挙期間中には自民党本部の三役クラスが常駐し、菅官房長官(3回)、小泉進次郎(3回)などがあいついで応援に駆けつけたほか、1000人規模の国会議員や地方議員を動員して企業や各業界団体まわりを徹底するなど、なりふり構わぬ官邸主導の選挙戦を展開した。そして期日前投票の「実績報告書」なるものが各企業に半ば強制的に降ろされ、選挙戦前半で期日前投票が前回の2~3倍という異常な高さで推移した。「今回は力の入れ方が違う」と誰もが感じていた。沖縄の外側から、つまり東京司令部界隈から加わる締め付けは相当なものだった。

佐喜真陣営の応援演説をする菅官房長官や小泉進次郎

B なかでも名護市長選で「大活躍」した創価学会は、今回もトップの原田会長、佐藤副会長も現地入りし、全国各地から5000人ともいわれる学会員を沖縄入りさせるなど、自民党の集票マシーンとして全力を挙げて機能した。本土の学会員に沖縄の親戚や知人の名簿を提出させ、そこにピンポイントで議員などが訪問していった。ところが、訪問する先先で「お前たちはわざわざ沖縄にきて何をしているのか」「帰れ! 裏切り者」と反発を集め、最後は学生などが笑顔で「世論調査です」などといって回っていたが、やればやるほど「気持ち悪い」と警戒された。

電話での投票依頼を呼びかける創価学会の通達

暗躍部隊でなければいけなかったのに名護市長選での活躍ぶりに光が当たってしまい、沖縄のなかでも免疫ができていた。今回は有効に機能しなかったのだろう。学会内の反発も相当なものだったようだが、上層部は組織が傷物になってなお平和を侵す側に加担する決断をした。学会員の4分の1はデニーに投票したという出口調査の数字もあるが、股割き常態となった。

下関の選挙を見てもわかるが、公明党の得票は学会信者たちやそのF票(フレンド票)が一糸乱れぬ動きをすることで有名だ。結果が予想できない激戦になると、トップから「勝ち馬に乗れ」の指示が降りて一晩で6対4等等の両股をかけるのも常だ。指示がなく4分の1が反発や造反だったのなら、組織としては致命傷になる。いずれにしても知事選以後の沖縄の創価学会・公明党の動きから「何が起きたのか」が検証されることになる。

自民党と公明党の選挙協力は、98年の大田VS稲嶺の知事選がはじまりで、その後全国的に定着したという。この「勝利の方程式」が最初に総崩れしたのも沖縄となった。この流れが全国的に波及する可能性もある。

C 自民党の縛りを受けている業界では、毎日のように選挙活動に駆り出され「いいかげんにしろ」という声も多く聞かれた。下地幹郎の弟が会長をやっている県建設業協会などはとくに人使いが荒いといわれ、「選挙運動に熱心でないと呼び出された」「夜11時まで交代で交差点に立って旗振りだった」「名護での決起集会に那覇からも動員がかかった」など不満が漏れていた。それも東京の指令で動かされる。選挙過程でも「ついていくのは大手10社くらいで下はついて行っていない」といわれていた。

各企業には期日前投票の実績報告書の提出が求められた

新段階へ進んだ沖縄の闘い

B 争点をぼかし、国が直接介入すればするほど、争点としての基地問題が浮き彫りになるというスパイラルだった。佐喜真陣営の幹部が、敗戦後「まるで亡き翁長知事とたたかっているようだった」「誰とたたかっているのかもわからなくなっていた」と目を泳がせて語っていたが、まさに翁長知事を支えてきた県民との真っ向対決だったというのが本質だ。名護市長選での手口も広く認識されており、公明党や維新の正体もばれて、もう県民を欺瞞する力はなかった。

A 元自民党沖縄県連の重鎮が「いまの自民党議員は、東京に選ばれているのではなく、県民から選ばれていることを忘れてはいけない」と話していた。国政との関係でいえば、橋本内閣あたりまでは沖縄の意見を重んじる姿勢があったという。外務官僚を無視してクリントンに直談判して「普天間返還の合意」をとり付けたり、沖縄の意見を中央に伝える名目で沖縄特命大使が置かれるようになったのもこの時期だった。

「基地と振興」のリンクについても、まだ表面上は「無関係だ」と否定していた。ところが小泉になったあたりからこれらの関係がすべて清算され、沖縄大使の役目も逆転して中央の指示を沖縄に伝えるものになり、沖縄の主体性を一切無視して、振興と基地を一体化させて露骨に恫喝しはじめた。アメリカで決まったことに東京が従い、東京に沖縄が問答無用に従えという関係が押しつけられる。「沖縄は利用されるだけの存在なのか」と。

5年前、当時の石破幹事長に連れられた県内選出の5人の国会議員がうなだれて「辺野古移設を推進します」といわされたのが象徴的だが、「辺野古反対」の公約で当選しながら有権者を裏切った。その後、「いい正月が迎えられる」といって3000億円の振興予算と引き換えに辺野古埋め立てを認めた仲井真元知事が、翁長雄志率いるオール沖縄に10万票差で叩き落とされた。政府がふるう強権は、沖縄県民には着火剤として作用し、選挙の度に使い捨てのように次次と「駒」が叩き落とされた。それまで遠隔操作だったのに現地を動かせず、東京司令部が直接乗り出さなければ選挙がたたかえない。官邸から創価学会まで「総がかり行動」で勝ったのが名護市長選だったが、裏返して見ると弱体化していたということだ。

オール沖縄といっても、もともとの自民党沖縄県連の面面がいたり顔ぶれは多彩で、そうした複雑な経緯を経て今日にいたっている。政界だけでなく、地元財界もそうだ。翁長前知事とて自民党沖縄県連幹事長までした男で、稲嶺選挙や仲井真選挙では選対中枢もいいところだ。従ってオール沖縄=野党共闘みたいな単純な代物ではないし、保守本流といえる部分が相当に下支えしている。そして、これらの人人が本気の島ぐるみ選挙を展開した関係だ。いわゆる左翼が歌ったり踊ったりしているのとは訳が違う。地に足ついた選挙を確実に、したたかに展開した。

E 国の圧力とは具体的には予算の揺さぶりだが、沖縄県はこの4年間で経済実績を堅調に伸ばし、国からの振興予算3000億円をこえる税金を国に納めるまでになった。アジア各国との国際直行便の数は4・3倍になり、海外からの大型クルーズ船の寄港数も5倍。観光客数はハワイを超え、年間1000万人に届くまでになった。情報通信関連や農業でも実績を伸ばし、むしろ人手不足が深刻化している。低所得などの課題はあるものの、アジアの物流拠点として、また文化交流拠点として地理的優位性を生かした産業が確実に成長してきた。国の予算に頼らない「脱基地経済」が進んできた。復帰直後は15%だった基地関連収入への依存度はいまでは5%程度まで下がり、基地返還地の民間活用による経済効果がはるかに高いことも実証された。「基地は経済振興にとって最大の阻害要因」というのは経済界でも共通認識だ。米軍の軍事拠点としてミサイルの標的になる道を拒否し、平和の緩衝地帯としてアジア経済をとりこんでいく方向へ経済の主流がシフトしている。この流れはもう誰にも止められないということだ。

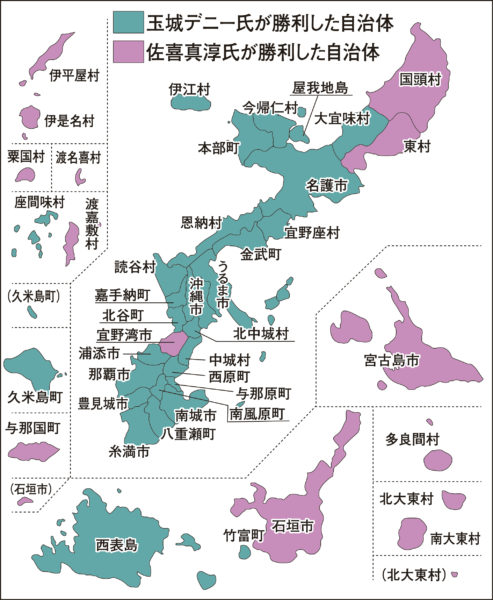

D 選挙結果を見ても、佐喜真が勝ったのは離島振興や土地改良事業などの予算を国に握られている離島部が目立つ。一方で本島ではほとんどの市町村で玉城が勝利している。名護市で約2000票差を付けて玉城が勝利したのも意味深い。市長選の借りをきっちり返した。名護では稲嶺元市長が相当に本気で知事選をとりくんでいたと話されていた。

A 岩国でもそうだが、基地を抱える町で選挙コントロールのために使われる主な手法は「アメとムチ」による経済制裁だった。「国防は国の専権事項であり、カネを貰って我慢せよ」というものだ。岩国にせよ、佐世保、横須賀にせよ、そのような構図で押し切ってきた。だが、辺野古新基地をつくるということはあと200年以上も米軍基地支配に縛り付ける道だ。アジアとの睨み合いの最前線としてミサイルの標的になることが現実味を帯びるなかで、「日米安保」が沖縄なり日本を盾にしてアメリカを守るだけの関係であることが広く認識されている。ある経済の専門家は「これだけの予算の揺さぶりに屈しないのであれば、沖縄は相当な覚悟だ」といっていたが、あの凄惨な地上戦の体験をへて、米軍の直接支配に主権も生命も踏みにじられてきた沖縄県民にとって「二度と戦争の盾にはならぬ」という絶対に譲ることのできない問題としてたたかわれたし、いかなる力をもってしても崩れぬ覚悟を示したと思う。玉城デニーも「新時代沖縄」といっていたが、まさに沖縄のたたかいは新しい段階に入ったと思う。

県民主人公貫いた選対 不純な要素は規制

玉城陣営の選対をとり仕切った呉屋守將会長

D 玉城デニーを押し上げたオール沖縄も、県民の下からの力に支えられた関係だったと思う。「東京司令部vs県民」の構図が鮮明になり、候補者本人も県民とのやりとりのなかで、辺野古問題で最後までブレず、終盤に向かってどんどん迫力を増していった。

B 選挙戦では、かなり意識して名護市長選の教訓が生かされていた。街頭集会や決起集会では、国政野党の代表者などの演説はなく、外部からの応援部隊は水面下に撤することを徹底していた。「イデオロギーよりアイデンティティ」を合言葉にして、県民自身の選挙として広がりを見せた。選挙戦を「保守vs革新」なり「与党vs野党」の構図にして、有権者を外野席に置いておくようなことはしなかった。名護のような東京組の乗っとり選挙にはならなかったということだ。

これは政党色を抑えた云云のテクニックとかの話ではなく、沖縄の人人の機微に触れて、主人公はあくまで県民であり、沖縄県民自身の選択なんだという選挙戦の質を保証したと思う。野党党首が屁みたいな事を吠えたところで沖縄県民の心を動かすような力はない。せいぜい政党の自己主張か「我が党は」の自己宣伝にしかならない。それよりも金秀グループの呉屋会長であるとか県民からの信頼がある面面、身体を張ってきた沖縄のリーダーたちが演説した方がはるかにパンチ力がある。誰がどう見たってそうなのだ。全国的に支持率数%とかの政党党首どもが選挙ジャックするなどおこがましいし、そうさせなかったのは重要なポイントだったと思う。

下から県民の横につながった力で押し上げていく、島ぐるみの力を動かすことに重きを置いた結果が39万票だ。選挙期間を通じて、東京司令部すなわち沖縄の外側から加わる力が逆に浮き立つものになった。小泉進次郎も含めて「オール沖縄vs東京司令部」の構図にまんまと嵌まっていき、沖縄を犯す外来種のような存在になっていった。オール沖縄は集会では政党や団体の旗を立てさせず、国会議員も政党名での紹介はしないとか、いくら党のエラい人でも特別扱いはしなかった。県外の国会議員は壇上に上げないとか、ビラや印刷物も宣伝カーも政党の自己宣伝は排除して、「オール沖縄」や「うまんちゅの会」に統一していた。「県民が心を一つにしたとき、想像を超える大きな力を発揮する」(翁長雄志)をスローガンに、まさに「選挙の主人公は県民」であるという線を貫き、働きかけていった。これは、陣営内部からの瓦解を期待していた自民党側にすれば的外れだったと思う。名護市長選のときは選対が機能しないほど混乱を招いたといわれるが、今回は強力に規制する力が働いた。選対中枢の判断としてはキレキレだと思う。

A 「イデオロギーよりもアイデンティティ」というのは、政党や集団の党利党略を捨てて全県民の利益を代表するし、利害や私心を捨てて県民のために奉仕するということだ。安倍政治への国民的な憤激は相当なものがあるのに、国政になると野党共闘というのがモヤシみたいに力ないのが対照的だ。下から有権者を突き動かして組織していく政党が存在しないという課題については、この沖縄県知事選の質を踏まえて考えないといけない。県民のなかでは「選挙の時だけ沖縄を利用するのは与党も野党も同じ。東京に向けてアピールしているだけだ」という辛辣な指摘もあったが、いずれにせよ「知事選を県民頭越しの空中戦にするな」という世論が選挙戦全体を縛り、地に足着いたものにしていったと思う。

C 前段におこなわれた7万人の県民大会や県民投票の10万人署名運動の効果も大きかったと思う。オール沖縄が劣勢に立たされ、辺野古の工事をめぐっても裁判所まで国策に従う判決を出すなかで、諦めるのではなく「県民自身の力で道を切り拓く」という相当に高度な政治判断で情勢を転換させていった。上からの圧力が強まれば強まるほど、直接県民の中に飛び込んで島ぐるみの世論を動かしていった活動は、確実に知事選をたたかう土台をつくっていた。全国にとっても非常に大きな教訓だ。

A 声高に主義主張を叫んだり、上から目線で説教するのではなく、粘り強く県民の生活のなかに入り、県民の思いを聞きながら、ときに怒られたりもしながら一人一人署名を集めることは骨の折れる活動だ。リスクを理由にして革新政党や労働組合といった組織が動かないなかで、学生や主婦など一般市民が献身的に働いて、わずか2カ月で10万人分が集まった。これは選挙でしか見えなかった全県世論を可視化したし、充満する県民の思いの受け皿にもなったと思う。翁長知事が亡くなるなかで「オール沖縄」の空中分解も心配されていたが、そのように下からの実力行使で問題を解決させ、統一させて局面を動かした。

県民投票実施を求める街頭署名活動(7月)

広がる全国団結の基盤 勝利の教訓を共有

B 選挙戦を取材する過程では、沖縄戦体験者から体験や思いを聞いて回ったが、誰もが筆舌に尽くしがたい凄惨な体験を語ってくれた。13歳や15歳で鉄血勤皇隊や看護隊として従軍し、弾が飛び交う戦場で死線をさまよったことや、海から飛んでくる艦砲の餌食にされ、壕の中では火炎放射器や毒ガスで殺され、その死体をかき分けるようにして南部へ逃げた経験、逃げるときに13人の家族がバラバラになって6歳で戦災孤児になり、家族の骨すら見つかっていない人など、沖縄戦体験者にとっては「戦争といえるものではない。皆殺しだった」というのが共通した実感だった。米軍が沖縄、そして日本を守る軍隊ではないことは理屈の話ではない。騒音軽減や事故防止にとどまる話でもはなく、多くの県民の命とともに奪い取った基地を返し、沖縄からとっとと出て行けというのが基地問題の原点だということを教えられた。

すでに負けるとわかっていた沖縄戦で20万人もの県民を犠牲にしたあげく、戦後は米軍統治下に置かれ、ふたたび戦場にされかねないという事態に対して「二度と沖縄戦をくり返してはならない」「再び戦争の盾にするな」という思いは切実で、「未来永劫基地の島にするのか、平和な沖縄を取り戻すのかのたたかいだ」と知事選を必死にとりくんでいる人も多かった。あの沖縄戦がなければ、銃剣とブルドーザーによる土地接収もなく、今に続く米軍基地支配もない。この沖縄戦の体験こそが翁長知事のいう「沖縄のアイデンティティ」の核心だと思う。この体験をもっともっと掘り起こして、次世代に、全国に共有していくことの重要性を痛感した。

A ある元自民党県連幹部を訪ねると、沖縄戦での米軍の乱射によって親戚が目の前で撃ち殺された体験を語っていた。「政府は、あの大戦で20万人もの犠牲を出した沖縄を再び戦場にするつもりなのか。米国が戦争をすれば、その報復は米国にではなく沖縄に来る。一日も早い基地の全面撤去こそ沖縄の安全保障だ」と怒りを込めて語っていた。「日本全体の安全保障にしても、米国にだけ偏った安保ではなく、中国を含めたアジアとの平和友好条約を結び、公平な中立外交をすることなしに平和なアジアはつくれない」ともいっていた。

別の元自民党県連幹部の人も「先島に自衛隊の離島奪還部隊を配備するというが、離島奪還というのは奪われた後の話ではないか。米軍基地がなんの抑止力にもなっていないことの証だ」と指摘していた。沖縄で起きている問題は、沖縄だけの問題ではなく日本全体の問題であり、この「日米安保」の枠組みから脱却しなければ、今度はアメリカのための弾よけにされるという問題意識が県民世論の底流にあると感じた。

C 沖縄県知事選の勝利は、佐賀のオスプレイ配備や、山口県萩市への「イージス・アショア」配備など、日本中で国策とたたかう人たちを大いに激励している。各地で郷土を売り飛ばすものに対して保守や革新の枠を超えた運動がはじまっている。「小さいこと言うな」といって団結できるすべての力とつながっていく動きになっている。この沖縄知事選の教訓を全国的に共有して進むなら、強力な国民的運動を組織できると思う。日本中で足元から国を売り飛ばす勢力とたたかうことで、沖縄県民と連帯していくことが求められるし、それによって日本の「新時代」が切り開けることを沖縄のたたかいは教えている。