今年4月、種子法が廃止された。1952(昭和27)年に制定されたこの種子法は、コメ、麦、大豆などの主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を「国が果たすべき役割」と定め、地域にあった良質な種子が農家に行き渡るよう、農業試験場などに必要な予算配分をすることなどを国に義務づけてきた。それは戦中・戦後の食料難の経験から、「二度と国民を飢えさせない」という意志を含んだものであった。同法の下で60年以上にわたってあたりまえのこととして営まれてきた種子生産だが、各都道府県でどのようにおこなわれてきたのか、毎年種を購入する農家でも知る人は少ない。そこで本紙は山口県の原種農場を訪ね、どのような流れで種子が生産され、農家の手に届いているのかを聞いた。

一口に「コメ」といってもその品種は多様だ。もっとも有名なコシヒカリをはじめ、ひとめぼれ、あきたこまち、きぬむすめなど、全国で品種としては600種以上、販売銘柄としては約320種が生産されている。食味や育てやすさにもそれぞれ特徴があり、長い年月のなかでそれぞれの地域で気候や風土にあった多様な品種が開発され、育まれてきた。

山口県で現在おもに生産されているうるち米は、ひとめぼれ、コシヒカリ、晴るる、日本晴、きぬむすめ、中生新千本、ヒノヒカリの七種。県が奨励品種に指定したこれらの原原種・原種の生産と配布を美祢市美東町にある「山口県農林総合技術センター農業技術部 土地利用作物研究室 原種生産グループ美祢市駐在」という長い名称の機関がおこなっている(以下は旧美東原種農場)。ここは種子法が制定された翌年の1953(昭和28)年4月、大田原原種農場としてスタートし、65年にわたってこれらの原原種・原種を生産してきた県の機関だ。うるち米のほかに、モチ米(1品種)、麦(4品種)、大豆(1品種)などの原原種・原種生産をおこなっている。今年度、業務に当たっている職員は総勢8人だ。

5月31日、旧美東原種農場では朝から原原種の田植えがおこなわれていた。原原種の田植えは品種ごとに2~4年に1回おこなうもので、今年は「中生新千本」の1品種・21系統を植えつけた。他の品種とまじることのないよう隔離した田に1本1本職員が手作業で植えつけていた。このあと、生育過程で選抜していくという。1系統でできる種は約2㌔。すべて収穫すれば単純計算で42㌔の種(10㌃の田で約10年分)ができるが、そのなかからより質のよい種を残していくため、残るのは15系統ほどになる。

原原種の田植えをする職員(5月31日、旧美東原種農場)

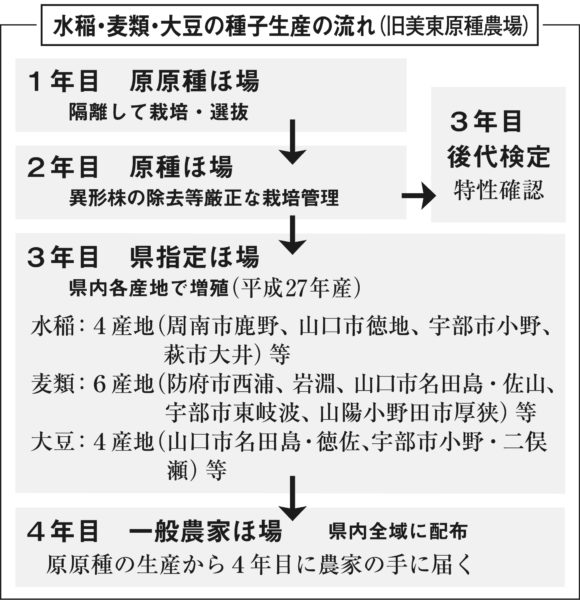

種子生産の流れは、1年目に原原種ほ場で栽培・選抜した種子を2年目に同農場の原種ほ場で栽培し、そこで異形株などをたんねんに抜きとる。3年目にそのうち一部を後代検定に回し、残りを県内の指定ほ場(農家)で増殖する。増殖するうえでは、できるだけ品種に合った地域でなければ、品種の特徴が出ないので、コシヒカリであれば寒暖差のある山間部(周南市鹿野など)の農家など、それぞれの適地を選んで委託しているという。また、他の品種がまじることがないよう、指定農家には1品種のみの作付けとすることや、病気が出たりしないよう厳正な管理を依頼し、最終的に田1枚1枚に県職員などが審査に入って背が高過ぎるもの低過ぎるもの、色の悪いものなどを抜き出し、良質なものだけを残していく。こうして4年間、細心の注意を払って厳選された種子が、毎年、農家の手に届いているという。

稲の穂には1本80粒のコメがつく。1株(10本)でも別の品種がまじると800粒もの別品種がまじることになるため、「常に緊張感を持ってあたっている」と携わる職員は話していた。種の不足は生産に直結するため、同農場では種が不足することのないよう原原種・原種ともに余分につくり貯蔵庫で保管している。

奨励品種指定まで 数年にわたる試行錯誤

旧美東原種農場で生産しているのは、県が奨励品種に指定した品種である。奨励品種に指定するまでには、その前段で本場の「土地利用作物研究室」(山口市大内)が、数年にわたって栽培方法や植えつけ時期、流通の試験を重ねているという。

トヨノカゼ(麦)の原種ほ場(旧美東原種農場)

たとえばコシヒカリはもともと東北の品種だ。東北と山口県では気候も風土もまったく違い、東北では4月に田植えを終え、10月頃に刈りとるのが普通だ。同じコシヒカリでもそのまま山口県で植えつけると、もっとも暑い8月に刈りとり時期を迎えてしまう。穂が実る時期に暑さが続くと高温障害を起こす可能性もあり、もとはおいしいコメであっても品質が下がる。そこで、山口県にあった栽培方法や植えつけ時期、流通の試験を県の施設で数年にわたって重ね、適した方法や品種を見つけていく。

本場では何品種もの試験栽培をしており、そのなかから、おいしくて生産者がつくりやすく、山口県内で栽培できる品種を奨励品種に指定している。同じ山口県といえど、気候は地域によって大きく違い、徳佐や阿東など山間部はコシヒカリやひとめぼれが多く、瀬戸内沿岸や萩市大井など比較的温暖な沿岸部ではヒノヒカリなどが適している。関係者らは農家の収入になるよう、消費者に受け入れられるおいしさと知名度も考慮しつつ、山口県の気候や風土にあった品種を作付けできるように日日努力を重ねているという。

これまでに奨励品種に指定されたのは、今ある9品種に加えて20品種ほど。なかには時代のニーズに合わなくなり、作付けされなくなった品種もある。新しい品種の開発(育種)も本場でおこなっており、今ある品種のなかでは「晴るる」が山口県オリジナルとなっている。最近は残暑の厳しい年も多く、高温障害が出た年もあったため、高温に強い「恋の予感」という品種を広島県から買い入れて試験栽培しているところだ。

試験栽培から原原種・原種生産と、一連の作業のあいだでは、台風などの自然災害に直面することもある。一度倒れたイネは種に使わないため、災害のあった年などは、被害のなかった県と種を融通しあうなどして種子供給を続けてきた。毎年、あたりまえのように供給される種だが、その陰には何年にもわたる地道な作業があった。

こうして生産された原種は、山口県の場合、全農を通じて水稲4㌔1300円、大豆同1700円、麦同1000円で農家に配布している。全国には無料で配布している自治体もあるようだ。

たずさわる県職員の人件費など種子生産にかかる予算は明確に区別されていないとのことで、金額をはじくことはできないが、安価で配布するため採算の合う事業ではない。しかし種子法という公的に支える制度のもとで予算がつき、県の「あたりまえの仕事」として組み込まれ、良質な種子を安価で農家に供給する営みが65年間続いてきたということだ。同じように東京都をのぞく46道府県で種子生産がおこなわれており、600品種もの多様なコメがつくられてきた。限られた地域でしか生産されない少量の品種でも途絶えることなく供給されてきたのも、公的に支える制度があったからこそだ。

種子法廃止に危機感 多くの県で継続の体制

しかし、「民間の品種開発意欲を阻害している」などとして、都道府県に種子生産を義務づけてきた種子法が、まともな審議もなく廃止された。附帯決議で「都道府県のとりくみが後退することのないよう、引き続き地方交付税措置を確保すること」「国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努めること」などの文言が盛り込まれているものの、あくまで努力目標であり、法的な効力はない。

国が「種子」を放棄することに対する危機感は強く、多くの地方議会が附帯決議の実行や対策を求める意見書を提出する動きにもなっている。今年4月からは、独自に種子生産を義務づける条例を制定した県もあるほか、多くの県では「実施要綱」を定め、種子生産を継続する体制をとっている。山口県も3月28日に実施要綱を策定し、「これまで通り種子生産をおこなう」とし、今年度予算も例年通り確保した。ただ、あくまでも県知事・農林水産部長の権限において、「これまで通り補助を出し事業を継続する決定をおこなった」という形をとるしかなく、今後、法的な裏付けを失ったことがどのように影響してくるかは計り知れない。財政難のなかで、「国が法律を廃止したのに、そこまでする必要はないのではないか」という流れが強まることも否定できない。

同時進行で策定された「農業競争力支援プログラム」では、長年にわたって公的機関が蓄積してきた種子生産に関する知見を民間企業に提供することを促進するとしており、「県が種を独占している」「民間にひき渡せ」といった圧力が強まることも想定される。一般的にイネの一品種開発には最低10年、人件費だけで約8億円かかるとされているが、その知見をほぼ無償で手に入れることのできる同プログラムは、日本の種子市場を狙うバイオメジャーにとってありがた過ぎる内容となっている。これらを手にした企業が新品種を開発し、「特許」を申請すれば、公共の財産であった種子は特定企業の私有物となる。「国民の食料を確保する」という観点から安価に提供されてきた種子が高騰すること、野菜のように主食の種子を多国籍企業に握られる危険性を専門家らは指摘している。

どのように種子が生産されているのかを知り、公共の財産として種子を継承していくことの意味を考えることが求められている。