倒壊したまま放置されている家屋(熊本県益城町・7日)

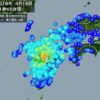

震災発生からまもなく9カ月を迎える熊本被災地は、時間の経過とともにメディアによる報道も減り、あたかも「復興」に動き出したかのような印象が振りまかれている。しかし、現地では復旧や生活回復にもほど遠い現実が横たわっている。本来、住民が主人公であるべき復興が、住民の必死の努力や切実な要求とは裏腹に、「創造的復興」を掲げて住民を置き去りにした災害ビジネスへと変貌し、地域コミュニティが崩壊していくなど、まさに東北被災地の二の舞いといえる歪な状況に直面している。熊本県に赴き、現状を取材した。

行政機能せず地域は崩壊の危機 「東北の二の舞いにするな」

熊本地震で最大の被害を受けた益城町では、県道沿いの表通りは倒壊家屋の解体が進んで更地が増えているものの、町内に一歩足を踏み入れると、地震直後と変化がみられず、倒壊してガレキの山となった家屋や斜めに傾いたままのアパートや断層のズレで隆起したり、陥没した地盤や道路がそのまま放置されている。崩落した崖のコンクリやブロックが散乱していたり、かろうじて外観を保っていても、雨漏り対策のブルーシートが風雨にさらされてボロボロになり、カビだらけになって解体を待っている家も多い。家を失った住民の多くは、町内18カ所に整備された仮設住宅(約1500世帯)や「見なし仮設」(家賃補助が受けられる一般住宅)に移り住んだため、夜になるとほとんど人の気配はない。復興を実感する要素などまだ見られないのが現状だ。

破損家屋の公費解体は、2111件の申請に対して、昨年末までに完了したのは448件。進捗率はわずか21%程度で、解体家屋の数に対して業者の数が足りず、町は解体完了までに2年かかると見積もっている。解体が済んでもその地に住み続けることができるかは不透明で、2年間で仮設住宅を追われる住民にとって先行きの見えない状態が続いている。自費で家を修理して居住しようにも、水道や下水などのライフラインが復旧しておらず、消火栓からホースで引っ張ってくるか、地下水を使用しなければならない。地震で地下水が白濁し飲料用には使えない場所もある。水道がないため風呂もトイレも使えず、洗濯もできないためコインランドリーに連日多くの人が押し寄せている。

生活基盤の回復にはほど遠い困難のなかで、住民たちは自力で生活をとり戻す必死の努力を続けているが、町外流出も進み、人口は昨年10月時点で前年から1111人減少した。町の復興にとって正念場にあり、住民生活の安定を保障する行政機能の役割が問われているが、住民の切実な要求とかけ離れた復興計画が逆に足かせになっていると語られている。

崩れた家の片付けに来ていた70代の男性住民は、「12月上旬に町の住民説明会が開かれ、みんな生活上の心配を募らせて参加したが、町からの説明内容は、県道熊本高森線の4車線化についてだけだった。現在の幅10㍍を27㍍へ約3倍に道路を拡幅するという計画で、“復興の起爆剤”にするという。震災前からの懸案事項を地震で多くの家が倒壊したことを好機に進めるというもので、残った家や商店、病院も立ち退かせることになる。やっと改修や建て替えをして営業再開した店もあるのに腰骨を折られるに等しい。何を最優先にした復興なのかとみなが怒っている」と憤りをにじませた。

「このあたりは断層が無数に走っていることがわかっているから、家を建て替えるかどうかは容易に判断が付かない。だからといって他に行く場所もなく、住めることなら住み続けたいと悩んでいる住民がたくさんいる。みんな収入はなく、これから金がかかるばかりだから、町の方針が発表されるまで動くに動けずじっと耐え続けている状態だ。仮設住宅の期限は2年で、いまは恵まれていても、いずれ支援はなくなる。町の活力をとり戻すためには住民が自立できる体制をいち早く整えることが急務で、そのためには明確な生活基盤の復旧ビジョンを知らせることが不可欠だ。道路拡張計画が最優先課題になること自体がおかしい」と話した。

仮店舗で営業を再開している自営業者の男性は、「自営業者にとっての復興は生業の再建だし、それは地域コミュニティを回復しなければ実現しない。国のグループ補助金を申請してようやく店を再建しようとした矢先に、県道の拡幅計画で振り出し以前に逆戻りしようとしている。4車線化は10年計画で進めるといわれ、1年かけて測量しなければ正確な買収用地を確定できないという。沿道の住民はそれまでなにも手を付けられないことになる。完成後に沿道を“賑わいを創出する商業ゾーン”にするという計画だが、4車線になれば空港アクセスのバイパスとして車が通過するだけで人が集まるわけではない。ただでさえ、郊外の仮設住宅に1500世帯が移住し、流出も増えて人口は減っており、市街地は商売が成り立たないほど空洞化している。4車線もの巨大道路が必要とは誰も思っていない。住民生活の復興とかけ離れた災害ビジネスが動いているとしか思えない」と話す。

県や町は、阿蘇くまもと空港を「創造的復興のシンボル」と位置づけ、空港や附属施設の運営を民間委託することを目玉にした復興計画を発表しており、空港ビルの建て替えや周辺道路の拡幅工事を進めるとしている。企業誘致や大規模な拠点整備に力点が置かれ、そのため市街地全域に2年間の建築制限をかけることも遡上に上っている。それにより県道沿いに連なってきた中心商店街は事実上消滅することになる。同じく開発区域にかかる町内の17病院のうち10病院が立ち退きを余儀なくされるため、「病院が廃業に追い込まれ、地域医療が崩壊する」として上益城郡医師会が反対意見書を町や県に提出する動きにもなっている。「自助努力」にゆだねられた困難を一つ一つ乗り越えて積み重ねてきた復興の道筋を、さらに途方もなく遠ざけてしまう本末転倒な復興計画は、ゼネコンが大規模工事を進める一方で6年たったいまも仮設暮らしが続く東北被災地の現状とも重なる。

沿道の住民からは、「これまで歩道を付けてくれという住民の要望にはいっさい動かなかったが、災害を契機にして誰も望んでいない大規模道路に変貌しようとしている。復興という名の利権事業でしかない」「行政が住民の側を向いておらず、県や国の顔色をうかがい、ゼネコンや大企業の要求に応じた復興プランができあがっている。いくら壮大な計画を立てても住民の生活が回復しないでは、机上の“想像的”復興ではないか」と口口に語っていた。

自立目指せば支援なく増え続ける関連死

自宅が倒壊し、自力で小屋を建てたという婦人。住居の確保すらできない状態が続いている(益城町)

一方、長期化する避難生活で高齢者だけでなく中高年層でも体調不良や病死者、精神衰弱による自殺者が出ている。熊本県内での災害関連死は昨年末時点で123人となり、直接死の2・5倍にのぼった。益城町でも毎日のように葬儀がおこなわれ、「この見通しの立たない状態が長引けば死者は増え続ける一方だ」と危惧されている。

高齢の母親を持つ男性は、「家が半壊して4カ月間、車の中で寝泊まりしていた。体育館に避難していた87歳の母は、8月になって顔半分が紫色になり、よちよち歩きをしはじめ、自分の名前もろくにいえなくなった。急いで検査をすると頭に血が溜まっていることがわかり、2回の手術で血を抜いて一命をとり留めた。高齢者にとって長期間の体育館での段ボール生活が体力的にも精神的にもこたえている。孤立して生活する高齢者を見回る公的な体制がとられてなければ、今後は孤独死が増えるのではないか」と心配していた。

「みなし仮設」のアパートから益城町の職場へ通う50代の女性は、「被災後に避難していたテント村が解散になり、テントをもらって自宅の前でテント生活をしていた。仮設住宅に当選するのを待つあいだ、崩れかけた家を毎日のように見ていると気がおかしくなりそうになり、みなし仮設に入居することにした。だが、いま住んでいる3階建てアパートはエレベーターなどない。買い出しの荷物を持って上がるだけでも毎日繰り返すのは体力的にも大きな負担がかかる。だが一度みなし仮設に入居すると、“自立した”と見なされて仮設住宅への再入居はできない。最近、隣の部屋に80代の夫婦が転居してきたが、このままでは夫婦2人とも部屋にとじこもってしまうのではないかと心配だ。食事のお世話や買い物などで、助けてあげようにも長期的に助けられる余裕がない。同じような立場に置かれている人はたくさんいるはず」と語った。

区長を務める男性は、自宅が全壊してテント生活をしていたが、いまは自力で16畳のプレハブを建て、ボランティアの手を借りて建てたビニールシートで覆われた小屋を倉庫にして生活している。水道はないので地下水をポンプで汲み上げて使用し、生活用水は水道管からホースで自宅に引き込んでいる。だが、電柱から電線を引っ張るだけでも6万8000円、水道の工事に50万円など手持ちの資金は減る一方だ。

「仮設住宅に入ってもいずれ出なければならず、援助に頼るばかりでは自立することができなくなる。一日でも早く自立して町のコミュニティを回復しなければ地域が散失してしまう。そのために行政が機能するべきなのに、避難所や仮設に入らずに自活をしている住民は支援や情報網の外側に放置され、職員が訪ねることすらない。区画整理の噂もあるが、正式な発表も説明会もなく、そのために奔走する町議も県議もいない。この地域は250世帯あったが、実際に歩いて回ると57世帯しか住民が暮らしていない。だが、町から依然として250世帯分の広報誌が送られ、行政が住民生活の実態を把握していない。避難所になった総合体育館も民間委託業者に丸投げで、いまは仮設住宅につくられた集会所の運営も民間委託だ。民間業者の職員は2週間もすれば交代で東京に帰って行く。だから、どの住民がどこにいるのか、地域になにが必要かなどの意思疎通や系統的な対応ができない。マニュアルと縦割り対応でまともな行政機能が動かず、みんなどうしていいのかわからない。混乱に油を注いでいる」と憤りを語った。

被災者が連携して行動 母親たちのとりくみ

各地から集められた救援物資を配る母親たち(益城町)

行政が機能しないなかで、鬱積する思いをもって住民たちが行動をはじめている。「被災者の力で復興させよう」と現役世代の親たちが立ち上げたボランティアグループ「IKIMASU熊本」もその一つだ。益城町内のプレハブを拠点にして若い母親たちが「被災者も手をつなぎ、立ち上がろう」を合言葉に、支援物資の支給やボランティア派遣、託児やお年寄りサロンなど「町民が集える場」を目指して活発に活動している。

代表を務める30代の母親は、「震災直後の益城町は道路は波打ち、家は崩れ、血を流した人たちがさまよう戦場のような光景だった。なんとか力になりたいという思いで知人や後輩に呼びかけてボランティア団体を立ち上げたところ、住民が土地やプレハブを提供してくれ、次次に協力の輪が広がり、みんなが同じ思いをもっていたことがわかった」という。

「震災から9カ月がたったが、町民はバラバラになり、行政にも要求が伝わらない。このままでは地域コミュニティが崩壊し、町はゴーストタウンになってしまう。復活のためにはみんなが集まれる場所が必要だし、横のつながりを強めて、復興を前に進めるために町民の力を結集したい」と語り、今後は、託児所の開設や絵本の読み聞かせ、ラジオ体操、子育て相談、朝市などの地元生産者の直売所なども併設させた地域コミュニティの拠点を作ることを目指している。昨年10月からアンケートとともに会員を募ったところ現在までに600人の被災者が「何か力になりたい」と加わった。子どもを持つ親たちや家が全壊して仮設住宅で暮らす高齢者たちも手伝いに来ており、自身の力で復興させたいという町民の思いの強さがあらわれている。

母親の一人は、「行政と対立することが目的ではないが、行政の指示待ちでは復興できるものもできないのが現状だ。学校も再開したが、給食センターが壊れたので給食再開は3年後といわれており、子どもたちは毎日同じような仕出し弁当で過ごしていた。この現状をビデオレターで国会に訴えようとしたところ、やっと町長が動いて熊本市の給食センターから配送してもらう形で四月からの給食再開が決まった。住民が動かなければなにも始まらないことを実感した」という。

「子どもたちが遊べる公園がなく、親たちのコミュニティもないし、託児施設もない。家に引きこもり、精神を病んでいく状況が東北でも問題になっているが、このままでは熊本も同じ状況になる。顔を見なくなれば声をかけたり訪ねたり、人間のつながりから復興させなければいけない。災害という逆境を通じて住民同士の絆を強め、人と人とのかかわりの大切さを子どもに教える機会にしたい」と意気込みを話した。

仮設から手伝いに来ている年配婦人も、「仮設住宅では日曜日ごとにイベントが開かれ、支援が注がれているが、じっと支援を待つだけでは精神的におかしくなって足腰が立たなくなる。コミュニティの核になる行政は住民の自立をバックアップすべきだが、復興計画は住民を置き去りにしているようにしか思えない。住民自身が動いて地域の誇りをとり戻すことで復興の推進力にしたい」と話していた。

立ち遅れる農業の復興 苦悩する生産者

生活基盤の回復とともに、農畜産業などの復興の遅れも問題になっている。多くの場所で田に水を注ぐ水路が破壊されたまま放置され、今期の稲作は絶望的になっている。壊れた農機具や施設は「国が9割補助する」といわれるものの、書類作成や手続きが煩雑なうえに申請の許可が出るまで長い期間を要するため滞っているのが実際だ。

阿蘇郡西原村は、震源となった布田川断層の由来となる布田川の上流にあたるため本震の直撃を受け、稲作や畜産農家が甚大な被害を被った。町内の三つの水源地からの水路がすべて断たれているため、全町的に米の作付けができない状態に置かれ、牛舎が崩壊し、更地になったままの酪農家も少なくない。

稲作農家の男性は、「収入がなくなるため、減反政策で補助金が出る唐イモ(サツマイモ)やカボチャなどの栽培に切り替え、それを直売所で販売して現金にする農家が多い。地震で亀裂が走ったり、地盤が波打っている田畑にトラクターを入れて転倒して死亡事故も起きている。米の出荷ができないので精米所や米屋が廃業したり、他の産業にも影響が広がる。このまま放置が続けば田畑は荒れ、廃材のゴミ捨て場になるのではないか」と募る不安を語った。

牛と馬を飼育する畜産農家では、畜舎のコンクリがめくれ上がって石垣も崩れ落ちて道路を塞いでおり、崩れた畜舎の下敷きになって死んだ馬もいたという。「地下水も配管が壊れて使えなくなり、家畜の飲み水は別の牧場から毎日7㌧ずつトラックで運んだ。地震や余震のショックやストレスで親馬が子馬の面倒を見なくなったり、乳質が悪くなったり流産なども続いた」という。

損傷した畜舎を解体して再建する予定だが、公費解体が始まったのは12月に入ってからだ。「畜舎の再建には国から九割の補助が出るというが、エサを保管する倉庫は対象にならない。マスコミも大臣やタレントの訪問は報道するが、現実をまったく伝えない。九カ月経ってようやく解体が始まったところで、復興はこれからだ。解体、修繕、資金の返済、頭数を揃えてもとの経営のレベルまで戻すにはどれだけかかるのだろうか…」と話した。

稲作やスイカ、トマトなどのハウス栽培や大根など多品種の栽培がおこなわれている益城町でも、地震によって水源のダムが決壊したが、「再び地震で壊れる可能性がある」ということで復旧工事は見送られた。男性農家は「震災直後はほとんど収穫できずに作物を廃棄処分した。用水路もいまだに壊れたままで、復旧がいつになるかもわからない。自分も仮設住宅から畑に向かう状況で、住居のメドすらたたないのでは、農業の復興はさらに先の話になってしまう」と話した。