東京電力福島第一原子力発電所(2月27日)

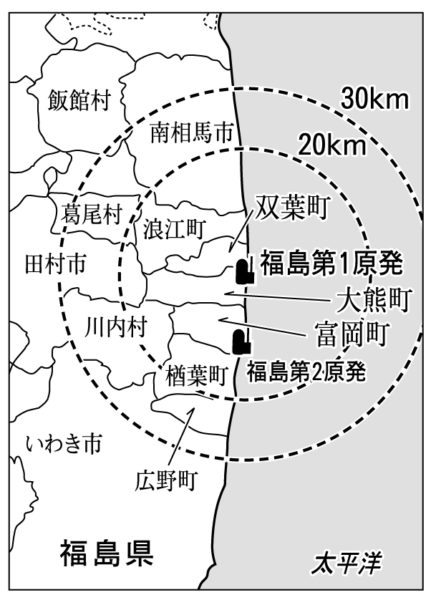

東日本大震災と福島第一原発事故からまもなく6年を迎える。福島ではいまだに8万~10万人もの人人が故郷に戻れぬまま避難生活を送っている。事故を起こした福島第1原発では今も廃炉作業が続いており、収束の目途はない。その一方で国は、今年度いっぱいで自主避難者の住宅支援を打ち切り、帰還困難区域を除く避難指示を「解除」するなどの帰還政策を強行している。被災現地はとても復興したとはいえない状況で、帰還するにしろしないにしろ、みなが先の見えない状況に置かれている。原発立地町である双葉町、大熊町をはじめ放射能被害に見舞われた福島は現在どうなっているのか、人人はどのような暮らしをして何を思っているのか、6年たった現地を取材した。

双葉町(帰還困難区域)に入るにあたって、以前本紙で紹介した双葉町の大沼勇治氏に同行してもらった。大沼氏は、双葉町の入り口にかつて掲げられていた原発PR看板の標語『原子力明るい未来のエネルギー』の考案者だ。爆発事故が起き、標語にある「明るい未来」とは真逆の道をたどった双葉町の実態と、負の遺産であるPR看板の保存の必要性を全国に発信し、看板が撤去された今も双葉町に80回以上一時帰宅で足を運んで現状を記録し続けている。大沼氏の案内のもと、他にもう1人のジャーナリストとともに3人で双葉町に入った。

2月27日午前7時半、いわき市を出発して常磐道を北上し、双葉町に向かう。原発被災地域には各所に放射線量を示す電光掲示板が設置されているが、常磐道の楢葉~富岡間では毎時3・6マイクロシーベルトが表示されていた。一般の人が浴びてもいいとされている年間被曝量は1㍉シーベルトで、時間当りでは0・23マイクロシーベルトだ。除染をしていない山側の線量はまだまだ高いことがわかる。

無人のインターチェンジを出て、浪江町加倉のスクリーニング場に到着した。帰還困難区域である双葉町内に入るには、ここでチェックを受けて身支度をしなければならない。9時からの受付を済ませた後に配られたのは、防護服上下、マスク、キャップ、三種類の手袋、靴カバー、そして線量計1台だった。防護服といっても放射能を遮るものではなく、放射性物質を含む砂埃などが衣類や靴に直接付着しないようにするものだ。線量の関係から町内には5時間しか滞在できない。それぞれが身支度を終え、大沼氏の車に乗って双葉町に向かった。国道6号線から町内に入るさいには許可証と身分証明書を警備員に提示する。チェックをする警備員は県内外から集まった人たちで、「自分が暮らしていた故郷に戻るだけなのに防護服を着て数時間しか滞在できず、しかもよそから来ている警備員に確認される。なんともいえない気持ちになる」と大沼氏は話していた。

帰ることのできぬ故郷 放置された双葉町

卒業式の準備がされたまま時が止まっていた双葉町立双葉北小学校の体育館(2月25日)

最初に訪れたのは町が一望できる高台だった。そこには住む人を失った東京電力の社宅が立ち並んでおり、草に覆われていた。側溝はイノシシが激しく掘り返した跡がある。高台から見る双葉町は六号線を走る車両以外に動いているものは見えない。海側の中心部に電源立地交付金でつくった町役場がそびえ、その正面の広い町有地は中間貯蔵施設建設予定地で、今後は汚染土が運び込まれるという。環境省は双葉町と大熊町内に中間貯蔵施設の設置を計画し、すでに一部で建設に入っているが、これまで取得した用地は一割に満たない。そのため手に入りやすい町有地から押さえているようだ。海側にいくと中間貯蔵施設の分別施設を建設しており、大熊町には仮設焼却施設を建設している。

人人が暮らしていた市街地に行くと、6年前に住民が逃げ散ったままの光景があった。町内でも大きな商店街だった新山商店街には、酒屋、寿司屋、肉屋、クリーニング店、タクシー会社、靴屋など老舗店舗が並んでいる。これらすべてが震度6強の地震で激しく損壊し、そのうえ6年間という年月が地震に耐えた家屋を徐徐に侵食し、崩壊寸前状態になっている建物が多くあった。一階部分が潰れて歩道を塞いでいる商店や家屋、粉粉に砕け散ったショーウィンドウや窓、なんとか潰れずに持ちこたえている肉屋の店先にはイヌの頭蓋骨が転がっていた。すべての時計が止まった時計店、ガラス戸が倒れた町施設には子どもたちのスニーカーが散らばり、室内のカレンダーは2011年3月、時計は2時46分で止まっていた。

歩道のタイルは浮き上がって粉粉に砕け、アスファルトにはいくつも亀裂が入ってそこから木まで生えている。今回の取材で遭遇することはなかったものの、昼夜問わずイノシシが道路や住宅敷地を闊歩する。ミミズを探して辺り構わず掘り返した跡があり、イノシシの糞が点点と落ちていた。双葉町の人人や高校生たちが利用していた双葉駅。ここの時計も2時46分で止まり、人の立ち入らない待合所に置かれた新聞は2011年3月11日のままだった。窓口は板が打ちつけられ、ホームや線路には草木が繁っている。

当時避難所となった双葉北小学校は、翌12日に原発事故のために避難者が飛び出していったままだった。避難者が一泊した教室にはストーブや布団が残され、ランドセルや小さな長靴、お菓子のゴミなどが転がっていた。校舎の外には自転車やシニアカーが放置され、執りおこなわれぬままとなった卒業式の看板が立てかけられた体育館は、カビとホコリにまみれていた。双葉中学校は除染作業員たちの滞在場所となっており、仮設トイレやスクリーニング場が設置され、作業車両が頻繁に出入りする。子どもたちが使っていたテニスコートは大量の除染廃棄物の仮置き場となっていた。時折行き交う車両は双葉町民ではなく「双葉町復興拠点除染等工事」と書かれたダンプや警備車両だけだ。

大沼氏によると、町民に出会うのは墓参りの時ぐらいだという。住民だけがいなくなり、町がそのまま残っている双葉町は、瓦礫が撤去されただけの地域とも異なる静けさが覆っていた。六号線より東の海側の地域に入り、空っぽになった町役場や津波で壊滅した居住区を見つつ、最後に訪れたのは双葉町の海岸だった。津波によって決壊した堤防がそのまま放置され、この場所から福島第1原発が見える。双葉町には5、6号機があり、爆発事故を起こした1~4号機は大熊町に建つが、この場所からは1~6号機と鉄塔や収束作業にあたるクレーンがはっきりと見えた。

原発があることで大熊や双葉は経済的にも成り立ってきた。大沼氏が案内してくれた町内のあちこちに、東電の社宅や独身寮、東電社員の一戸建てなどがあり、町民の多くが原発にかかわる仕事をしてきた町だったことがわかる。しかし、原発があることによってさまざまな「恩恵」をうけてきたと思われたが、6年前の事故でそのすべてを失った。「原発があるおかげで建った」といわれてきた駅も劇場も役場も、利用されることはない。みんながこの町を追われたからだ。

5時間はあっという間に過ぎ、午後2時ごろ浪江のスクリーニング場に戻った。5人以上の人人に囲まれ、車のタイヤや靴底の線量が計測される。基準値以内であることが確認できれば更衣室まで進んで、身につけていた防護服などを脱ぐ。これらは低線量の放射性物質を浴びたものとして処分されるようだ。事故から六年がたった今も、双葉や大熊の人人はこのような厳重な体制のもとでしか自宅に戻ることはできない。住民が厳重な準備をしなければ帰宅できないことに比べて、警備にあたる人人はそのような格好はしておらず、なかにはマスクすらしていない人もいた。東京から来たという警備員の男性は、震災直後からずっとこの地域の警備にあたっていると話し、「今はほとんど線量もないから、まったく大丈夫だ」といっていた。砂埃がつかないための防護服はまだしも、「5時間」という1時帰宅の時間制限の根拠についても疑問に感じた。

核ゴミ処分場だけが進行 10万人を追い出し

双葉町や大熊町を含む原発被災地の人人の多くが、仮設住宅や借り上げ住宅(みなし仮設)で避難生活を送っている。すでに避難先で土地を買い、家を建てて生活を再建させている人も大勢いるが、いったいどのくらいの人人が元いた町に戻るのか、みなが関心を寄せている。国は今月末で双葉町・大熊町以外の地域(帰還困難区域を除く)で避難指示を解除するといい、反対の声を押し切って強行に解除政策を進めてきた。しかし住民意向調査で「戻りたい」と回答した人は2割以下で、1年半前に解除を迎えた楢葉町でもいまだに帰還者は1割未満。福島第1原発のある双葉町・大熊町になると状況はさらに厳しいものになる。

福島県内のある仮設住宅を訪ねると、約80世帯の双葉町民が暮らしていた。この仮設住宅にはもっとも多い時期で246世帯が暮らしていたが、若い世代から減っていき、1昨年には住民の減少を理由に仮設住宅につくられた自治会まで解散した。

この仮設で暮らす80代の男性は、震災前から双葉町で一人暮らしをしていた。6年前の3月11日、腰の治療のために男性がお風呂に入っていたときに大地震が起きた。湯船の縁を掴んでいないと倒れてしまうほどの大きな揺れだった。少し揺れが収まったときに急いで服を着て外に出た。近所の人たちもみんな外に出てきていたが、「津波が来るから逃げろ」という指示のもと、近くの高台に風呂上がりの格好のままメガネも時計も身につけずにみなと一緒に逃げた。避難所で一晩過ごした翌12日午後「原発が爆発した」という情報が入り、町はパニックになった。みながそのままの格好で避難所から逃げ始め、男性も他の人人とともに田村市常葉に避難した。双葉に戻れぬまま1カ月が過ぎたころになって、今度は埼玉の騎西高校の避難所に集団避難して、そこで1年間過ごした。

もともと身体も弱く、入院生活を送ったあと仮設住宅に引っ越すことができた。

6年のあいだに双葉の自宅には2回しか戻っていない。最後に行ったのは震災の年の8月で、欲しいものすらとれなかった。今でも無人のはずの自宅に電話をかけ、繋がることを確かめている。長い避難所暮らしでは人と交流することもなく、避難者であると同時に独居老人ということに目をつけられたのか、詐欺のような目にもあった。なにをするにも人の手を借りなければ自分ではできないが、同時に人を信用することもできなくなった。“明日の朝になったら冷たくなっているかもしれない…”と眠りにつき、朝を迎えると安堵する。帰還の意志を尋ねると、「帰るつもりはない。帰る意味がなにもない」と語った。「でも疑問に思うのは、帰還させるなというかたわらで、なぜ双葉や大熊に各地の汚染物を持ってくるのかということだ。結局、原発事故も収まらないから、立地町である双葉や大熊で汚染物の面倒を見ろということなのか。そういうものを見ていると頭にくるんだ」と静かに語った。

双葉町や大熊町では復興拠点整備などが進む一方で、広大な土地で中間貯蔵施設の設置が進んでいる。子どもを持つある母親は、「復興のための拠点整備といいながら、福島県内中から汚染土を受け入れるというのは、どう考えても理解できない。汚染された地域に帰れるわけがない。今の“復興”のあり方にみな疑問を持っている。帰ったとしても今ある家には住めず、解体から始めなければならない。誰が戻るというのか。これまで子どもたちやみんながどんな思いで過ごしてきたか。こんなことになって、いったいだれが責任をとるのかといってやりたい」と胸の内を明かした。

周辺部は異常な「活況」 廃炉ビジネスの拠点に

住民が戻ることのできない双葉町・大熊町とは対照的に、この1年間で変わってきたのが双葉郡最南端の広野町だ。旧緊急時避難準備区域の広野町が、町独自で出した避難指示を解除したのが震災から1年後だった。それから5年がたつが、これまで6割にとどまっていた住民帰還率は住宅支援の打ち切りによって上向くと見られ、来年度には8割が帰還する見込みなのだと町関係者は語っていた。町としても住民の帰還を進めていくために医療、教育、福祉面の整備に力を入れて、コミュニティをつくっていくことを重視していた。

同時に広野町が現在抱えている問題は、廃炉・除染作業員の拠点となっていることだ。町によると、広野町に寝泊まりしている作業員は現在は3300人。一方帰還している住民は今のところ震災前の5400人のうち3000人に満たない。住民を上回る作業員が町にいることになる。

荒い運転による交通事故や作業員同士の小競り合いも頻繁に起きているという。大手ゼネコンが農地を買って、数百人規模の大きな作業員宿舎を建てているほか、ここ最近も各所に作業員宿舎やアパートなどが建設されており、一年前に訪れた時とは異なる「活況」があった。除染・廃炉関係者だけでなく、解体業者、建築業者も出入りしているため、日中滞在している作業員は相当数にのぼる。開業したコンビニや飲食店なども昼時や夕刻は作業員で溢れ、町内のクリニックは屈強な作業員が大勢来るので、満員状態になっている。すっかり作業員の町と化した広野町の現状に、子どもを抱える女性や年寄りなどから不安が多く寄せられているという。元いた家に帰ることを嫌がる住民も少なからずいるようだ。また、国民健康保険料の収納率が悪いことや、届け出を出していない人も多いため、住民税が入らないことも町財政を圧迫させているという。

この6年間の避難生活のなかで、原発避難者たちはほぼ全員といっていいほど差別を経験してきた。避難先で酷い言葉をなげつけられたり、生活再建のために土地や車や家を買おうとすれば、東電の賠償金が入ると見て価格をつり上げられたり、転校先でのいじめや職場での嫌がらせ等等、まるで「加害者」のような扱いを受けてきた。そのようななかで自分の故郷を隠しながら生活してきたことをどの世代の人人も語っていた。「原発さえなければこんなことにはならなかった」と涙を流す母親もいた。

避難者のなかでも賠償金の有無や金額、帰還するか否か、農漁業を再開させるかどうかなど課題一つ一つをめぐって対立もある。「帰還」をめぐっても「戻りたいのに戻れない」「住宅支援のうちきりにより戻らざるをえない」「自分の健康はいいから戻りたい」「子どものことを思うと戻れない」など年齢、職業、家族、健康の事情によってみな選択肢は異なる。それぞれが口にできない悔しさや苦しみをかかえながら六年間を過ごし、六年たった今も先など見えない状況に置かれている。福島は決してコントロールされてなどいない。その現実を目の当たりにしたのだった。

福島で増加する甲状腺がん 現在までに185人

福島原発事故を経験した福島県民が今もっとも心配しているのが、放射能の影響だ。とくに注視されているのが原発事故後の小児甲状腺がんの発症である。福島県では2011年度から、事故が起きた3月11日当時福島県にいた18歳以下の子どもたちと当時胎児だった子どもたち計38万人を対象に甲状腺検査をおこなってきた。2016年度から検査は3巡目に入っているが、これまでに「がんもしくはがんの疑いのある子ども」は185人確認され、そのうち146人が手術を受けがんと確定された人は145人にのぼる。

小児甲状腺がんの発症率は100万人に1人といわれるが、福島では2500人に1人という非常に高い割合で小児甲状腺がんが確認されている。しかし、県民健康調査検討委員会は今起きている事態について「放射能被曝による影響とは考えにくい」という立場をいまだに貫いている。福島県民や子どもたちの身体になにがおきているのか。がんにかかった子どもやその家族の支援を続けている会津坂下町の千葉親子氏と、大熊町会議員の木幡ますみ氏に実態を聞いた。

千葉氏はまず、県民健康調査検討委員会が公表している185人という数字について、「実際の数字はもっと多い」と語った。それは、対象者38万人に含まれる子どもであっても福島県立医大もしくは医大と提携していない医療機関で診療を受けた場合には発症人数にカウントされないからだ。そればかりではなくそのような子は福島県のサポート事業の助成も受けることができないという。

千葉氏は「隠れた患者がどれほどいることか。実数でどれほどかはわからないものの、間違いなくそういう人人がいる。表に出ない数字に大きな警戒心を持っている」と危機感を語っていた。2500人に1人という福島の発症率は明らかに「多発」といえる。ただ、事故前にはこのような甲状腺検査をしておらず甲状腺がんの原因が原発事故の放射能被曝であるかどうかがはっきりとはいえないという問題があるが、検討委員会としては逆にそれを利用するかたちで「被曝の影響はない」といっているのである。

甲状腺検査を受けると結果はA1、A2、B、Cの判定を受ける。「A1」は結節や嚢胞(のうほう)を認めなかったもの、「A2」は5・0㍉以下の結節や20・0㍉以下の嚢胞を認めたもの、「B」は5・1㍉以上の結節や20・1㍉以上の嚢胞を認めたもの、そして「C」は甲状腺の状態などからして直ちに2次検査を要するものである。A判定なら次回検査は2年後まで必要なく、Bは再検査や経過観察、穿刺(せんし)細胞診などによる2次検査が勧められ、C判定なら直ちに2次検査が勧められる。「185人」というのはこのB、C判定を受けた子どもの数で、このうちこれまでに146人が手術を受け145人ががんと確定した。甲状腺はのど仏の上に位置しホルモンを分泌する働きがある。手術をしたからといって決して安心はできない。肺やリンパなどへの転移や再発の可能性は充分にあり、がんにかかった子どもたちやその家族はその不安を抱えてこれから生きていかなくてはならない。大人の発症と違い子どもががんを発症すると、身体の不自由はもちろん、進学、就職、結婚、さらに生命保険に入ることもできず、住宅のローンなども組めない。大人とは比較にならないほどの社会的制約を受けることになるのだ。千葉氏の知るなかでも、甲状腺がんを発症し、大学を中退せざるをえなかったり、就職も厳しくチェーン店でアルバイトをしていたりと一人一人の人生に甚大な影響をおよぼしている。

さらに全摘手術をうけた場合はホルモン剤を飲み続けなくてはならなくなるし、片葉切除で済んでいてももう片方が発症する可能性は高いという。手術したとしても子どもたちには不安と厳しい未来が待ち受けていることを千葉氏は強調していた。

放射能の被害を隠す動き RI室は県内10床に

甲状腺がんが転移し重症化したさいの治療の一つに「アイソトープ治療」がある。“最後の治療”ともいわれるこのアイソトープ治療とは、高濃度の放射性ヨウ素を含んだカプセルを服用し、あえて内部被曝することで肺やリンパに転移しているがん細胞を内部から破壊する治療法である。自らを放射能で汚染しがん細胞を殺すというものだ。この治療を受ける数日間は治療室(RI室)からは一歩も出ることはできず外部との接触も許されない。福島県内にはこれまでこのアイソトープ治療をおこなうのが白河厚生総合病院(白河市)の1床だけだったが、昨年12月23日に福島県立医大「みらい棟」がオープンし、そこに9床のアイソトープ治療室が新設された。一つの県で10床もアイソトープ室が備えてあるのは福島県だけである。福島県立医大は、医療による福島復興の拠点に「ふくしま国際医療科学センター」を位置づけ、その一部が「みらい棟」だが、アイソトープ治療など放射性物質を使った最先端の診断・治療のほか、原子力災害にともなう健康対策施設などを特長としている。

周産期母子医療、こども医療センターなどを備えたこの病棟が新たに新設された意味合いとして、甲状腺がんを「原発事故の放射能被曝の影響とはいえない」としつつも、その被害の重大さを認識している国や県が、放射能被曝による患者が増大することを想定しているのかとも思わせる医療環境を準備している。一方で被害の実態を隠す動きも色濃くあり、現に福島県小児科医会は福島県が実施している甲状腺検査のあり方を、縮小することを含め見直すよう福島県に要望を出した。理由は、甲状腺検査が福島の人人の不利益になるから、不安を与えるから、だという。検査を縮小したからといって甲状腺がんの子どもが減るわけがない。むしろ早期発見できずに自覚症状が出て初めて病院に行っても遅い。事故から6年が経過し、今から福島県ではどんどんがん患者が出てくることが想定される。検査を縮小するのではなくむしろ対象を福島県外にも広げることが必要で、そのことが早期発見につながり一人でも多くの子どもを救うことができる。また、福島の実態を調べようと思えば、事故前のデータがないため、全国の子どもを比較して調べることで福島の子どものなかに多発しているのかどうかもわかる。それをしないのも、あくまで「放射能被害はない」が前提となっていることが検査体制の拡充を阻害しているのだと感じた。

がんを宣告された人人のなかには福島を離れ、原発事故の被災者であることを隠して生きることを選んだ人もいると木幡氏もいう。ここにも原発被害者が「加害者」のようにあつかわれ肩身の狭い思いをして生きていかなければならない構図があった。そのようななかで甲状腺検査の受診率も下がっている。

甲状腺検査の拡大が急務 県外に広げる重要性

千葉氏は、「甲状腺がんと診断された子どもやその親の気持ちはどのようなものか。以前、がんではないが子どもがある病気と知らされた親が“奈落の底につき落とされた思いだった”といっていたが、その言葉がよみがえってくる。18歳だった子どもたちが6年たてば24歳になっており、成人した子どもたちがいつまでも福島にとどまっているわけではない。県外に出た福島の子どもたちがいつでもどこでも検査をうけられるような体制をつくるべきだ。また、がんの宣告を受けたとき、一人で抱え込まず、引きこもらず、人とのつながりを求めてきてほしい。とりわけ患者同士が繋がっていくことがなにより大事なことで、患者の家族にとっても大きな力となる。今は小さなかたまりだが、こういうグループがあちこちにできていけばいいと思う。検査を縮小するのではなくむしろ公的な検査体制が必要で、早期発見できれば甲状腺がんも片葉切除で済む場合もある。自覚症状が出てからよりも予後がすごくいい。福島だけでなく県外にも拡大して被害の実態を把握すべきだ」と強く訴えていた。

検討委員会の説明してきた「被曝の影響とは考えにくい」の根拠となっているのが『ロシア政府報告書』で、「チェルノブイリでは事故から4~5年後に甲状腺がんが増加した」「チェルノブイリでは事故当時5歳以下に甲状腺がんが多発した」「福島では被曝線量がチェルノブイリと比べてはるかに少ない」ことを挙げてきた。したがって福島の小児甲状腺がんの増え方はチェルノブイリとは異なるとして、“被曝の影響とは考えにくい”という根拠にしてきた。しかし、これも都合のいい解釈にすぎず誤った見解だと、ロシア研究者をはじめとする人人が指摘している。(つづく)