(2025年3月28日付掲載)

宮崎県・大日止昴小水力発電所

北海道から九州までの地方で、外から乗り込んできた大企業によってメガソーラーや大規模風力発電が建設され、住民たちが土砂災害の危険に直面したり、低周波音の健康被害を被ったりして、各地で反対運動がおこっている。そうしたなかで、地域と共生できる再生可能エネルギーとして小水力発電が注目されている。本紙は、小水力発電の開発と普及に携わってきた熊本県立大学特別教授の島谷幸宏氏にインタビューし、その経験を聞いた。島谷氏は、「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点プロジェクトリーダーを務めている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小水力発電のしくみ 地域の水を地域で使う

島谷幸宏氏

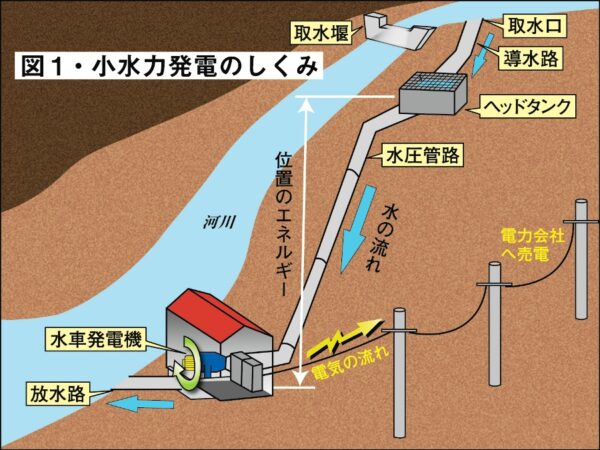

私はこの15年間、地域が主体となった小水力発電の開発に携わってきた。小水力発電とは何かというと、天から雨が降ってきて、それが川になり海に至る過程で、川から水を取水して導水し、落差を発生させて発電し、その水は川に環流するというものだ。太陽エネルギーによって水がどんどん蒸発して水蒸気になり、天に水が戻り、また雨が降ってきてそれを使うわけだから、永遠に使えるエネルギーである。

ただ、流量が減少する区間があり、そこには魚などの生物が棲息しているので、なるべく影響を与えないように発電することが肝になってくる。天の恵みである水のつながりの中の一部を、やさしく使わせてもらうということが重要だ。

しくみをもう少し詳しくいうと、川や農業用水路から取水し、ヘッドタンクに水を集め、そこで枝や葉などのゴミを取り除くとともに、高さを設定する。そして管路で水を流し、落差による水の力で水車を回して発電する【図1参照】。水力発電システムは、水のエネルギーを回転エネルギーに変換し、それで発電機を回転させることで発電するのが基本原理だ。

古事記に「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」という歌がある。スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治してクシナダヒメをめとるときに歌った歌とされるが、これは大水害を治めて、田んぼに稲の実る豊かな国造りをしようという意味だと解されている。日本人がコメを主食に選択したときから、水を管理する長い歴史があり、そのなかで水利権など権利の調整がおこなわれてきた。

私たちは、水という地域のエネルギーをその地域で使うという考え方から、小水力発電の開発と普及をおこなってきた。地域の水というのは、以上のような共同利用の歴史がある。地域の水は災害時には怖い思いもするが、昔から親しみのあるもので、恵みをくれるものだ。小水力発電の導入に当たっては、水がエネルギーになる驚きや喜びがあるし、取水から発電、利用までをみんなで考える過程がある。

ポイントは、一人でできない、手がかかる、水利権などいろいろな権利を調整しないといけない――など一連の面倒くささがあることで、それが逆に地域の主体性を形成する契機になり、地域が元気になる。つまり、小水力発電は地域づくりにつながるということに着目してやってきた。

九州大学にいた2013年10月、私は九大発のベンチャー企業「リバー・ヴィレッジ」を立ち上げた。リバー・ヴィレッジには現在、10人の若手スタッフがおり、社長は女性で40代。あとは20~30代だ。私の研究室出身の者もいるし、他の大学出身者もいる。

「未来のため、家庭のため、子どものために私たちは働きます」をモットーとし、「水を地域で活用すること、その恵みを未来に残すことを私たちのミッションとし、動き出しています」とHPで自己紹介している。過疎や高齢化に悩む中山間地を豊かにするために、地域固有の資源である「水」を生かした小水力発電にチャレンジする地域住民を支援するとりくみをおこなっている。

宮崎・大日止昴発電所 売電収入は地域に還元

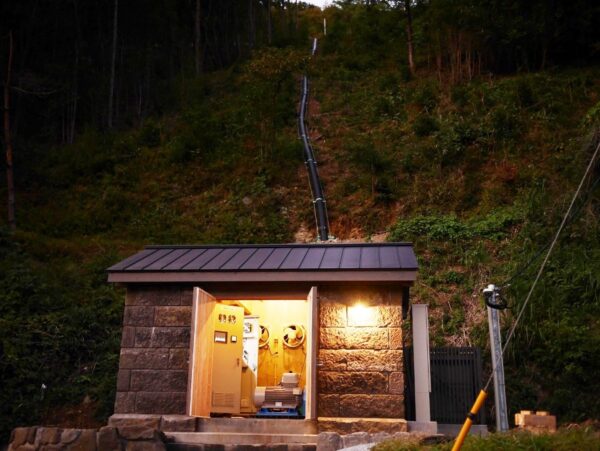

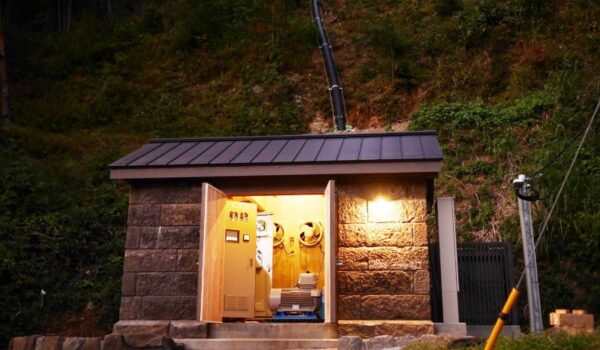

大日止昴小水力発電所の建屋(宮崎県日之影町)

リバー・ヴィレッジとして最初にとりくんだのが、宮崎県日之影町大人(おおひと)地区の「大日止昴(すばる)小水力発電所」だった。日之影町は宮崎県北部の山間地域に位置する、急峻な渓谷の町だ。町の人口は約3200人で、高齢化率が約46%と高く、農業の後継者不足や集落行事の担い手不足に直面していた。

この地域の土地はほとんどが台地上にあり、川は深い渓谷となっているため、河川から水を引くのが困難で、山中の水源から水を引くために山腹用水路がつくられていた。大人地区に水を運ぶ山腹用水路は山を一つこえた渓流から取水されており、急峻な山腹を10㌔ほどぬって棚田に水を供給していた。この用水路を長年維持・管理してきたのが大人用水組合で、大人集落の農家53戸が参加している。

リバー・ヴィレッジは2013年秋、53戸の用水組合員に小水力発電の可能性調査を提案する集落会議を持った。ところが組合員の反応は重たいもので、「なぜ自分たちが発電事業をやる必要があるのか」という意見が出た。そこで、小水力発電のしくみ、水が減ったり汚れたりすることはないこと、どんなメリットがあるのか、などを学ぶ勉強会を始めた。集落会議ではまた、地域の課題や悩み、農業での困りごと、未来への思いを語り合い、意見をぶつけあった。

集落の成り立ちと用水路開削の歴史をたどる作業もおこなった。そのなかで、現在の組合員の祖父世代の名前が記載された「大人用水路開削計画書(明治22年)」が発見され、約5億円近い借金を背負いながら将来のことを考えて水田のための水路開削を決意した先人たちの思いが共有された。そこから「私たちの代でもなにかを変えなければならん」「ならばどうするか」と変化していった。

調査と事業性評価で「事業性あり」と出た時点で、①稲作優先、②個人に負債が発生しないよう法人化、③全員一致でのみ進める――という三つの組合内ルールを全員一致で決め、用水組合を母体とした「大人発電農業協同組合」(53人)という新法人を立ち上げた。そして1人が4000円ずつ出資して20万円あまりを集めたうえ、さらに銀行から約1億円を借りて出発した。約1億円借りたというと驚かれるが、小水力の場合は安定的に長期に発電するということで無担保ローンで貸してもらった。FIT(再エネ固定価格買取制度)に申請し、FIT認定を受けている。

その間、合意形成のための集落会議は4年間で50回近くも持たれた。利益を優先する企業ではできないことだ。

小水力発電建設のため約50回も重ねられた集落会議(宮崎県日之影町)

こうして2017年11月、落差85㍍、出力49・9㌔㍗、建設費約9500万円をかけた大日止昴小水力発電所が完成した。稲作を優先し、灌漑期は出力を制御し、非灌漑期にはフル稼働することも決められている。

出力50㌔㍗以上だと、系統連携するのに九州電力の許可が出ない、あるいは多額の費用負担が求められる。だから50㌔㍗未満で発電するモデルをつくってきた。それで安定的に発電できる。

完成した昴発電所は、地域の景観に溶け込むような趣ある石蔵の建屋になった。100年前に先人の手で掘られた農業用水路を流れる水が、新しい小水力発電所を通して100年後の未来まで活用されることを願って、昔からこの地域の米蔵などに使われてきた溶結凝灰岩(阿蘇山噴火の影響でできたもの)の石を新たに組み直したものだ。

また、発電所のヘッドタンクには、リバー・ヴィレッジと九大が一緒に開発した除塵システムを導入した。これは超低コストでありながら、人力での除塵作業が最小限というもので、高齢化した地域に大変好評だ。

発電所はその後も順調に稼働し、発電した電気は九州電力に売電して、年間1300万円の売電収入を上げている。そこから借入金の返済や維持管理費を差し引いても収益が250万円程度は残る。4年だと1000万円だ。

大人発電農協はそこから、地域に古くから伝わる伝統芸能「大人歌舞伎」と「大人夜神楽」を後世に伝えていくための支援や、農業用水路など農業施設や公民館の維持・管理に支出している。

収益の使途を毎年全員で話し合い、意志決定するという、自立した集落運営の循環が生まれている。小水力発電は、地域に希望と活力と自信と、電気と少しの経済循環を生み出している。

佐賀・松隈発電所 高齢者が元気になる取組み

松隈小水力発電所の外観(佐賀県吉野ヶ里町)

松隈小水力発電所の発電機

リバー・ヴィレッジは、佐賀県の東部に位置する吉野ヶ里町の松隈地区で、松隈小水力発電所を建設するとりくみにもかかわった。

松隈地区は世帯数40戸、100人余りが生活する集落で、高齢化率42%。耕作放棄地も目立ち、農地や用水路の維持・管理にも課題を抱えていた。ここでも小水力発電についての住民同意がスムーズにいったわけではないが、元町長で地域づくりに邁進していた男性がリーダーシップをとってまとめてくれた。

そして、集落40世帯の全住民が「松隈地域づくり株式会社」を設立した。吉野ヶ里町は町に近いので、農家もいるし非農家もいる。農業振興目的の融資ということで、40世帯のうち農家20戸は1戸当たり5000円を、非農家は4000円を出資し、これで資本金は18万円。あとは日本政策金融公庫から無担保融資を受けるなどして、小水力の建設費6000万円を捻出した。また、小水力発電の「佐賀モデル」ということで、佐賀県が調査費を補助している。

松隈小水力発電は、筑後川の支流の一つ・田手川から伸びる灌漑用水路の水を利用しており、落差21・9㍍、出力30㌔㍗。大きな発電所をつくると建設費などコストもかかるし、思い通りに発電できなかったりするが、リバー・ヴィレッジは比較的小さくつくって、1年中同じ出力が出せるようなモデルをつくっている。発電所の建物も白いコンテナ型で、3㍍四方程度の小さい設備だ。これもコンパクトな汎用モデルで、地元企業がつくってトラックで運び込んでいる。

松隈小水力発電所の取水口と水門

松隈小水力発電所に水を送る取水口の見学

また、水を集めるヘッドタンクは、落ち葉や枝などのゴミが一定量たまると自動的に川に流す除塵システムを導入している。また、従来の小水力では取水口付近にたまりやすい土砂は住民がその都度スコップでかき出していたが、取り付けられた水門を開閉して土砂を水の勢いで流すしくみにした。私たち河川工学の専門家とリバー・ヴィレッジの協力でできたもので、メンテナンスが楽だと地元に喜ばれている。

発電所は2020年11月から稼働を開始したが、売電収入は年間800万円を達成し、2年半で売電収入の総額は約1900万円になった。松隈地域づくり株式会社の利益は、借入金の返済や税金などを差し引いて年間90万円。加えて松隈地区には水利権・用水路使用量の100万円も入るため、合計すると190万円が地域に入る。

さらに最初の10年で一部の借入金の返済が終わると、これまで190万円だった収益が約300万円に増え、20年間で約5000万円の純利益が得られることになる。だからここは、ひっきりなしに見学者が来ている。

松隈地域づくり株式会社は、得た収益の個人配当はせず、地域の課題解決にすべて使うと決めている。まず、地域の草刈りの日当3000円を、倍の7000円に引き上げた。高齢者の草刈りはたいへんだ。そして、杖をついて出てくる高齢者にも7000円を支払うと決めた。草むしりを見ているだけでもいいから、元気な姿を見せてくれればそれでいいということで。それが高齢者の孤立化対策にもなり、高齢者が健康になる。また、町営のデマンドタクシーを利用する独居の高齢者には、年間3万円余の補助を始めている。

小水力の収益は年間で何百万円という額だが、紐の付いていない自由に使えるお金だ。地域にお金があると福祉に使える。高齢者を外に連れ出して健康を維持させようと、いろんな工夫をしているようだ。

合意形成経て飛躍 主体形成・町づくりへ

私がなぜ小水力発電にこだわるのかというと、原点は福岡県朝倉市にある。九州は豪雨災害が多いが、朝倉市も2012年7月、北部九州豪雨の被災地となった。そこで私たちは小水力発電の導入を地域の人たちと一緒にとりくみ始めた。最初に地元の男性が小さな水車小屋を作って手作り水車で発電を始めた。水車や発電機は本当に小さいものだったが、のべ100人以上が視察に来て、その中にはアフガニスタンで活躍した中村哲さんもいた。地元の男性も、「これだったら他の過疎地域でもできると思ってもらえる。勇気を持ってもらえる」といっていた。

このとき非常に印象的だった言葉は、小水力発電のポテンシャルは発電力に比例しないということだった。小さな発電所でも地域に大きな力を与えることができる。エネルギーがたくさんあるとか、発電力が大きいということが、かならずしもその地域にとってプラスになるとは限らない。物理的なポテンシャルと、それを活用する社会的なポテンシャルが一致したときに初めて、地域のなかで小水力が役立っていくのだ。

私たちはそのとき朝倉で、小水力のポテンシャル調査を実施した。学生たちが地域の人と一緒に、農業用水路など31カ所を調査した。そのうち10㌔㍗以上の発電の可能性がある場所は3カ所しかなかった。ほとんどの場所が1㌔㍗未満であり、多くの集落で小水力発電をあきらめないといけないという事態が生じた。

しかし一方で、地域の社会的なポテンシャルは大きくて、川筋でライトアップをやってみたい、精米器や獣害電柵に使いたい、街灯をつけたいなどの意見がいろいろ出た。そのときから私は、もっと小さな小水力発電をいろんなところで導入できたらなという夢をずっと持ってきた。

朝倉では、小水力発電の導入の過程で地域住民の主体力が高まっていった。2012年10月、最初に小水力発電導入可能性調査をやったときには見ているだけだったが、その後、フィールドワークに参加して川に入って流量を測るころから徐々に主体が形成され、ある人が手作り水車の製作を始め、他の人も一緒に作るようになった。次には手作り水車のお披露目会を開き、シンポジウムや小学校への出前講座をやったりしていった。

ポイントは行動が変化していることで、見ているだけ→自分で作ってみる→人を集める→人に教える→地域ビジョンを描く、というふうに主体力がどんどん上がっていった。私は小さなものでも非常に大きな力があると感じた。

それがまた、災害を乗り越える力にもなっていく。各地で災害復興が縦割りでバラバラにやられるなか、復興がまちづくりにつながらない場合が多い。しかし朝倉の場合、主体の形成と持続的なまちづくりにつながっていった。

外から大企業が来て小水力をつくらせてくださいといい、つくって、少しお金を落とすというのでは、地域の主体力は形成されない。地域の合意形成は難しいわけだが、地域の水は昔、ご先祖様が開発してからずっと地域のものであり、それをみんなで使うという意志決定を地域全体でするということは、新たなところに一歩踏み出すステップが必要で、合意形成という面倒くささを通じてそれをクリアすることができるわけだ。その過程で、地域をもう一回見つめ直し、新たなリスクも負いながらチャレンジしていくということが、地域づくりにとってとても重要だと思う。お金だけでは地域問題は解決できない。

さらに小さな小水力を ジェット水車の誕生

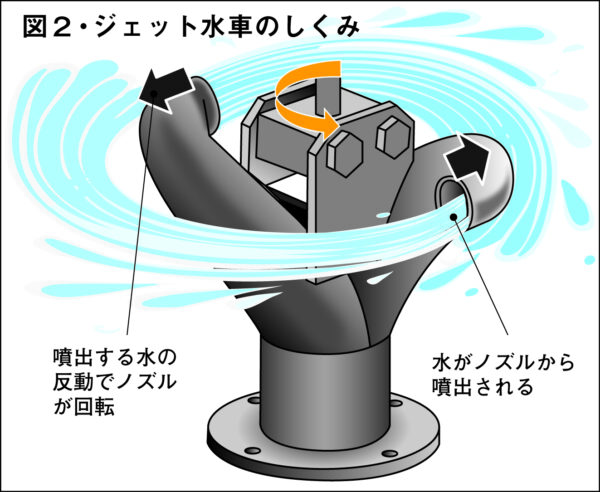

そして、「うちは水はあるけど、発電はできない」という悩みを解決しようとして誕生したのが、出力100㍗ぐらいのマイクロ小水力、ジェット水車だ。私と当時、研究員だった佐藤君が発明し開発して、特許を持っている。「ジェットピアーズ」のHPを見てもらいたい。

ジェット水車とは何か?【図2参照】 本体は片手で持てるほどの非常にコンパクトなもので、下から水を入れ、ノズルから水を噴出させて、その反動を利用して水の噴出方向とは反対方向にノズル自体をクルクルと回転させて発電する。出た水はそのまま下の用水路に落ちていく。地域の農業用水路などを生かして、その上に簡単に設置できる。

ジェット水車の本体は3Dプリンターでつくっている。軽いし、安いし、自分でいじれる。小さな小水力なのでFITで売電はできない。売電できないから、充電器に電気をため、その電気を何に使うかをみんなで論議している。いろいろアイディアを出すのがおもしろいという。

新潟県の佐渡島では、歌見田(うたみだ)という棚田の地域づくりにとりくんでいるグループがジェット水車のとりくみをしている。昨年5月に勉強会をし、6月に簡単な道具で流量調査をして、試行錯誤しながらみんなで協力して落差4・8㍍、最大出力50㍗の小水力発電を設置した。12月のお披露目会では、ジェット水車で発電した電気を蓄電池にため、ゆでたまごメーカー(350㍗)を動かして、ゆで卵パーティーをした。佐渡島にいる若い人たちが地域の人たちと一緒にとりくみ、そこで交流が生まれ、元気をもらっている。今後、メイン圃場のそばに小水力発電を設置することを考えているそうだ。

小水力をやるときには若い人たちと地域の人たちの手を借りないとできないので、ちょっと現代的なものと過去からの歴史とをミックスさせて、地域づくりをやっていくためのツールとして、私はジェット水車を活用している。

小水力のポテンシャルを調べてみると、用水路のほとんどの場所が1㌔未満で、100㍗ぐらいのところが多い。しかし、100㍗といっても、不安定な太陽光発電や風力発電と違って、小水力発電の場合は1日24時間発電するので、同じ出力でも太陽光の6倍、風力の8倍発電するといわれている。これは常時電力を使う通信機器などにとっては、蓄電池が小さくてすむという大きなメリットになる。

マイクロ小水力の場合、自家発電・自家消費だ。発電電圧を30ボルト以下に抑えると、電気事業法の電気工作物に該当しないため、比較的自由にその電気を使うことができる。小さいことのメリットがあるわけだ。

だから地域のアイディアで、さまざまな使い方の可能性が生まれる。充電したらもっと使いでがある。スターリンクという衛星を用いた通信システムは、100㍗のジェット水車に小さな蓄電池を組み合わせれば十分利用できるので、山の中に小水力発電で衛星通信網をつくれば、災害のときにインターネット接続が可能になる。それを今年は試そうと思っている。今いろんなものが省電力になっており、ライトもLEDになっているから、照明に活用することも可能だ。

小水力発電のポテンシャルはすごく大きい。たとえば砂防堰堤(砂防ダム)で堰堤落差を利用したり、導水路を利用したりして小水力発電をやることができるが、現状ではほとんどやっていない。それ以外にも湧水や農業用水路があるし、ジェット水車だと無限に設置できる。農業の振興とあわせて大きな可能性があると思う。

再生可能エネルギーといっても、大規模な風力発電やメガソーラーは大企業が出てきて、地方が収奪されるだけだ。一方、小水力発電は地方が元気になるし、そうした地域は災害にあっても復興が早い。

日本には小水力発電のポテンシャルはものすごくたくさんあるし、どの地域にもある。それを拾えるようなとりくみをもっとやっていきたい。後継者を育て、次世代のためにもっと広げていきたい。