(2025年1月31日付掲載)

地表を埋め尽くすJRE山都高森太陽光発電所のメガソーラー(熊本県上益城郡山都町)

全国各地でメガソーラーや大規模風力発電の建設によって、土砂災害の発生や低周波音の健康被害が現実的なものとなり、地域住民が反対の声をあげ、再エネ規制条例を制定する自治体が増えている。そうしたなか日本弁護士連合会は1月29日、シンポジウム「メガソーラー及び大規模風力による開発問題への法律・条例による対応について」を、東京の会場とオンラインのハイブリッド方式で開催し、以上の問題に現時点の法律でいかなる対応が可能か、法律が無理ならどのような条例の制定が必要かの論議を深めた。

シンポジウムでは、はじめに東京科学大学環境・社会理工学院教授の村山武彦氏が基調講演をおこない、続いて熊本県立大学特別教授・島谷幸宏氏が「宇久島メガソーラーの環境・災害への影響」を、新潟市環境部環境政策課長・小泉英康氏が「新潟県における太陽光発電及び陸上風力発電に係るゾーニングについて」を、秋田県の風力だめーじサポートの会が「風力発電の騒音・低周波音による被害の状況について」を、弁護士で日弁連公害対策・環境保全委員会委員・小島智史氏が「再エネ事業に関する林地開発許可・保安林解除の全国の状況、及び再エネ開発規制に関する最近の法改正と課題について」を報告した。その内容を2回に分けて紹介する。

■宇久島メガソーラーの環境・災害への影響

熊本県立大学特別教授 島谷 幸宏

熊本県の球磨川で2020年7月に大水害があり、その後、熊本県が「緑の流域治水」という方法を採用した。私はそれを研究面からバックアップするために熊本県立大学に赴任した。

熊本県の球磨川で2020年7月に大水害があり、その後、熊本県が「緑の流域治水」という方法を採用した。私はそれを研究面からバックアップするために熊本県立大学に赴任した。

昨年、宇久島のメガソーラー計画の視察に行った。流域治水は流域全体で治水をするということで、それぞれの場所から出てくる洪水の量を減らしていくことを研究している。その一つの重要な研究対象がメガソーラーだ。メガソーラーは非常に広い範囲を太陽光パネルで覆ってしまい、かつそれをつくるときに林地を開発してしまうので洪水流量が増えるといわれている。

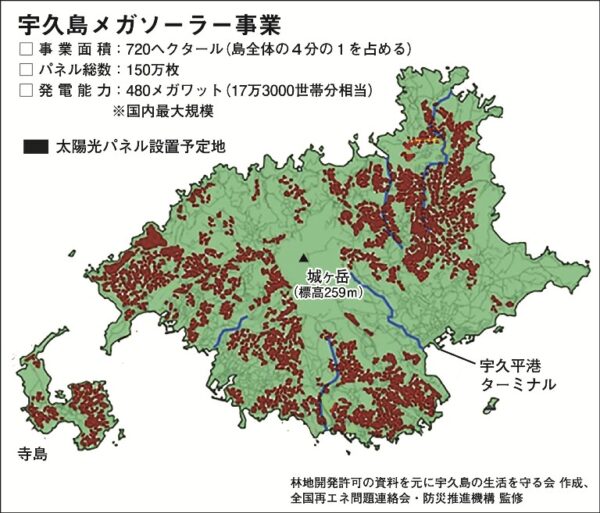

宇久島は長崎県の五島列島の最北部にある。この宇久島のメガソーラー事業は、開発面積が720㌶、島の4分の1の広大な土地に太陽光パネルを設置すると聞き、たいへん驚いて現場を見に行った。視察後、環境への影響が非常に大きくなる可能性があるので、長崎県知事と佐世保市長に提言をした。その後、事業者にどういうふうにして影響を低減するのか提言し、検討を始めている。

宇久島は、面積が24・93平方㌔㍍で、海岸線の長さは約38㌔㍍。人口は1766人の島で、町村合併によって現在、佐世保市の一部になっている。島のかなりの部分が太陽光パネルに覆われてしまう。一番山の上の部分は国立公園になっているので開発はおこなわれないが、それより下の部分が全島にわたって開発されてしまう。

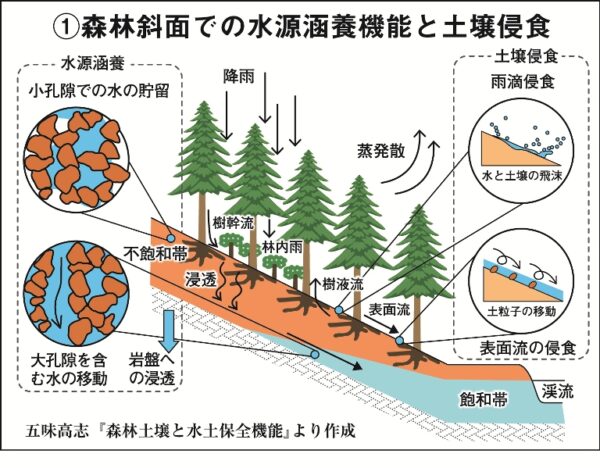

はじめに林地での水循環の原理を示したい【図①参照】。

林地では、雨が降ったときに、その一部は葉っぱに水がついたりしながら蒸発散で空中に抜けていく。雨が降らない平常時も、木々は土から水を吸い上げて、蒸発散で出ていくわけだ。森林は降った雨を地上に戻す作用をしており、それによって気候が非常にマイルドになる効果がある。

一方、大雨のときには樹林の中を、林内雨といって雨が通過して下に落ちていくという現象が発生する。それと同時に、木の幹を伝って地面に落ちていく現象も発生する。世界の森林学専門家の研究成果によると、こうした大雨のときにも10~20%の蒸発散が起きているといわれている。だから木を伐ってしまうだけで、地上に落ちてくる雨は10~20%増えることになる。

一方、木の下に下草があると、ほとんどの林内雨はそのまま地下に浸透していくという現象が起こる。ところがこの下草がないと、地上に雨水が当たり、雨滴で土壌を浸食したり、土の表面を直接雨水が流れるということが起こる。下草がある状況では、ほとんどの雨水が一回地面の中に潜り、地下水となって、地下水を押し出す形で洪水が発生するというのが今いわれている原理だ。だから、洪水の初期の水というのは、地下に溜まった古い水が押し出されてくるわけだ。

森林について「間伐をすることが重要」とよくいわれる。それは、林内に光が当たらないと下草が生えなくなって裸地の状態になる。そうすると洪水流出が増えたり、土砂流出が増えたりする。シカ害、獣害も裸地になる原因だ。健全な森林というのは、上層部に高い樹木があって、下層に下草や背の低い樹木があるものだ。

豪雨による土砂災害の危険増幅

太陽光パネルを設置するとき、土地を平らにするために、重機が入り、下草を刈ったり土を固めたりする。そのことによってこれまでのべた水循環が大きく変化する。それが環境への大きな影響につながっていく。

まず、気象の変化に関する懸念がある。樹林地あるいは植生が豊かなところでは、日常的に植物が大気に水を送っており、安定したマイルドな気候になる。ところが宇久島に太陽光パネルを設置すると、樹木などの伐採によって蒸発散量が減少するとともに、太陽光パネルは非常に表面温度が高くなるため、島内の気温が上昇する。それによって上昇気流が発生し、海から湿った風が吹き込んで、豪雨が増える可能性がある。また、気温の上昇にともない、風も強くなる可能性がある。

都市部でヒートアイランド現象が問題になっているが、宇久島でそれと同じことが起こる可能性がある。ヒートアイランド現象の研究では、短時間降雨量が25~30%増加する例があるが、島内でも同様の現象が起こることが懸念される。ただ、この予測は非常に難しく、対策も難しい。

もう一つは、洪水流出量と土砂流出量の増大だ。

太陽光パネルが置かれた場所は一切雨水が浸透しないので、「不浸透面積」となる。不浸透面積が増大することによって洪水流量が増加することが知られている。都市化すると同じ雨が降っても農村部と比べて洪水流量が2~3倍になるといわれているが、島の25%が開発されることで都市化と同様の現象が発生すると予測される。

不浸透面積が拡大し、周辺の開発される土地が重機などで固められると、洪水流出率が変化し、豪雨時の洪水流量が増加する。小規模洪水の頻度が上がり、大規模洪水の規模も大きくなる。

そして、洪水流量の増加にともない、川が濁ると、土砂流出量の増加が心配される。これは沿岸域にまで影響を及ぼし、生態系や漁業に悪影響を与える可能性がある。一般的に、洪水流出量が増えると、相乗的に土砂流出量も増えると想定される。

林地開発にかかわって、国土交通省が特定都市河川浸水被害対策法にもとづき、土地利用の形態別に流出係数を示している。宅地とか道路は流出係数が0・9で、降った雨がほぼそのまま出てくることになる。一方、ローラーなど建設機械を用いて締め固められた土地の場合、流出係数は0・5だ。さらに山地では0・3、林地など締め固められていない場所は0・2となっている。場所によって違いはあるが、この数値は全国的に用いられている。つまり、締め固めているところは、締め固めていないところと比べて2・5倍も水が出てくることになる。

開発したときにその場所を締め固めるのか締め固めないのか、太陽光パネルの設置面積をどれぐらいにするかで、洪水流出量は大きく変わることがわかる。

次に、地下水涵養量の減少だ。通常、林地ではほとんどの雨水が地下に入るが、ソーラーパネルで地面が覆われ、重機による土壌の締め固めがおこなわれると、浸透能力が低下することによって地下水涵養量は大幅に減少すると想定される。その結果、地下水位が低下し、湧き水が減少し、井戸水の確保に影響が出る可能性がある。宇久島の人々はほとんど井戸水で暮らしている。

森林には年間1200㍉㍍の地下水涵養量があると考えられているが、建造物で覆われた場所では雨水が地下にまったく入らなくなるので、年間1200㍉㍍減少する。踏み固められた草地では、年間数百㍉㍍の地下水涵養量が減少する。

さらに、沿岸生態系への影響だ。沿岸域は山から出てくる水が下から湧き出しており、そこが非常にいい漁場になっているが、湧き水や河川水の減少によって、沿岸域の水温が上がったり、栄養塩の供給が減少し、産卵場や稚魚の成育場の喪失が起こるからだ。また、土砂流出が増加すると、藻類の生育場や魚類の生息地を埋没させる可能性がある。陸域を見ると、宇久島には立派な照葉樹林、草地、湿地などの生態系が存在しているが、直接改変でかなり影響が出るし、湧き水が出る湿地に対する影響が懸念される。

ソーラーパネル設置のためにおこなわれている森林伐採の現場(宇久島)

対応策を事業者に提言

以上のようにメガソーラー開発は環境に大きな影響を与え、災害を誘発する懸念がある。そこで私は、基礎的な情報を収集する必要性とともに、次のような対応策を事業者・九電工に提言している。

①気象変化の緩和。太陽光パネルを導入すると高熱になるので、この対策は非常に難しい。その周囲の樹木の保全、在来植生の緑化、グリーンインフラの導入など。

②水循環の保全。浸透能力の確保、湿地の保全と強化、浸透型調整池の設置。今、調整池をつくっているところはほとんど浸透させないものだ。浸透させないと海に水が出ていくだけで、地下水の減少は止まらない。調整池をつくるなら浸透型が必要だ。

③開発面積の最少化。計画が一回決まってしまえば、これをやることは難しい。

④沿岸域生態系の保全。水環境の健全化が一番重要なポイントになる。今やっているのは、洪水流出量や土砂流出量が増えるのを前提に、川を広くしたり調整池を大きくしたりして下流に水をもっていく方策がほとんどだ。環境影響を最少化するためには、洪水を発生させないようにすることが重要だ。

⑤陸域生態系の保全。重要種の分布調査と影響調査、保全・代償措置の実施。

⑥景観対応。景観予測と保全策の検討。

⑦研究者との連携。専門家チームと連携しながら、科学的で持続可能な対策の立案とモニタリングが重要だ。

メガソーラー対策をこれまで本格的にやった事例は、日本にはほとんどない。宇久島の住民の方々に影響が出ないよう私たちも努力したい。

秋田市の沿岸に林立する風車。手前には住宅地が見える(秋田県)

■風力発電による騒音・低周波音の被害の現状について

秋田県 風力だめーじサポートの会

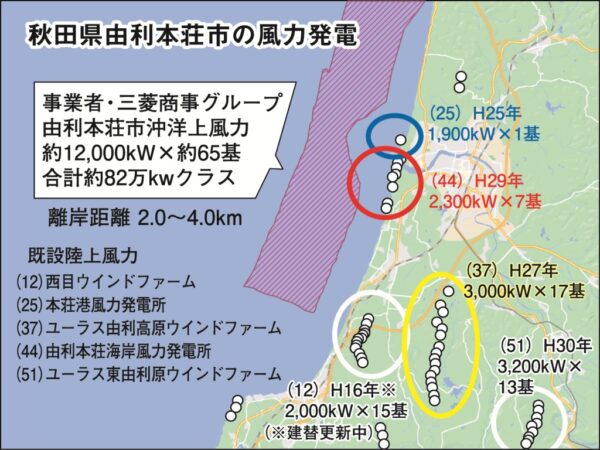

由利本荘市周辺は、秋田県内でも多くの風力発電が稼働している地域であり、陸上にはすでに53基が稼働している。洋上には離岸距離2~4㌔㍍のところに、約1万2000~1万3000㌔㍗の風車65基が計画されており、2030年に稼働する予定だ。

風力発電が民家の近くで稼働し始めてから、頭痛、めまい、耳鳴り、不眠、動悸などの体調不良を訴える人が出るようになった。2022年9月6日、由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会とAKITAあきた風力発電に反対する県民の会が秋田県庁で記者会見を開き、地域住民に健康被害が出ているとして、発電事業者に夜間の運転停止を訴えた。このとき健康被害を訴えている住民は、由利本荘市17人、にかほ市4人(いずれも仮名)だった。

低周波音で夜も眠れず 田中和夫氏

私の場合は、風車の近くを通ってもなにも感じない。心臓がドキドキすることもない。自宅で、とくに寝ているときには強く感じる。

私の家は、三方向を2000㌔㍗級の風車に囲まれており、その真ん中に家がある。西に1基、南東に7基建ち、2019年秋頃に北東方向に風車が2基建ったが、その後からなにか音が聞こえるなと思い始めた。

ある日、夜寝ていたら急に心臓がドキドキして、血液が頭にドクドク流れるような経験をした。それから風車が気になるようになった。だんだんわかってきたのは、それが鼓膜で聞きとる騒音ではなく、振動で伝わっている低周波音だということだ。骨伝導といわれるものだ。

それがわかったのは、市役所に相談に行ったとき、職員から「耳栓を試してほしい」といわれ、やってみたのがきっかけだった。それは普通の耳栓ではなく、音を完璧にシャットアウトするものだった。やってみると、回りの音が聞こえない状態なのに、ただ風車のグウングウンという音が聞こえる、というか感じる。これは低周波音に間違いないと思った。鼓膜から聞こえるのでなく、振動が内耳から脳に伝わっているのだ。

風車が回って風が強いときには、眠りについて1時間や1時間半ぐらいで目が覚め、気になって寝られない。寝ても少ししか寝られない。心臓の痛みはだんだんひどくなっている感じがする。冬は風の強い日が多く、それも2、3日風のひどい日が続くと体調悪化がだんだんひどくなっていく。今年の冬には、朝起きると身体が痙攣しているような感じのときもあった。低周波音を感じて身体が反応しているのかなと思う。腸の具合も悪くなっている。和歌山県の医師に聞くと、(低周波音が)自律神経に悪影響を及ぼして心臓や腸の症状が出ているのだろうといっていた。

4、5年前から市役所に相談にいっており、事業者に「夜間だけでも止めてほしい」とお願いしてくれといってきた。事業者にも説明してきたが、なかなか信用してもらえない状態が続いている。

それで私は、体調の異常を毎日記録につけるようになった。3事業者から年間の稼働状況を教えてもらい、それを私の症状と突き合わせてみると、強い風が多く風車がフル稼働している冬場に体調異常を起こす日が集中しており、風車があまり稼働していない夏は症状があまり出ないことがわかった。昨年1月、3事業者と市役所に来てもらって、その資料を渡し、「間違いなく私の症状は風車の稼働状況と合致しているので、夜間だけでも稼働を停止してくれ」とお願いした。

環境省が出している低周波音の「参照値」(心身に係る苦情に関する参照値、2004年)は、「100ヘルツ以下の低周波音は聞こえにくい、10ヘルツ以下の音は聞こえないから、いずれも生理的な影響は考えられない」という考え方を前提につくられたものだが、私の場合は参照値より低いところで感じて具合が悪くなっている。低周波音を除外しているが、私たちは低周波音で苦しんでいる。

また、事後調査を義務づけてほしい。低周波音がどこまで届くかというのは、稼働してみないとわからない。今は、市役所から「事後調査をやりなさい」と勧告があればやるが、なければなにもしなくていいとなっている。その事後調査のやり方も、3日間、騒音や低周波音を測定し、その平均値を出して、「指針値とわずかな差しかないのでなんともない」となってしまう制度になっている。風車がフル回転しているときに出ている低周波が私にとって問題なので、風車の回転が速いときと遅いときの平均値を出されてもなんの意味もない。また、今の環境アセスの制度では、アセス文書の縦覧は1カ月だけでよいとなっているが、事後調査についてはいつでも見たいときに見られるようにしてほしい。

もっと低周波音研究を 浅川浩氏

私は耳が悪い。左耳は突発性難聴で聞こえないし、右耳も老人性難聴で聞こえにくく、補聴器をつけている。しかし、職場にいても低周波音はよく聞こえる。職場は海から2㌔ぐらいだが、低周波音は周波数が長いので遠くまで届く。しかし、風車のそばで出ている、20ヘルツから上あたりの聞こえる低周波音は、たぶん聞こえていないと思う。それより低いところの音が離れたところで聞こえている。

なぜそれが低周波音とわかるかというと、私が朝から「うるさい」と騒いでいるのに、私の家内にはまったく聞こえていないからだ。夜、音がきついときは早朝五時か六時に目が覚める。横になっているときの方が音はうるさく感じる。パッと目覚めたとき、よく自分はこれまで寝ていたなと思うほどの音が耳元でしている。私の家の前は交通量が多い道路なので、騒音をシャットアウトする家の構造になっている。ただ、他の音はしないのに低周波音は家の中で響いている。

環境省は2017年の「風力発電施設から出る騒音の対応について」で、「20ヘルツ以下の超低周波音については、健康影響との明らかな関連を示す知見は確認されなかった」といって、超低周波音は検討しないと宣言している。われわれはそれで困っているのに。環境省は、騒音は聞こえる音に限定するといっているが、しかし聞こえる音についてもあまり検討していない。環境省内では風力発電という言葉が禁句になっているような感じがする。低周波音を研究していた日本騒音制御工学会も、最近では風車のことを話題にしなくなっている。それは政府が前のめりに再エネを進めているので、政治的に邪魔するわけにいかないといわなくなっているのか、忖度しているのかわからない。でも、研究してくれないと、迷惑を被っている者は浮かばれない。

このままでは公害の街に 大友良子氏

家族で生活していても、低周波音が聞こえる人と聞こえない人がいる。ここに問題があって、いろんなところで訴えても「気のせいだ」「高齢だから」といわれがちだ。

由利本荘の人たちの経験からは、風車が稼働して3~5年で健康被害が顕著にあらわれるということがいえると思う。住民からは最近、「急に音がうるさくなった」「眠れない」とよく聞くようになった。今後、陸上だけでなく洋上にもたくさん風車が建てば、由利本荘は低周波音による公害の街になるかもしれない。

低周波音を感じている人は声をあげてほしいし、その人たちをサポートしたい。そういう意味で風力だめーじサポートの会をつくった。多くの方々に理解してもらって、風力発電を規制する条例の制定に結びつくような運動になってほしいと思う。