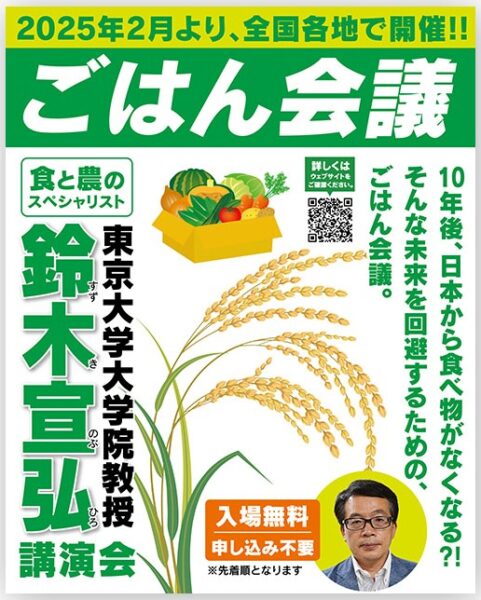

れいわ新選組(山本太郎代表)は、2月から「ごはん会議」と称して、東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏(農業経済学)を講師に全国各地で講演会を開催することを発表した。食料の生産や供給の危機が取り沙汰されるなか、全国の地方が抱える問題点を広く共有し、現状を打破する政策に高めていくことが求められている。

れいわ新選組(山本太郎代表)は、2月から「ごはん会議」と称して、東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘氏(農業経済学)を講師に全国各地で講演会を開催することを発表した。食料の生産や供給の危機が取り沙汰されるなか、全国の地方が抱える問題点を広く共有し、現状を打破する政策に高めていくことが求められている。

鈴木氏は、1958年三重県に生まれ、東京大学農学部を卒業後、農水省に15年間勤務。政府の政策審議会委員などを経て、2006年から東京大学大学院農学生命科学研究科教授。現在は「食料安全保障推進財団」理事長を兼務している。

れいわ新選組が「10年後、日本から食べ物がなくなる そんな未来を回避するための、ごはん会議」と銘打って企画する講演会では、鈴木氏が現在の食と農をめぐる問題点と解決策をわかりやすく参加者に提起する。2~5月まで全国各地を巡回する予定で、いずれの会場も入場無料。事前申し込みも不要だが、会場収容人数もあるため先着順。

「ごはん会議」実施にあたり、れいわ新選組は、鈴木氏から寄せられた以下のコメントをホームページに掲載して広く参加を呼びかけている。

〇 〇

私たちに残された時間は多くない。日本の食料自給率は、種や肥料の自給率の低さも考慮すると38%どころか最悪10%あるかないか。海外からの物流が停止したら世界で最も餓死者が出るのが日本との試算もある。国際情勢は、お金を出せばいつでも食料が輸入できる時代の終わりを告げている。

かたや、日本の農家の平均年齢は68・7歳。あと10年で日本の農業・農村の多くが崩壊しかねない。しかも農家は生産コスト高による赤字に苦しみ、廃業が加速している。これでは不測の事態に子どもたちの命は守れない。私たちに残された時間は多くない。

25年ぶりに農政の「憲法」たる基本法が改定されたが、食料自給率向上に向けた支援策を打ち出すどころか、農業・農村の疲弊はやむを得ないとして、一部の企業が輸出やスマート農業で儲かればよい方向性を打ち出した。しかも、支援はしないが、有事には、農家を罰則で脅して強制増産させる「有事立法」を制定し、これで大丈夫だと言っている。そんなことができるわけもないし、していいわけもない。

このようなことを続けたら、農業・農村は破壊され、国民に対する量と質の両面の食料安全保障も損なわれる。

こうした動きから私達が子どもたちの未来を守るには、消費者の行動が重要である。安いものにはわけがある。リスクのある輸入品でなく、今こそ身近な地元の安全・安心な農産物を支えよう。

地域の種を守り、生産から消費まで「運命共同体」として地域循環的に農と食を支える「ローカル自給圏」の構築を全国各地で急がねばならない。一つの核は学校給食の安全・安心な地場産農産物の公共調達を進めることである。農家と市民が一体化して耕作放棄地は皆で分担して耕そう。

それと同時に、国政では、①食料安全保障のベースになる農地10㌃あたりの基礎支払いをおこない、それを、②コスト上昇や価格下落による経営の悪化を是正する支払いで補完し、さらに、③増産したコメや乳製品の政府買い上げをおこない、備蓄積み増しや国内外の援助などに回す、といった政策実現に向けて国民の総力を結集するときである。

【開催スケジュール】※2月17日更新

「ごはん会議」の開催スケジュールは次の通り。

▼香川県・丸亀市

2月28日(金) 開場18時、開演18時30分

丸亀市市民交流活動センターマルタス1階・多目的ホール1・2

▼愛媛県・松山市

3月1日(土) 開場13時30分、開演14時

愛媛県美術館・本館1階 講堂

▼北海道・帯広市

3月7日(金) 開場18時30分、開演19時

とかちプラザ1階・大集会室

▼北海道・札幌市

3月8日(土) 開場13時30分、開演14時

北海道クリスチャンセンター2階ホール

▼三重県・松阪市

3月21日(金) 開場17時30分、開演18時

松阪商工会議所1階 大ホール

▼静岡県・富士市

3月22日(土) 開場13時30分、開演14時

ふじさんめっせ・会議室兼小展示場

▼和歌山県・和歌山市

4月4日(金) 開場18時、開演18時30分

和歌山県民文化会館・3階 特設会議室

▼大阪府・島本町

4月5日(土) 開場13時30、開演14時

島本町ふれあいセンター・1階 ケリヤホール

▼福井県・福井市

4月11日(金) 開場18時30分、開演19時

福井市地域交流プラザレクリエーションルームA・B「アオッサ」6階

▼富山県・富山市

4月12日(土) 開場13時30分、開演14時

富山県民小劇場オルビス、多目的小ホール マリエとやま7階

▼佐賀県・鳥栖市

4月18日(金) 開場18時30分、開演19時

サンメッセ鳥栖 4・5階ホール

▼宮崎県・三股町

4月19日(土) 開場13時30分、開演14時

三股町立文化会館・ホール

▼山形県・大石田町

4月26日(土) 開場13時30分、開演14時

大石田町町民交流センター・虹のプラザなないろホール(多目的ホール)

▼鳥取県・米子市

4月29日(火・祝) 開場13時30分、開演14時

米子コンベンションセンター(ビッグシップ)会議棟・2階国際会議室

▼岩手県・盛岡市

5月2日(金) 開場18時、開演18時30分

プラザおでって・3階 おでってホール

▼福島県・会津若松市

5月3日(土) 開場13時30分、開演14時

生涯学習総合センター・會津稽古堂1階・多目的ホール

▼千葉県・千葉市

5月9日(金) 開場18時30分、開演19時

千葉市文化センター・5階セミナー室

▼神奈川県・相模原市

5月10日(土) 開場13時30分、開演14時

相模原南市民ホール

▼京都府・京都市

5月16日(金) 開場17時30分、開演18時

TKP京都四条カンファレンスセンター6階・ホール6E

▼広島県・広島市

5月17日(土) 開場13時30分、開演14時

広島国際会議場・地下2階・大会議室ダリア1

▼埼玉県・坂戸市

5月24日(土) 開場13時30分、開演14時

坂戸市文化施設オルモ・3階ホール

(※参加する場合は、事前にれいわ新選組公式ホームページでスケジュール等の確認を推奨)