(2024年12月13日付掲載)

角島の鰆漁(下関市)

・明治から令和まで、魚はどこで獲れていた?

水産資源研究所 亘真吾

明治から令和までの漁獲位置の変遷

1980年から2023年までの44年間にわたる北海道のブリの漁獲量の推移を見てみると、1980年代はあまりとれていないが、2010年以降漁獲量は急激に増加して現在に至る。一方、気象庁が示す日本近海の海面水温の長期変化を見てみると、一貫した上昇傾向にある。そのため漁獲量の傾向と海面水温の傾向の両者を見比べると、海面水温の上昇が北海道のブリの漁獲量増加に関連しているという印象を持つ人も多いだろう。

1980年から2023年までの44年間にわたる北海道のブリの漁獲量の推移を見てみると、1980年代はあまりとれていないが、2010年以降漁獲量は急激に増加して現在に至る。一方、気象庁が示す日本近海の海面水温の長期変化を見てみると、一貫した上昇傾向にある。そのため漁獲量の傾向と海面水温の傾向の両者を見比べると、海面水温の上昇が北海道のブリの漁獲量増加に関連しているという印象を持つ人も多いだろう。

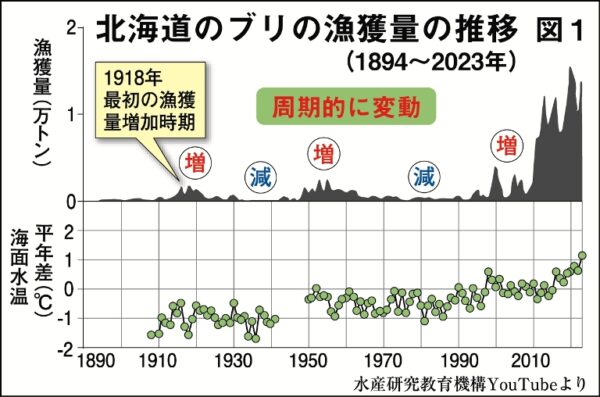

一方で、1894年から2023年までの130年間にわたる北海道のブリの漁獲量の推移を見てみると、周期的に増減をくり返していることがわかる【図1】。同じ130年間の海面水温の推移と合わせてみると、単純に水温の上昇が北海道のブリの漁獲量に繋がっているというわけでもなさそうだ。

過去から現在を見るうえで、「時間軸」は重要な要素だ。数十年という時間スケールは、私たち自身が実際の変化を身をもって体験しているため感覚的にも理解ができる。また、20世紀後半からは豊富な科学的データもあるため、その感覚をサポートする客観的情報がある。

一方で、100年をこえる時間スケールでは、20世紀前半よりも前からの継続した科学的データが少ない。さらに、世代や世紀をこえた時間軸においては、私たちの経験や感覚では理解が難しい。

近年の日本の海をめぐっては、「魚がとれなくなった」とか、「見慣れない魚が増えた」「海が変わった」という話を頻繁に耳にする。だがその変化は一九世紀末からの時間軸において、周期的変動の一部なのだろうか? それとも過去に私たちが経験したことのない状況に直面しているのだろうか? 今日の私たちをとりまく状況を正しく理解するためには、より長い時間軸で物事を俯瞰して見ることが重要だ。

そこで、明治時代から漁獲統計が継続して集計されていることに着目した。生魚の重量については、最長で1894年から2023年までの130年分の統計情報が使用でき、その情報は国立国会図書館のホームページで紹介されているため誰でも閲覧可能だ。例えば、1894年の統計については「農商務統計表」の道府県別漁獲量を調べると、全国の生産量や金額を知ることができる。これを魚種別、都道府県別に130年分集計した。

まず、これをもとに漁場の位置の変遷を検証するため「漁獲量重心」を算出した。漁獲量重心とは、都道府県ごとに漁獲された魚の量を、すべての都道府県庁所在地に載せたうえで水平にバランスがとれる中心の点を示す。ただ、この方法を使う場合は港を出港した漁船がどこで魚をとっているかという実態を考慮する必要がある。港を出港して東西南北へと魚を追い求めて漁獲し、また港へ戻って水揚げすることもあるからだ。

そのため、早朝に港を出港して、目の前の海で漁獲して昼には港に戻って水揚げするケースに絞り、かつ100年以上データがある魚種を選定して漁獲量重心を算出した。選定した魚種は、てんぐさ類、わかめ類、さざえ、はまぐり類、あさり類、あわび類、いせえび、たこ類、なまこ類、ぶり類、さわら類、ぼら類の計12種だ。

選定した12魚種について、1890年から2023年までの漁獲量重心の変動を調べた。それを東西方向、南北方向の変動に分けてグラフに示してみると、1980年以降は多くの種で漁獲位置が西から東へ、南から北へと移動していることがわかった。この傾向はまさに、近年私たちが実感している海の変化をあらわしている。一方で、100年をこえるスケールで全体の変動を見てみると、一定・単調な移動というよりも、魚種ごとに周期性・変動的な移動が見てとれた。

12の魚種をめぐる長期的な変動のなかからそれぞれの共通パターンを探ってみると、2つのパターンが見えてきた。

共通パターン①は、西から東へ、南から北へと長期的に移動していた。このパターンでは、海面水温やレジームシフト等との関連が大きく、各生物共通して海洋環境が漁獲量重心に関係を持っているという解釈ができる。

共通パターン②では、1950~1960年代までは漁獲位置に変化がなかったが、1970年代から漁獲位置に急激な変化があらわれた。このパターンは、海洋環境との関係はあまりなく、高度経済成長期において沿岸域に生息する生物が人間活動による人的要因を受けたと解釈できる。

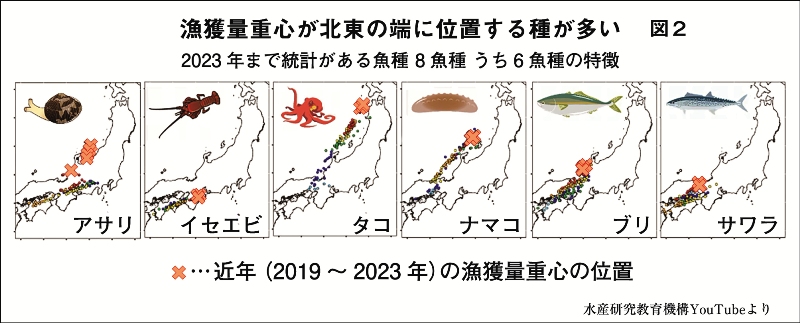

近年の漁獲位置の動向について見てみる。各12魚種の毎年の漁獲量重心を日本地図上に示していくと、全体的に特定の1カ所に集中するのではなく、南西から北東方向にダイナミックに変動し、広範囲に分布している。このなかから、2023年まで統計がある8魚種のうち、6魚種について近年(2019~2023年)の漁獲量重心の位置にしるしを付けて見てみた【図2】。

これによると、6魚種の漁獲量重心が近年、これまでの変動範囲においてすべて北東の端に位置していることがわかる。こうした傾向は過去100年の時間軸から見てもいまだ経験がない領域だ。

以上のような結果から、近年「日本の海が変わった」といわれるその実態は、単調な変化ではなく、周期性が見られるということ。また、100年をこえるスケールで見ても、近年は北東の端へとシフトしているということがわかる。

過去と現在の知見から未来を考える

「周期性」「北東端」というキーワードについては、さまざまな視点で考察が可能だ。今ほど水温が高くなかった時期に、漁獲量重心が北東にシフトしたのはなぜか?という点から生物現象の本質を探ることが、気候変動の影響予測に資する重要なテーマだ。

一方で、人や社会に焦点を当てると、分布の変化に合わせて水産業を適応させていくことが必要だ。「魚がとれなくなった」「見慣れない魚が増えた」という状況は、過去にも先人たちが似たようなことを経験している。そのため、先人たちがどのように対応したのかを探ることで、気候変動適応策のヒントを得ることができるはずだ。

こうしたテーマを探るために、国立国会図書館のホームページで一般公開されている資料のなかから、明治・大正時代の北海道におけるブリの状況を調べてみた。

北海道では1918年に最初のブリの漁獲量増加が起きた。このときの状況について「北海道水産一覧」という書籍によると、「千島を除き北海道沿岸中いたるところに濃厚な来遊」、漁期は「5~10月」、漁場は「噴火湾・渡島・胆振・函館沿岸」とある。こうした状況は、100年後の2018年とも共通しており、現在と同じような状況であったと推察される。

現在、北海道におけるブリの漁獲は定置網が中心だが、1918年当時は手釣りや刺し網が主流で、漁業技術に差があった。こうした漁法について書籍では「秋に肥ったブリが北海道にいるが、漁獲する十分な技術がない」「獲る技術が確立されたら、利用方法の検討が必要」という旨の記載もある。このように、当時も漁獲増や漁獲量重心が変動するタイミングにおいて、今日と同じような議論がおこなわれていたことがわかる。

漁獲された魚の消費についての内容は、1893年に出版された「北海道水産全書」に記載されている。ここでは「生魚は産地で消費」と書かれており、地産地消が基本だった。一方でたくさんとれる場合は「函館、小樽など港付近では東北地方に出荷」されており、物流インフラや流通販路が重要視されていたことがわかる。その他にも「塩漬けにして北海道や本州で消費」とあり、鮮魚以外の利用方法の重要性も記されていた。また、より豊漁の場合は、「絞り粕にして関西に輸送」とあり、畑の飼料など他の食料生産に活かすことの重要性が記されている。このように、100年以上前から、水産業全体のシステムを考える必要性が示唆されていた。

過去の先人たちによる対応は、現代の私たちの気候変動適応策のヒントになると考える。私たちは現在構築されている水産業の技術やシステムをどう使って対応し、新たな技術やシステムをどのように構築していくかの議論が必要だ。

(水産資源研究センター社会・生態系システム部)

・海洋環境の変化に漁業はどのように適応すべきか

開発調査センター副所長 中神正康

漁獲量が増えた魚、減った魚

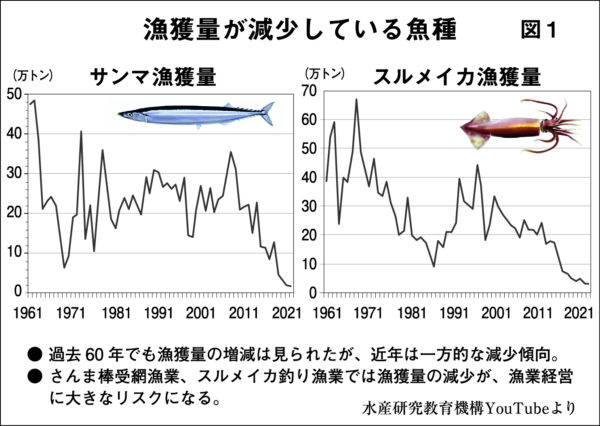

まずは現状把握として漁獲量が減少した魚と増加した魚を見てみる。漁獲量が減少している代表的な魚種は、サンマとスルメイカだ。いずれも60年間で水揚げ量が一時的に低下し、その後増加している。しかし近年はいずれも過去に例を見ないほど最低水準の水揚げとなっている【図1】。サンマ棒受け網漁は専業でサンマをとっており、スルメイカもイカ釣り漁業の主要な対象だ。そのためどちらも漁獲量が減少すれば漁業経営そのものへのリスクが非常に大きくなる。

まずは現状把握として漁獲量が減少した魚と増加した魚を見てみる。漁獲量が減少している代表的な魚種は、サンマとスルメイカだ。いずれも60年間で水揚げ量が一時的に低下し、その後増加している。しかし近年はいずれも過去に例を見ないほど最低水準の水揚げとなっている【図1】。サンマ棒受け網漁は専業でサンマをとっており、スルメイカもイカ釣り漁業の主要な対象だ。そのためどちらも漁獲量が減少すれば漁業経営そのものへのリスクが非常に大きくなる。

一方で、北海道では2010年代にブリの漁獲量が著しく増加。宮城県では、暖水性のマダイやタチウオ、チダイ、アカムツ、トラフグ、ケンサキイカなどの魚種が増加傾向にある。漁獲量が増加している魚種は、漁業として活用する絶好の対象になるが、実際に活用するとなると漁業だけでなく流通・加工業者も業務や販路の変化を迫られるため、すぐに対応できていないのが現状だ。

沿岸漁業の環境変化の対応

沿岸漁業は、通常季節的に来遊する魚に合わせて、さまざまな漁業種類を組み合わせて漁獲している。沿岸域は水温などの環境変化の影響が大きいため、どのように沿岸漁業を営んでいけばいいのかについて、かなり前から議論がおこなわれてきた。

2012年には、水産庁が「沿岸漁業の多角化を進めるための指針」を出している。「多角化」とは、狭い意味では新たな漁具や漁法を導入し、とれる魚種を増やすこと。広い意味では漁獲した資源を上手く活用するという考え方だ。その手段としては鮮度保持や加工・商品開発による高付加価値化、水揚げの工夫による魚価の安定化、販売方法の多様化などがある。沿岸漁業のみならず沖合域でも変化が起きているなかで、こうしたとりくみは沖合漁業にも応用できる。

次に、昨年3月におこなわれた「海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会」でとりまとめられた内容の一部を紹介する。「課題と対応の方向性」という項目のなかに、漁法や漁獲対象種の複合化、転換というテーマがある。これは環境変化にともなって資源変動や来遊の変動が大きくなっていることに対応するため、漁獲対象魚種・漁法の複合化や転換を推進するよう提案している。

また、現状では市場価値が低い魚種について、加工・流通・小売・外食との結びつきにより販路拡大を推進することの必要性が指摘されている。

変化適応のための四つの調査

こうした検討にもとづいて開発調査センターでは調査をおこなっている。その取組の概要を紹介する。

漁業者が生産性工場や付加価値向上などにとりくみたくても、経営上リスクが大きい場合がある。そうしたときに、有望な技術であれば開発調査センターが実証試験をおこなう。漁船を用船し、センター職員が漁業者とともに実際の漁場で操業試験をおこない、漁獲物販売までおこなうことで、採算性の検証も可能だ。その結果、社会実装に繋がるかどうかの判断ができる。

海洋環境変動に適応するために現在おこなっている四つの実証調査を紹介する。

①サンマ船でイカ釣り漁業も可能とすることを目的とした調査

サンマ漁業は、太平洋戦争後に底引き網やカツオ・マグロ船など他の漁業に従事してきた人たちが参入して発展してきた。したがって、サンマ漁業は元々サンマだけで成り立ってきたのではなく、他の魚種も対象として漁獲しているということが重要になる。

さんま棒受け網漁の主力である大型船(100㌧以上)のうち、1985年時点でサンマ棒受け網の専業率は1・2%で、圧倒的に兼業率が高かった。その後1993年の国際的規制によって公海での流し網が禁止されてイカの流し網ができなくなった。それでも他の漁業種類との兼業が可能であったため、1995年の専業率は5・2%と低かった。

だが2000年代になると専業率は上がり、2005年には37・3%になった。これは他の種類の魚をとるよりもサンマをとる方が収益性が高かったからだと考えられる。

その後2016年には中型さけます流し網が禁止され、サンマ棒受け網専業の割合はさらに増加し、2024年時点の専業率は約85%となっている。

現在サンマ漁業以外はほとんど操業していないなかで、他の兼業種を増やすことが重要である。

そこで、開発調査センターでは、通常サンマ棒受け網漁がおこなわれている8~12月の前後の時期(5~8月と、1~2月)に、北太平洋で赤イカ釣りを兼業して周年操業できるようにするための計画を立てた。

具体的には、既存のサンマ船に装備されているLEDパネルをどのように配置すれば最適化できるのかなどの改造をおこなっている。他にも、イカ釣り操業に必要な人数や漁場の選定、必要な漁獲量はどれくらいなのか、サンマと赤イカの漁獲物収入がどれくらいあるのか、改造や装備の切り替えに必要なコストなども検討中だ。来年1月から調査を開始する。

②③底引き網漁で対象魚種を増やすことを目的とした調査

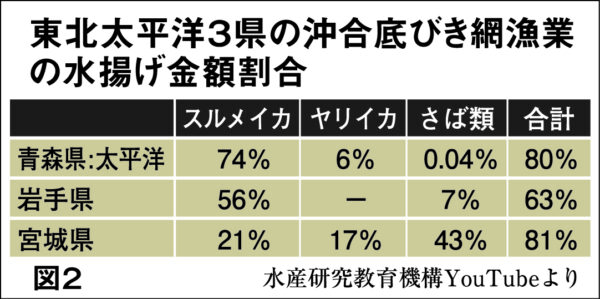

東北太平洋側の青森、岩手、宮城の3県での沖合底びき網漁業の水揚げ金額を見てみると、スルメイカ、ヤリイカ、サバ類などの浮魚類が多くの割合を占めている【図2】。

とくに青森県の太平洋側では、スルメイカの水揚げ金額は74%と非常に高い。一方でスルメイカの資源状態は良くないため、今後もスルメイカが継続してとれる保障はまったくない。そこで、スルメイカの漁場(水深300㍍以浅)よりもさらに深い漁場の漁獲物を利用できないかという調査をおこなっている。実際に昨年から青森県の底びき網漁船での操業調査をおこなっており、今年も3月~6月に実施した。

調査の結果、多く漁獲されたのは、「げんげ類(カンテンゲンゲ・シロゲンゲ)」と「ココノホシギンザメ」という魚だ。これらの魚種は市場ではほとんど値が付かないが、加工品としての利用が可能となれば市場での価格も上がるのではないかと考え、青森県八戸市の産業技術センター食品総合研究所で加工品の試作をおこなった。たらロール風加工品や、粕漬け、蒲焼き、揚げ物惣菜などに加工し、3月に同市でおこなわれた展示試食会に出品。8月には東京でのシーフードショーにも試食品を出品した。このような取組を通じて、どうすれば加工業者と繋がれるかを試行錯誤している。

底引き網漁業での対象魚種を増やすための調査について、もう一例、日本海の「大和堆」(日本海中央部にある水深が浅い海域で、日本海有数の好漁場)での調査を紹介する。大和堆では、5~8月に石川県、福井県、兵庫県の沖合底びき網船が「ホッコクアカエビ」を狙って操業している。この漁では「ドスイカ」(胴長18~25㌢)が混獲されていたが、水揚量はわずかであまり注目されていなかった。

一方で、スルメイカに代表されるように、国内でのイカ類の供給が難しくなり、加工原料は不足している。そこで、ドスイカ類の漁業利用可能性を探るために兵庫県浜坂漁協所属の沖合底びき網船2隻による操業調査・販売調査をおこなった。

操業調査の結果、一網あたりの入網量は平均501・6㌔㌘で、大和堆西部で漁獲量が多く、漁場としての有用性が高いことがわかった。ドスイカを実際に売ってみたところ、無選別の凍結ブロック製品では1㌔㌘当り300~400円、大きいものを1本ずつきれいに並べて凍結したものは同600円台だった。調査をおこなった漁船は調査終了後もドスイカ釣りを継続しており、採算性もあるのではないかと考えられるが、検証中だ。

加工試験もおこなったが、なかでも冷凍ゲソ加工品と冷凍イカリングは実際に商品として製造・販売されており、地元では「大和イカ」として売り出すそうだ。

長崎県対馬沖で操業する下関の以東底引き漁船(2016年)

④潮流変化の影響による大中型まき網の操業機会を増やすことを目的とした調査

最後に、大中型まき網の調査について紹介する。東シナ海では、季節によってマアジ、サバ類など複数の浮魚類を水中灯で集めて漁獲している。この海域で最近、とくに夏季に海底地形、水温分布によって上層と下流で流れが異なる複雑な潮流が発生している。そのため魚群を発見しても、網が破れる恐れがあるため網を入れられない日がある。大中型まき網は大規模な漁業であるため、1日操業できないだけで約600万円もの機会損失になり、経営にも大きく関わる。

そこで、調査では目合いを大きくした「改造漁具」を使用して操業機会を増やし、水揚げ金額を増加させるための検証をおこなった。3隻1組のまき網船団(魚をとる網船、魚を集める灯船、魚を漁港へ運ぶ運搬船)を用船し、今年5~9月に調査を実施した。改造漁具では、まき網の下側の部分の目合いを2~4倍に拡大した。潮流による抵抗を下げ、網を早く沈降させることが狙いだ。

実際の調査の結果、改造漁具では潮流の影響が軽減され、速やかに網を降ろすことが可能になった。従来の網では滞在日数12日に対して操業日数は平均4日(滞在日数の約33%)だったが、改造漁具では滞在日数31日に対して操業日数は18日(滞在日数の約58%)だった。操業日数は増加し、操業当り水揚げ金額も増加。漁獲数量も過去平均を上回るなど効果はあった。一方で、「改造漁具だから操業できた」といえる日は3日だけで、他の15日は従来漁具でも操業できたと思われる。さらに、広げた目合いから逃避する魚がどれくらいいるかなど、今後データを増やして効果を検証する必要もある。

以上のようなとりくみのまとめとしては、単一または少数魚種を漁獲する漁業(さんま棒受け網、イカ釣り)では、漁業の種類を増やすことで魚種を増やすことは考えられるが、人員や新規技術を獲得しなければならないため、難易度は高い。一方で、他魚種を漁獲できる漁業(底びき網、まき網)では、新規に水揚げする低・未利用魚種の販売ルート構築や、加工製品開発も必要になる。そのため流通・加工との連携を通じて人材やノウハウを補っていく必要があり、合わせて魚種変化に対応した漁具改良も重要だ。