(2024年12月9日付掲載)

鰯を水揚げする漁業者(山口県下関市)

国立研究開発法人水産研究・教育機構は11月29日、東京証券会館ホールで第21回「成果発表会」を開催した。同機構は、水産物の安定供給の確保と水産業の健全な発展に貢献することを目的に、さまざまな研究調査や技術開発、人材育成をおこなっており、そうした活動の内容や研究成果を水産関係者や一般市民に向けて毎年発信している。今回の成果発表会では、「気候変動がもたらす水産業の変化」をテーマに、現場で起きているさまざまな問題に焦点を当て、複数の研究者が発表をおこなった。そのなかでも、近年日本周辺の海洋で起きている水温上昇や、それによる魚の分布域の変化、雑種の増加、そしてそのような変化に対してどのように対峙し、日本の水産業を維持していくのかについて、4氏がおこなった発表の要旨を2回に分けて連載する。なお、成果発表会の内容は同機構のYouTubeで視聴可能となっている(文責・編集部)。

・いま海洋で起きていること

水産資源研究所 黒田 寛

日本周辺の海で起きていることについて、最新の研究成果を含めながら話す。地球温暖化の状況については全球気候モデルによって予測された5つの温暖化シナリオがあり、「今後、二酸化炭素の排出をできる限り抑制しないかぎり温度上昇は続く」と予測されている。また現在は、二酸化炭素の排出をできる限り抑えたとしても気温の上昇は避けられないという期間にあり、将来の運命の分かれ道ともいえる時期にある。

日本周辺の海で起きていることについて、最新の研究成果を含めながら話す。地球温暖化の状況については全球気候モデルによって予測された5つの温暖化シナリオがあり、「今後、二酸化炭素の排出をできる限り抑制しないかぎり温度上昇は続く」と予測されている。また現在は、二酸化炭素の排出をできる限り抑えたとしても気温の上昇は避けられないという期間にあり、将来の運命の分かれ道ともいえる時期にある。

地球温暖化の進行状況について、「全地球表面平均温度」の時間変化を見てみると、基本的には右肩上がりの上昇傾向にあるが、一方で2000年付近から2010年代前半の期間では、見かけ上、表面温度の上昇が緩やかになっているように見える。ただ、表面温度の上昇が緩やかになったからといって喜ぶべき要素は何一つなく、この時期は世界中で異常気象や極端現象が多発した。そのため21世紀の最初の10年は「気候極端現象の10年」と呼ばれている。

こうした傾向は2010年以降も継続しているし、2010年代中頃以降、再び地球の平均表面温度の上昇が加速した。また、2023年夏の日別の「全地球平均海面水温」は観測史上最高値を記録し続け、国連事務総長が「地球沸騰化」という言葉を使って世界中に警鐘を鳴らした。日本も例外ではなく、昨年夏は異常な高水温になった。

このように2000年以降地球全体の気候が大きく変化しているなかで、現在日本周辺の海がどのような状態にあるのかということを話す。

まず、日本周辺の典型的な海面水温の長期変動として、100年規模の変動と数十年規模の変動それぞれに焦点を当て、2000年以降の海の状態を俯瞰(ふかん)する。

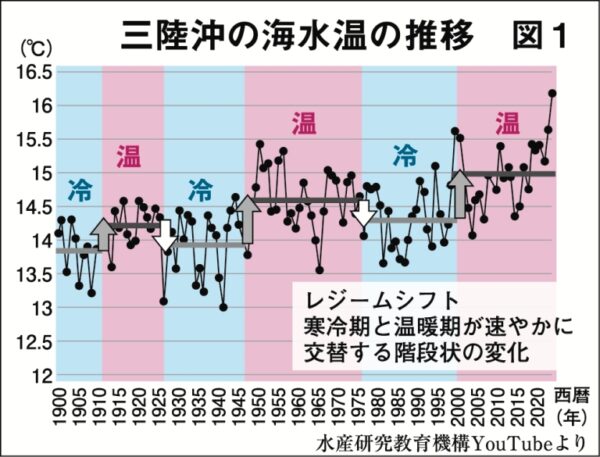

三陸沖における1900年以降の年平均海面水温の時間軸を見てみると、基本的に右肩上がりの傾向があらわれている【図1】。100年で約0・9度水温が上昇しており、これが、地球温暖化による海面水温の上昇だと考えられる。

ただ、この区間を数十年単位に区切って見てみると、暖かい時期と冷たい時期が交互にくり返されていることもわかる。また、冷たい時期と暖かい時期どちらも水温が徐々に上昇している。日本周辺の海面水温は、数十年単位で上がったり下がったりをくり返しながら、100年規模で見てみると少しずつ階段を上がるように水温が上がっている。このように、十数年間隔で冷たい時期と暖かい時期が速やかに交替することを「レジームシフト」と呼ぶ。

2000年以降の現在は、暖かい状態が続いており、少し水温が上昇しただけでも高水温化しやすい敏感な状態だ。

海洋熱波などの極端現象

こうした状況のなかで近年、本来はごくまれにしか起こらないはずの極端現象が頻発していることが問題になっている。今回はこうした極端現象のなかでも「海洋熱波」と「海洋寒波」について説明する。

海洋熱波とは、まれな高水温が短期間(典型的には5日~数週間・数カ月。長い場合は1年以上)続く現象だ。海洋熱波の強度は通常1~4段階であらわされる。日本周辺の海域を対象に1982年以降の海洋熱波の発生状況をまとめると、季節的には7~9月の夏の時期に発生が多い。また、2000年前後に海洋熱波の発生面積が一時的に増えたこともあったが、2010年代後半から2020年代の最近年はそれを上回るほど発生面積が拡大している。さらに、強度2以上の強い海洋熱波も増えている。

2020年代の夏は、強い海洋熱波が広範囲にわたって発達するという特徴がある。さらに、局所的に強い海洋熱波も発生している。また、海洋熱波の空間規模はさまざまであり、発生の要因も一つではなく複合的であるということが問題をさらに難しくさせている。

例えば、2021年夏に北日本を含む北西太平洋で非常に広い範囲で海洋熱波が観測された。当時では観測史上最大・最強の海洋熱波で、海面水温が平年差で6度をこえ、強度の区分も「4」に達した。

この海洋熱波の発生要因は海ではなく、大気だった。その引き金となったのが、偏西風の極端な北偏だ。平年、夏の偏西風は北海道の上空あたりの地上約12㌔㍍の高さの所で吹いている。一方、2021年の夏は偏西風が北海道を大きく迂回するように北上(北緯50度付近)し、そこにできた大きなスペースに太平洋高気圧が張り出したことで、強い日射、高い気温、風の弱い状態が続いた。その結果、海面付近が非常に安定化し、加速度的に水温が上昇して強烈な海洋熱波に発達した。この事例の重要なポイントは、空(気象)の極端現象が、海の極端現象である海洋熱波を発生させたということだ。

さらに2021年は、海洋熱波が収束してから約1カ月が経過した9月中旬に、北海道と太平洋沿岸で前例のない大規模な赤潮が発生し、漁業や生態系に甚大な被害が及んだ。人為的な汚染がほとんどない北海道東側沿岸域で、「カレニア・セリフォルミス」という外来種のプランクトンによって300㌔㍍にも及ぶ大規模な赤潮が引き起こされ、90億円以上もの漁業被害が生じたという事実は、われわれの想像をはるかにこえていた。

次に、2000年以降に生じた代表的な「海洋寒波」の事例についても紹介する。海洋寒波とは、まれな低水温が発生・継続する現象で、一見すると地球温暖化とは逆行するような現象だ。2000年から2014年の冬・春における海面水温の変化率を見てみると、日本南岸の亜熱帯循環域や亜寒帯前線周辺海域で、10年規模で徐々に水温低下が生じていた。この水温低下は2014~2015年に下げ止まりを迎えたが、この時期の海面水温は、代表的な寒冷期間である1980年代の冬・春に匹敵するほど非常に冷たくなっていた。

もう一つ重要なポイントは、2000年頃から2010年代中盤にかけて、日本周辺の主要な水産資源の一部で系統的な資源変動(増減)が発生していることだ。これは、2000年~2010年代中盤にかけての一時的な寒冷化が、魚種系群の産卵場面積や初期成長、初期生残に影響して資源変動が発生した可能性がある。

黒潮と親潮にも異変生じる

近年生じている極端現象は海水温だけではなく、日本周辺の主要な海流系「黒潮」と「親潮」にも異変が生じている。具体的には、「親潮の弱化」と、「典型的ではない黒潮大蛇行の継続」、それにともなう「黒潮続流の極端な北上」だ。

北海道から日本列島に沿って南下してくる親潮は、夏を中心に長期的に弱まっている。親潮のおおよその本流位置は、90年代には千島列島からそのまま直接道東へと流れ込んだ後、反転していた。一方で親潮が弱まりはじめた2010年前後からは親潮本流が道東に達する前に南東方向に流れを変え、道東沿岸を迂回するように南下する傾向が生じた。

これにより、サンマ漁場の分布にも影響が生じた。かつてサンマ漁場は親潮の本流に沿って形成されていたが、親潮が道東沿岸に直接流れ込まなくなったことにより、サンマ漁場が沖合に移動した。そのため漁場と水揚げ漁港との距離が遠くなってしまった。

2010年代中盤以降からは親潮の弱化がいっそう顕在化しており、親潮の南限が北に位置するようになっている。親潮が運ぶ冷水は、通常三陸沖で沿岸側に流れ込む「第1分枝」と沖合側に流れ込む「第2分枝」の二手に分かれる。2010年代後半になると、第1分枝と第2分枝の南限がどちらも平均より北に位置するようになり、親潮が南下しなくなった。要するに2010年代中盤以降は、北日本周辺では季節を問わず親潮の南下が弱まっている。

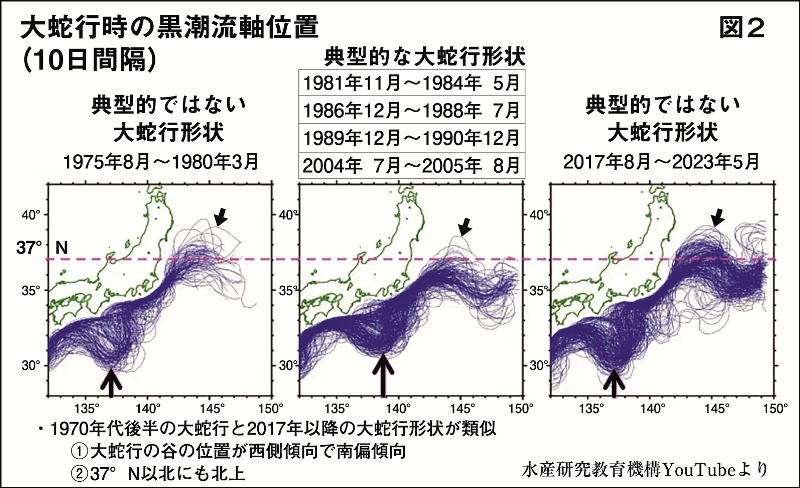

近年の黒潮大蛇行についても紹介する。これは黒潮が遠州灘沖で大きく蛇行する状況のことで、1970年以降、6つの期間で発生している。そのなかでも2017年8月に発生した大蛇行は現在にいたるまで7年以上も続いており、最長期間となっている。

ひと言で大蛇行といっても、流路の形状は同じではない。なかでも1970年代後半と、最近年に発生した大蛇行は典型的な流路とは異なる【図2】。この二つの大蛇行には共通した特徴があり、一つは大蛇行の「谷」の位置が典型的な大蛇行よりも西側で発生し、南に大きく垂れ下がるという点。もう一つは、房総半島をこえて流れている「黒潮続流」の緯度が北緯三七度よりも北側に位置する傾向がある。

さらに2022年末以降、黒潮続流の北上はいっそう顕著になっており、今年1月1日には黒潮続流の北限があわや北海道の襟裳岬に衝突しそうになった。加えて現在の大蛇行はより不安定化しており、安定した大蛇行の形状が長期にわたって維持することがほとんどない。

黒潮続流の北限位置と、親潮第1分枝、第2分枝の南限緯度との関係を見てみる。

最近年は、親潮の第1分枝、第2分枝ともに北偏傾向にあり、黒潮続流は極端に北上が強化されている。1970年代後半にも黒潮続流が北偏する状態はあったが、当時は親潮もそれなりに南下していた。要するに、現在のように親潮第1分枝、第2分枝の弱化と、黒潮続流の極端な北偏が同時に発生する「ダブルパンチ」のような状態は歴史的にもかなり珍しい。

以上のように、2000年以降の海は、数十年変動から見ると暖かい状態が継続し、海洋熱波も発生しやすい敏感な状態にある。一方で、2000年付近からは過去にはほとんど例を見ない10年規模の海洋寒波も発生している。さらに2010年代中頃から黒潮、親潮という日本を代表する二つの海流にも異変が生じており、過去にわれわれも経験したことがないような状態だ。

こうした状況に研究者はどのように分析、予測、対応できるのかが試されており、今後の大きな課題だ。

(水産資源研究センター・海洋環境部・寒流第1グループ長)

・海水魚の分布域変化と自然雑種の増加

水産大学校教授 高橋洋

海水魚の分布域変化

自然下で雑種が増えているフグの仲間とブリの仲間についての事例を紹介する。

日本列島周辺では世界平均の2~3倍のスピードで海水温が上昇しており、とくに日本海中部・南西部で顕著だ。そのため日本列島周辺海域は、海洋温暖化のホットスポットのひとつだといわれている。

日本と同様に海洋温暖化のペースが速いアフリカ南西部沿岸では、現地の水産重要種であるニベ科魚類の種間交雑(異なる種の個体間で交配がおこなわれ、子孫が生じること)が増加している。こうした現象は分布域の大きな変化にともない繁殖場が重なることによって起きているのではないかという論文が発表されており、同様のことが日本でも起きている。

ここ10年で、北海道ではフグ類とブリ類の漁獲量がどちらも約6倍へと大幅に増えている。どちらも海が暖かくなるのに応じて分布域を北へと広げたことによって漁獲量が増えたと考えられる。

一方、これまでフグの仲間がとれていた西日本での漁獲量は横ばいか低迷状態が続いており、ブリの仲間も横ばい状態だ。

「謎のフグ」について

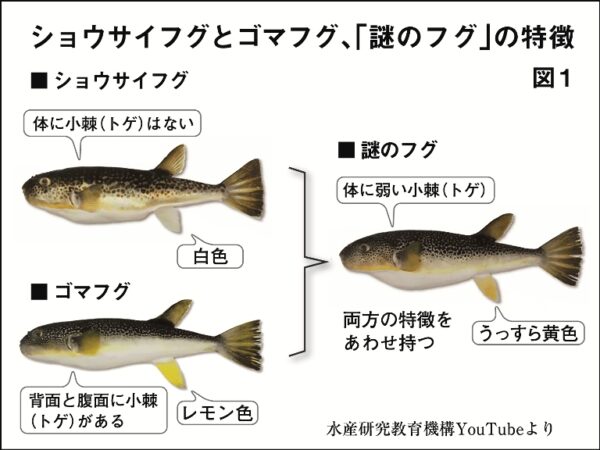

日本の周りにいるフグのなかで、水産上重要なものは「トラフグ属魚類」と「サバフグ属魚類」だ。トラフグ属魚類は11~12種おり、今回はそのなかの「ショウサイフグ」と「ゴマフグ」の例について紹介する。

ショウサイフグは体表に小さなトゲがなくツルツルしていて尻びれが白いのが特徴だ。ゴマフグは、背中とお腹にトゲがあって体表はザラザラしており、尻びれはレモン色だ【図1】。この2種は太平洋側と日本海側に分かれて分布していたが、2013年頃から茨城県や福島県など東日本沿岸で種類のわからない「謎のフグ」が漁獲されるようになった。このフグはショウサイフグによく似た特徴をしているが、尻びれはうっすらと黄色く、ゴマフグほど強くない小さなトゲがあった。

下関に届けられたもののなかには、278尾のうち154尾も入っていた。2013年頃は、純粋なショウサイフグやゴマフグと「謎のフグ」を合わせた全体のうち、謎のフグが4割近くを占めていた。

この「謎のフグ」はショウサイフグとゴマフグの雑種であることがわかり、両方の特徴を併せ持っていた。それぞれの個体がショウサイフグのゲノムとゴマフグのゲノムをどれくらいの割合で持っているかについて1匹ずつDNAを調べてみると、「謎のフグ」は、ショウサイフグとゴマフグのゲノムを半分ずつ持っており、両親のゲノムを半分ずつ持つ個体=雑種「F1」(ゴマフグとショウサイフグが交配)か「F2」(雑種同士が交配)であることがわかった。

また、外見からショウサイフグと判断したもののなかにも一部ゴマフグのゲノムをわずかに持っている個体もいた。これらはゴマフグとショウサイフグのゲノムを半分ずつ持ってるF1やF2とは異なり、F1が純粋なショウサイフグやゴマフグと交配して生まれる「戻し交配」によるもので、人間でいうクォーターのような個体だった。

149個体を調べたところ、そのうち87・9%はゴマフグとショウサイフグが交配して産まれた雑種F1であり、今まさに雑種がたくさん生まれている状態だといえる。フグの雑種についてはこれまでも長い間研究してきたが、雑種が手に入る割合は1000匹に1匹くらいの割合だった。それが一度に149個体も見つかるという状況になっている。

雑種F1の細胞質にあるミトコンドリアという器官が独自に持つ「mtDNA」を調べてみると、必ず母親からのDNAを受け継いでいることがわかった。つまり、子どものmtDNAを調べると交雑の方向性がわかるということだ。

見つかった雑種F1のmtDNAを調べた結果、ゴマフグが母親で、ショウサイフグが父親であるケースが圧倒的に多いことがわかった。このような明瞭な交雑の方向性が見られるということは、生態学的には繁殖場所で数が少ない方がメス、数が多い方がオスという環境で交雑が起きていると考えることができる。

今回の場合は、繁殖場所にゴマフグが少なく、ショウサイフグが多いという状況が予測できる。

もともと日本海で繁殖していたゴマフグは、現在日本海でとくに海水温の上昇が進んでいるなかで対馬暖流の下流側(北日本側)へ生息域を広げている。対馬暖流は日本海側から津軽海峡を通って東北地方太平洋側へと流れているため、ゴマフグが太平洋側のショウサイフグの繁殖場所に侵入したことが大規模な交雑の原因になったのではないかと考えられる【図2】。

実際に2012年頃から、三陸沿岸でゴマフグのまとまった漁獲が見られるようになったということを下関の水産加工会社関係者が指摘している。

このように雑種がたくさん生まれると困ったことが起きる。日本の周りには食べてもいいトラフグ属魚類は11種いるが、それぞれの種で毒のある場所が違うため、雑種の場合どこに毒があるのかが分からない。

最近は東京湾でトラフグとマフグの雑種がたくさん確認されている。いつどこでフグの仲間の雑種が出てくるか分からないなかで、厚労省による食品安全面の対策もおこなわれている。フグの分布域はこれまで西日本に多かったため、西日本と北日本でフグ処理免許の試験の難易度が違ったり、必要な知識も違っていたが、令和元年に全国で平準化された。そのなかで、フグ処理者の必須知識として「トラフグ属魚類では雑種が多く存在する」「全国の雑種を含む種類不明フグの発生状況を確認する」などが盛り込まれた。

今までは雑種を含む種類不明フグや、全身に毒を持つ「毒サバフグ」が発見された場合、それらはほとんど水産大学校に送られ、私が時間をかけて種・雑種判別をおこない、それをもとに発見地と水揚げ地との間で情報共有がおこなわれていた。しかし全国のフグ処理者の間ではそのような情報は共有できていなかった。

だが、水産大学校でトラフグ属魚類のすべての組み合わせが約40分で判別できる設備が開発された。これにより、全国の保健所で判別して必要に応じて厚労省に連絡し、そこから全国のフグ処理者に情報を共有して注意喚起できるような体制作りが進められている。また、今年から厚労省のウェブページでは雑種の発生状況が掲載されるようになっている。

「謎のブリ」について

トラフグ属魚類はたくさん種類がいて互いに近縁であるため、気候変動によって雑種が増えるということは予測の範囲内だった。しかし今、かなりはっきりと種が分かれているブリとヒラマサの間で自然種間交雑が増えている。ブリは「超」が付くほどの水産重要種で、これまでも詳しく調査がおこなわれてきたが、自然下で雑種がいたことは一度もなかった。

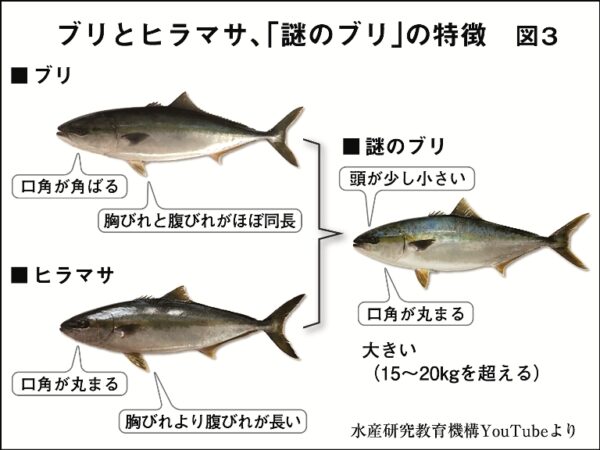

ブリの特徴は口角(上あごの角)が角張っており、胸びれと腹びれの長さがほとんど同じで、少し頭が大きい。一方、ヒラマサの特徴は口角が丸まっており、胸びれよりも腹びれが長い【図3】。

また、ブリの方がヒラマサよりも北に分布域が広い。資源量もヒラマサを圧倒的に上回っており、統計上まとめられる「ブリ類」の大半をブリが占めている。

だが、2011年頃から山口県沖で種類のわからないブリ類が漁獲されるようになった。特徴はブリに似ているのだが、口角が少し丸く、頭もブリに比べ少し小さい。そしてとにかく大きい。市場で流通するブリは最大で15㌔くらいだが、「謎のブリ」は20㌔を軽々とこえ、大きいものは30㌔をこえる。この「謎のブリ」が、例えば2020年4月には長門市の定置網で15~20㌔以上の個体が20匹以上水揚げされた。このような事例が山口県で増えている。

「謎のブリ」はブリとヒラマサの雑種であり、両方の特徴を併せ持っていた。ブリとヒラマサ、そして同じ場所にカンパチもいるので、それらのゲノムについて、フグの場合と同じ方法で解析した。

調べたなかには3個体だけブリとカンパチの雑種がいたが、その他の大半の雑種がブリとヒラマサが交雑して生まれた最初の世代=「F1」だった。そのため、フグと同じように今まさにブリとヒラマサによる交雑が起きているといえる。

また、フグと同じように母親からしか伝わらないmtDNAを調べた結果、F1雑種のうちの84%がヒラマサのmtDNAを持っていた。つまり、ヒラマサのメスとブリのオスによる交雑がおこなわれていた。

ブリは日本海が暖かいときに資源量が増加するということが知られている。日本海の温暖化にともなって、最近ブリの資源量が非常に増えており、産卵場所も北へ南へと範囲が拡大している。以上の点を踏まえると、ヒラマサが卵を産むような海域において、ヒラマサが少なく、ブリが多い状況で交雑が起き、雑種が産まれているということが予測できる。

ヒラマサとカンパチの交雑は今のところ見つかっておらず、基本的にブリと他の種による交雑だ。また、ブリとカンパチの交雑についても、カンパチがメスであるケースばかりなので、やはりブリが多すぎて他の種のメスと交雑している。

今後の展望

フグ類とブリ類の交雑現象の背景には、いずれも気候変動にともなう分布域や産卵海域の大きな変化がある。また、自然下での雑種F1の急激な増加や交雑には一定の決まった方向性があるという共通の特徴が見られた。

近年、いろいろな動物のグループにおいて、過去の種間交雑を介した遺伝子の交換(異種間浸透)の痕跡が見つかっている。そうした交雑は普遍的に起きているということがわかってきており、それが生物多様性進化に深く関わってきた可能性が示唆される。

例えばヒトも、ネアンデルタール人やデニソワ人などの絶滅した「旧人類」と交雑して、現代人の一部の集団がネアンデルタール人やデニソワ人由来の遺伝子を持っている。このように、種から種へと遺伝子が移動することはいろいろな動物のなかで普遍的に起きている。しかし、こうした遺伝子の種間の移動がどのような過程を経て、なぜ一部の遺伝要素で浸透して、他は浸透しなかったのかということは実はよくわかっていない。

今、目の前で大規模な交雑現象が起きているなかで、私たちはそうした交雑によって遺伝子がどのように種から種へ移動するのかということを詳しく調べている。そうした結果を、過去にも起きていた気候変動や異種間浸透現象の痕跡と比較することで、現状に応じた柔軟な対応策が見えてくるのではないかと考えている。

(②につづく)