田植え作業に精を出す農家。値上がりする生産費に見合わない農業所得と担い手不足によって農家の数は減少している(山口県)

アジア太平洋資料センター(PARC)が開催するパルク自由学校の連続講座「コモンズとしての食―食べ続けるための思想と実践」が6月に始まった。コロナ禍やウクライナ危機を背景に食料危機が認識されるようになるなかで、本講座はさまざまな視点から食をめぐる社会構造を明らかにしつつ、食をコモンズにする思想と実践からその未来を探ろうとする企画だ。7月4日は、「食料危機にいかに備えるか」をテーマに(株)資源・食糧問題研究所代表の柴田明夫氏が、穀物を中心に世界の食料事情について話した。丸紅経済研究所で穀物をはじめ市場の動向を追ってきた柴田氏は、現在の食料価格の高騰は「一時的な上昇ではない」と指摘。20年来のグローバル化の下での世界の構造的変化を踏まえ、その結果もたらされている食料危機にどう対応すべきかについて、食料・農業・農村基本法改定の問題も含めて話した。概要を紹介する(記事中のグラフは柴田氏が示した資料)。

◇◇ ◇◇

柴田明夫氏

食料危機にいかに備えるかというのは、今に始まったことではない。2008年頃に起こっていた状況が改めて浮き彫りになっている。

日本農業は1961年の農業基本法成立以来、規模拡大の方向を目指してきたが、足下では零細な条件不利な場所の農業もフル活用しなければ厳しい状況になっている。

私は丸紅という総合商社で40年近くコモディティのマーケットを分析してきた。おもに見るのは価格の動きだ。価格にはあらゆる情報が濃縮されている。

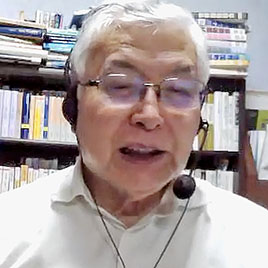

穀物価格【グラフ①】を見ると、2007~08年を境に価格帯の動きが大きく変わっていることがわかる。07年以前は循環的な動きをしており、10年に1度、アメリカ中西部の穀倉地帯で干ばつがあれば価格が上がり、収まれば下がるという動きだった。しかし、07年以降は価格の高騰が目立つようになってきた。現在の食料価格上昇は、一時的な上昇ではなく、全体に価格体系が持ち上がってきていると思われる。15年前にこのような状況になったということだ。その都度、価格を抑えるという政策は絆創膏貼りであり、根本的な解決にはならない。

07年の上昇は、アグフレーション(農産物インフレ)といわれ、英エコノミスト紙はコラム欄で「アグフレーションは長期化する」という見方を示した。背景には途上国の不可逆的な経済発展にともなう食生活の変化=肉の消費量の増加という変化がある。肉の消費量が増えるということは、肉1㌔当り約7倍のエサが必要になるということだ。途上国とは、ブラジル、インド、ロシア、中国のいわゆるBRICSの国々だ。世界人口が60億人強のときに、四カ国で30億人の国が工業化し、経済発展して豊かになり、食生活が変化した。これに異常気象などが加わった。

08年はトウモロコシのエタノール向けの需要が増え、トウモロコシはエサなのか、食料なのか、エネルギーなのかという論議になった。価格が上がれば時間がたつと供給が増え、需給はゆるむ。しかし20年以降、再び価格が高騰する状況になっている。前回の価格上昇が需要ショックというならば、今回は旺盛な需要に加えて供給ショックが起こったと見ている。

過去20年間のグローバリゼーションが生んだ低金利、低インフレなどの心地よい状況は大きく変わってきており、「価格大調整」の時代に入っているという認識だ。資源も食料も人件費もサービスも、あらゆる値段が上がる時代だ。

ウクライナは2000年代に入ってトウモロコシと小麦の輸出が急拡大した。その前に農業インフラ投資がおこなわれていたわけだ。1991年に旧ソ連圏が15の共和国に解体されるなかで、93年にはガット・ウルグアイラウンド、95年にはWTOがスタートする。フランシス・フクヤマが「歴史の終わり」という論文を書いたが、イデオロギーの対立は終わり、西側資本主義社会が勝利して地政学的リスクはなくなったとして、世界はグローバル化に進んだ。物も投資も労働も環境も、あらゆるものが自由化した。

先進国はどこで物をつくればもっともコストが安く、もうかるかということで、労働コストが非常に安い中国などに工場を移転する。農業においても、どこで農業インフラ投資をして生産するともっとも安くもうかるかと、適地適作が模索されるなかで、ウクライナやロシアでインフラ投資が進んだ。それが功を奏して2000年代に入って大きな輸出国となり、需給が逼迫するなかで、世界の食料不安に対する安定装置、冷却装置として働いていた。

それが今回の戦争によって壊された影響で、ウクライナのトウモロコシ、小麦とも輸出量は減少した。現在、それにかわってロシアの小麦輸出が増えており、これが足下の小麦価格、あるいは穀物価格全体の冷却装置になっている。

拡大する食料需要 中東アフリカ人口爆発

ウクライナ・ロシアの小麦やトウモロコシは主に中東・北アフリカ(ミーナ地域)に輸出されている。世界の小麦の貿易量は2億㌧だが、うち4割にあたる9000万㌧前後をこの地域が輸入する構図になっている。

この地域は人口が急増している。年間3%をこえる人口増加率は「人口爆発」と表現されるが、イラク3・1%、ヨルダン3・5%、オマーン5・3%、カタール4・5%といった状況だ。10年ごとに約1億人ずつ人口が増え、食料の需要も増える。伝統的な農業国としてエジプト、トルコ、イランなどがあるが、生産が追いつかず、輸入が拡大している。07~08年あたりから、中東・北アフリカの穀物輸入は国際マーケットにおける不安定要因になっていたといえる。逆に、国際マーケットが不安定化すると真っ先にしわ寄せを受けるのがミーナ地域だ。ウクライナ戦争では影響を真っ先に受けた。

ロシア・ウクライナ戦争の影響は食料だけでない。ロシアは3大化学肥料(チッ素、リン酸、カリ)の大きな出し手でもある。ロシアはチッ素の輸出シェアの34%を占める。リン酸は中国、モロッコ、アメリカ、ロシアの4カ国が生産の7割以上を占めている。カリの主要生産国はカナダ、ロシア、ベラルーシ、中国だ。

生産国が限られる一方、これらの化学肥料をほぼすべての国が使う。日本は面積が小さい分、絶対量は少ないが、1㌶当りの消費量は中国に次いで大きく、ほとんど輸入に依存する構図になっている。

ブラジルやインド、南アフリカといった国々は化学肥料をロシアに依存するので、ウクライナ戦争での制裁決議や非人道的な行為に対する非難決議にもあまり乗ってこない。むしろ昨年8月22~24日に南アフリカのヨハネスブルクで拡大BRICSを開き、ここに産油国のサウジアラビアやUAEなども加わった11カ国が参加して、資源の保有という意味で塊になる動きをし始めている。必ずしも一枚岩ではないが、今後の動きとしては要注意だ。

種・農業・肥料等… 進む多国籍企業の市場支配

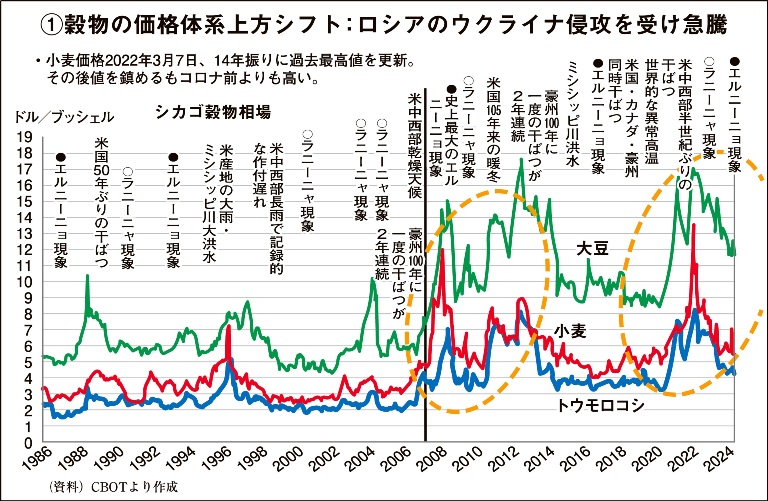

世界の食料生産は拡大している。先月発表されたアメリカの農務省の統計で見ると、昨年から今年は28億㌧をこえ、過去最高を更新する状況だ【グラフ②】。しかし、生産以上に消費量が増え、在庫がじわりじわり取り崩されている。国連食料農業機関(FAO)が過去の世界食料危機のさいに示した適正在庫率は17%(年間消費量の2カ月分)だ。食料危機だった73年は一時、15%に下がり、07~08年ごろも16%、14%くらいまで下がった。現在は27%あり、一見すると問題ないように見えるが、在庫の半分以上が中国の在庫であり、おおいに問題がある。

そして消費が増大しているが、その約半分がエサの需要だ。小麦は約2割、トウモロコシは世界の生産量13億㌧のうち7億6000万㌧、大豆も2~3割がエサになっている。

エサが増えるというのは食肉の需要が増えるということだ。世界の農業市場を眺めると、人口も増え、食料需要も増え、値段も上がる非常に魅力的な市場になっている。したがって農業の資材の分野において、多国籍アグリビジネスの参入、市場支配が進んでいる。

種子企業の2020年の市場を見ると、バイエル(ドイツ)、コルテバ(アメリカ)、ケムチャイナ(中国)の3社で5割近くのシェアを持っている。農薬市場は、コルテバ、バイエル、ケムチャイナなど4企業が約6割のシェアを持っている。化学肥料、農業機械も市場支配が進んでいるところだ。多国籍アグリビジネスによる市場支配によってコストが下がっているかというと、むしろ上がる傾向にある。

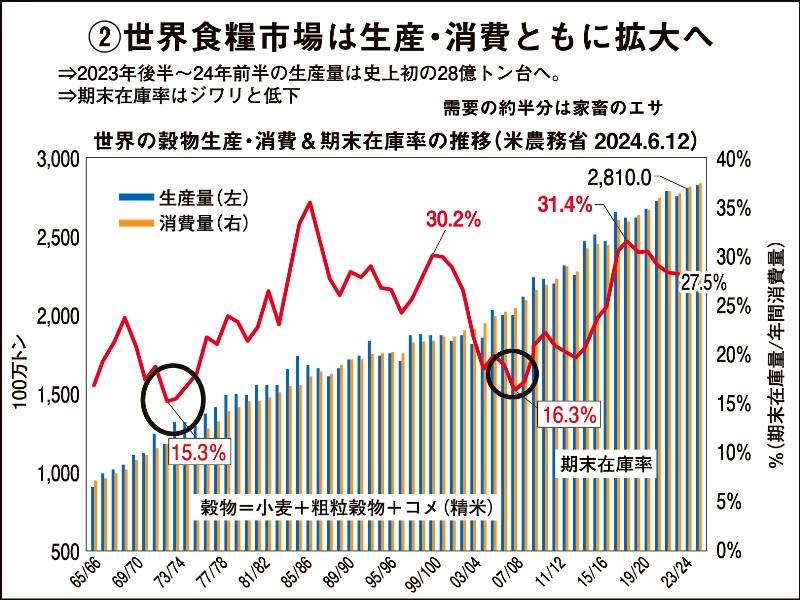

私が丸紅にいたころ穀物貿易量はだいたい2億㌧と見ていた。しかし生産が増えたことで貿易量は今や5億㌧をこえている【グラフ③】。しかし国際マーケットは安心かというと、そうではない。なぜならプレーヤーが限られているからだ。

トウモロコシで見ると、輸出国はアメリカ、ブラジル、ウクライナ、アルゼンチンの四カ国。ウクライナは戦争下にあり、アメリカは4割がエタノール向けだ。輸出余力はなくなってきている。ブラジル、アルゼンチンが頼みの綱だが、しばしば干ばつに見舞われるなど、気候変動の影響を受ける国だ。一方で、輸入国は中国がダントツで、特定の国に偏っており、穀物の戦略商品としての特性が増している。

しかも、世界の食料の貿易市場およそ1兆3300億㌦のうち約4割はフードメジャーといわれる10社の支配下にある。これも非常に問題が大きい。

日本は食料危機に備えて、輸出国と友好関係を結んで日本に優先して輸出してもらおうとしているが、実はマーケットを握っているのはフードメジャーであり、もうかるところに輸出する彼らが日本を優先するかどうかはわからない。

このなかで、アメリカでは四割ほどがエタノールに使われている。契機となったのは05年のエネルギー政策法だ。これによって米環境保護局が定めた再生可能燃料基準による使用義務量(ガソリンへの混合率)が導入され、段階的に引き上げられてきた。エタノール産業の振興にともない、アメリカのエタノール・プラントは99年の50工場から12年には209工場へと増加。その後、トウモロコシ原料価格の暴騰と能力過剰によって需給バランスが崩れ、現在187工場になっているが、生産能力は拡大している。最近はトウモロコシだけでなく、とくに工場が増えているのが大豆などを使ったディーゼルだ。全体でバイオ燃料の需要が増加している。

中国の食料安保戦略 穀物在庫の半数を握る

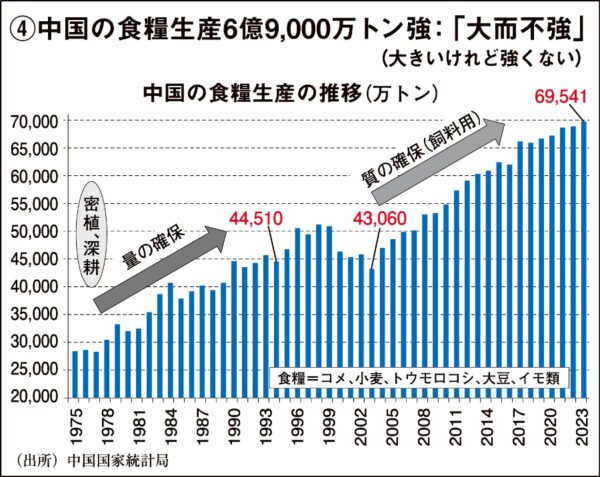

こうしたなかで中国はいち早く食料の安全保障戦略をとっている。コメ、小麦、トウモロコシ、大豆に、イモ類の5分の1を加えた生産量は7億㌧近くになっている【グラフ④】。それでも将来の食料問題に関しては不安でならない構図だ。

習近平国家主席は20年8月下旬、「食料安全保障には常に危機意識を持たなければならない」と強調し、「食べ残し禁止令」を打ち出した。背景にあるのは国内農業が抱える構造的な問題に加えて、最近の米中関係の悪化で米国産穀物の輸入が難しくなるなど、差し迫る食料危機に対する警戒だ。

中国政権から毎年初めに出る「中央一号文書」は04年が始まりだが、それ以降20年連続で「農業、農民、農村問題」(三農問題)が掲げられている。三農問題とは、生産性が低い農業ゆえに貧しい農民、それゆえに伝統的な中国農村を近代化しようという動きだ。ようやく量的に拡大してきて、必要量6億5000万㌧を7年連続で確保した。しかし、それでも不安だということで、昨年「農業強国建設」を掲げた。それを具体化する格好で今年、「千万プログラム」という活動が始まった。5000万㌧の生産能力の向上を図る、1億2000万㌶の農地面積を確保し、生産量6億5000万㌧以上を保つことを保証するということで、さまざまな対応をおこなっている。

また、08年の食料危機以降、中国は戦略在庫を厚くしている。トウモロコシの国際在庫3億1000万㌧のうち7割近い2億1000万㌧を中国が持っている。小麦は5割、大豆は3割、コメは6割弱だ。大豆は少ないが、大豆の世界貿易量1億6000万㌧のうち約1億2000万㌧は中国の輸入なので、ほとんど在庫を持っているのと同じ様な構図だ。

中国を除いた世界の穀物在庫量は小麦18%、トウモロコシ10%、コメ19%だ。中国の穀物在庫率は年間消費量の70~90%(8~11カ月分)と厚い。対する日本はコメの収穫後には2カ月分くらい持っているが、端境期には1カ月分を下回るような感じになる。小麦、トウモロコシ、大豆に至ってはほとんど流通在庫で1カ月分もないという低在庫戦略になっており、非常に危ない。

異常気象や水不足 不安定さ増す食料供給

世界を見ると異常気象がある。私が学生時代、73年に大学で農村調査などをしていたが、この頃に異常気象が頻発する。しかし、4年に1度だったエルニーニョ、ラニーニャ現象が最近は毎年のように起こるようになった。昨年、グテレス事務総長が「地球沸騰化時代」といったが、今年、来年あたりには地球灼熱化ということにもなっているのかと思う。人為的なものではなく、自然現象だという見方もあるが、皮膚感覚で異常化しているのは間違いない。これによって生産がぶれるわけだ。生産が減少すれば、大量の気候移民が発生し、社会不安に至るという問題がますます深刻化している。

さらに、パナマ運河の水不足問題が出ている。おもにアメリカのメキシコ湾岸から出てパナマ運河を通り、日本やアジアに持ってくるが、ここが水不足で通行量を制限するようになった。そこで大西洋を通り、スエズ運河を通って紅海、東南アジアのルートに変わったところ、紅海でイエメンのフーシ派の攻撃があり、さらに大回りの喜望峰回りにならざるを得なくなっている。30日のところが60日になるなどし、エネルギーや人件費もかかる。それに円安が加わり、穀物に限らず日本は非常に影響を受ける状況になっている。

では、将来の需給はどうか。見方はいろいろあるが、あえて大雑把に見てみる。世界人口は70億人から、2030年には86億人になると見込まれている。1人当りの穀物消費量を400㌔㌘として人口を掛けると、2030年の需要は34億㌧だ。供給の方は面積×反収で考えると、31億㌧程度にとどまるのではないか。

あえて供給が足りないという風に見てみたが、必ずしも外れではないと思っている。わずかな需給バランスの変動でも価格が大きく動くのがコモディティの特徴なので、世界の食糧需給はひっ迫傾向が強まるだろう。

農業基本法の問題点 輸入依存から脱却が要

野菜の産直朝市(下関市)

こうしたなか、日本では1999年の食料・農業・農村基本法制定から四半世紀が経過し、状況が大きく変わったということで、このたびの基本法改正に至った。

しかし食料生産の拡大が中心になるのかと思ったら、相変わらず輸入の拡大などを前提にしたうえで、食料供給困難事態にどう備えるかという話に切り替わってしまったので、唖然としている。

99年の前基本法制定以降の農業をとり巻く情勢変化を見ると、政府予算と農林水産物輸入額が増加したものの、人口、農林水産関係予算、基幹的農業従事者、農地面積、農業総算出額、生産農業所得、食料自給率のいずれも減少している。

21世紀に入ってひたすら日本が追求してきたのは、グローバルなマーケットを前提にした食料輸入の拡大、すなわち農業の外部化だった。その脆弱性が、ここ数年の新型コロナウイルス・パンデミックによる物流の寸断、米中貿易摩擦、常態化する異常気象、そして二つの戦争によってあらわれ、平時における国民一人一人の食料安全保障が脅かされる状況となっている。今回の見直しは、どれだけ農業の外部化(食料輸入からの依存)を修正するかが問われていた。

改めて食料のサプライチェーンを見ると、日本全体で農業算出額は9兆円、輸入が13兆円、輸出が1兆4000億円という構図だ(いずれも2022年)。関連産業も含めて95兆円くらいのマーケットだが、これが全体的にじわりじわりと脆弱化している。

国内の農業算出額は一時、9兆円を割っていたので、少し持ち直しているが、90年代前半は11兆円くらいあった。輸入は着実に増えているが、海外市場のリスクが非常に高まっている。

数量ベースで見ると、穀物は昔は2400万~2500万㌧の輸入があり、肉や魚を入れると3000万㌧くらいの輸入をしていたが、じわりと減少してきている状況だ。次第に買う力が低下してきているといえる。輸出額は1兆4000億円に届いたが、円安で底上げされている部分は小さくないと思う。

食料安全保障については旧基本法、改定基本法ともに、「国民に良質な食料を合理的な価格で安定的に供給する」としている。具体的には国内の生産力をベースに、備蓄と輸入を組み合わせるとうたっているが、もっぱら国がとってきたのは輸入の拡大だった。生産力は落ちるばかり。備蓄もコストがかかるといって積み増していない。

その結果、昨年のエンゲル係数(可処分所得に占める食費の割合)が、40年来で最高レベルに上がった。エンゲル係数は戦後に7割近い時代もあったが、60年代の高度経済成長、70年代に日本がドイツを抜いてGDP第2位の経済大国になる過程で、2割台まで下がった。それが上がってきている。食料品価格の上昇と、賃金・所得の伸び悩みが背景にあるが、非常に厳しい状況になってきているということだ。

国内の生産者を見ると、生産コストである燃料、電気、建築資材、農機具、種苗・苗木、飼料、肥料、農薬など、農業生産資材の価格が上がっている。肥料・飼料は約五割上がっている状況だ。それに対してみずからの商品である農産物の価格はほとんど上がっておらず、シェーレ(はさみ状価格差)現象があらわれている。日本農業新聞の計算によると、2022年の農業所得は1時間当り379円。驚きの所得レベルになっている。これでは立ち行かない。いかに生産コストを価格に転嫁するかが重要な課題になっている。

日本の農業は、条件の有利な平地での農業規模拡大、農地集約化、六次産業化で付加価値をつけて輸出に打って出るという「攻めの農業」を追求してきた。これはこれでいいが、一方で条件不利の地域に多くの家族経営の農業がある。ここに対する地域政策を怠ってきた結果、農業経営体数も、基幹的農業従事者数もどんどん減少している。農業経営体数は2022年に97万だったが、直近の数字では90万を下回った。法人化は進んでいるが、それだけでは日本の農地、農業資源をフル活用できない。農地面積は減少の一途を辿っており、毎年2万~3万㌶ずつ着実に減少している。

日本の消費者は、基本的に「より安く」を追求してきた。アメリカの女性ジャーナリストであるエラン・ラペル・シェルが出した『価格競争は暴走する』という本でなるほどと思ったが、価格が安い=生産者が安い=国が安いということだ。地獄に向かっての低価格競争に進むのではなく、なるべく価格を引き上げる方向にもって行くことが必要だ。

改正基本法で、このような動きになるかと思ったが、残念ながら議論にはなっていない。「良質の食料を合理的な価格で安定的に供給されなければならない」と定義づけているが、「合理的」というのは消費者の立場の言葉だ。生産者にとっては市場価格になると値段が上がらず、非常に経営が厳しい状況だ。そこで、価格はマーケットで決めても、農家の所得は政策・財政支出によって決めていくことが、まずは重要ではないか。

消えた「自給率目標」 集落営農・農村を守れ

今回の基本法見直しの経過を見ると、ロシアのウクライナ侵攻が始まったのが2022年2月24日で、自民党の農林水産部会が動き出したのが3月末。最初に部会に招かれて食料安全保障についての話をしたが、その後から見直しの動きが急速に始まり、委員会や審議会で文言の煮詰めがあり、昨年6月ごろに審議会の中間見直し、同年9月に審議会答申がおこなわれた。あまりに拙速であり、出てきたレポートは循環論法ではないかという印象を受けた。

最近の政策は、あるべき将来の姿を描き、専門家に示してもらい、その姿と現在の姿のギャップを埋めるような形(バックキャスティング方式)で立てられているように見える。その結果、非連続的な政策でもいいのではないかという乱暴な見方がある。国の重要な政策については、過去をふり返り、その反省に立った見直し(フォーキャスティング方式)が必要であると思うが、ひたすら議論は拡散し、過去の反省がない。私は90年代の規制緩和あたりからおかしいと思っているが、直近でいえば2012年末の第二次安倍政権以降に強められてきた「攻めの農業」、そのもとでつくられた2016年1月の農業競争強化プログラムが、日本農業の弱体化を招いた根本原因だという印象を持っている。

審議会は「平時における国民一人一人の食料安全保障」の重要性を説いたはずだ。その場合、まずは国内の生産拡大と、備蓄を安心できるレベルに引き上げることが必要だ。目標としてはカロリーベースでの自給率の目標を引き上げる、あるいは法制化する必要がある。しかし実際には、国内農業生産の増大を真正面からとりあげることなく、自由貿易を前提に輸入に依存するという方向で、「有事における食料安全保障をどうするか」という課題にすり替えてしまった。食料供給困難事態対策法は罰則を備えたものだ。私は有事を考える前にまずは平時の対応が必要だと考える。

改正基本法では、これまでしきりにうたってきた言葉が消え、かわりに登場した言葉がある。消えた言葉の一つは「自給率目標」だ。水田のフル活用という方向での「飼料用米の拡大」も消えた。農業経営における「担い手」「集落営農」という言葉も基本的に消えた。

「自給率目標」にかわって登場したのは「その他の安全保障の確保に関する事項の目標」という言葉だ。日本が海外で持っている契約農家の在庫情報なども含めた一つに自給率目標が入っている。「飼料用米」のかわりには「水田の畑地化」という言葉が出てきた。そして「担い手」にかわって「人材」という言葉が出てきている。「農業者その他の農村とかかわりを持つ人材、農作業を行う人材」だ。

これらの言葉をつないでいくと、どうやら国が政策対象として見ているのは大規模農業法人であり、彼らが必要とする雇用労働者(外国人労働者)ではないだろうか。そう考えると、農業の多面的機能や持続的な農業生産につながってくる「集落営農」という言葉が消えたのも理解できる。アメリカの農業には農村がないといわれる。日本は農村、集落営農があるが、これが消えているのが厳しいところだ。

グローバリゼーション下で極限まで「農業の外部化」を進めてきた過去の動きがあり、その危うさがあらわれている今、国内の食料生産拡大、備蓄の増大に向けて、予算・技術・人・法制度も集中すべきだといいたい。

個別の農家で見た場合、経営的に優れた農家が育っているのも確かだ。彼らは、全国の農家の約8割は「食えていない」一方で、「売上規模3000万円以上農家数」は増えており、こうした農業の産業化・集約化が加速している現状を考えると、生産性の低い農家(とくに中山間地の水田農業)は早急に撤退すべきだという見方をしている。経営としては非常に評価できるが、食料安全保障、日本全体で見ると、非常に危うい。「いずれ消滅する運命にあるのならば、いっそのこと早くなくなってほしい」という加速主義的な考え方は、未来が単一のものだと決めてかかり、そこを目指そうとするものだからだ。われわれは現在をどう生きるか、対応するかによって未来を複数化することができるはずだ。とくに農業の場合、問題はそうした優れた経営体が、日本農業全体、ひいては食料安全保障を担保することにはならないことだ。

農業・農村には、土壌学、微生物学、生態学、化学、気象学、機械工学などなど、さまざまな学問の領域がかかわっている。日本の経済社会が直面している問題の萃(すい)点を見極め、問題解決につながる大きな力を持っているのが農業・農村ではないかと思う。世界の食料市場に生じるあらゆる問題は、その根本にある農業・農村に凝縮される。世界の「食」を支える萃点としての農業・農村の見直しが必要だ。