震災後の珠洲市で水源再生の準備をする「地球守」メンバー

能登半島地震の発災直後から珠洲市、七尾市、金沢市などで調査・支援活動をおこなってきたNPO法人地球守は1月13日、「能登半島地震 被災地調査報告と災害復旧を考える」と題してオンラインで緊急発信した。そこでは地球守の高田宏臣氏が、現地の液状化被害とその要因を語り、住民に寄り沿った復興のあり方について問題提起した。続いて同29日、「政策から環境・風土をどう守るか? 東北と能登半島から考える地域らしい復興とは?」を発信し、宮城県石巻市北上町の一般社団法人ウィーアーワン北上代表・佐藤尚美氏が、東日本大震災からの復興の過程でコミュニティを守るために住民自治の力が発揮された経験を語った。また、石川県七尾市の株式会社御祓川代表取締役・森山奈美氏が、能登半島の地域に根ざしたまちづくりの経験を報告した。以下、3氏の報告の要旨を紹介する(写真は地球守より提供)。

能登半島の被災地調査報告と災害復旧を考える

NPO法人地球守 高田宏臣

今、石川県の最北端・珠洲市で調査と復旧活動に携わっている。災害復旧にはいろいろな人がかかわることが必要で、自衛隊や消防の活動も必要だし、短期的なボランティアも必要だが、私たちは数年がかりの覚悟で、長い目で寄り沿って、その後の復興の様子まで見届けて、みんなで日本のふるさとを守っていく活動をやっている。

富山県氷見市で、市役所の防災担当職員や住民団体の方々とこれからの能登をどうするか意見交換した後、本日(1月13日)早朝に出発し、通常なら2時間半で到着するところ、道路事情が悪く、5時間かけて珠洲市に到着した。1日かけて被災状況を見て、珠洲市の市議会議員や地元の方と今何が必要かについて話を聞いた。

市議会議員の方から、「集落の水源があったのだが、そこを再生できないか」という相談があった。水源の場所には水源を守るためにお寺があり、毎年大きなお祭りがあった。水源は数十年前までは使われていたが、水道の普及とともに荒れていった。

しかし、今回の地震で上下水道もガスも電気も止まり、道路も寸断された。水道はいつ復旧するかわからない。そのなかで水源の大切さが再認識されている。

集落があるということは水源があるということだ。地震があっても、水さえあればなんとかなる。自衛隊が運んでくるのはペットボトルの水であって、洗濯やお風呂にじゃんじゃん使える水ではない。そこにこんこんと水がわき出る水源があれば、人々は十分生活できる。山が荒れ、水源が枯渇したり、あるいは雨が降ると泥水になったりして、水源の価値が忘れられてきたが、災害時にこそ水源の価値を思い出すべきだ、とその市会議員の方はいわれていた。

報道では「孤立集落」が問題視され、都会の人から見るとたいへんだと感じる。でも、この地域で昔から生きてきた人たちは、湧き水で生活し、冬の間の蓄えも持ち、コミュニティで支えあって生活している。そういう集落が能登にはたくさん残っている。それが、地元の人にいわせれば「半ば強制的に二次避難させられて」おり、もちろん望む人は積極的に支援すべきだが、ふるさとを離れたくないという人はたくさんおられる。地元に寄り沿った支援のあり方とはどういうものか、考えさせられた。

今後も地震は起こるだろうが、そのなかで各地域が強靱に生きていけるとはどういうことなのか、考え直さないといけないと思う。

建築方法が生む液状化

今回、地震の被害に対して専門家の考察がなされている。現場で環境面から見ていくと、そこで見られていない、見なければいけない視点があることを強く感じる。

私は元旦、家族とともに七尾市の和倉温泉に泊まっていた。七尾は震度6強で、ホテルの1階に降りると地面が液状化していて、歩道は地下を竜が通ったように持ち上がっており、他方で建物は沈下していた。すぐに大津波警報が出て、高台に避難した。温泉街には2000~3000人が泊まっていたという。東日本大震災の津波の記憶を伝え続けることが大切だと実感した。

テレビで何度も輪島市のビルの倒壊現場が映し出された。専門家は、堅い岩盤まで打ち込んで基礎を支えていた杭が抜けたと推測していた。しかし、関東大震災のとき、東京の丸ビルは当時東洋一のフロア面積を誇るビルだったが、壁がちょっと剥がれたくらいですんだ。丸ビルの地下には5000本の松杭が打ち込まれていた。今は松杭ではなく鋼管杭で、施行方法もずいぶん変わり、強靱になったといわれてきた。だが、実際そうだったのかということだ。

それは、建物の建築方法が、まわりの環境を液状化しやすい環境に変えてしまっているからだ。一つの建物を守るためにやってきたことが、まわりの環境を悪化させている。私は東日本大震災での千葉県浦安市の液状化のときから、そのことを指摘している。

液状化でマンホールが持ち上がり、道路に亀裂が入っている(七尾市)

液状化とはどういうことか。震度5弱でも液状化する場所があるし、6強でも激しく液状化する場所とそうでない場所がある。液状化すると建物が陥没したり、道路が大きく持ち上がったりし、砂とともに泥水が噴き出す。それが起こるのは地下の水が滞るところで、道路の側溝(U字溝)ぎわやマンホール周辺などだ。そこが地震で揺れるとドロドロになり、沈下したり泥水が噴き出したりする。

U字溝は深さが80㌢から1㍍以上あり、深く埋めるから地面の中の水の動きを遮断する。道路の下にはいろんな管が埋まっており、ときどきメンテナンスのために道路を切って管を付け替え、締め固めて埋め戻す。穴を掘ったときにまわりからの水や空気が集まってくるわけだが、それを締め固めながら埋めていくと、その境目が液状化を起こしやすくなる。

耐震基準を満たした建物が倒壊すると、よく専門家は「地盤が悪かった」という。そもそも地盤によって建物の建築基準があるわけで、それは理由にならない。地盤を弱く変えてしまう理由、どういうプロセスで地面の中に滞水する環境をつくってしまったのかを見ないと、復旧といって道路を締め固めたその隣が次の地震でまた液状化を起こすなど、同じことをくり返すことになる。

これまで液状化は、海沿いの埋立地など低地で起こるものといわれてきた。しかし、2018年の北海道胆振東部地震では、高台の住宅地で2900カ所が液状化の被害を受けた。盛り土・切り土でつくられた、擁壁で囲まれた場所だ。水を滞らせたらどこでも液状化は起こる。

液状化して地面が割れたところは、2、3日するとその下を清流が流れている。本来水の流れが必要なところにちゃんと自然が流れをつくってくれるのは、見事だなと感じるところがある。

昔だったら、水の流れを塞ぐのでなく、新たな溝をつくり、まわりを石積みにして地面の中の水が抜けるようにしながら、水の流れを滞りなくすることで液状化しにくい環境をつくってきた。古民家を見ると、建物のまわりに水路を張り巡らして滞水をつくらないようにしている。それを戦後は忘れ、U字溝にしてコンクリートで固めてわざわざ液状化しやすい環境をつくってきた。滞水させてしまうと、その地点は地震が起きた場合、加速度がつく。災害に脆弱な場所になる。

地下水脈遮断し脆弱に

金沢城の石垣が崩壊した。郭(くるわ)がはみ出している部分に縦に亀裂が入っている。地震によって、下の斜面の地盤が緩んで下がったと思われる。

右下の金沢城の郭に縦方向の亀裂が入り、ブルーシートがかけてある。左に見えるのが葺石

左側には、土手の補強に使われる葺(ふき)石が見える。葺石は3000年前からある技術で、前方後円墳にも使われている。葺石は斜面に差し込むように入れる。するとそこに水が染み込み、潤ってくる。植物も生えるし木も生える。土が育ち、水は地盤の中を円滑に動き、堀や溝に湧き出してはもぐっていく。滞水しないので大地震がきても崩れない。

しかし今は、斜面を重機で締め固めたうえに、植物の種をまぶしたマットを貼る(写真の郭の下の部分)。そうすると表面には草が生えてくる。そして葺石の意味がわからずはずしてしまったようだ。急斜面で、しかも下はU字溝になっている。そうすると滞水するので、地震のときには崩れてしまう。現代の技術では文化財を守ることができない。ガチガチに固め続けて、その限界に気づかず、ますます危険を増やしてしまい、いい環境を失ってしまうことは、もう終わりにしないといけないと思う。

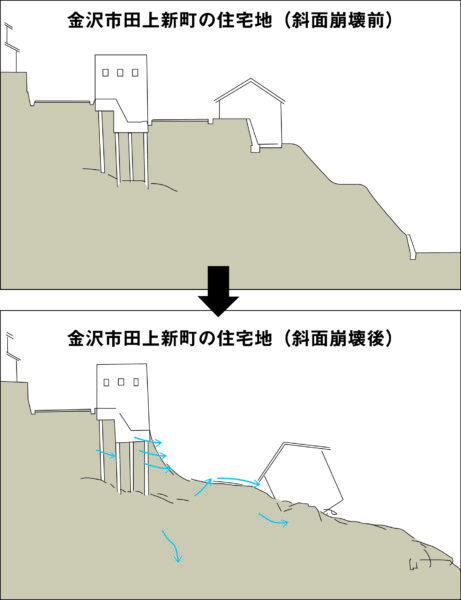

これもニュースになったが、金沢市田上新町の住宅地では、震度5弱で、斜面が崩壊して3棟の家が滑り落ちた。崩壊したすぐ上に、建築中の地上2階、地下1階の鉄筋コンクリートの建物があった。そこの際(きわ)から崩れ、道路と向かいの家を巻き込んで崩壊した。段々状の傾斜地に家を建て、擁壁をつくっている。

金沢市田上新町。斜面が崩壊し、三棟の家が滑り落ちた場所

鉄筋コンクリートの建物は、地下に鋼管杭が相当数入っている。深く打ち込むので、水を集める。ここで滞水させてしまうので、杭に支えられて建物は倒れないが、今まで大丈夫だったところが弱くなる【上図参照】。

1年前までここは畑だった。左側は山で、斜面地の中の水脈がある程度生きている。そこに鋼管杭をうち、水の停滞をおこしてしまうから、地震に脆弱になってしまったのではないかと思う。この建物が悪いといっているのではなく、今の建築基準のなかにまわりの環境の影響を考えるという視点がないことをいっている。同じようなことが金沢北陵高校の鉄筋の校舎でも起こっていた。本当の安全とはなにか、環境面から考えていかないといけないと思う。

今、鎌倉時代につくられた地面の下の水の通り道の発掘調査をやっている。それは、地下3㍍50㌢とか4㍍のところに、石積みをして水路を張り巡らせていた。小さい石を重ねあわせながら、負荷をかけずに水の通り道をつくり、地盤を安定させていた。何百年ともつ建物をつくろうとし、その間には何度も大地震が来ることを想定しながら、どのようにしたら環境を乱さず、すぐに再生できる環境をつくれるかとやっていた。こうしたかつての叡智をとり戻さないといけない。

これから能登半島の復興が始まる。激甚災害にも指定されて、予算もついて動き始めている。ところがその復興が、地元の人の考え方を無視しておこなわれることが非常に多い。東北であれだけの巨大防潮堤をつくっておきながら、その内側は住めない土地にされてしまった。川はすべてコンクリートで固めて、それまでたくさんいた生き物がいなくなり、川とともにあった暮らしもなくなった。誰のための復興なのか。

それが今度は能登で始まろうとしている。「命を守るため」という建前で住民の望まない復興にならないように、ふるさとの美しい自然環境や景観を壊さず、被災地にこれまでの生業(なりわい)や穏やかな暮らしをとり戻すために、今の段階からみんなで声をあげ、その風土にあったプランを考え、そのための手助けをやっていきたいと思う。

コミュニティを守るために発揮された住民自治

ウィーアーワン北上代表 佐藤尚美

宮城県石巻市北上町の復興にかかわるなかで、住民自治をどうやったら強化していけるだろうかということを並行してやってきた。住民自治ってすごいなということは、地域の方々に教えられたことだ。

北上町は川沿い・海沿いに細長い町で、東日本大震災時には約4000人・約1100世帯が住んでいた。震災では家屋被害が甚大で、被害がなかったのは55世帯だけだった。それで復興の形として北上地域の住民が選んだのは、集落単位での高台への集団移転だった。高台移転をよりよいものにするための合意形成を、私たちはサポートしてきた。

それには石巻市北上総合支所と、北海道大学などの研究者チーム、日本建築家協会、人的サポートとして東京のNPOパルシックがかかわった。私も家が流され夫が行方不明になるなか、最初は住民の一人としてかかわった。

3・11発災後、住民に市からの説明会があったのが7月。高台集団移転は、最後の集落が移転し終わるのが2014年の秋だが、それまで7年も住民のワークショップをやり続けてきた。ワークショップでは建築の専門家が制度や制約を高齢者や女性にもわかりやすく伝え、研究者チームが運営を支援し、「暮らし方や生業」の訪問ヒアリングもおこない、集落の日常や住民の顔を思い浮かべるようにして団地造成計画をつくっていった。また、それを「かわら版」にして知らせていった。

北上地域で一番大きな造成団地である「にっこり団地」で、リーダーを担ったのはお母さんたちだった。支所の職員が中越地震の被災地・山古志村に視察に行き、そのときに「女性陣の力はすごいよ」と教えられ、それを知るなかでお母さんたちが自分たちの町のこととして動き出した。

お母さんたちは「住民の話しあいをしようよ」と、避難所やみなし仮設などにバラバラに住んでいる住民たちを一人一人探し出して連絡をとり、当日の受付も挨拶もお母さんたちが担った。北上地域では集団移転は10集落あって、役場も手が回らなかったのだ。

当初、北上総合支所は「二つの団地にまとめたい」と提案した。それは大反対にあった。とくに漁業を営んでいる浜の集落から。結局、小さい団地を10個つくることになった。高台集団移転は住民の意向がきちんと組み込まれて進んでいった。

漁師さんのなかには、船が流された人と残った人がいた。残った人はいち早く漁を再開したいが、他方はしたくてもできない。そのとき高齢の漁師が「みんなで一斉にスタートしないとダメだ」と頑張り、緊急雇用制度を使って、まずは浜辺の瓦礫撤去を漁師全員で始めた。「日本中世界中から応援してもらっているんだから、仲間割れしていたら格好悪いじゃないか」という漁師さんもいて、みんなでまとまっていった。

また、復興公営住宅を行政任せにすると、団地型か戸建て型かで進んでいく。だが、災害から7~8年も経つと、避難者は避難所から仮設、仮設から仮設と何回も移動をくり返し、そのたびにできたコミュニティが壊れる。そのとき、単身の高齢女性たちが「公営住宅ができるとまたバラバラになるのか。私たちはお互いに見守りあって暮らしていきたい」と声をあげ、見守り型公営住宅ができた。戸建ての玄関が向かいあっており、家と家の間に小さな畑や小さな東(あずま)屋がある設計になっている。

移転先の団地はみんな土地が100坪で同じ値段なのだが、誰がどこに住むかは、行政主導だと抽選で決まる。しかし、お母さんたちは移り住んだ後のコミュニティをすごく重要視した。宅地決めで勝ち負けをつくりたくなかったのだと思う。それで10の団地をすべて話しあいで配置決めをした。そんなことできるのかと私自身びっくりしたほどだ。

こうして北上地域の場合、復興のプロセスのなかで住民自治、住民の合意形成を重視し、それを支援者が裏方に回ってサポートし続けた。

それが現在、どうなっているか。浜辺はみんな防潮堤のコンクリートで覆われてしまった。そして集落跡地は放置され、藪化してしまった。「人命最優先」といわれるなか、私たちは防潮堤ができた後のことまで想像が追いついていなかった。10年経って、「私たちが選んだ復興って本当によかったのか」と初めて思った。遅いのだけど。今、北上川河口の13浜の1つ、長塩谷(ながしおや)で、50年後に残したい風景をとり戻すとりくみ「平地の杜プロジェクト」を地球守のみなさんとともにやっている。

移転前、浜に住んでいた94歳の女性は、震災前の浜の写真を倉庫に飾っていた。「前は玄関に飾っていたんだけど、見ると泣く人がいるのよ」という。そのとき、ずっとここに生きてきた人たちからふるさとを奪ったのは、津波じゃなくて復興のプロセスだったんだなとすごく思った。

石巻は450年の間に7回、津波が来たという記録が残っている。過去にはもっとあったはずだ。それでもこの浜辺で暮らし続けてきた。北上地域の場合、住民不在なんかじゃなく、これほどみんなが頑張ったところはないと思うが、それでも私たちは復興のときにそうした過去からもっと学ぶべきだったし、未来の次の世代のことを思って決めるべきだったと思う。

それで今、災害が起こる前に未来になにが残したいのかを考えて「事前復興計画」をつくることをすすめている。また、北上町の復興プロセスの伝承を始めている。

それぞれの地域に根ざしたまちづくりの力

御祓川代表取締役 森山奈美

御祓(みそぎ)川は1999年につくられた民間のまちづくり会社で、2007年の能登半島地震をきっかけに能登全域を対象にして中間支援組織の動きをするようになった。ここ数年は、地域のいろんな主体がお互い連携しあうことで力を発揮する、地域内のエコシステムをつくる活動をやっている。

私たちが守りたい「能登らしさ」とは、世界農業遺産に先進国で最初に認定された能登の里山・里海だ。自然とのかかわりで私たちの暮らしが成り立っている。人が介在することで豊かな生態系を持っている里山・里海、それを支えるお祭りが能登にとっては大事だ。

今、大きな被害が出ているなかで、「能登が能登らしく復興するために」をスローガンに、能登復興ネットワークとして長期にわたったとりくみをやっている。

家業の自動車学校が持っている宿泊施設が自主避難所となり、1月1日は100人以上が泊まった。災害協定を町内と結び、貯水タンクも整備している。そこから毎日のようにたくさん送られてくる支援物資を地域の人にどうつなげていくかの調整に次ぐ調整をやっている。避難者がバラバラになっていくので、見守るための調査も開始した。

被災した能登の事業者の再建を手助けするために17年前の地震直後に立ち上げた地元産品のネットショップも、今回の地震直後から多くの注文をいただいている。

さて、地域づくりをするとき陥りがちな罠がある。それは「公平性の罠」と「前年踏襲の罠」と「多数決の罠」だ。最悪の組みあわせは、「目先の損得しか考えていない住民」と「これまで通りをやっているだけの行政職員」と「次の選挙に当選することしか考えていない政治家」だ。この罠にはまらないように、なにがこの地域にとっていいことなのか、何を守りたいのか、直面する問題の構造はどうなっているか分析しよう、といっている。

もう一つ、地域づくりに熱心な人が陥りがちな罠として「自分たちがやろうとしていることはいいことだ」→「どうして活動が広がらないのだろう」→「なんであの人はわかってくれないんだ」というものがある。それは陥りがちなことで、最適解を苦労してでも対話のなかから見つけ出していくのがまちづくりなんだと思う。

自分たちと関係のないところで進められる復興では、幸福感は得られない。苦しくても自分たちで考え、話しあい、決断してやっていくというプロセスにこそ、みんなが幸せになる道筋があるのではないか。津波は一瞬にして奪っていくが、それ以前から私たちは見えない津波とたたかってきた。何もしなかったらどんどん人が減っていくなかで、どういうふうに自分たちがかかわって、よりよい地域を後世に残していくのかをやっていくしかない。

また、外からの支援の力が集まっているときに、その力を地域のなかで稼ぎ続ける力につなげ、それを地域のなかの弱いところを支えることにつなげるようやっていきたい。

七尾市には青柏祭(せいはくさい)という1000年の歴史があるお祭りがあり、でか山と呼ばれる山車(だし。重さ20㌧)を曳くのにも500年以上の歴史がある。女性でも子どもでも誰でも曳くことができる。でか山の舞台の上で木遣(きやり)を歌う花形の職業があり、でか山の上には子どもたちも乗っている。全国からの観光客がそれを見ている。

でか山を動かすことが能登の里山・里海を動かす大きな力になっている。これだけの祭りをやるためには地域経済が回っていなければならないし、山をつくるためには里山に入ってムシロが編まれ、藤づるが編まれなければならない。たくさんの人がいないと動かないので、人材の供給が不可欠。つまり自然の循環、経済の循環、人材の循環があれば、小さくても地域は持続可能になる。これさえやっておけばこの地域は大丈夫ということを、先人たちは歴史から教えてくれていると思う。これだけは次の時代に残していきたいと思っている。