再稼働に向け動き出していた志賀原発

元日に発生した能登半島地震では、北陸電力・志賀原発が立地する石川県志賀町でも最大震度7の揺れを観測し、あわや福島原発事故の再現かと思わせる原発立地町直撃の地震となった。マグニチュード7・6の地震発生直後、志賀原発原子炉建屋下では震度5強を観測。北陸電力も政府もすぐに「異常なし」と発表したが、後から変圧器の故障、大量の油漏れ、外部電源の一部喪失などの「異常」が次々に小出しで発表されている。北陸電力によれば、現在までに放射能漏れなどの事象は発生していないとされるが、多重防護の一部を欠いた状態のなかで群発地震が継続しており、予断を許さない。地震想定や、原発再稼働の前提となる安全基準の信頼性は根底から崩れており、志賀原発の再稼働撤回のみならず全国の原発を即座に停止し、次なる大規模地震に備えることが急務となっている。

「異常なし」でも「実は…」が続々と

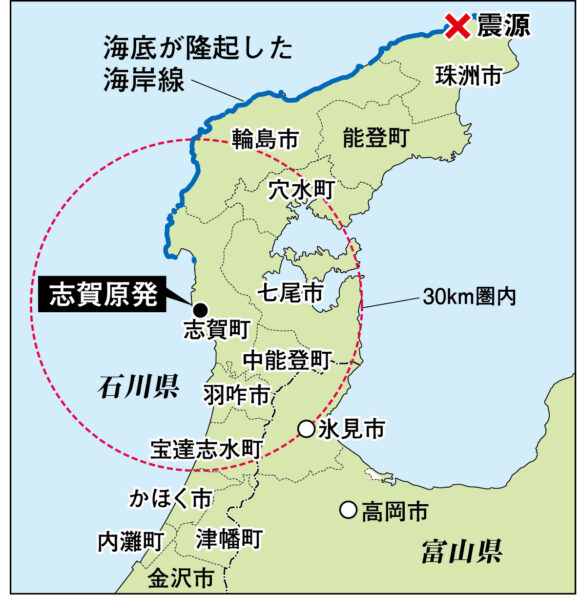

1月1日午後4時10分の地震発生直後、NHKをはじめとするテレビ各局は「志賀原発は異常なし」とする電力会社の発表を速報で流した。しかし、志賀町の最大震度7は、2011年3月11日の東日本大震災で福島県を襲った震度(6強)を上回っており、「原発が無傷で済むレベルではない」と誰もが直感する揺れだ。さらに能登半島北部では、海底が数㍍隆起して陸地化する現象が海岸線の85㌔にわたって発生【地図参照】。国土地理院が示したデータでは、海岸線の隆起は志賀原発の北7㌔地点にまで迫っていた。

1月1日午後4時10分の地震発生直後、NHKをはじめとするテレビ各局は「志賀原発は異常なし」とする電力会社の発表を速報で流した。しかし、志賀町の最大震度7は、2011年3月11日の東日本大震災で福島県を襲った震度(6強)を上回っており、「原発が無傷で済むレベルではない」と誰もが直感する揺れだ。さらに能登半島北部では、海底が数㍍隆起して陸地化する現象が海岸線の85㌔にわたって発生【地図参照】。国土地理院が示したデータでは、海岸線の隆起は志賀原発の北7㌔地点にまで迫っていた。

志賀原発は、福島第1原発と同じ沸騰水型(BWR)の1号機、改良沸騰水型(ABWR)の2号機の2基がある。1号機は1993年7月、2号機は2006年3月に運転を開始した比較的若い原発だが、2011年の福島原発事故後の全原発停止によって稼働を停止。2号機については、2014年から再稼働に向けた新規制基準の適性審査が進んでいた。福島第1原発と違い地震時に原子炉は動いていなかったが、使用済み核燃料貯蔵プールには計1657体の核燃料が保管されていると推定される。

原発が稼働していなくても、貯蔵プールに常時水を送り核燃料を冷却しつづけなければならない。冷却機能が止まれば、数時間で燃料棒が損傷し、放射能漏れを起こす恐れがある。また、電源喪失で冷却水が供給できなくなったり、海岸線隆起で海水がとり込めなくなれば冷却機能が失われる可能性があった。

当初は「異常なし」とした北陸電力だが、その後の発表・訂正で徐々に実態が明るみに出ている。

1日、記者会見した林芳正官房長官は、「現時点では(志賀原発に)異常は確認されてない」としながら、記者の追加質問に対して「変圧器に火災が発生したが、すでに消火済み」とのべた。

さらに同日、原子力規制庁の会見では、地震の影響で外部から原発に電気を送る一部系統が使用不能になっていること、2号機で外部から電気を受けとる変圧器付近で「爆発したような音と焦げ臭いにおいがあった」と報告があったが、それは火災ではなく、地震の揺れで変圧器内部の圧力が高まったため消火設備が起動したものと公表。

さらに1号機でも変圧器周辺で油漏れが確認され、電源の一系統が使用不能となり復旧のメドは立っていないが、他の系統から電力を供給しているため問題なしとした。

また、核燃料貯蔵プールで地震の揺れによって冷却水(放射能を含む)が1号機では95㍑、2号機では326㍑が飛散して床面にこぼれ、冷却水を供給するポンプが一時的に停止したが、午後4時49分に復旧し、核燃料を貯蔵している使用済み燃料プールの冷却に問題はないとした。

翌2日には、高さ4㍍の防潮壁が数㌢傾いたこと、1、2号機の廃棄物処理建屋の接続部分のカバー約15㍍が脱落していたこと、2号機の使用済み燃料貯蔵プールに2・5㍍のケーブルカバーなどが落下していたことが公表された。

油漏れは当初の6倍 揺れも想定上回る

当初は「発生しなかった」(1日)、「水位計に有意な変動は確認されなかった」(2日)と説明していた志賀原発への津波到達については、3日に「約3㍍の水位上昇が観測された」に変わり、10日には、地震発生後1~3㍍の津波が複数回到達していたことが明らかになった。北陸電力は、津波ではなく「水位上昇」と表現している。

変圧器損傷による油漏れについても、当初は漏れ出した油は「約3500㍑」と発表していたが、5日には漏洩量は約六倍の約2万㍑にのぼっていたと訂正した。2万㍑といえばドラム缶(200㍑)100本分に相当する量だ。また北陸電力は「全量を回収済み」としていたが、10日にも新たに海面に油が漏洩していることが発覚した。10日までに計2万3000㍑余りの油が漏れ出たことになる。今も全貌は明らかではないが、北陸電力は油に放射能は含まれていないとしている。

1日の地震で油漏れを起こした志賀原発の変圧器(撮影:北陸電力)

さらに志賀原発で観測された揺れの加速度が、一部で想定を上回っていたことが10日に開かれた原子力規制委員会の定例会合で明らかになった。原発には施設や設備ごとに揺れやすい周期が異なり、あらかじめ各構造物ごとに揺れの大きさを示す加速度(ガル)を想定する。福島原発後の原発再稼働に向けて設定された新規制基準では、耐震設計に用いる地震動の加速度をおよそ1000ガル(大規模地震の目安)前後に設定している。

だが、今回の能登半島地震では、志賀原発がある志賀町の観測点での最大加速度は、東日本大震災に匹敵する2828ガルにのぼった。1000ガル以上も計7地点で確認された。志賀原発1、2号機の原子炉建屋の基礎部分でも揺れが想定を上回り、1号機では東西方向の0・47秒の周期で918ガルの想定に対して957ガルを観測したという。規制庁は原子炉建屋などに異常はないと説明しているが、北陸電力が規制庁に報告したのは9日で、みずから公表はせず、関係自治体に説明もしていなかった。

また規制庁は、原発の約30㌔圏内に約120カ所あるモニタリングポスト(空間放射線量の測定器)のうち、輪島市や穴水町など原発の北側20~30㌔付近にある15カ所で、地震発生以降、測定不能の状態にあると発表。空間線量の実測値は、原発事故時に住民避難の判断根拠となるものであり、計測できなければ避難時期やルートも決められない。このモニタリングポストの欠測(故障)も20カ所にのぼることが10日になって明らかになった。道路が寸断されているため、原因の特定ができず、一部では復旧の見通しが立っていないという。

北陸電力からの重要情報の後出しや訂正があいつぐため、経産省は10日までに、北陸電力に対して正確な情報発信をおこなうよう指示するという事態にもなった。

現在までのところ、原子炉が停止中だったこともあり、福島原発のような過酷事故には至っていないが、地震そのものが想定を大きく上回る規模で発生し、断層による地割れ、海面隆起、交通網寸断、停電などの多重災害において原発情報はすべて後出しになり、「異常なし」は異常がないのではなく、パニックを防ぐための政治的アナウンスに過ぎないといえる。

一部では、主電源が喪失し、核燃料プールから水が漏れ続けているとの報道もあり、今後どのような重大事象が明るみに出るのか、予断を許さない状況が続いている。

いくつもの断層が集中する能登半島周辺では、1700年以降、何度も大地震に見舞われており、そのような地域に原発を立地する無謀さを自然が警告しているとみなさなければならない。

過去に臨界事故隠蔽も 原子炉下には断層

志賀原発での重大事故と情報隠蔽には、有り余る前科がある。1999年6月の定期検査中に一号機で臨界事故(意図せずに核分裂反応を起こし、大量の放射線や熱を発生させる事故)を引き起こしたが、北陸電力は「発表すると2号機(建設)の工程が遅れる」などの理由でデータを改ざんし、必要な記録を隠滅。対外的な報告を一切せず、8年後の2007年3月に明るみに出るまでひた隠しにしていた。

事故が発覚したのは、全国の電力会社でデータ改ざんが明らかになったことを契機に原子力安全・保安院が一斉点検を命じ、北陸電力の全社員アンケートで1人の社員が告白したからだった。このときすでに志賀原発2号機は稼働を始めていた。

このような情報隠蔽は、原発建設を推進する電力会社、原発メーカー、立地自治体、政府を含む“原子力ムラ”の常套手段であり、「原発安全神話」を流布する側にとっては体質化して久しい。重大事故では、浜岡原発(中部電力)、女川原発(東北電力)、東京電力の福島第2原発、柏崎刈羽原発では核燃料の制御棒が脱落する事故が起き、福島第1原発(東京電力)でも7時間半にわたる臨界事故が発生していたが、電力会社は30年近くも隠ぺいしていた。また、2007年の新潟県中越沖地震で震度7相当の揺れに襲われた東電柏崎刈羽原発では、基礎杭に損傷が見つかったと東京電力が公表したのは地震から14年後のことである。

今回の能登半島地震を受け、原子力規制委員会(山中伸介委員長)は、再稼働に向けた審査が進む志賀原発二号機について「(今回の地震が)新知見かどうかを確定させるまでに年単位の時間がかかる。審査はそれ以上かかると思う」との見通しを示している。この期に及んで再稼働を前提にした審査を続ける姿勢を崩してはいない。

志賀原発では、2014年に北陸電力が2号機の再稼働を目指して原子力規制委員会に適合性審査を申請。2016年3月には原子力規制委員会の専門家チームが、原子炉建屋直下にある断層【図参照】を「活断層である可能性は否定できない」と評価した。新規制基準では、重要施設の直下に活断層がないことを求めている。断層にずれが生じれば事故につながりかねないため、12万~13万年前以降に活動したことが否定できなければ再稼働はできず、廃炉を迫られることになる。

だが、政府や財界が経済的利害から既存原発の再稼働を熱望するなかで、昨年(2023年)3月、原子力規制委員会は専門家チームの報告を覆して、「敷地内に活断層はない」とする北陸電力の主張を妥当とし、「活断層問題はクリア」とのお墨付きを与えた。委員の1人は「(北陸電が示した)膨大なデータに基づいて評価し直したところ、活断層ではないと判断できる非常に説得力のある証拠がたくさん得られた」とのべていた。

これが弾みとなり、昨年11月、経団連の十倉雅和会長(住友化学)が志賀原発を視察して「一刻も早く再稼働できるよう心から願っている」と訴えるなど、政財界が総力を挙げて再稼働に向けて動き出していた矢先に迎えたのが今回の能登半島地震だ。

すでに周知のように、能登半島には先端にも根元にも巨大な断層が幾重にも走っており、志賀原発だけでなく、隣接する福井県には日本原電の敦賀原発(1基停止中)、関西電力の美浜原発(1基稼働中)、大飯原発(2基稼働中)、高浜原発(2基停止中、2基稼働中)が林立し、全国で最も原発が集中する「原発銀座」と呼ばれる地域だ。この地域全体にも何本もの断層が連なっており、75年前の1948年6月の福井地震(マグニチュード7・1、最大震度6、死者3769人、負傷者2万2000人以上)をはじめ、近年も近隣では2004年の中越地震、07年の中越沖地震、20年には福井県嶺北でもマグニチュード5、最大震度5の地震などが頻発している。

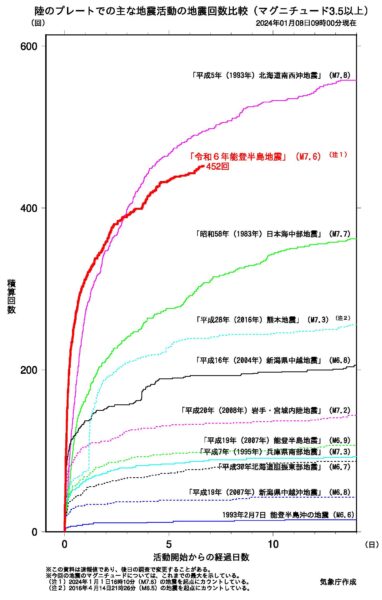

また今回の能登半島地震では、本震だけでなく、マグニチュード3・5以上の群発地震が連日のように続いており、日本列島で起きた過去の地震と比べてもその回数は抜きん出て多く、今後いつまで続くのかはわかっていない【気象庁作成のグラフ参照】。

すぐにでも原発を停止し、廃炉を進め、未曾有の地震に備えて核燃料を厳重に防護しなければならないのが常識であり、再稼働を前提にする発想そのものが気狂い沙汰といえる。規制する気の無い原子力規制委員会は「原子力推進委員会」と改名しなければならない。

今回の地震は、地下に断層があるかないか、それが活断層であるか否かなどに関係なく、人間がソロバンをはじいて計算した想定を帳消しにするほどの被害を広範囲にもたらすことを改めて教えた。再稼働という一部の経済的利害を追求する目標に基づいてつくられた新規制基準そのものが、自然を無視した恣意的かつ非科学的なものであることをシビアに突きつけている。

今や誰も「原発を建てて安全な場所」と責任をもって認定できないのが現実であり、「想定外」では済まされない。意図的に見ないことにしている「万が一」のいつ起きてもおかしくない原発災害によって失われるのは途方もない人々の生活と生命である。

絵空事だった避難計画 自治体に責任丸投げ

さらに、改めてあらわになっているのは、福島原発事故の教訓から自治体に策定が求められてきた「避難計画」と被災の現実との大きな乖離だ。

福島第1原発事故後、発足した原子力規制委員会は、原発再稼働のためにこえるべきハードルとして「新規制基準」と「原子力災害対策指針」(防災指針)の2つを策定した。そのうち防災指針は、事故発生に備えてとるべき被曝対策を定めるもので、原発の周辺地域ごとに策定される「避難計画」がその中核となっている。福島原発事故までは、「事故は絶対に起きない」という安全神話に依存して避難計画はまともに策定されていなかった。

ただし、防災指針における避難計画は、原発を管理運営する電力会社ではなく、周辺自治体の責任で策定するものとされており、原発の防護措置の一つであるにもかかわらず、規制委員会による安全審査の対象外とされている。あくまで国の原子力防災会議による了承手続きがあるだけで、自治体への責任丸投げというのが実態だ。

新たな防災指針では、避難計画を策定する対象地域を原発30㌔圏内に拡大(それまでは8~10㌔圏だった)しており、能登半島西岸に位置する志賀原発の30㌔圏内は、激震地の輪島市、穴水町、七尾市など八市町に約15万人が暮らしている。能登町や珠洲市は30㌔圏外だが、半島の先端にあるため、原発災害のさいは原発に向かって逃げることをよぎなくされる。

防災指針によると、原発事故発生時には5㌔圏内の住民がまず避難し、5~30㌔圏内の住民は屋内退避を経て、一定の放射線量(毎時20マイクロシーベルト)をこえたら、あらかじめ確保した避難先に向けて避難を始めるとされている。

だが今回の地震では、まず第一に避難経路を決めるための指標となる空間放射線量を計測するモニタリングポストが20カ所で故障。携帯電話も使えなくなり、停電のためテレビ電波も入らず、情報手段が途絶した。これでは放射線量もわからず、避難に関する情報も住民は知ることができない。

1日の地震で崩落した国道249号線(石川県志賀町、3日)

さらに、避難路となる道路は、24路線54カ所の国道、県道、高速道路が通行止めとなった。原発事故時の「基本的な避難ルート」とされていた金沢市と能登半島を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」は、複数カ所で陥没し、一時的に全面通行止め。他の一般道でも発災から1週間たっても、崖崩れによる寸断、路面の亀裂や陥没、崩落などが修復できず、10日現在で3000人以上が孤立状態に置かれている。

現地に物資が供給できないということは、現地住民が域外に避難することも物理的に不可能ということであり、地震と同時に起きる原発事故での住民の陸上避難は絵空事であることが浮き彫りになった。

さらに地震直後、珠洲市長は「市内の6000世帯のうち9割が全壊またはほぼ全壊だ」と災害対策本部会議で窮状を訴えた。この時点で防災指針にある「屋内退避」は机上の空論であり、このような原発事故の防災指針・「避難計画」は現実とかけ離れていることが浮き彫りになっている。自治体が膨大な時間と労力をかける計画策定や避難訓練などもアリバイに過ぎず、「安全神話」醸成のためのパフォーマンスに過ぎなかった。

現在も能登の被災地では、住居の崩壊や大規模火災、道路寸断、通信遮断、水や電気などのライフラインの途絶、燃料や物資不足、さらに豪雪による低体温症、感染症蔓延などの未曾有の被害のなかで、被災者や支援するボランティアたちの極限状態が続いている。国による早急な救援が必要だが、さらに原発災害が加わっていたら果たしてどんな事態を招いていたか――。救援・救助もおろか、住民の自主避難もできず、能登半島全体が孤立と阿鼻叫喚の渦に飲まれていたことは想像に難くない。

この期に及んで「地震に耐えた」と慢心し、とり返しの付かない過酷事故を引き起こすまで再稼働マインドから抜けきれない「原発ゾンビ」を退場させ、地震列島の現実に立った正気を政治にとり戻すことが急務となっている。