新型コロナの感染拡大を機にオンラインでのコミュニケーションやショッピングが急拡大し、感染対策としてデジタルを利用した感染者追跡など個人監視の領域が急速に広がっている。PARC自由学校連続講座「ポスト新自由主義―“ブルシット・ジョブ”からケアと連帯による世界へ」の第3回が8月6日におこなわれ、「パンデミック監視資本主義に抗う―デジタル・リテラシーとデジタル権」をテーマに、ジャーナリストであり社会学者(カナダ・ビクトリア大学教員)である小笠原みどり氏が講演した。講演の要旨を紹介する。小笠原氏は20年来、監視の問題の研究に携わり、日本人ジャーナリストとして初めてエドワード・スノーデン氏へのインタビューもおこなっている。主著に『スノーデン・ファイル徹底検証』(毎日新聞出版、2019)、『スノーデン、監視社会の恐怖を語る』(毎日新聞出版、2016)などがある。

◇ ◇

パンデミック監視の出現

小笠原みどり氏

パンデミックと同時に世界のデジタル監視活動は新しい次元に入った。新型コロナウイルスの感染予防策として2020年3月頃から各国政府が「ビッグデータ」=大量の個人情報を使い始めた。「ビッグデータ」に学術的な定義があるわけではないが、携帯電話やパソコンを使うなかで、たとえばグーグルでどんな言葉を検索したか、だれにEメールを送ったか、だれに電話したかといった個人情報が、電子機器を使うこと自体から産み出される。こうしたデータはすべて個人情報だ。それを企業はビッグデータと呼び、インターネットが普及し始めた頃からだれのデータでもない大量のデータだと捉えて商売に使おうとしてきた。

パンデミックのなかでこれを感染予防策として使い始める動きが出てきた。たとえばイスラエルでは感染者が多い地域を赤く示した地図をスマホ画面に示すアプリが開発された。こうしたデータは携帯電話の位置情報を使用している。日本でもNTTが渋谷駅にどれくらい人が出ているかなどの情報を政府と共有するようになった。

韓国では、携帯電話だけでなくクレジットカード情報と組み合わせて感染者の動きを追跡し、さらにパンデミック初期には感染者の具体的な位置と年代、性別を含めた情報をインターネット上に公開した。政府としてはその場にいた人に警戒を促す意図があったが、これによってデマや感染者捜しがネット上で広がった。感染予防に年代や性別がどれだけ必要なのかが疑問視され、その後削除されるようになったと聞いている。初期の段階で情報に透明性を持たせるということではあったが、かなりの個人情報がそうした形で収集され、保存され、使用された結果、プライバシー侵害が生じた。

台湾も厳しいロックダウンを敷いた。ある学生が入国するさいに空港でアプリをインストールするよう政府にいわれ「天から見てるからね」といわれたそうだ。その学生の携帯電話の電池が日曜日の朝に切れ、気づかずに寝ていたところ、45分後に警察がドアをノックした。彼はそのことで本当に自分の居場所が追跡されていたことがわかって、ぞっとし、そのようなリアルタイム監視がおこなわれていることを、BBCに投稿した。

携帯電話・位置情報を使ったパンデミック監視は、政府とインターネット会社、アプリケーション会社、通信会社などの企業が一体となっておこなわれる監視だ。パンデミックは両者の関係をさらに深くし、政府と企業が一体となっておこなう監視の大きな実験的な空間が一気に広がったといえる。

中国では、初期に武漢で厳しいロックダウンが敷かれ、その直後に少し人々が外で動けるようになると、スマートフォンに健康コードと呼ばれるアプリを入れることが推奨された。信号のように赤、黄、青が出るアプリだ。青であれば食品市場に入れ、バスや地下鉄に乗れ、役所にも行ける。赤はこうした公共空間にアクセスできず、仕事にも行けない。黄色は一定期間自宅に待機しなければならない。アプリで色分けされる場合、ビッグデータにもとづいたアルゴリズムによって振り分けられるので、本人になぜ赤と判定されたのか、その理由はわからない。感染者の多い地区に近づいたからかもしれないし、インターネット上に政府を批判するコメントを書いたからかもしれない。理由はわからないが、そうして人々の振り分けがおこなわれた。

パンデミック監視の一番の特徴は、このようにスマートフォンやアプリを使った個人監視が一気に広がったことだ。

問題点の一つは、まず健康や病歴など、個人情報のなかでももっとも繊細な情報が、緊急事態、例外状態のなかで、まるで公共情報のように扱われるようになったことがある。本来これらの情報は簡単に共有されない。医師や看護師には守秘義務があり、患者の病歴があるか、どんな薬を飲んでいるかなどを勝手に人に話してはいけない。プライバシーがもっとも手厚く保護されるべき情報だ。

厚労省が開発し、活用を推奨した接触確認アプリCOCOAのチラシ

また位置情報のGPSによる追跡のほか、日本でも接触者追跡アプリ(COCOAなど)が実用化された。これはシンガポールのエンジニアたちが、専門家が聞きとり調査によっておこなっていた感染者の接触者追跡を技術的にサポートできないかという善意から発案したものだが、それをグーグルとアップルが共同開発して全世界に自分たちのつくったバージョンを提供し、各国政府が好きな形で発展させてアプリを開発した。カナダ政府もアップル・グーグルバージョンを使ってインストールを呼びかけた。連邦政府バージョンや州バージョンもあり、私が教える学生のなかにも、だれかの感染予防につながると思ってインストールした子もいた。

ただ、インストールしたものの、どう機能しているかわからなかったり、「アプリをインストールするとバリアみたいなのが体のまわりに張り巡らされてコロナにかからない」と勘違いした高齢者がいるなど、誤解も招いた。結局、各国でそれほどダウンロード率は伸びず、普及しなかったので、接触者追跡の役にも立たなかった。日本も低かったが、カナダでも20~25%程度だ。

そして、中央集権的な健康情報データベースの作成も進んだ。今まで健康情報データベースは非常に秘匿性が高いものなので、病院ごと、あるいは病気の種類ごとにつくられてきたが、コロナのデータが既往症などの情報も含むようになったり、それ以外の病気のデータベースと連携するようになっており、大きな医療データベースができてきている。

台湾のように自己隔離の執行を政府が確認するのに、位置情報を使うだけではなく、ポーランドでは自撮り写真を1日2回政府に提出しなければならず、背景が自分の家でない場合は取り締まりの対象になるということも起きた。

そしてワクチン・パスポートだ。カナダのブリティッシュコロンビア州では今年4月まで約半年ほどワクチン・パスポートが実施され、さまざまな波紋を呼んだ。私たちはそれぞれの体に一番あった治療や予防接種を受ける権利がある。ワクチンを接種することができない人、受けたくない人などさまざまな理由があるにもかかわらず、ワクチンを受けた人だけが、ワクチン接種を証明するQRコードを見せればレストランや映画館などに入れるようになった。

こうした差別的な扱いには、人々の不満が高じて、パンデミック対策の行動規制に反対する大きなデモにつながった。このデモは「トラッカーズ」と呼ばれるトラックに乗った人たちが国旗をなびかせながら車列を組んで各地の街を練り歩き、首都のオタワでは路上を長期間占拠した。昨年1月のアメリカの連邦議事堂占拠という右翼的な動きと重ねて報道され、政府はトラッカーズたちを排除したが、ワクチン・パスポートを実施していた州政府は直後から次々ととりやめていった。

以上のような内容が感染予防に直接関係する監視活動だが、それ以外にも間接的なデジタル監視が広がった。例えば、学校に通えないので教育分野にもデジタルプラットフォームが入ってきた。ズームは使用者を爆発的に増やし、グーグルの教育サービスを利用する学校が増えた。大人も自宅で仕事をするようになり、マイクロソフトの会議システムを使うようになったり、パソコンで検索する時間や使用データ量もどんどん増加した。北米では、パンデミックで電子画面の使用時間は、一人当たりほぼ倍になったといわれている。それだけデジタルプラットフォームに私たちが依存し、デジタルプラットフォーム会社は売上を伸ばしているということだ。

日本の変種:マイナンバーとデジタル庁

日本政府のコロナ対応はどうだったか? 当初、PCR検査の抑制は明確であったし、医療機関が対応できない状態になり、病気になっても自宅待機しなければならない人が続出した。布マスクを配布したかと思えば、安倍政権の終わりの方で緊急事態宣言を出し、その前に突然学校を一カ月休校するなど、まったく一貫性のない対応をしたあげく、やっと生活支援のための特別給付金を出すことになった。

日本の場合は住民票をもとに現金給付がおこなわれるので自治体が管轄する。しかし今回、政府はわざわざマイナンバーカードを給付金の手続きのなかに組み込み、あたかも郵送よりもマイナンバーの方が早いかのように宣伝した。しかし、マイナンバーカードを取得しないと申請ができず、取得するには役所に行かなければならない。そこで密な状態がパンデミックのなかで作り出され、郵送より遅いケースも出た。

こうした混乱や政府の無策に対する批判として市民社会のなかからも、韓国や台湾と比較し、「もっと監視した方がいいんじゃないか」という声も上がってきて、私は心配しながら見ていた。監視することが直接的にウイルスの拡散を防ぐかどうか疑問符がつく点がたくさんある。その検証もおこなう必要があるが、パンデミック初期はみんな不安なので、強い手段を打ち出してほしいという期待が強まるのだろう。

そうした状況を口実に、政府や官僚やIT企業(楽天やソフトバンクなど)から、「デジタル敗戦」という言葉が出てきて、政府は今度こそマイナンバーを普及する大きなチャンスと位置づけた。菅政府はとくにデジタル庁を看板に発足した。今までばらばらで遅れていたデジタル化を一括して請け負い、マイナンバーカードと運転免許証や健康保険証を一体化していくなど、これまで誰からも支持されずできなかったことを一気にやろうとした。2023年までにマイナンバーカードをほぼ全国民に取得させ、自治体の住民データと連係し、さらに幅広い分野の私企業の持っている個人情報をデジタル化して利活用していく方向で動いている。

IT業界によるショック・ドクトリン

日本政府を含め、医療体制の崩壊が起きていたにもかかわらず、医療体制を構築しなおす方向ではなく、個人の行動を見張る、行動抑制をかける、行動変容を促すという形でパンデミックを乗り切ろうと、なぜ各国政府はしたのだろうか。これだけデジタル技術を使った新たな監視が打ち出されたのは、パンデミックを機にしたショック・ドクトリンではないか、という声がロックダウンの直後から上がり始めた。

『ショック・ドクトリン』の著者であるナオミ・クラインはパンデミックが始まると同時に『コロナウイルス資本主義』という記事で、これを機にIT企業はさらに多くの個人情報を収集するために仕掛けてくる、もう仕掛けてきていると発信した。私のような監視研究者もまた、同じことを懸念していた。本来もっともセンシティブで、もっとも慎重に扱わなければならないはずの健康情報、医療情報を開示しなければ、テロリストだと非難されんばかりの状況になったからだ。これは9・11以降の対テロ戦争のなかで監視システムが次々あらわれた時期に匹敵するほどのショック・ドクトリンだと感じていた。

『監視資本主義』を著したショシャナ・ズボフ(ハーバード大学名誉教授)もまた、コロナ流行を機にグーグルやアップルなどIT企業が健康や医療に関するデータを収集し、商売に使おうとしていることに警鐘を鳴らした。

この2人と、テキサス大学に勤める監視の研究者で、アメリカの奴隷制度と監視のつながりを論じた『Dark Matters』という本を書いたシモーヌ・ブラウンの3人の女性が、2020年9月21日に「パンデミックと抵抗の時代の監視を考える」というパネルディスカッションをおこなった。

(左から)ナオミ・クライン、ショシャナ・ズボフ、シモーヌ・ボラウンの3氏によるパネルディスカッション(2020年9月)

この集まりでショシャナ・ズボフが強調したのは、IT企業がパンデミックでいかに巨万の富を得て、記録的な収益を伸ばしているかである。米国のGDPがコロナで9・5%と記録的に下落した2020年春から夏にかけてアマゾンは収益を倍増、フェイスブックも収益を九八%伸ばした。マイクロソフトはクラウド・サービスで増収し、グーグルは学校向けの「グーグル・クラスルーム」の利用者を倍にし、ビデオ会議サービスの利用件数を900%も伸ばした。そして家に閉じこもる私たちが携帯電話やパソコンにかじりついている間に、アップルは株式時価総額2兆㌦を達成した初のアメリカ企業になった。楽天やソフトバンクなどももうかったし、今ももうかっている。楽天の三木谷浩史氏やソフトバンクの孫正義氏は、政府の緊急事態宣言に対する誰よりも強力な応援団だった。ステイホームになればなるほど、Eコマース、オンラインショッピングが伸びるからだ。

こうしたIT企業の商売の手法について、ズボフは「グーグルは監視資本主義の開拓者にして発見者、製作者、実験者、先導的実践者、ロールモデル、そして拡散のハブになった」と書いている。グーグルは利用者のデータをたくさん収集し、広告主に提供する。それによって広告主はよりターゲットを絞り、ピンポイントで広告を打つことができる。だから私たちの個人情報が高く売れるのだ。グーグルはそのビジネスモデルを最初につくった会社で、常にそのビジネスモデルを牽引し、修正し、発展させ、実験をくり返している。

例えば、ビッグデータ企業は、検索結果だけでなく、携帯電話のマイクを使った情報も収集している。携帯電話がオフになっていたとしてもマイクロフォンはオンになっていて、歩きながら「今度の夏休みはハワイに久しぶりに行きたいと思っている」と話していて、スマホをオンにすると「そろそろハワイに行きませんか」という広告が出てくる。ズボフが「グーグルは、供給と需要とユーザーとの結びつきを深める代わりに、事業を改革して広告主の要求に応えることを選択した」と書いているのはそういうことだ。「その要求とは、市場で優位に立つために、いかなる手を使ってもユーザーのオンライン行動を収集し把握することだ。この新しい事業では、ユーザーの目的は無視され、ユーザーは他者の目的を果たすための手段になった」と。

私たちユーザーは、調べたいことがあって調べるし、「便利だ」と思うが、グーグルは広告主に私たちの情報を提供するためにあり、ユーザーは広告主の目的を果たすため手段として使われている。

監視資本主義とはなにか

ズボフは著書『監視資本主義』の冒頭で「監視資本主義の定義」を八つあげている。そのうち五つをみてみる。

①人間の経験を、密かな抽出・予測・販売からなる商業的慣行のための無料の原材料として要求する、新たな経済秩序。

②商品とサービスの生産が、新たな地球規模の行動修正構造に従属する、寄生的な経済ロジック。(行動を修正するのは消費者の側。本来、広告が送られて来なければハワイには行かなかったかもしれないが、「あなたはハワイに行きたい」「これだけお得です。今ホテルが半額です、フライトが安いです」と入ってくるとだんだん行動が修正される。この行動修正構造に従属して商品とサービスが売られるような経済)

③歴史上前例のない富、知識、力の集中を特徴とする、資本主義の邪悪な変異。(ビッグデータ企業が富、知識、力を独占する)

④完全な確実性に基づく新たな集団秩序を課すことを目的とする運動。(個人データを多く収集することによって個人の行動予測を立てる。企業がほしいのは、その人が確実に買ってくれること、確実な行動予測だ。企業や政府は、確実な行動変容をデータによって促すことができ、それによって新たな集団秩序を確立しようと考えている)

⑤上からのクーデターとして最もよく理解される、人間の重要な権利の没収――人間の主体の打倒。(個人はデータや情報によって思考を操作され、自分の考えが持てなくなっていく。常に広告にさらされ、常に行動変容を促す情報を送り込まれていると、個人は自分で価値判断し、自分の権利を行使することができなくなる)

ズボフはだから、デジタル技術によって可能になった監視資本主義は人類史上前例のないものであり、人間の主体性を奪う恐ろしい仕組みだと警鐘を鳴らしている。

資本主義と監視の歴史的な関係

しかし、歴史的に見ると、監視はデジタル技術が登場する前から、資本主義にとって不可欠な役割を果たしてきた。

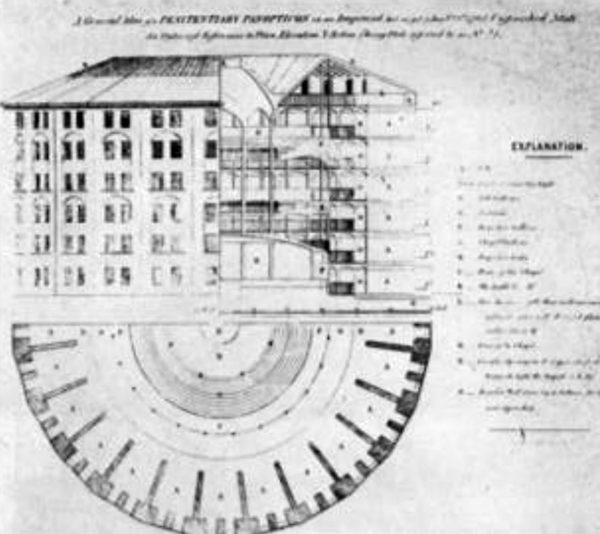

近代監視の理論モデルとして「パノプティコン」という図式がある【写真参照】。19世紀のイギリスの社会改革者ジェレミー・ベンサムが考案した監獄のデザインだ。日本語では「一望監視塔」と訳されている。

近代監視の理論モデル「パノプティコン」(一望監視塔)。中央に看守塔があり、周縁部に収容者の独房を配置。看守塔からは収容者が一望できるが、収容者からは看守が見えない構造になっている(ミシェル・フーコー著『監獄の誕生―監視と処罰』より)

中央にいる看守から収容者は一人一人見えるが、収容者から看守は見えないので、実際には看守が塔にいなくても収容者は看守がいる前提で行動するようになる。すると監視は収容者の心に内面化され、自動化され、強制力は必要でなくなる。

フランスの哲学者ミシェル・フーコーは近代社会をパノプティコンになぞらえて説明した。監獄だけでなく、工場、軍隊、学校、病院など、近代のさまざまな組織、制度のなかにパノプティコンの監視の仕組みをつくることによって、個々人が権力の望むように行動する規律社会を生み出すことができる。権力者は暴力をもちいなくても、人々が自らすすんでいうことをきいてくれるようになった、と。

フーコーは『監獄の誕生』という本で、近代制度による個々人の身体の調教は、資本主義の発展にとって欠かせないものであったことも指摘している。カール・マルクスもそのことをよくわかっていた。資本主義が発展する以前、ほとんどの人が農民として働いていたわけで、農民の身体の使い方や働き方、時間の使い方と、工場で必要とされる身体の使い方、時間の使い方はまったく違う。

長時間労働、深夜労働、三交代制など、工場主にとってもっとも収益が上がる働き方を人々の体にたたき込まなければ、工場は成立しない。資本主義の発展のためには、まず農民の身体を工場労働者の身体に作り替えなければならなかった。

学校における勉強も同じだ。近代の学校制度のなかでの勉強の仕方、受験戦争に勝ち抜く勉強の仕方にはある一定の様式がある。それを子どもたちに叩き込むために一定のカリキュラムが組まれ、時間割があり、先生が配置される。小学校では、足の裏は床につける、足をイスの上に乗せてはいけないとか、鉛筆の持ち方、消しゴムの使い方まで手とり足とり教える。家族のなかでは、戸籍制度のように家父長制に基づく序列が作られ、家族の者同士が相互に監視しあってきた。

資本主義を支えたという点では植民地の監視を見過ごすことはできない。世界的に資本主義が広がっていくなかで、欧米はアフリカ、アジアで植民地を増やし、日本も台湾、朝鮮を植民地にし、中国などにも占領地を増やしていく。指紋はイギリスの植民地だったインドで開発され、日本軍も中国東北部を占領したさいに中国人を識別するために実用化していった。植民地では、宗主国の内部よりももっと暴力的で、もっと直接的な監視がおこなわれた。宗主国の「国民」も監視された。日本では、戸籍にリストアップした人を「国民」とし、徴兵や納税の義務を課し、戦時中には隣組や特高警察までつくって、個人の動向や考えを監視した。

さまざまな監視が歴史上ずっとおこなわれ、すべてが最終的には経済的なシステムを成立させることに貢献してきた。とくに職場の監視は、資本主義の発展に欠かせなかったという点で、チャップリンの映画『モダンタイムス』をご覧になることをお勧めする。私は授業で学生たちにこの映画を見せ、監視が歴史的な背景を持ち、なおかつ日々の私たちの暮らしのなかにも織り込まれているものだということに気づいてもらうようにしている。

新自由主義は監視の権力を膨張させている

こうした歴史の延長線上で、新自由主義の時代に入り、デジタルの技術をもちいた監視の権力が膨張してきた。対テロ戦争の下で極秘につくられたアメリカの国家安全保障局(NSA)の世界監視システムを、エドワード・スノーデンが2013年に告発した。日本にも主に米軍基地内にNSA監視システムがあり、日本政府は極秘裏に税金で援助もしてきた。そして2012年からは、内閣情報調査室の主導で日本政府がネット監視を開始したこともスノーデン・ファイルによって明らかになった(詳しくは、小笠原みどり『スノーデン・ファイル徹底検証 日本はアメリカの世界監視システムにどう加担してきたのか』参照)。

その後も安倍政権下で、秘密保護法、共謀罪、マイナンバー、共謀罪などの監視の法案が成立してきたが、2020に年3月31日、警察法改定法案が可決され、4月1日に警察庁サイバー警察局が創設された。この法案は「サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為による個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案」に対処するため、都道府県警の枠組みをこえて警察庁内にサイバー警察局を創設するという。警察が「個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害する」と思えばなんでも介入でき、監視対象が漠然としている。

サイバー空間というのはインターネットやSNSのことで、私たちのコミュニケーションの場そのものだ。表現や言論の空間に警察の監視が及ぶことについての懸念は当然話し合われなければならないが、ほとんど審議されないまま、野党も賛成するところが出て可決されてしまった。日本国憲法ははっきりと通信の秘密や表現の自由をうたっているが、それとの関係も位置づけられなかった。

警察はすでに膨大な個人情報を収集していて、被疑者写真1170万件、指紋1135万件にのぼる。被疑段階なので、無実の人の指紋も集めている。DNA型も、すでに141万件に上るという。捜査機関の民間通信事業者への情報開示件数は、ラインだけでも2021年上半期で1421件という。警察が令状をとらずにIT企業から個人情報を集める開示請求は、法的に問題があり、その収集件数が拡大していることは懸念すべきだと思う。

スノーデンが暴露したのはおもに諜報機関、軍や戦争と一体になった情報収集だ。警察は刑事訴追を目的としており、本来はまったく目的が違う情報収集だ。一番違う点は、警察は集めた情報を証拠として法定に提出するので、裁判で公開される点だ。その情報収集が本当に理にかなったものなのか、ある程度わかる。諜報機関はいつまでも闇だ。テロを防止するという名目だが、犯罪捜査とまったく関係のない監視活動をおこなっていたとしても、誰にもわからない。諜報の方がいろんな意味で問題が多いのだが、警察の監視も不透明な部分はあり、両者がこれほど力を持ってくると、だんだん監視活動が融合してくる懸念もある。

まとめ

パンデミックを機にデジタル監視は新しい次元に入った。新型コロナ対策として、ここまで監視が前面に押し出された背景には、プライバシー保護の枠組みをとり払って、果てしなく個人情報を収集したい監視資本主義の策動がある。

マイナンバーの利用拡大とデジタル庁の創設は、日本におけるパンデミック監視資本主義の変異株として見ることができる。現在のデジタル監視は、政府と民間企業の共同作業である。新自由主義の看板である民営化と、監視の権力の拡大はなんら矛盾しない。

集められた個人情報が、目的外に使用される可能性は一元的なマイナンバー制度やデジタル庁によって飛躍的に高まる。顔認証システムや個人の携帯電話をターゲットにしたスパイウェアなど他の監視システムと、マイナンバーやデジタル庁も接続・照合できることを常に意識する必要がある。一つの監視システムでは完結しない。デジタル技術だからこそつながっていく。

デジタル監視が、政府にとって都合の悪い情報を明らかにするジャーナリストや市民を封じ込める手段として使われる傾向はますます強まっている。そういう意味で監視は政府・企業と人々の力の差を拡大し、民主主義を脅かしているといえる。まさに、ズボフの言う「上からのクーデター」である。

にもかかわらず、新自由主義によって拡大する貧困、差別、不平等、権利侵害に対する人々の抗議は世界的に強まっている。デジタル監視に対しても同じだ。10年前に私が同じ話をしてもぴんとくる人は少なかったと思うが、ニューヨークタイムスなどが書くようになったのが2019年以降なので、この2、3年ほどで多くの人がIT企業の監視活動を知るようになった。それに対して技術的、法制度的、文化・芸術的に対抗する動きが、世界中で始まっている。