陸前高田市から三陸海岸線を南下し、宮城県北の気仙沼市の取材に入った。気仙沼市は、今日までカツオの水揚げ24年連続日本一を誇る国内随一の水産都市だ。内陸に10㌔ほど細長く入り込む気仙沼湾の奥地に気仙沼市場があり、その周辺に巨大な水産加工場が立ち並ぶ加工団地がある。その他にも製氷所、製函業者、運送業者、漁具販売店、資材屋などなど、水産業に携わる事業所が漁港周辺に密集している。そして漁港の近くには水産関連事業所にかかわる会社があり、周囲にはその会社で働く人々の家があり、市民が利用するスーパーや飲食店などが集まるようにして街が形成されている。「気仙沼の復興は漁業なくしてありえない」。この街の誰もがそう口をそろえる。水産業の復興が、気仙沼のまちの復興の鍵を握っているのだ。

気仙沼漁港(宮城県)

10年前の3月11日、地震発生後に押し寄せた津波は、気仙沼湾の奥地まで進入し、市場や加工場をはじめ、市街地まで押し寄せた。さらに、気仙沼では海岸沿いに立ち並んでいた船舶燃料用の重油タンクが流され、倒壊して重油が漏れた。重油は津波浸水域や気仙沼湾の水面に広がり、陸で発生した火災から重油に火が燃え移った。その火は水面を移動しながら延焼面積を大きく広げていった。

気仙沼では、津波と火災による被害から立ち上がり、国の補助金制度などを利用しながら加工業者などの水産関連企業が先陣を切って復旧させてきた。

気仙沼 借入れの返済も加わり

しかし今、気仙沼の水産業界は厳しい状況に置かれている。加工場を復旧し、震災から10年が経過して街や道路なども整備が進んだ。しかし、肝心の市場への水揚げ量がなかなか回復していない。震災前の年間水揚げ量が約10万3600㌧あったのに対して昨年度は約6万5100㌧となっており、震災前の約63%しか戻っていない。

水産業関係者は誰もがみな「大事なのは金額ではなく量だ」という。魚の絶対量がなければ工場の稼働率が下がり、魚を入れる箱や氷、使用する燃料も減る。市場に水揚げされる魚の量が気仙沼の水産関連事業、つまり気仙沼そのものの活気にダイレクトに響くのだと。

市場関係者の男性は「市場の水揚げ量が回復しないことが予想外であり大きな痛手となった。会社を復旧するために加工業者などは補助金を利用して社屋や工場を建て、冷蔵・冷凍施設、加工設備を整備した。しかしこれほど水揚げが落ちることは想定していなかったため、震災以前並の設備に対して魚が少なく、競争率が上がって値がつり上がるという悪循環に陥っている。おまけに補助金を受けた際の自己負担分の借り入れの返済もある。“水揚げ量の減少”と“借り入れの返済”の問題は、加工場が復旧して水揚げが再開された当初からこの業界では課題となってきたが、10年経った現在も厳しい現状は変わっていない」と話す。

震災の直接的な影響とは別に、海の変化も大きな問題になっている。水揚げが減っていることがもっとも重要な問題なのだが、これまで気仙沼で水揚げされなかったような魚が増えたり、サンマが劇的に減少したり、5年ほど前イワシが急にとれなくなり「幻の魚」と呼ばれたかと思えば、この数年はこれまでにないほど水揚げが好調だという。また、昨年はカツオが6㌔の特大なものから1㌔の小さなものまでサイズの変動幅が大きく、加工業者が欲しがる2~3㌔のものが安定して揃わなかった。今までになかったような変化が海の中で起きているなかで、魚種転換や漁法の工夫など柔軟に対応して水揚げを維持・向上させていくことも課題となっているようだ。

年度末控え 眠れぬ日が続く

加工場などを回って取材をするなかで、なんとなく気にかかることがあった。コロナ禍で外部からの取材対応などが難しいなかで、いくつかの企業で現状を聞かせてもらうことができたが、どことなくピリピリした緊張感のようなものを感じたのだった。

この緊張感がなんなのかはよくわからなかったが、ある会社の社長がこうこぼしていた。「ちょうどこの時期は、気仙沼の水産業は閑散期になる。市場の水揚げが少なくなり、加工場もあまり稼働しない。そんななかで震災の日を間近に控え、さらに年度末を迎えることになる。資金繰りのことや魚が少ない現状をどう打開するか、会社や加工場、倉庫を再建したさいの借金の返済、土地の賃料の支払い、人手不足の問題など、忙しい時期には考えないことまで考えてしまうものだ。おそらく多くの従業員を抱え、裾野の小さな会社の命運まで握っているような企業の社長や責任者は、みなこの時期は夜も眠れないのではないか。私もこの時期は夜中に目が覚めてしまうと、どうしても朝まで眠れなくなる。津波で命の危機を経験し、会社も流され何もないところからやり直し“一度死んだ身。どんなことがあっても耐えられる”と思っていたが、10年経っても苦しいままではやはり精神的に厳しいものがある」と。

震災直後から「何かしないと」と現場の人々が奮起して気仙沼の水産設備を復旧し、周辺の道路や建物も目に見えて整備が進んでいる。「漁業で気仙沼を復興させる」と前を向いて進んできたが、その陰で重苦しい空気が常に同居しているように感じた。

魚が少ないなかで、会社再建当初のプランよりも売上が伸びず、資金繰りや借り入れの返済などが予定通りに進まないことが、状況をより厳しくしている。それに加えて昨年からは新型コロナの影響によって消費が減り、都市部への出荷や商品の売れ行きも鈍っている。

ある製氷会社の社長は「10年が経過するが、当初想定していた売上や営業形態とはほど遠い。今は金利がほぼゼロで助かっている部分もあるが、これから少しでも上がれば一気に経営が行き詰まる企業も出てくるだろう。すでにギリギリの状態だ」と話す。

この会社では、震災前に建っていた場所が市の都市計画と重なるため市が用意した別の土地に社屋を再建した。その土地は10年計画で賃料を払い、10年目に支払いを終えたところで買い上げが完了するという予定だった。しかし思うように返済は進んでいない。気仙沼では同じような会社が十数社あるが、その大部分で支払いが滞っているという。

護岸工事が進んでいない岸壁。写真右奥が気仙沼魚市場

また、当初県が会社の目の前の護岸を漁船が接岸できる岸壁として令和元年までに整備する予定だったが、いまだに工事は未着手のままだ。会社再建時には製氷所からベルトコンベアで氷を接岸した漁船まで運んで積み込む算段だったが、それも実現できていない。そのため氷を漁船までトラックで運び積み込んでいる。

「トラックで運ぶことができる量は限られる。さらに氷をトラックに積み込み、船まで運んで船に移す作業も非常に手間がかかる。この何年間も時間もコストも無駄にしてきた。水揚げ量が震災後回復しないことも含めて、みんなが思い描いたよりも悪い状況のままここまで来ている。漁港周辺の建物や道路など整備が進み、見た目には復旧したように見えるが、ハード面にもまだまだ遅れている部分もある。おまけに昨年からのコロナで、打撃はさらに大きくなっている。県外から多くの漁船が気仙沼にやってくるが、最近は船内での感染拡大を危惧し、船員が漁港や街に出歩かないようになっているので、買い物も飲食もしない。同時に観光客も減っているので漁港の活気が一気になくなってしまった」と話していた。

震災から10年を迎え、水揚げ量が回復しないことが大きな要因となって「予定通り」とはいかない厳しい状況が今も続いている気仙沼の水産業界。それでも、グループ補助金を利用して再建し、自己負担分の資金の返済が滞るなどして倒産した企業は今のところ出てはいない。

ある加工会社の社長は「気仙沼は昔から交通アクセスも悪く“陸の孤島”といわれてきた。それでも水産業一本でここまで大きくなってきた街だ。街のみんなが水産業に何かしら携わっている。今でこそ、観光に力を入れてよそから人を呼び込むようになっているが、それも水産の魅力を土台にした観光だ」と話していた。

水産業の復興が街の復興に直結しているし、水産に携わる人々すなわち市民の多くがそこにプライドを持っている。「気仙沼の元気は魚から」という信念と、重苦しい状況下でもギリギリで踏みとどまり立ち上がろうとする現場の力を感じた。

石巻 施設を拡大したものの

気仙沼からさらに南下し、宮城県内でも最大の年間水揚げ量を誇る石巻漁港の取材に入った。石巻漁港も気仙沼と同じように漁港にある市場の周辺に巨大な加工場が立ち並ぶ。震災による津波で社屋が全壊した事業所も多く、国や県が高割合を負担するグループ補助金を活用して社屋や加工場を再建した。

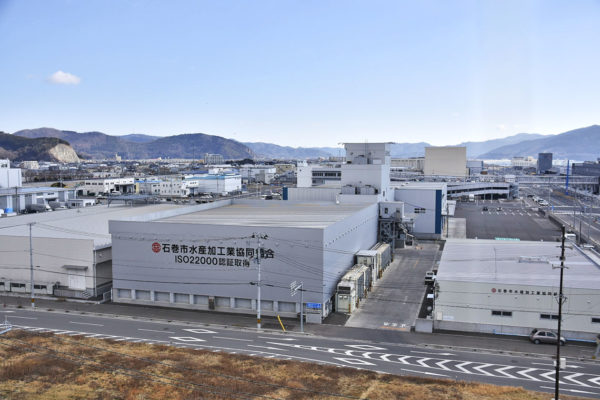

巨大な加工場が立ち並ぶ石巻加工団地の一角

グループ補助金は、東日本大震災を契機に創設された。被災した会社や加工場などを再建するさいの復旧費用のうち4分の3を公費で補助する制度だ。事業者は残りの4分の1を支払う。被災した石巻漁港では、石巻魚市場が旧施設の1・4倍規模の国内最大級の地方卸売市場として生まれ変わったように、加工業者も会社を再建するさい事業規模を被災前よりも拡大したケースが多かった。

いくら4分の1や、8分の1という低い負担割合だとしても、会社を再建し、加工施設を整備するとなるとかなりの金額になる。

例えば、10億円かけて社屋を再建した場合、7・5億円は補助金でまかなえるが、残りの2・5億円は自前で工面しなければならない。さらに総復旧費10億円にかかる消費税分の1億円分は丸ごと負担しなければならない。また、見積を出して再建した後も実情に合わせて追加の整備をしたり、維持費が必要になるため、当初の想定よりも負担額が嵩んだ企業も少なくなかった。さらに10年の間に震災とは関係なく経費負担そのものが増えており、資金繰りの厳しさに拍車がかかっている。

首の皮一枚つながった状態

市場で仕入れた魚をさばいて加工する(石巻)

ある水産加工会社の役員は「震災によって会社は全壊し、再開するまでに販路をいくつも失ってしまった。市の補助金制度を利用し、復旧費に対して8分の7の支援を受けて会社を以前よりも若干規模を拡大して再建した。しかし、10年経った現状は厳しい」と語る。震災から10年の間で、加工品に必要となるあらゆる原料が高騰し、最低賃金の引き上げによって従業員の給料も以前よりかかるようになった。それに加えて燃料も高騰したため輸送費などのエネルギーコストも嵩む。

だが、経費の増加分に合わせて商品の価格は簡単に上げられない苦しい事情もあり「本来売りたい価格設定とはほど遠い」のだという。経費に対して売上金額が追いついてこないこともネックになっている。

この役員は続けて「昨年製品の価格をほんの少し値上げしただけで、ある企業とは取引が停止になった。この数年で資材や燃料、賃金などの経費が増えているのは、被災地の企業に限らず日本全国どこも同じだろう。ただでさえ厳しいなかでも、私たちはこれに加えて会社再建時に借り入れた資金の返済も進めなければならない。あれだけひどい被災状況のなかから会社を再建して続けられているだけでもありがたいことなのかもしれないが、現実は非常に厳しい。金融機関にも無理を聞いてもらい、協力してもらってようやく首の皮一枚つながっている。仲間の加工業者のなかでも同じように苦しいところはたくさんある」と話していた。

別の加工業関係者は「石巻ではグループ補助金を受けて再建したが倒産する企業もあった。加工屋が倒産すると、原料を納めている問屋にとっては売り掛けが焦げ付く可能性もある。水産業は一社が潰れると関連しているすべての業者に二次被害が次々に波及していく。とにかく今つながっている相手企業に迷惑をかけないようにと思ってなんとか踏みとどまっている。問屋さんも商品を納める相手の経済状況にはとても敏感になっている。うちの会社も、もし取引相手に“おたくの経営は大丈夫なのか”と聞かれると“大丈夫”とはいいきれないくらい苦しい。前を向いてやっていきたいが、本音は下を向きながらもなんとか前のめりに進んでいるような気持ちだ」と切実な思いを語った。

石巻魚市場では、震災前の水揚げ量が約12万8600㌧だったのに対し、昨年は約10万1300㌧となっている。5年ほど前から多少の増減はあるものの、年間水揚げ量は震災前に比べて約80%ほどの水準となっている。回復率が60%台の気仙沼と比べ、石巻では多種多様な魚種が水揚げされるため単一魚種の漁獲量の増減が全体にそれほど影響しないことが特徴だ。

だが、ある程度水揚げ量が回復しているものの、加工会社そのものも設備が大きくなったため魚が足りず、競争力が上がって価格もつり上がるという傾向は気仙沼とも共通している。

ある加工・卸業者は、震災後社屋を10分の1に、30人いた従業員も15人ほどに縮小して再建したといっていた。

社長は「縮小しても復旧費は1億円かかり、2500万円は借金して工面し、返済を続けている。震災後の石巻市場の水揚げ量は8割ほどまで回復しているが、うちの加工場がさばける量の7割ほどしか魚を確保できていない。また、市場の魚を皆が競って求めるため価格も安くはない」と話す。

さらに海の環境変化も影響している。この会社ではカツオをメインにとり扱ってきたが、近年はカツオのとれる時期がずれているという。本来なら5月から水揚げが始まるのだが、最近は本格的な水揚げが1カ月半ほど遅れている。漁期の終わりは決まっているので、1カ月半分のカツオの売上額約1億円が丸ごとなくなってしまった。「今年はコロナの影響で東京の飲食店や地元の飲食店、土産物屋などで一気に消費が落ち込み、その影響でさらに借金を重ねることになってしまった。事業を縮小したので大きな損をするリスクは少ないかもしれないが、厳しいことに変わりはない」と話していた。

気仙沼市や石巻市など、水産業とともに発展してきた街では、水産業が先頭に立って街の復興をリードしてきた。市街地を車で走っていても、道路や町並みはほとんど地震や津波被害の爪痕がわからないほどハード面は復旧している。津波被害を知らせる「過去の津波浸水区間ここまで」と記された看板を見て初めて被害が及んだことに気づかされる。

取材過程でインタビューしたある加工業者は「街の復旧は10年経ってようやく形になってきた。不便だった市場周辺の道路も整備が進み、交差点もスムーズに車が行き交うようになったし、ボコボコだった道路もきれいになって走りやすくなった。でも、どれだけ道路や建物が復旧しても、日々の生活や会社の経営が楽になるわけではない。全国からもたくさん助けてもらい、事業を続けてこられた。もうこれからは自分たちの力でなんとかするしかないとわかっているのだが、なかなか経営状況が上向かないなかで、この閉塞感をどうすれば打開できるのかわからない。これから先も再建時の自己資金分の返済は続けなければならず、これまでと変わらない重いテーマだ。“復興”と呼べるまでにはまだまだ道のりは遠い」と語っていた。

(つづく)