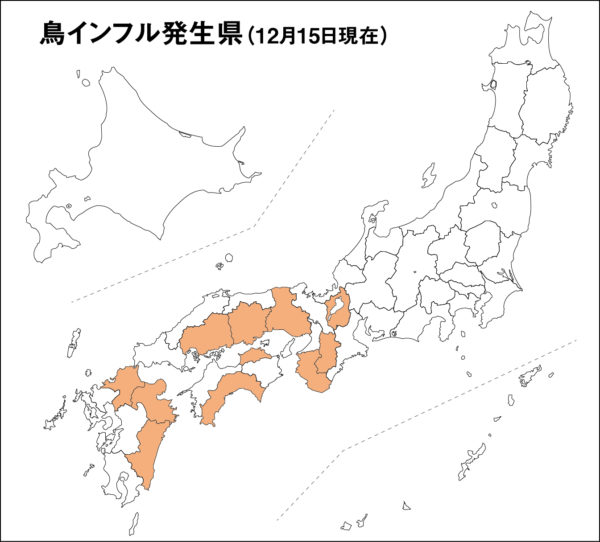

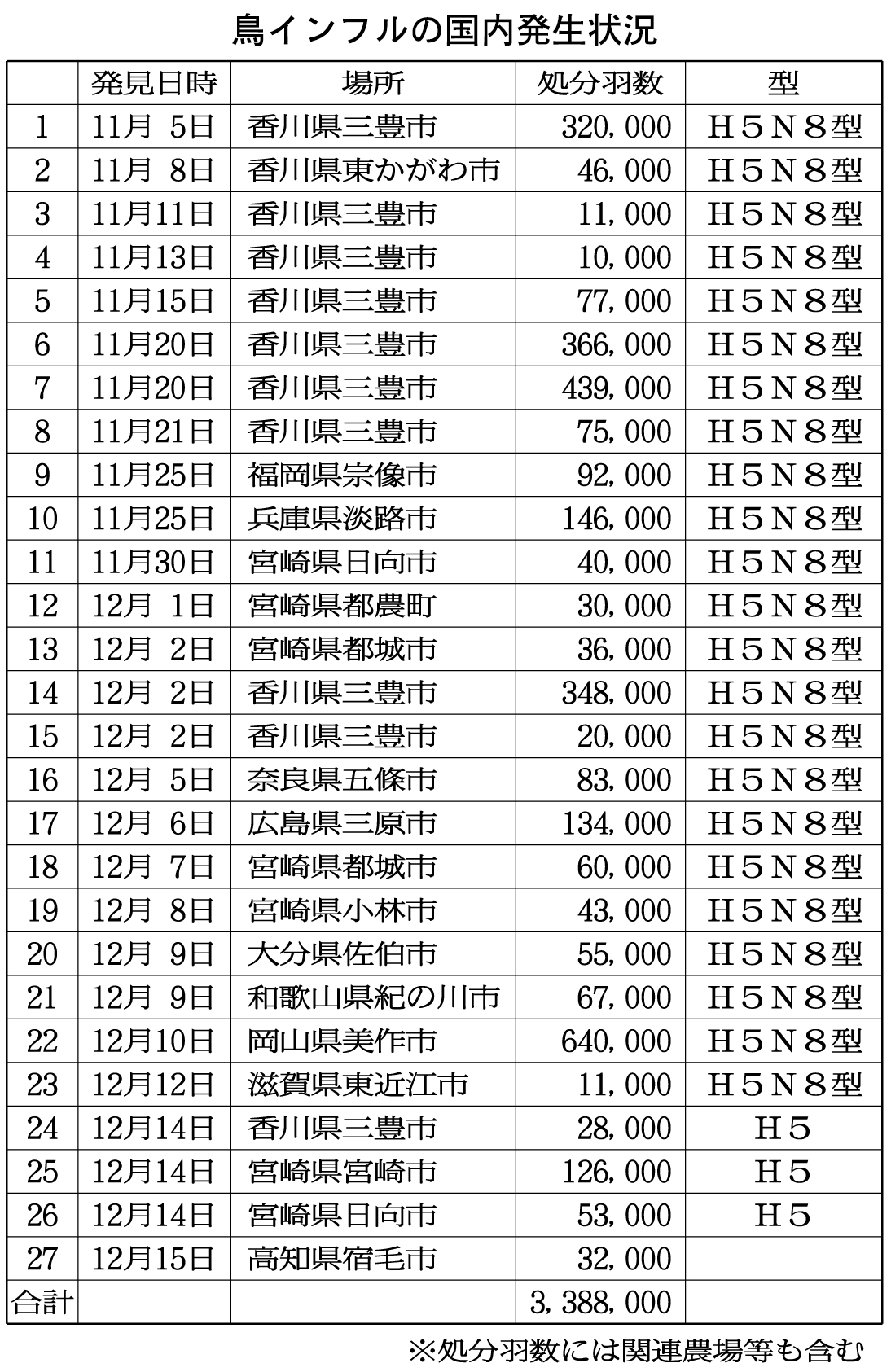

家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザが11月5日に香川県で発生して以来、福岡、兵庫、宮崎、奈良、広島、大分、和歌山、岡山、滋賀、高知の11県で発生し、殺処分数は338万羽をこえた(日本地図、表参照)。これまで最多だった2010~11年時の183万羽の2倍近くになっており、過去最多を記録している。鳥インフルは日本ばかりでなく、ヨーロッパをはじめ世界的に大流行の真っ只中にある。農水省の調べでは、国内で検出されているウイルスの型はヨーロッパで検出されているものと近いことがわかっている。日本の養鶏事業は、原種鶏や種鷄、濃厚飼料をほぼ海外に頼る構造になっており、グローバル化が鳥インフルの大流行を加速させているといえる。

なぜヨーロッパと同型のウイルスが日本で蔓延するのか

鳥インフルの要因として農水省などは渡り鳥がウイルスを運んでいるとしているが、今回鳥インフルが発生した鶏舎は多くが野鳥対策をとったウィンドレスの鶏舎であった。2004年に79年ぶりに鳥インフルが発生した後、当時もやはり野鳥や渡り鳥がウイルスの運び屋とされ、対応策として政府の主導でウィンドレス鶏舎建設が推奨された。今回はそのウィンドレス鶏舎で鳥インフルが発生しており、渡り鳥がウイルスを運ぶという論には無理があるし、養鶏農家はその論に反発しており、養鶏業の構造的な問題点に切り込む必要性があることを指摘している。

農水省の発表では、オランダの肉用種鷄農場で高病原性インフルが発生したため、10月30日付けでオランダの一部地域からの家きんの初生ひな・種卵・液卵を、オランダ全土から家きん肉類・液卵以外の家きんの卵の輸入を停止した。

また、イギリスの肉用種鷄農場でも高病原性インフル、ケント州の小規模商用家きん農場で低病原性インフルが発生し、11月4日付けでイギリスから生きた家きんの輸入を停止した。

ドイツでもホルシュタイン州の採卵鷄農場で高病原性インフルが発生したため、11月6日付けでドイツ全土から生きた家きん、同州から家きん肉・卵類の輸入を禁止した。またドイツのフォアポンメルン州でも高病原性インフルが発生したため、11月13日付けで家きん肉・卵類の輸入を停止した。

アメリカではミズーリ州のアヒル農場で低病原性鳥インフルが発生したため、11月12日付けで同州全域からの家きんの初生ひな・種卵、発生農場から半径10㌔㍍以内の区域から家きん肉・卵類の輸入を停止した。

デンマークでも11月17日、高病原性インフルが検出され鶏とアヒル計2万5000羽が殺処分された。日本政府はデンマーク全土からの家きん肉・卵類の輸入を停止した。

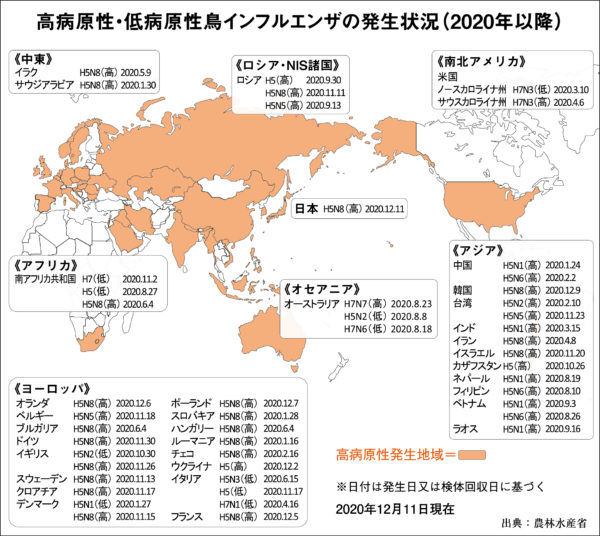

このほか今年の12月11日現在で、ベルギー、ブルガリア、アイルランド、スウェーデン、クロアチア、スロベニア、スペイン、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、チェコ、イタリア、フランス、ノルウェー、ロシア、オーストラリア、イラク、サウジアラビア、南アフリカ共和国、中国、韓国、台湾、インド、イラン、イスラエル、カザフスタン、ネパール、フィリピン、ベトナム、ラオスなどで発生している(世界地図参照)。

12月8日時点で日本政府が家きん肉の輸入を停止している国は、前出のほかスウェーデン、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ウクライナ、フィリピン、オーストラリアとなっている。

とりわけヨーロッパやアメリカでの鳥インフルの大流行は日本に及ぼす影響が大きい。それは肉用のブロイラーも、採卵用の鶏も、種鷄やその親の原種鷄の100%近くを欧米からの輸入に頼っているからだ。

政府の統計では鶏肉の自給率は64%、鶏卵の自給率は95%となっている。だが、農家が採卵や食肉用として飼育している鶏の多くはヨーロッパやアメリカで育種改良された原種鷄・種鷄を輸入して、それを親鳥としてひなが国内で生産されている。国内で育種した鶏は採卵用で7%、食肉用は1%にも満たず、実際の自給率は鶏卵は7%、鶏肉は1%未満という脆弱なものだ。

ブロイラーの原種鷄の輸入元はイギリス、アメリカ、フランスに限定されている。世界に流通する原種鷄はイギリスのアビアジェン社、アメリカのコッブバントレス社、フランスのハバード社の3社が育種権を独占しているからだ。採卵用の種鷄はオランダのヘンドリックス・ジェネティック社とドイツのEWグループが独占している。

ブロイラーの生産構造は、エリートストック(ESと呼ばれる最上位種)→原原種鶏→原種鶏(日本が海外からこれを年間十数万羽輸入)→種鶏(種鶏農場が育てる)→ブロイラー(ブロイラーのひなを農場から買って育てる)となっている。

また採卵用の養鶏も構造は同様だ。エリート鷄(世界に数千羽といわれている高産卵鶏として育種選抜された鶏)→原原種鷄→原種鷄→種鷄→コマーシャル採卵鷄(流通している段階の卵を産む鶏の業界での呼び名)→鶏卵となる。日本では採卵用の「原種鷄」もほぼ輸入している。日本にはエリート鷄はほとんど存在せず、原種鷄や種鷄を毎年数十万羽輸入している。毎年50万羽近い種鷄のヒヨコがヨーロッパやアメリカから空を飛んで日本に入ってきている。

欧米の数社が原種鷄の育種権を独占しており、日本だけでなく、ブラジルやタイも原種鷄の供給は欧米に依存している。欧米から世界中の養鶏場に原種鷄や種鷄が毎年輸送される。ヨーロッパやアメリカで鳥インフルが大流行すれば、たちまち世界中に広がる構造になっている。高病原性鳥インフルにはワクチンはなく、感染拡大を食い止める手段は殺処分しかない。日本では現段階で330万羽以上が殺処分されているが、全世界的な鳥インフルの蔓延で殺処分がおこなわれ続ければ、鶏肉や鶏卵の供給に支障が出る可能性もあり、品不足や価格の高騰も必至となる。

原原種、原種を独占 感染世界に広げる危険

1980年代前半にはヨーロッパでエリート採卵鷄の一部がサルモネラ菌に汚染されたため、汚染された原種鷄や種鷄ひなが世界中に輸出されたことがあった。日本でも1988~89年にイギリスから輸入された肉用鷄ひながサルモネラ菌に感染していた。また、1990年、96年にも輸入された種鷄からサルモネラ菌が検出されている。

2006年にはヨーロッパ各国で鳥インフルが蔓延し、発生国からの原種鷄や種鷄の輸入が停止された。そのため、イギリスに拠点を置くアビアジェン社など大手育種企業は、鳥インフル発生国であっても種鷄の輸出を可能にする抜け道を見つけ出した。鳥インフル発生国であっても、高度な衛生管理により、清浄であると認められる特定の施設からは輸入を認めるというものだ。

世界有数の家きん育種企業が所在するイギリスは、2009年の鳥インフルエンザやニューカッスル病の発生下においても、遺伝資源の輸出を安定的におこなうことができるように、世界に先駆けてこの権利を獲得した。

日本は、2013年にアビアジェン社の種鷄初生ひなの輸入を認める要請を受けた。日本は肉用原種鷄の約90%をイギリスに依存しており、政府は「種鷄の輸入を安定化させることは食料安定供給の観点からも重要」として、これを容認した。日本は、イギリスで高病原性鳥インフル・低病原性鳥インフルの発生時において、本来であればイギリス全体からの輸入を停止すべきところを、アビアジェン社の施設からの種鷄ひなの輸入は認めている。

原種鷄を日本が輸入している国は採卵用鷄ではアメリカ、ドイツ、カナダで、食肉用鷄はイギリス、アメリカ。種鷄を輸入しているのは採卵用鷄ではアメリカ、ドイツ、カナダ、オランダ、フランス、ハンガリー、食肉用鷄はイギリス、アメリカ、フランスであり、現在鳥インフルが発生している国々が含まれている。

また、アビアジェン社、コッブバントレス社、ハバード社の3社で世界の肉用鷄の原原種鷄、原種鷄、種鷄の90%近くを供給しているが、この3社はいずれもイギリスに拠点を置いている。イギリスで鳥インフルが発生した場合には、ほぼ世界中に鳥インフルのウイルスがばらまかれる危険性は高い。

ブロイラー 品種改良で病気に弱い

ブロイラーの養鶏場

1960年代までは、日本でも原種鷄の育種会社が多数存在した。だが、1960年代にひなの輸入が解禁されると、同じ量のえさでたくさんの卵を産む、あるいはたくさんの鶏肉がとれる外国産鷄が市場を席巻し、日本の育種会社は淘汰され、欧米企業依存の構造をよぎなくされた経緯がある。

食肉用のブロイラーは、第二次世界大戦中にアメリカで軍用食料として開発されたことは有名だが、1960年代以降日本の肉用鷄のほぼ100%を占めてきた。

一日でも早く太るように品種改変された鶏で、世界のブロイラー産業は「どれだけ短期間で鶏を成長させるか」ということを競ってきた。その結果50年前に比べて肉用の鶏の成長率は4~6倍に引き上げられた。短期間で急激に成長するように品種改変された肉用のブロイラー鷄は、骨格構造が成熟するよりも速い速度で体重が増加するため、腰や膝の関節骨格が体を支えることができなくなり、脚弱、歩行困難に陥ることも珍しくなく短命だ。病気やウイルスに対する抵抗力も弱い。

世界中のブロイラーのほとんどはアビアジェン社とコッブバントレス社が育種したもので、この2社がつくった「原種鷄」や「種鷄」が世界中に輸送されている。「原種鷄」に卵を産ませて「種鷄」を増やし、その「種鷄」にさらに卵を産ませて孵化した雛がブロイラーの肥育農場に運ばれ、肥育農場で太らされた鶏がと殺されて「食肉」にされる。この過程で鶏の数は6750倍に増える。

少数の鶏を閉鎖した施設で増殖させ、少数の遺伝子を何千何万も生み出すという近親交配が続く。そのことは遺伝子の多様生を失わせ、環境への適用能力を欠き、病気や伝染病などへの耐性を低下させる。当然鳥インフルのウイルスにも抵抗力を弱める。

肉用のブロイラーと同じく、採卵鷄は「卵を少しでもたくさん産む」ために品種改変されたものだ。原種鷄に卵を産ませて種鷄を増やし、種鷄が産んだ卵を孵化した雛が食用卵を産む採卵鷄として養鶏場に運ばれる。この過程で鶏の数は4500倍に増えるが、ブロイラーと同じように遺伝子の多様性はない。一旦強力なウイルスが入りこめば瞬く間に大量の鶏が感染する。

採卵鷄の品種改変をおこなっているのは、オランダのヘンドリックス・ジェネティックス社とドイツのEWグループで、2社の独占状態にある。日本では戦後、1962年に初生ひなの輸入が解禁されたのを契機に、翌年の1963年から海外の育種大手が開発したブロイラーや採卵鷄の種鷄のひなが大量に輸入された。日本で種鷄輸入・販売を担っているのがゲン・コーポレーションで、85~90%のシェアを占めるなど、国内市場でも寡占化が進んでいる。

ゲン・コーポレーションの前身は1963年に設立されたハイデオで、農林省畜産局(現在の農林水産省畜産部)の官僚が、アメリカの鶏を日本で普及するために設立した。のちに世界の採卵種鷄市場でシェア45~50%を占めるドイツのEWグループと提携した。

なお、EWグループは2006年にヨーロッパで鳥インフルが発生して以降、拠点の拡大を進め、ドイツ、デンマーク、カナダ、アメリカ、ブラジル、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、スイス、ウズベキスタンなどに生産拠点を置いてきたが、今回は世界の広範囲な国々で鳥インフルが発生しており、対応は難航している。

種鷄含めて 完全な自給体制確立を

戦後の日本の養鶏業は政府の規模拡大の方針のもとに大規模化が進んできた。農水省の畜産統計では、2018年に採卵鷄の飼養戸数は2200戸で、飼養羽数は1億8159万羽。平均して一戸当り8万2704羽となっている。ブロイラーは、飼養戸数は481戸、飼養羽数は3221万羽で、平均して一戸当り6万6964羽となっている。とりわけ10万羽以上を飼養する生産者が全体の75・2%を占めており、大規模化が進んでいる。

それだけに、今回のように一旦鳥インフルに感染すれば全羽殺処分をよぎなくされ、何十万羽単位で飼養羽数が減っていき、鶏肉や鶏卵の供給体制が危機に直面することになる。

外国の育種会社はコマーシャル鷄のもとになる種鷄・原種鷄を片性(雄または雌の一方)しか販売せず、利用者は再生産をおこなうことはできない。専門家は、現在の日本の養鶏事業では、毎年海外から原原種鷄・原種鷄・種鷄を輸入し続けなければならず、海外依存を断ち切ることはできないことに警鐘を鳴らし、国内で再生産できる国産鷄を開発し、種まで含めて完全な国内自給をめざすことを提言している。

日本国内で育種改良することで、日本の気候風土に適応した丈夫な種鷄をつくりだし、遺伝的多様生をもった種鷄を確保することができ、鳥インフルなどの伝染病や気候変動にも抵抗性を持った強い鶏を育成できる。そのことはまた、鳥インフル発生で種鷄の輸入が停止されて、外来の原原種鷄や原種鷄・種鷄の調達ができなくなっても国産の種鷄を確保することで打撃を小さくでき、食料の安全保障にも有益だとしている。

近年の鳥インフルの蔓延は一国や二国にとどまらず、全世界を網羅した広範囲なものになっている。その背景には、極一握りの欧米の育種企業が鶏の遺伝子財産を独占して、グローバル化のもとで暴利をむさぼっている構造がある。しかも多様な遺伝子のなかから、「いかに多くの卵を産むか」「いかに速く太るか」という奇形的な遺伝子のみを採用し、多彩な遺伝子を消滅させたことが、病気や伝染病、ウイルスに抵抗力のないきわめて弱い鶏をつくり出している。そのことは鳥ウイルスの伝播力が年ごとに強力になっていることにも見られる。

日本の養鶏業の発展のためには、アメリカやヨーロッパの育種企業に従属した種鷄輸入依存体制を抜本的に見直し、国内での種鷄を含む完全な自給体制を確立することに政府が力を入れる必要がある。