中国・九州地方を中心にトビイロウンカの被害が拡大しており、収穫を間近に控えた水田でイネの枯死が広がっている。下関市内でも、全滅したという農家、約半分が枯れてしまったという農家、自家用のコメも確保できないという農家など、各地で深刻な被害をもたらしている。山口県内、少なくとも下関市内では今年、地元産のコメが不足する状況になりそうだ。江戸時代末期の享保・天保の飢饉の原因になったともいわれるウンカ。農家のなかでは有名だが、一般市民にはほとんどなじみがない害虫だ。いったいウンカとはどのような害虫で、どのようにして被害をもたらすのか、なぜこれほど被害が深刻化しているのか取材した。ウンカの生態について農研機構・九州沖縄農業研究センターに協力を得たほか、同センターで難防除害虫研究チーム長を務めた松村正哉氏の著書『ウンカ防除ハンドブック』(農文協)を参考にした。図1~4は同書からの引用である。

右はトビイロウンカのオス。左の2枚がメスで、真ん中が長翅型。一番左が短翅型

日本国内でイネに害を与えるウンカには、トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカのおもに3種類いる。秋の収穫前に坪枯れをひき起こし、もっとも被害が大きいのはトビイロウンカだ。中国大陸から風に乗って飛来するため、被害を受けるのは九州・中国地方など西日本が中心となる。毎年各都道府県の病害虫防除所が発生状況を調査して、注意報や警報を出しているが、今年は昨年より飛来時期が早かったうえ、量が多く、被害が確認された地域も広範囲に及んでいる。

ウンカ警報、注意報を出した都道府県を見ると、

警報(9県)…山口、広島、岡山、愛媛、大分、福岡、佐賀、熊本、愛知

注意報(14府県)…静岡、奈良、和歌山、大阪、京都、兵庫、鳥取、島根、香川、徳島、高知、宮崎、鹿児島、長崎

となっている。山口県農業振興課に聞くと、警報は「すぐに防除するように」という指示の意味を含んでいるそうだ。広島県は22年ぶりの警報で、京都府が33年ぶりに注意報を発令したほか、愛知や静岡など通常より広い範囲でウンカの飛来が確認されている。山口県が警報を発したのは8月3日(初飛来の確認は6月26日)。12年ぶりの発令となった昨年は9月13日だったので1カ月以上早い。同課によると、7月下旬の調査で平年の120倍の量が確認されたという。

一面がウンカ被害にあった田(下関市内)

山口県農業共済組合によると、9月20日現在、山口県全域の被害面積は約1800㌶となっており、被害面積の多い順に、下関市500㌶、美祢市350㌶、長門市220㌶、宇部・山陽小野田市180㌶、山口市(阿東・徳地を除く)135㌶などとなっている。昨年9月22日時点の県全域の被害面積は47㌶で、同時期の被害面積は昨年の約40倍にのぼっている(9月27日時点で、約2248㌶に拡大している)。

下関市を管轄する同組合西部総合支所に、さらに市内地域ごとの被害状況を聞いてみると、9月27日現在で、旧下関市170㌶、菊川町110㌶、豊田町130㌶、豊浦町80㌶、豊北町130㌶となっているという。上記の被害面積から1週間をへて、下関市内の被害面積はおよそ620㌶まで広がっている。1㌶(約10反)で80俵のコメが収穫できると仮定すると約5万俵分だ。下関市の今年の食用米の作付け面積は約3300㌶なので、現時点でわかっているだけで作付け面積の2割近くが被害にあったことになる。

本来なら熟して黄金色になった稲穂が一面を覆うはずのこの時期、下関市内の農業地帯でも、真ん中がぽっかりと茶色くなって穴が開いたようになっている田、全面が枯れてしまった田、半分が枯れてしまった田など、各地でイネが枯死した光景が広がった。コンバインで枯れたイネを避けながら稲刈りをしたり、ひどい田では手で刈りとるほかなく、作業をしつつ、農家は「うちの田は全滅だった」「3割ほどやられてしまった」「毎年、直接買ってくれるお客さんには、分けるコメがないのでお断りした。うちが来年の秋まで食べるコメも残っていない」と肩を落とした。一見無事だったイネも、品質が悪くて出荷できないと話す農家もあった。

農家の一人は、「ある日イネが枯れているなと思っていたら、翌朝にはその輪が何倍にも広がって、ばっさり倒れてしまう。ものすごく小さな虫なのに最初に見逃すと一気に被害が拡大してしまう」と話す。ウンカに備え、田植え前の箱苗に防除剤をまくほか、穂が出る前と後の2回、農薬を散布するのが例年の作業だ。この防除作業をおこなっていたにもかかわらず被害にあった田も多いという。「昨年と同じ農薬を使った田がみんなやられてしまっている。今年新しく出た1000円ほど高い農薬を使った田は被害を免れた」という話も語られており、昨年までの農薬が効かなかった可能性も指摘されている。

農家の一人は、「8月に警報が出ていたが、いつも通り防除しているから大丈夫だと思っていた。イネが枯れ始めて慌てて農協やホームセンターに農薬を買いに走ったが、みんなが殺到したようで、農薬が売り切れていた」と話した。ウンカを発見しても、収穫時期が迫っていると、残留基準を上回るため農薬を散布することはできない。その場合は被害が拡大する前に早めに刈りとるほかない。

根元に密集して稲の茎の汁を吸うウンカ(下関市内の農家撮影)

海を越えてくるウンカ その生態は…

ウンカはセミの仲間で、イネの茎に針を刺して師管液を吸って生きているのだという。わずか5㍉ほどのゴマ粒のような虫だが、大量に発生するとイネを枯らし、田を全滅させるほどの影響をもたらす。成虫の寿命は10日から2週間。気温が16・5度以下になると死んでしまうため、日本では冬をこすことができない。1年を通して発生できる北限は、ベトナム北部や中国最南端の海南島の付近で、日本国内で発生するウンカは、毎年海をこえてやって来ている。

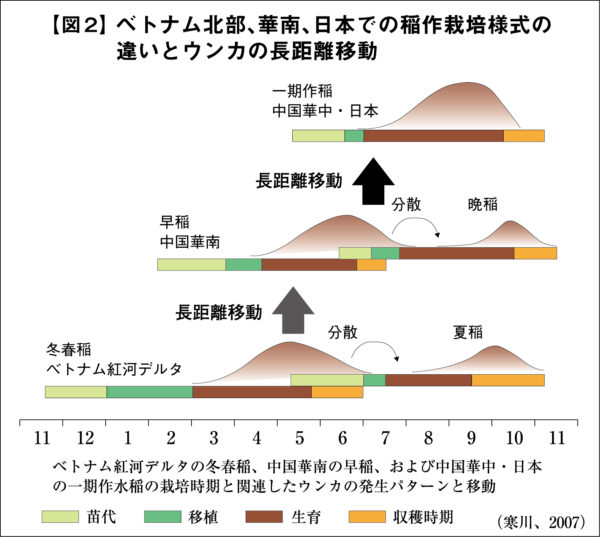

ベトナムなどで世代交代しながら冬をこしたウンカは、ベトナムで1月初めに作付けされる冬春作のイネで2~3世代増殖する。このイネの収穫期にあたる5月ごろになると、ベトナム北部から飛び立ち、季節風に乗って中国南部に移動する。この時期はちょうど、中国でイネの作付けが終わったころだ。中国南部にたどり着いたウンカたちは生育期のイネにとりついて1~2世代さらに増殖し、中国南部のイネが収穫期を迎える6月下旬になると再び飛び立ち、今度は梅雨前線の南側を吹く下層ジェット気流に乗って東シナ海をこえ、日本へとやって来る【図1、2】。このときも、あまり上空に行くと気温が下がるので、低い位置を集団で移動するようだ。

そして日本に飛来して生育期のイネにとりつくと、稲刈りまでの期間に3世代ほど交代する。オス・メスのワンペアで数百個の卵を産むといわれており、飛来世代の次の第1世代で100倍、2世代目にさらに100倍といった具合に増殖をくり返す。気温が上がると産卵が活発になり、3世代目がもっとも増えて被害が大きくなるといわれている。

しかも、長距離移動するときには「長翅型」といって、長い翅を持ったタイプの個体が多いが、日本にたどり着いてから生まれる世代になると、「短翅型」といって、飛ぶことができないかわりに発育期間が短く、産卵数もやや多いタイプの割合が増えていくのだという。

水田の中に短翅型が多ければ、その後に急増する可能性が高いということだ。

幼虫の時期にイネの栄養状態がよく、自分たちの密度が低ければ短翅型になってさらに増殖をくり返し、イネが老化したり、自分たちの密度が高くなってくると、「移動時期」と捉え、新しい生息場所を探すために長翅型になって飛び立っていく。

各国の稲作のパターンと、その時期の風とをうまく利用し、自分たちも状況に適応することで、アジアの主食であるイネに脅威をもたらし続けている。

飛来源の稲の品種変化 ハイブリッド米増加

下関市内の農家にとって昨年が「経験したことがない」といわれるほど久しぶりのウンカ被害だった。だが、農研機構の研究では、2005年ごろからウンカに何らかの変化が起こっており、大量発生や被害がくり返し起こるようになってきているという。近年でいえば2013年にトビイロウンカが大発生し、兵庫以西の西日本全体で被害額は105億円にのぼった。

ベトナム北部の冬の気温が高い年は越冬して生き残る量が増えることや、日本に到達するジェット気流の強さなど、自然条件によるものも大きいが、近年のウンカの発生や被害の増加には、飛来源のベトナム北部や中国のイネの栽培品種の変化や、ウンカの農薬耐性が発達してきたことも大きくかかわっていることが指摘されている。

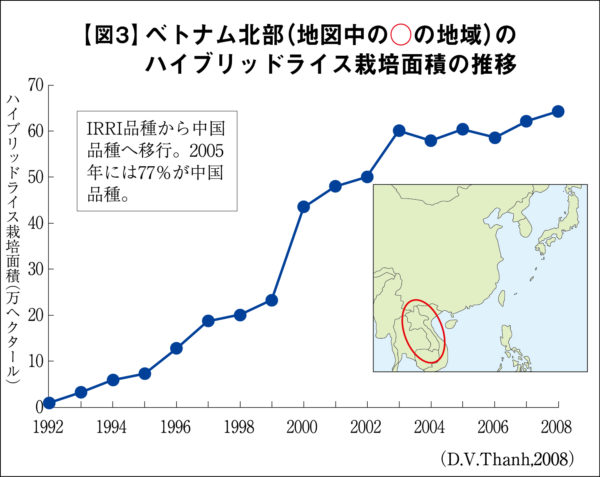

ベトナム北部や中国などの地域では従来、国際稲作研究所が育成したトビイロウンカに抵抗性のある品種をおもに栽培していたが、1990年代後半以降から、中国で育成されたハイブリッドライスやインディカ品種、スティッキーライス(もち品種)などの栽培面積が次第に増加している【図3】。これらの品種は収量が多く、食味が良いなど利点がある一方、栄養価が高いことなどからトビイロウンカが増えやすいという欠点を持っているという。こうした品種の栽培面積の増加によって、トビイロウンカの発生量が増加し、日本への飛来も増加するという関係だ。こうした品種は日本国内でも飼料用米などで作付けが増えている。

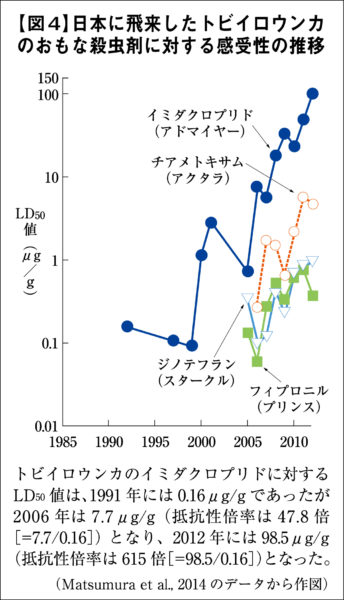

さらに、1990年代中ごろに開発されたネオニコチノイド系やフェニルピラゾール系の殺虫剤に対する抵抗性をウンカの方が発達させていることが指摘されている。1960年代から、化学合成殺虫剤が開発されては、ウンカが抵抗性を発達させるといういたちごっこに終止符を打ったと思われてきたこれらの殺虫剤が効かなくなってきたのだ。これらの薬剤が開発されて以後、日本では箱剤として、中国やベトナムでは田に散布する殺虫剤として大量に使われるようになり、アジア各国でトビイロウンカの被害が劇的に減少した。「ウンカの大発生はもう起こらない」とまでいわれていたそうだ。

だが、2005年ごろから再び大発生が起こるようになり、原因を探る調査のなかで、トビイロウンカでいえばネオニコチノイド系の殺虫剤や、出穂前・出穂後に散布する農薬への抵抗性を発達させていることがわかってきた【図4】。ウンカの種類や地域によってどの薬剤に対する抵抗性を発達させているかは異なるが、「これまでの農薬が効かなかった」という農家の実感とも一致する。

だが、2005年ごろから再び大発生が起こるようになり、原因を探る調査のなかで、トビイロウンカでいえばネオニコチノイド系の殺虫剤や、出穂前・出穂後に散布する農薬への抵抗性を発達させていることがわかってきた【図4】。ウンカの種類や地域によってどの薬剤に対する抵抗性を発達させているかは異なるが、「これまでの農薬が効かなかった」という農家の実感とも一致する。

今年、新たな箱剤としてピラキサルトTM剤を成分にした農薬が発売され、下関管内では二商品が売られていた。この新しい商品を使った田は被害を免れたといわれているが、長い目で見たとき、いずれ新薬に対しても抵抗性を発達させる可能性はおおいにあるといえる。

農家の高齢化と減少

ウンカが農薬への抵抗性を高め、繁殖する条件が整う一方で、日本国内では農家が高齢になり、ウンカに対処することが難しくなっている。農家からは、被害拡大の背景にはこの社会的要因も大きいと指摘する声が上がっている。

ある農家は今年、昨年の教訓から意識的に田の中に入るようにしたため被害を受けなかった。田の四隅から真ん中に向けてイネの間をかき分けながら、ウンカがついていないかどうか確認していったという。しかし、この作業や出穂前・出穂後の農薬散布の作業は真夏の猛暑の時期と重なる。「自分は早めに対処することができたが、薬をまく時期は出穂前と出穂後なので、もっとも猛暑の時期になる。そんな時期に高齢農家が田に出ると命にかかわるので、田に入らずに目視で確認する農家が増えている。こうしたことが対処が遅れる原因になっている」と話した。

ウンカは田の端ではなく、まず真ん中にとりつくので、田の中に入って株元をよく見なければならない。田の外から目視でイネが枯れているのを確認したときには、すでに手遅れのことも多いという。さらに、出穂前・出穂後の農薬散布ヘリコプターに依頼している農家も増えているが、今年はヘリの需要が高すぎて間に合わず、自分で散布するしかない事情があった。2人いれば、ホース状の散布機の両端を持って散布することができるが、1人で作業する高齢農家も多いので、重たい散布機を抱えての作業では十分に農薬を散布できない。この農家は、「農薬耐性の問題もあるものの、高齢化による管理方法が最大の問題だと思う」と話した。

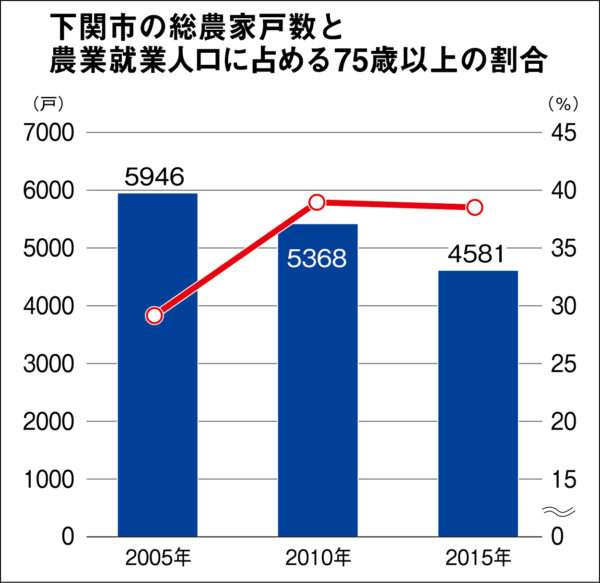

下関市の農業に携わる人々の高齢化と減少は数字を見ても明らかだ【グラフ参照】。

5年ごとに発表される農林業センサスによると、下関市の農家戸数は2005年の5946戸から、2010年には5368戸、直近の2015年には4581戸へと減少している。農業就業人口は、2005年は7714人いたのが、2010年には6018人、2015年には5188人へと減少している。

5年ごとに発表される農林業センサスによると、下関市の農家戸数は2005年の5946戸から、2010年には5368戸、直近の2015年には4581戸へと減少している。農業就業人口は、2005年は7714人いたのが、2010年には6018人、2015年には5188人へと減少している。

2005年と比較した年代別の減少数では、20歳未満が191人から65人へ、20~29歳が150人から63人へ、30~39歳が175人から116人、40~49歳が348人から138人、50~59歳が921人から419人へ、60~69歳が2119人から1563人へ、70~74歳が1518人から899人、75歳以上が2292人から1925人へと減っている。

農業就業人口が深刻な減少を辿る一方で、高齢の農業者の割合は高まっており、農業就業人口に占める75歳以上の割合で見ると、2005年の29・7%から2010年には37・4%、2015年には37・1%と4割に近くなっている。

ただ、2015年の数値は2010年に比べてわずかに減少傾向にあり、高齢農家が農業をやめていく実態を浮き彫りにしている。唯一増えているのが85歳以上の農業就業人口数で、2010年の376人から2015年には400人へと増えている。主食のコメをウンカから守るうえでも、この農業の現状をいかに立て直すかも大きな課題だ。

ウンカ被害を防ぐには 農研機構の見解

どうすればウンカ被害を防ぐことができるのか。農研機構・沖縄九州農業研究センターに聞くと、現状では箱製剤(田植え前に箱苗に散布する農薬)を使うことや、ウンカに対する抵抗性を持つ品種を栽培することなどのほかに、ウンカが飛来する時期と田植え時期をずらすこと、肥料を入れすぎるとウンカが増殖するので多肥にしないこと(多収米は肥料が多めになり栄養価が高まる)などが大事だということだった。また水位を高めに保ちウンカがとりつく範囲を減らすことも一つの対処法だという。

ウンカの天敵には、カマバチやカタグロミドリカスミカメ(カメムシ、ウンカの卵を捕食する)、ウンカシヘンチュウ(ウンカのお腹の中に寄生して卵を産めなくする)、クモなどがおり、同センターでも天敵を活用した防除方法を研究しているものの、まだ実用化には至っていないという。また、もともとウンカが生息している東南アジアには天敵も多くいるが、飛来してくる日本には天敵が少ないのも悩みどころのようだ。

もう一つ、野生イネや南アジアの在来イネ品種のなかに、トビイロウンカなどに吸汁させないようにする抵抗性を持つイネが見つかっており、こうしたイネが持つ力を生かした品種の開発も進められている(ただ、抵抗性品種にさらに打ち勝つウンカが出現するなど、抵抗性の崩壊がくり返されてきた経緯もある)。また、ジャポニカ種(短粒種)には「殺卵反応」といって、ウンカが茎に卵を産み付けると、卵を殺す成分を出して駆除してしまう働きがあり、こうした働きも注目されている。殺卵反応はセジロウンカの卵に対して出ることが多く、トビイロウンカにはあまり反応しないようだ。

古くからウンカと人間のたたかいは続いてきたが、いまだ有効な対策は見出せていない。ただ、より強力な殺虫剤を開発する方向性のみでは、また耐性を発達させてしまう可能性も高い。

こうしたなか、有機農家から「ウンカ被害がほとんど出なかった」という声が寄せられている。これは昨年も上がっていた事例だ。3年前から無農薬・無化学肥料栽培をしている下関市内のある農家は今年、化学肥料のかわりに米ぬかをすき込むなどして栽培した。近隣の田にはウンカ被害が出たが、自身の田ではウンカ被害がなかったという。

長年有機栽培をしている別の農家も、有機栽培農家では比較的ウンカ被害は少ないことに注目している。原因は明らかではないが、化学肥料で窒素成分が増えるとイネが軟弱化し、茎が柔らかくなる一方、有機栽培をすると根がしっかりと張り、茎が固くなるのだといい、「有機農業がウンカ被害に強いという科学的エビデンスがあるわけではないが、イネそのものが強くなることがあるのではないか」と話していた。

岩国 南河内も 悲惨でした…