新型コロナ禍のもとで、例年にない野菜の高騰などに直面して「日本の食料は大丈夫なのか」「食料自給率の向上が必要だ」といった声も上がり、農業・食料問題への関心は高まっている。3月の通常国会に提出された「種苗法改正案」は、政府としては国会審議もろくにせずに早々に成立をはかろうとしたものの、農家をはじめ消費者のなかでも反対世論が広がり継続審議となった。だが、政府は諦めずに次の国会で上程する可能性が高い。この間、農家や農協関係者など農業を担う現場を取材するなかで、「種苗法改正案」の内容についてあまりにも知らされておらず、論議もされていない現実があることから、あらためて種苗法改定の問題点について見てみた。

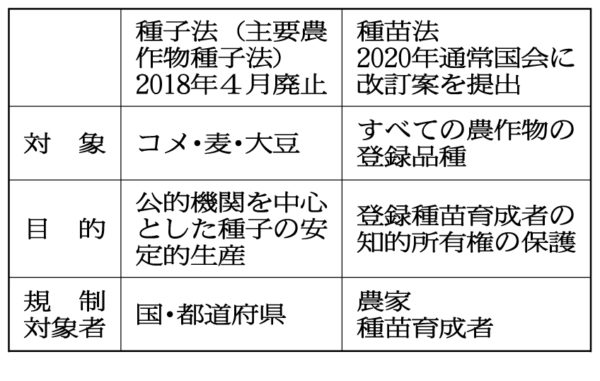

「種苗法改正法案」は、2017年4月に可決(2018年4月施行)した「種子法廃止」、2017年5月に成立した「農業競争力支援法」とセットのものだ。

「種子法廃止」は2017年2月に閣議決定し4月に国会で成立するというスピード審議で、国会でも審議らしい審議はおこなわず、国民への周知も徹底していない。

「種子法」は、戦後の日本で、コメや大豆、麦など主要穀物の種子の安定供給を支えてきた法律だ。同法はコメや麦、大豆など主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を「国が果たすべき役割」と定めている。種子の生産は都道府県のJAや普及センターが担い、地域にあった良質な種子が農家に行きわたるように、農業試験場の運営などに必要な予算を国が責任をもって負担してきた。

種子法が制定されたのは1952年5月で、戦中から戦後にかけて食料難の時代を経験した日本で、「食料を確保するためには種子が大事」とし、「二度と国民を飢えさせない」「国民に食料を供給する責任を国が負う」という、戦争の犠牲を国民に強いた反省のうえに立って制定した法律だった。

ちなみに、戦後の食料難のなかから立ち上がり、食料増産のために奮起した農業者らの奮闘努力もあり、60年代には食料の約70~80%を自給できるようになった。とくに主食のコメは100%の国内自給を達成したが、ここにも「種子法」の存在が大きな役割を果たした。

安倍政府が種子法廃止の理由としたのは、「民間の品種開発意欲を阻害している」というものだった。安倍政府は「法律で都道府県に原種生産の義務を明記している」ことを槍玉にあげ、「種子法が阻害し、民間の参入が進んでいない」として廃止を強行した。

安倍政府が種子法廃止の理由としたのは、「民間の品種開発意欲を阻害している」というものだった。安倍政府は「法律で都道府県に原種生産の義務を明記している」ことを槍玉にあげ、「種子法が阻害し、民間の参入が進んでいない」として廃止を強行した。

「種子法廃止」は2016年9月に規制改革推進会議が提起したことが契機だった。その背景をたどると、2016年2月に署名された環太平洋経済連携協定(TPP)にまで行き着く。そのさい日米が交わした交換文書のなかに「日本国政府が外国投資家等から意見及び提言を求め、関係省庁等から回答とともに規制改革会議に付託し、同会議の提言に従って必要な措置をとる」とある。

アメリカは2017年、トランプ大統領就任日にTPPから離脱するが、TPP推進の先頭に立ってきたのはアメリカの多国籍企業だ。「TPP推進のための米国企業連合」の農業部門の顔ぶれはカーギル、モンサント(現バイエル)、アメリカ大豆協会、トウモロコシ精製協会、全米豚肉生産者協議会等だった。

この流れを見ても、「種子法廃止」はTPP交渉のなかでアメリカ側から出てきたことがはっきりしている。

なかでもモンサントは1998年にカーギルの種苗部門を買収しているが、遺伝子組み換え産業が世界の種苗会社を傘下に置く流れが起こっている。モンサントは閉鎖された日本市場をTPPでこじ開けることを狙って、2011年には日本政府に対して同社の一代限りの種子を使って日本の農場でも遺伝子組み換え作物を栽培させるよう要望を突きつけている。

ところが、「種子法」がその阻害物になった。「種子法」は、「日本古来の原種や原原種の優良品種を都道府県が管理し、農家に提供する」ことを定めており、農家に安価で優良な種子を提供するとともに、「遺伝子組み換え作物」の栽培を防ぐ防壁でもあった。

「種子法廃止」の問題点については以下の点が指摘されている。

①特定企業がこれまで政府や地方自治体が蓄積した遺伝子を活用し、新品種を開発し「特許」をとることが認められる。本来公共財であった種子の遺伝子の権利が特定企業に移行し、低廉な種子を供給してきた制度が廃止され、種子価格が高騰する。

②日本国内で開発された種子が外国の農場に持ち込まれ、農産物が生産され、日本に逆輸入される。

③モンサントなどの遺伝子組み換え作物の種子が広まり、日本固有の種子遺伝子が絶滅する。

2017年4月の「種子法廃止」に続いて、同年五月には「農業競争力支援法」が成立する。この支援法には「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人への提供を促進すること」とある。すなわち、これまで「種子法」にもとづいて税金を投入して開発・蓄積してきた種子に関する知見を、民間事業者にただ同然で譲り渡すことを促進するものだ。民間事業者にはモンサントなど外資も含まれる。

種子の多様性も脅かす種苗法改定

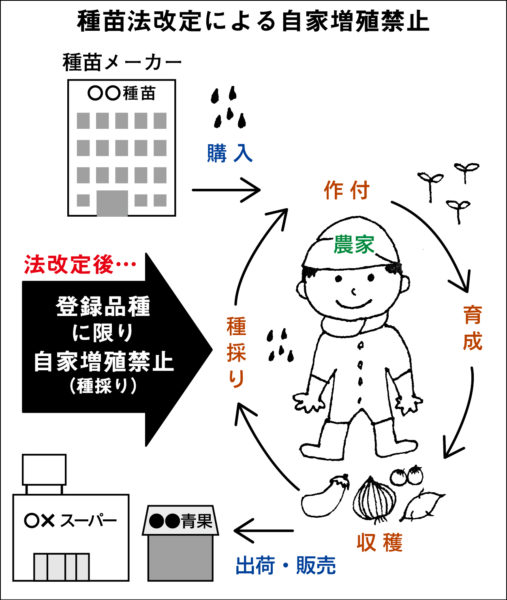

さらに2018年4月に種子法廃止が施行されると、これと重なるように農水省は「自家採種・自家増殖」を「原則容認」から「原則禁止」に切り変える「種苗法改正」の検討を開始し、今年3月3日に閣議決定した。当初は2021年4月施行をもくろんでいた。

種苗法改定の口実は、イチゴやブドウなど日本の優良な品種の種子が中国や韓国に流出しており、それを防止するためだとしている。しかし、現行の種苗法でも「登録された品種を購入して消費以外の目的で輸出することを禁止」しており、種苗法を改定しなくても現行法で十分防ぐことができる。

だが、農水省は流出を防止するためには自家採種や自家増殖の実態を把握しなければならないとして、自家増殖・自家採種を許諾制にし、「原則禁止」にしようとしている。農家は、登録された品種の育種権利者に金を払って自家増殖・採種の許可を得なければならない。許可が得られなければすべての苗を新しく購入しなければならない。違反すれば10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、共謀罪の対象になる。

コメの専業農家の例では、7㌧ほどの種籾を自家採種している場合、自家採種が禁止され、すべて購入するとなると500万円近い負担になる。種子法廃止にともない公共の種子が廃止され民間企業が開発した種子を購入する場合は、現在でも8~10倍の価格であり、4000万~5000万円の負担増になり、農家経営は成り立たない。

しかも新たな品種を登録しようとすると数百万円から数千万円の費用がかかり、大企業にしかできず、種子を大企業が独占していくことにつながる。

また、種子生産の主体が利益優先の民間企業に移れば、種子の開発はもうかるものに限定される。日本では現在300種近くのコメがつくられているが、利潤追求を第一とする民間企業が300種の種子を維持することはコスト的にやれることではなく、小規模にしか栽培されない品種は将来的に消滅してしまいかねない。

種子は歴史的に何千年にもわたって農家が育ててきたものであり、公共の財産だ。多くの農家の自主採種のおかげで多種多様な新品種がつくられ、地域の種子の多様性をつくりだしてきた。自家増殖・採種を原則禁止にし、大企業が種子を独占し、もうかる数種の種子だけを生産するようになれば、計り知れない自然界のなかで、なにごとかが起これば一気に絶滅する危険性もはらんでいる。

原原種の田植え(山口県)

日本では植物の種苗については、1947年に農産種苗法が制定されたが、1961年に欧米が品種育成保護のために締結した「植物の新品種の保護に関する国際条約」(UPOV条約)に加入するため、1978年に農産種苗法を全面改定して種苗法がつくられた。この段階では、「農家の自家採種の慣行に配慮し、農家の自家増殖を認めない植物は、挿し木等によりきわめて容易に繁殖するキク等の花卉類四八種類とバラ等の鑑賞樹五九種類」に限られていた。

その後「自家増殖禁止の品目」は2016年の83種類から2019年には387種類に急拡大し、さらに登録品種がまったくない野菜(ニンジン、ホウレンソウ)や果樹も対象に含まれるようになった。

農水省はその理由として「自家増殖原則禁止が国際標準であり、日本はとりくみが遅れている」とのべている。その延長線上に「種苗法改正」があり、「自家増殖禁止」を原則にし、種子を企業から買わせようとしている。

「国際標準」のモデルはアメリカだ。アメリカでは2011年に「食品安全近代化法」が成立した。これは国民が自分で野菜を栽培することを禁止するもので、これまで自由だった家庭菜園をとり締まり、個人が種苗を持つことを禁止し、政府が認める種苗だけ公認機関から買うことができる。

家庭菜園でつくった野菜を直売所で販売すると逮捕・投獄する権利が認められ、連邦政府の規則に違反して有機製品を輸送すると犯罪者となる。種子の貯蔵も犯罪になる。この法律の狙いは、モンサントなど大企業にだけ種子を独占させ、農業生産を大企業の傘下に置くことだ。

多国籍企業の種子支配 各国で廃案凍結相次ぐ

モンサントは20年前から日本の種子市場を狙ってきており、すでに野菜の種子は多国籍企業に支配されている。30年前まで野菜の種子はすべて国産だったが、今では90%以上を外国産が占めている。民間が主体となっている野菜は、圧倒的な技術力と資金力を持つ数社の多国籍企業が、中小の種苗会社を次々に買収し、シェアを拡大している。

世界の種子業界ではモンサントとコルテバ・アグリサイエンス(旧ダウ・デュポン)の2社が売上の65%を占め、サカタのタネは2%にも満たない。モンサントなどバイオメジャーは世界中の種子市場の争奪戦をくり広げており、日本の種子法廃止や種苗法改定と同様の法改定を各国に押しつけているが、失敗続きだ。

メキシコでは2012年3月に、種子を保存し次の耕作に備えるという先祖代々受け継いできた行為を犯罪として禁止し、政府に登録されている種子を毎年買うことを義務づける法案制定を狙った。だが農民の反対で廃案となった。

コロンビアでは、農民から種子の権利を奪う植物育苗法が成立し、2013年に施行という段階で、農民をはじめ学生、労働者らが立ち上がり全国的な抗議行動をくり広げたため、政府は2年間施行を凍結した。

チリでも同様の法案が下院を通過する事態になったが、反モンサント、反GMO(遺伝子組み換え作物)の運動が全国的に高揚し、2014年3月に同法案は廃案になった。

グアテマラでも2014年にまともな稟議もないまま同様の法案が議会を通過し成立した。これに農民や市民の激しい抗議が起こり、同年九月最高裁がこの法律の無効を宣言した。ベネズエラでも同様の法案が登場したことに反対運動が盛り上がり、逆に遺伝子組み換え種子を禁止し、バイオメジャーが農民の種子を独占・私物化することを禁じる法律が制定された。

またアフリカでは2014年7月にアフリカ17カ国が加盟するアフリカ知的財産機関が農民から種子の権利を奪う条約に署名した。

日本での「種子法廃止」や「農業競争力強化支援法」「種苗法改正」の動きも、こうした世界的な動きの一環だ。「種子を支配する者は世界を支配する」といわれる。モンサントなど巨大バイオメジャーが世界中の農民から種子の権利を奪い、種子を独占支配し、全世界の農業を支配し、もうけの道具にしようとしている。安倍政府はこうしたバイオメジャーに日本の種子市場を丸ごと差し出すために、ろくな論議もせず、国民には内容を周知徹底しないままで「種子法廃止」「農業競争力強化支援法」強行に続いて「種苗法改正」を押し通そうとしている。

現在でも日本の食料自給率はわずか38%で、新型コロナ感染拡大など不測の事態が起こればたちまち食料供給が逼迫し、戦中、戦後の食料難にも匹敵する事態にもなりかねない。コロナ禍のもとで、食料増産に力を入れ、食料自給率向上をはかるのが世界的な趨勢だが、日本政府は日本農業を根こそぎつぶしかねない「種子法廃止」や「種苗法改正」を強行している。これは国民にふたたび飢餓や餓死を押しつけることも辞さないものであり、対米従属の売国・棄民政策にほかならない。