新型コロナウイルスの世界的蔓延で各国が混乱状況に陥り、この未知のウイルスの脅威が強調され、これを封じ込める特効薬やワクチンの開発、生活習慣改善などが感染を食い止める目下の焦点となっている。その一方で、感染症の病原体にもなりうるウイルスや細菌は、人間の生存や自然環境とは切っても切れない密接な関係にあり、薬品でこれを撲滅することはできず、共存することを念頭に新しい社会のあり方を構築する必要性が指摘されている。ところが自然環境や人体への影響よりも大企業の経済効率を優先し、抗菌薬や薬剤に過度に依存してきたことが、過去を上回る威力をもった新たな病原体を生み出すことに繋がっていることはあまり知られていない。その代表格として現在身近な脅威となっているのが、抗生物質が効かない抗生物質耐性菌の増加だ。本紙は、この問題について研究を続けてきた遺伝子組み換え情報室代表の河田昌東氏(元名古屋大学理学部助手・分子生物学)から提供を受けた資料や論文(河田氏執筆)を基に、その実態と問題点を整理した。

知られざる新たな感染症の脅威

2019年11月11日、アメリカ合衆国疾病予防管理センター(CDC)はある報告書を発表した。タイトルは「合衆国における抗生物質耐性の脅威」。日本国内では全く報道されなかったが、ワシントン・ポスト紙が大きく報じた。要約すると、現在、アメリカ国内では抗生物質耐性菌が蔓延し、年間280万人が感染症患者になり3万5000人が死亡しており、時間に換算すると11秒に1人が感染症患者になり、15分に1人が死亡している計算になる、という内容である。

CDCはかねてからこの問題に危機感を持ち、2013年にも同じタイトルの報告書を発表しており、そのときは年間200万人が感染症になり、2万3000人が死亡している、としていた。この6年間で年間患者数は80万人増加し、死亡者も1万2000人増えたことになる。

イギリス政府が委託した調査チームも2016年5月、2050年以降に耐性菌の感染症での死亡者数が毎年1000万人にのぼる恐れがあるとする報告書を発表している。

日本でも2019年12月5日、国立国際医療研究センターが、抗生物質耐性菌の感染による国内の年間死亡者数が8000人との調査結果を初めて報告している。ちなみに米国が20種類の耐性菌を解析したのに対して、日本で調べた菌はわずか2種類のみ。実際には死者がさらに増えている可能性は高い。抗生物質耐性菌による患者増加の問題はアメリカにとどまらず、開発途上国も含めて世界的な問題になりつつある。

抗生物質耐性菌とは

抗生物質耐性菌とは、薬品(抗生物質)に対する抵抗力を高め、抗生物質が効かなくなる性質(耐性)を獲得した細菌を指す。ちなみに、抗生物質は「微生物がつくる、ほかの微生物を抑制する物質」のことで、カビから精製して感染症治療を飛躍的に前進させたペニシリンや、土壌中の放線菌から発見されて結核の特効薬となったストレプトマイシンを皮切りに、その後発見された数多くの抗生物質があらゆる感染症治療に利用されている。細菌がつくり出す物質が、人間にとって悪質な作用を及ぼす特定の細菌(病原体)を抑制するという性質に着目したもので、微生物からとり出すものもあれば、現在では化学合成によって人工的につくり出した(抗生物質と同じ効果を持つ)抗菌薬も多く出回っている。

なお、抗菌薬はインフルエンザや今回の新型コロナ(COVID-19)など、ウイルスが引き起こす病気にはまったく効果がない。細菌(一つの細胞しかない単細胞生物)とウイルス(細菌の50分の1以下のサイズで細胞を持たない)では構造も繁殖の仕組みも違うため、薬剤も抗ウイルス薬として区別される。

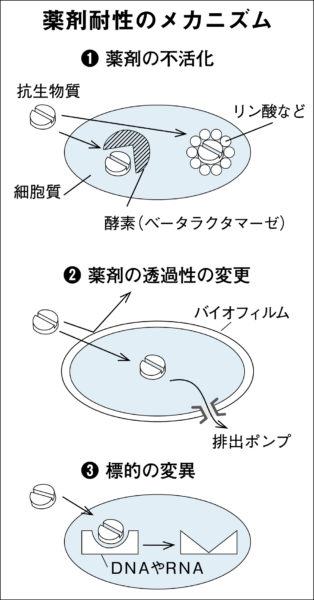

これらの抗菌薬(抗生物質)は、大量に使えば必ず耐性菌があらわれ、効かなくなることが知られている。国立国際医療研究センターなどによると、抗生物質耐性菌があらわれるメカニズムはいくつかのパターンに大別される【図参照】。

①抗生物質を分解する酵素(ベータラクタマーゼ)をつくったり、リン酸基などの原子団をくっつけて不活化させてしまう。②抗菌薬の細菌内部への透過性を変えてしまう。蛋白質や多糖類などを菌体の外に分泌し、細菌の周囲を膜状物質(バイオフィルム)で覆い尽くして侵入を阻害したり、流入してきた抗菌薬を排出ポンプで素早く外に放出する。③薬剤の標的となる細菌を変異させ、抗菌薬の効果を無力化する。④細菌自体を覆っている膜を変化させて、薬が入って来づらくする(外膜変化)などが主なパターンとしてあげられる。例えば、ペニシリンに高度耐性を持つ菌は、ペニシリンの分解、ペニシリンの標的になる酵素の変異、バイオフィルムによる細菌内部への流入阻害などの複数機能を同時に使って耐性になっており、抗生物質を使う頻度と量が増えるほど細菌の耐性も強化され、複雑化していっている。

そのため、日本の死因トップ3にランクされる肺炎の原因の約半数を占める「肺炎球菌」でペニシリンの効きが悪くなったり、院内感染の最重要菌になっている「黄色ブドウ球菌」も1980年代以降、抗菌薬が効かない「MRSA(メチリシン耐性黄色ブドウ球菌)」に変異したことが知られており、いずれも治療を難航させている。

抗生物質を主力とした抗菌薬の発達によって、感染症による死亡率は著しく減少したものの、細菌側も生き残りをかけて全力で薬剤に抵抗(耐性を獲得)しており、死亡率が減少しても細菌が消滅したり、感染が減少しているわけではない。それどころか抗生物質も効かない耐性菌が急速に増加しており、医療現場で新たな脅威となっている。

抗生物質耐性菌が拡大する理由

アメリカで広がる抗生物質耐性菌による感染症の拡大について、遺伝子組み換え情報室の河田昌東氏(分子生物学)は以下3つの原因をあげて、日本の「食」の安全性に警鐘を鳴らしている。

(1)抗生物質多用の弊害

CDCが指摘しているのは、第一に病院や家畜などに使う抗生物質使用量の増加だ。アメリカにおける2016年度の家畜用の抗生物質生産量は1万3983㌧となっている。ちなみに日本国内における抗生物質使用量(2016年度)は合計1804・3㌧、このなかでヒト用は591㌧、家畜用は「飼料添加物」も合わせて897・9㌧、その他は水産用、農薬などだ。

これまでも病院などでの抗生物質多用による抗生物質耐性菌の発生はたびたび警告されてきたが、実際にはヒトに使われる量の約2倍もの抗生物質が家畜や養殖魚への「飼料添加物」として使われている。家畜に抗生物質を投与する目的には、①感染病対策、②感染症予防、③生育促進があり、成長期にある若い健康な家畜の餌に混ぜて与えている。抗生物質を与えた牛や豚は生育が早い(太る)ため収益性が高く、アメリカでは製造される抗菌薬の70%以上が家畜に与えられている。

抗生物質の大半は家畜用に使用されている(米国)

いずれにせよ、牛や豚、鶏などの家畜は日々の生活環境が抗生物質漬けになっており、こうした環境下で細菌は突然変異を起こし、抗生物質耐性を獲得する。このリスクについてはかなり古くから指摘され、使用量の削減が提案されてきたが、現実には一向に減っていない。それら抗生物質漬けの牛・豚・鶏肉が日本にも輸出され、私たちの食卓にものぼっている。

(2)遺伝子組み換え作物の影響

世界で初めて遺伝子組み換え(GM)作物が商品化されたのは1996年、モンサント社(現在はバイエル社の傘下)の「除草剤耐性大豆」だった。その目的は、①今後、世界の人口増加に対応する食料の確保には従来の農業では間に合わず、遺伝子組み換えなら収量が増やせるため対応できる。②従来の農法では農薬による環境汚染が大きな問題であり、農薬を減らすには遺伝子組み換えがよい――などというものだ。こうした謳い文句で始まった遺伝子組み換え(GM)だが、始まってみるとさまざまな問題が浮かび上がった。

モンサント社は1901年にアメリカのミズーリ州で創業し、ベトナム戦争で米軍が使用した枯れ葉剤を製造した企業として知られる。現在では世界最大のアグリビジネス多国籍企業となり、強い毒性を持つ除草剤「ラウンドアップ」と、これにも枯れない耐性を持つGM作物をセットで販売するビジネスモデルで急成長を遂げた。そうすることでラウンドアップの特許が切れても収益が確保できるためだ。さらに栽培農家によるGM種子の採種・再利用を禁じる契約(通称モンサント法)を政治力を使っておし進め、世界の種子市場における独占的な立場を確立した。

ところが、GM大豆の栽培が始まって2年後の1998年に、ミネソタ州はじめ、GM大豆を栽培している米中西部の8つの州の州立大学が一斉にGM大豆の収量調査を始めたところ、非組み換え大豆と、その品種にラウンドアップ耐性遺伝子を組み込んだGM大豆を指定通りに栽培し収量を比べると、意外にも8つの州立大学の実験のすべてでGM大豆の収量が低下し、平均約6%の収量低下という結果となった。ラウンドアップが豆科特有の根粒菌を殺してしまうことや、大豆に組み込まれた細菌由来の除草剤耐性遺伝子が宿主大豆の遺伝子に悪さをしたり、ラウンドアップが細胞の代謝反応に悪影響をもたらしたりしていたことが原因だ。ちなみに商品化されたGM大豆の安全性試験はまったくされていない。

ラウンドアップはあらゆる植物を枯らす強力な毒性を有する。そのため、殺虫遺伝子を組み込んだトウモロコシの花粉が野草に付着し、それを食べた蝶々(オオカバマダラ)の幼虫が死ぬというように、標的外昆虫を殺してしまい生物多様性への悪影響がもたらされた。

さらに大きな問題は、GM大豆やトウモロコシの栽培が始まって数年後には雑草が除草剤耐性になり、当初は一回で済んだラウンドアップの散布回数を3回以上に増やさざるを得なくなったり、土壌の殺虫遺伝子では死なない抵抗性害虫も登場したことだ。いくら強力な薬剤を開発しても、数年もたたないうちに耐性が優勢になり、薬剤の効果を激減させるという自然界の摂理が働くためだ。そして除草剤の量や使用頻度を増やせば、GM作物そのものの人体への影響に加えて、多量の除草剤を浴びた作物を食べることによる健康リスクも当然高まっていく。

現在、世界の遺伝子組み換え作物の栽培面積は、2017年時点で1・898億㌶にまで拡大しており、害虫抵抗性(Bt)が12%、除草剤耐性が47%、その両方を併せ持ったものが41%となっている。

なかでも害虫抵抗性作物は、土壌の細菌に由来する殺虫遺伝子のほかに、細菌由来の「抗生物質耐性遺伝子」が含まれている。最近は、除草剤耐性と害虫抵抗性を同時に持つ大豆やトウモロコシが増えており、GM作物全体の約80%に抗生物質耐性遺伝子が含まれている。この遺伝子は「マーカー」と呼ばれ、GM作物を製造するさい、GM化した細胞としなかった細胞を選別(可視化)するために必要悪として使われている。

ところが、この「抗生物質耐性マーカー遺伝子」はGM作物の安全性にとって極めて危険な役割を果たしている。マーカー遺伝子を含む大豆やトウモロコシを食べた人間や家畜の体内では、これらが分解するさいに腸内細菌がこのマーカー遺伝子を取り込み、抗生物質耐性になる「遺伝子の水平伝達」という現象が起こる。その結果、GM作物を食べたヒトや家畜の腸内細菌が抗生物質耐性になり、感染症になっても抗生物質が効かなくなってしまう。

さらに深刻なのは、感染症予防や生育促進のための飼料添加物として家畜の餌に抗生物質を混ぜて与えていることで、家畜の腸内では一般の腸内細菌が死に、水平伝達によって抗生物質耐性になった菌だけが生き残ることだ。消化器に共生している腸内細菌は、外から侵入する病原菌による感染・発症を抑える役割を果たしており、この多様な善玉菌が消滅することにより、ぜんそくや花粉症などのアレルギーの発症、または肥満(ヒトも家畜も共通)、潰瘍性大腸炎などの難病を引き起こすリスクが増すことが知られている。

当然にも牛や豚、鶏のフンは抗生物質耐性菌で汚染され、屠場での食肉加工などの生産過程での汚染が発生しているほか、輸入されたGM大豆やGMトウモロコシを口にする日本人の食の安全性も大きく脅かされている。

実はこうした危険性は、GM作物がアメリカで初めて栽培された(1996年)直後から指摘されていた。米食品医薬品局(FDA)は、1998年の報告書「産業へのガイダンス遺伝子組み換え植物に於ける抗生物質耐性マーカー遺伝子の利用について」のなかで、遺伝子組み換え作物で使われる抗生物質耐性マーカー遺伝子がヒトや動物の腸内細菌に移行する可能性は低いと考えるが、腸内細菌が遺伝子の水平伝達で耐性菌になる可能性は無視できないので十分注意すべきだと警告していた。

オーストラリアの保健衛生局も、2000年に出した238ページに及ぶ報告書「家畜への抗生物質使用について」のなかで、畜産や魚の養殖で大量に使われている抗生物質が耐性菌発生の原因であると指摘し、同時に遺伝子組み換え作物の中の抗生物質耐性遺伝子が腸内細菌を抗生物質耐性菌にする危険を警告している。

GM作物の危険性を早くから認識していたことは、農作物のGM化を米国内向けの小麦ではなく、トウモロコシや大豆などの輸出用作物から着手したことにもあらわれている。

東京大学の鈴木宣弘教授(元農水省職員)は、貿易交渉のさい米農務省幹部から「大豆やトウモロコシは日本人とメキシコ人と家畜が食べるものだが、小麦は直接米国人がたくさん食べるからとりあえず(GM化は)しない」との説明を受けたことを明かしている。安全性に問題があるGM作物は、米国内でも敬遠され、中国、ロシアなども排除しており、いまや日本が世界最大のGM作物消費国になりつつある。それは同時に抗生物質耐性菌による健康被害が、日本人にとって身近な問題として迫っていることを意味する。

(3)除草剤や枯葉剤が細菌の抗生物質耐性化を加速

最近、ニュージーランドのカンタベリー大学J・A・ハイネマン教授らが、細菌が抗生物質耐性になる原因として除草剤ラウンドアップや枯葉剤「2・4―D」「ジカンバ」が大きな役割を果たしているという論文を発表した。同教授らは、サルモネラ菌や大腸菌が、カナマイシンやアンピシリンなど6種類の抗生物質耐性菌に変化する濃度を調べ、ラウンドアップや枯葉剤「2・4-D」「ジカンバ」を同時に培養液に加えると、通常は耐性菌にならないほどの低い抗生物質濃度でも耐性菌になることを発見した。しかも除草剤や枯葉剤のない場合に比べ、最大10万倍のスピード(抗生物質濃度比)で耐性菌が発生するという。通常では耐性菌が発生するはずもない低濃度の抗生物質でも、除草剤や枯葉剤とあわせることで急速度に抗生物質耐性菌を生むという結論だ。

ホームセンターで売られている「ラウンドアップ」

前述したように、細菌は抗生物質や重金属などの「毒物」からみずからの身を守るためにさまざまな手段(耐性)を獲得する。今回、ハイネマン教授らが研究したのは排出ポンプ機能(efflux pump)と呼ばれるもので、細胞膜にポンプ機能を形成して細胞内に入った毒物を体外に排出する機能の獲得だ。この排出ポンプ機能は、相手を必ずしも特定の毒物に限らないため、除草剤や枯葉剤だけでなく抗生物質まで見境なく排出する。その結果、除草剤を撒くだけで複数の抗生物質にも耐性をもつ「多剤耐性菌」になる。こうなると、どんな薬剤を投与しても効果がない。がん患者に抗がん剤を使用するうちに効果がなくなるのも、同じポンプ機能によるものだ。同教授はこの現象を「除草剤や枯葉剤が火災現場のガソリンの役割を果たす」と表現している。

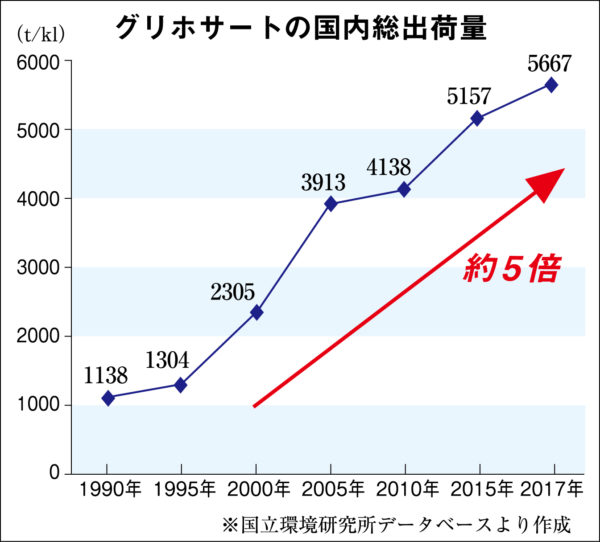

これまで除草剤は遺伝子組み換え作物の主役として大豆やトウモロコシや綿、ナタネなどの膨大な面積の圃場で散布されてきた。その結果、世界中の遺伝子組み換え作物栽培の現場で抗生物質耐性菌を生み出してきた可能性があり、それが「食」を通じてヒトの体内に入ってくる。これに対して病院や畜産の現場において抗生物質使用量を減らすなどの対策をとってもほとんど無意味に近いことになる。除草剤耐性大豆が誕生して以来24年、世界の食料不足を解決すると称して登場した遺伝子組み換えは、今や人々の健康を脅かす道具になっている。

農薬漬け作物の危険性

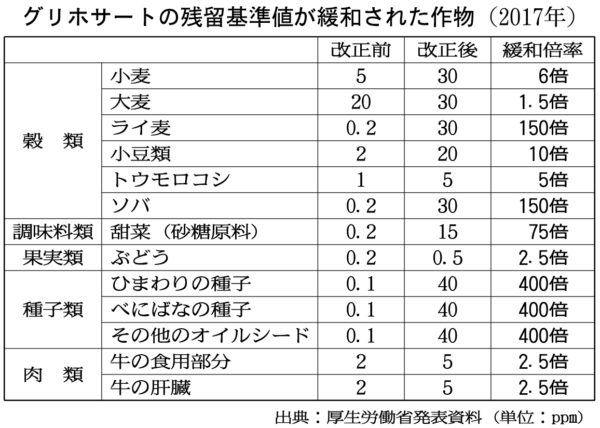

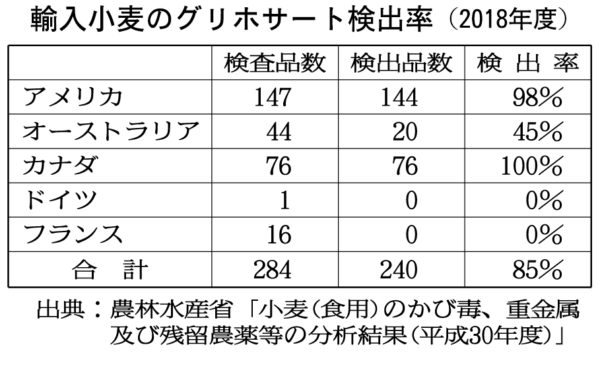

だが、日本では2017年12月に食用作物に対する除草剤ラウンドアップの主成分であるグリホサートの残留基準を大幅に緩和した【表参照】。小麦は改定前の6倍、ライ麦やソバは150倍、ヒマワリやベニバナの種子は400倍など驚異的な緩和倍率だ。日本で消費する小麦の6割、ソバも16%を米国から輸入しており、米国からの緩和要求に応えた動きだ。

遺伝子組み換えではない小麦からも多くのグリホサート(ラウンドアップの主成分)が検出されるのは、アメリカやカナダでは、収穫直前に小麦にラウンドアップを大量に撒いて枯らす「プレハーベスト」をおこなっており、その方が多くの収量を効率よく収穫できるからだ。同じ手法が大豆などの豆類や、ヒマワリ、ジャガイモなどの収穫でもおこなわれ、それらの作物が日本にも流入している。

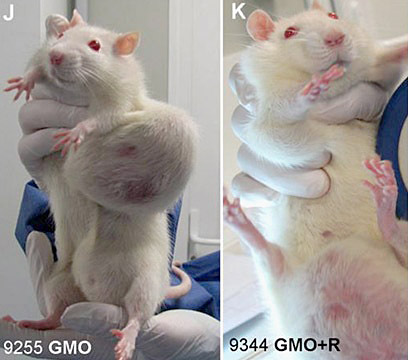

モンサントはわずか3カ月の安全性試験でラウンドアップの使用許可を得ていた。これに疑問を持ったフランス・カーン大学のエリック・セラリーニ教授らの研究グループが2008年から2年間、200匹のラットにラウンドアップ耐性を持つGMトウモロコシ(NK603)を与えたところ、その餌を摂取したラットの多くにゴルフボール大の腫瘍や腎臓、肝臓への障害が生じ、対象のラット全体が高い死亡率を示した。この実験結果は国際的な衝撃を呼び、同除草剤が持つ強い発がん性が認知されはじめた。

セラリーニ教授がおこなった動物実験では、微量の除草剤耐性トウモロコシを長期間与えたラットに腫瘍があらわれた(2010年)

2015年にはWHO(世界保健機関)の下部組織国際がん研究機関が(IARC)がグリホサートの発がん性リスクを2番目に高いグループ2Aに指定。これに欧州食品安全機関(EFSA)や米国環境保護庁(EPA)が反発してしばらく攻防が続いたが、17年にカリフォルニア州当局がグリホサートを発がん性物質リストに加えてから流れが変わる。同州で長年ラウンドアップを使用し、末期の悪性リンパ腫と診断された男性がモンサントを相手に起こした訴訟では、同州地方裁判所の陪審がラウンドアップを「事実上の要因」との評決を下し、モンサント側に2億8900万㌦もの巨額の賠償金支払いを命じた。

同州では公園や学校など自治体が所有する場所でのグリホサートの使用を条例で禁止する郡や市が急増し、同様の動きは、ニューヨーク州やフロリダ州など全米に拡大した。モンサントに対する訴訟は五万件にも膨らみ、ドミノ倒しのように敗訴したモンサントは社会的信用を失い、2018年にドイツ製薬大手のバイエル社に買収されてその傘下に入った。

ラウンドアップの発がん性が広く認知されるなかで、EU、北欧、ロシア、スリランカ、タイ、ベトナムなど世界各国でラウンドアップの使用禁止や、主成分であるグリホサートの輸入禁止などの規制措置が強まった。そこで、行き先を失ったラウンドアップの消費地として白羽の矢が立ったのが日本だった。

日本政府は、すでにその危険性が明らかになっていた2016年、「グリホサートの安全性を確認した」との評価書を公表してお墨付きを与え、2002年にモンサントから日本での商標権と生産・販売権の譲渡を受けた日産化学工業が「農水省登録を取得済み」「国が科学的データの裏付けで使用基準を定めていますので、人体や環境への安全性が確保されています」と銘打ってラウンドアップを大々的に宣伝・販売している。現在もホームセンターなどへ行くと必ずといっていいほど置いてあり、「脅威の除草剤」「早く枯らして、長~く抑草!」などのキャッチフレーズとともに陳列されている。

あわせて2017年に食品安全委員会と厚労省は、グリホサートの食用作物の残留基準値を大幅緩和。これも細菌や植物のラウンドアップへの耐性が増すたびに散布量を増やし、グリホサートの残留濃度が増す米国産輸入農産物に対応するためであり、米国での農薬使用量に従ったものであって日本人の食の安全を基準にしたものではない。

河田氏が所属する「遺伝子組み換え食品の許可申請書を点検する市民グループ」は2000年、1996年にモンサント社が日本政府に提出したGM大豆の安全審査申請書(約5000ページ。全10冊のうち2冊が日本語の要約、8冊が英語)を1年がかりで解読し、内容をチェックした。

そのなかには、ラウンドアップをかけて栽培すると、大豆のグリホサートの残留濃度が基準値をこえるため、日本政府に基準値を上げるように提言する文言が記され、その記載ページの欄外には「企業秘密」と記載されていた。

申請当事者である私企業が、国の審査委員会に指示をするのは異例のことであり、両者の転倒した関係性を物語っている。その後、アメリカ政府は飼料中の残留基準を15ppmから20ppmに引き上げ、1999年、モンサントの指示通りに日本における食用大豆のグリホサート残留基準値は、従来の6ppmから20ppmへと3倍以上に緩和されている。

GM作物と除草剤の隠された毒性

安全審査申請書のチェックでは、さらに多くの問題点が明らかになった。

第一の問題点は、モンサントが成分分析や動物実験に使ったラウンドアップ耐性大豆の試料はすべて除草剤を散布しないで栽培した、という記述だ。すなわち、モンサントが安全審査申請のためにおこなった膨大な実験において使用した大豆は、除草剤ラウンドアップ耐性にもかかわらず、ラウンドアップを散布しないで栽培されたのだ。

なぜそのようなことをしたのか? このような試料による実験では、大豆に含まれるはずの残留農薬の影響は解明できず、安全性のテストとして適切ではない。当然にも安全審査申請書で示された結論は、化学成分の分析や動物実験の結果、問題なく安全性は保証できる、というものだった。

これに関連して、ラウンドアップ耐性トウモロコシ(NK603)の動物実験で発がん性を証明したフランス・カーン大学のエリック・セラリーニ教授は2018年10月に来日したさい、驚くべき研究結果を紹介した。

セラリーニ教授は、ラットを使った動物実験に引き続き、グリホサートを含むさまざまな除草剤(モンサントのラウンドアップの他、バイエル、シンジェンタ等)のほか、実際の除草剤に使われる乳化剤その他の添加物、重金属など32種類の薬剤を植物に散布、あるいはヒトの培養細胞に与える実験をおこなった。

植物には非遺伝子組み換えトマトを使い、対照として①水を散布、②グリホサート散布、③ラウンドアップの添加剤POEAを実際の野外での散布濃度と同じに調整して散布し、120時間まで観察した。その結果は驚くべきものだった。グリホサート単独で散布したトマトはまったく枯れなかったにもかかわらず、添加剤POEAだけのものとPOEAを含むグリホサート製剤を散布したトマトだけが枯れたのだ。

それはラウンドアップの実際の有効成分は、主成分のグリホサートではなく、添加剤のPOEAだったことを意味している。ヒト培養細胞への曝露実験でもまったく同じ結果が出た。単純な濃度計算では、POEAの毒性は、グリホサートの約1000倍に及んだ。

POEAの正式名称は、ポリエトキシル・タロウ・アミン(Polyethoxylated tallow amine)。これは原料が牛や豚などの動物性脂肪を分解・化学処理して作ったもので、グリホサートなどを植物の葉に効率よく浸透させるための補助添加剤(添着剤・乳化剤)である。まず添加剤で植物の細胞膜を破壊し、添加剤と一緒にグリホサートが細胞内に入って全身に浸透し、植物の生命活動を止めて枯れさせる――これがラウンドアップの強力な除草効果の秘密であった。

アメリカにおける除草剤などの規制当局EPA(環境保護局)の規定では、POEAは農薬の不活性成分と位置付けられている。ラウンドアップでは、主成分グリホサートは48%程度、添加剤POEAは15%程度含まれており、実際に散布するさいは水で100倍に薄めるためPOEA濃度は1%以下になる。

今回のセラリーニ教授らの研究は、除草剤ラウンドアップの本当の除草作用の原因物質はPOEAだったことを証明した。グリホサート自身の発がん性(非ホジキン性白血病)は過去に証明されており、多くの論文があるため、「ラウンドアップの毒性は、主成分のグリホサートと添加剤POEAの相乗作用により、より強化されたと考えられる」と河田氏は指摘する。モンサントは、添加剤の成分や毒性について長らく公開せず、「企業秘密」としてアメリカの規制当局EPAにも詳細を隠していた。

暴かれたモンサントの「フェイク・ビジネス」

このことは、一昨年来アメリカで起きている「ラウンドアップ裁判」でも明らかになっている。サンフランシスコ地裁は2018年8月、ラウンドアップを長年使用した結果、悪性リンパ腫を患った男性に対し、モンサントの責任を認め、2・9億㌦もの損害賠償を命じた。2019年3月19日、カリフォルニア州連邦地裁は被告バイエル(モンサントを買収)に対し8000万㌦(約88億円)の損害賠償を、同年5月13日にはカリフォルニア州連邦地裁が、同じく白血病になったとして裁判を起こした原告の夫婦に対し、バイエルに20億5000万㌦(約2200億円)の賠償を命じた。現在、バイエルを被告とする裁判は米国だけで8万5000件に及んでいる。

これらの裁判では、モンサント関係者の社内メールが多数公開された。そのうちラウンドアップ開発責任者のメールには「グリホサートとラウンドアップという用語を同じ意味で使用することはできません。グリホサートを使った除草剤すべてに『ラウンドアップ』の商品名を使用することはできません。例えば、ラウンドアップは発がん性物質ではないと言ってはなりません…(略)…その声明に必要な製剤のテストをわれわれはおこなっていません」と記されていた。

モンサントは、ラウンドアップ開発当初からグリホサートとラウンドアップの毒性の違いを認識し、安全性テストを主成分であるグリホサートのみでおこない、添加剤を加えた商品であるラウンドアップではおこなっていなかったことを認めた。命じられた損害賠償の大半は、その悪質な詐欺的行為に対する懲罰的賠償であった。

モンサントは、ラウンドアップの強力な毒性に耐えうる作物にするため、大豆などの種子にこの除草剤に耐性を持つ土壌細菌の遺伝子を組み込んでいる。

河田氏らによる「安全審査申請書」の調査では、モンサントが安全性実験に使った土壌細菌は除草剤耐性大豆から分離したものではなく大腸菌から合成したものであったこと、大豆を家畜飼料に使う場合に死活させることが求められる生理活性物質(トリプシン阻害蛋白質など)が熱耐性になり、通常の熱処理をしても壊れないことも明らかになった。GM大豆を食べた牛や豚がよく下痢を起こすのはこのためで、ラウンドアップ耐性大豆はヒトはおろか家畜飼料の安全基準すら度外視した偽りの安全審査で国内流通が認められたことが濃厚になっている。

現在、日本には米国やブラジル、カナダなどから、ラウンドアップ耐性を含む大量の遺伝子組み換え作物が流入し、その量は日本が年間に輸入する穀物量(約3000万㌧)の半分以上を占めるまでになっている。とくに、消費量のほぼすべてを輸入に依存するトウモロコシや大豆は、その約9割が遺伝子組み換え品種と推測されている。この偽りの安全審査で拡大の一途をたどる外国農産物の流入とともに、国内農業の淘汰を進めることは、日本人の食の安全性と健康を著しく損なう道といえる。

国内農業をも蝕むGM作物

世界中のGM作物栽培面積(2017年度)は、アメリカ(7500万㌶)を筆頭に、ブラジル(5020万㌶)、アルゼンチン(2360万㌶)、カナダ(1310万㌶)、インド(1140万㌶)と続き、これらの国だけでGM栽培の91%を占める。一方、世界で最も厳しいGM食品の表示制度を持つEUは、GM作物の栽培をおこなっていない。モンサント(現バイエル)は2013年、EUへのGM作物栽培(種子の輸出)の新規申請を断念した。ロシアも2016年、農作物の種子を多国籍企業に握られることへの懸念から、GM作物の栽培と輸入を禁止する法案を可決した。

GM作物の種子は「知的財産」として法的に保護されている。農家がGM大豆の種から大豆を収穫し、その大豆から自家採取した種を翌年に撒けば「特許侵害」にあたる。モンサント社の「私的警察」が監視し、違反した農家を提訴して多額の損害賠償を支払わせる事態が米国内でも起きている。したがってGM作物の席巻を放置すれば、これらの種子の権利を独占する多国籍種子企業が食料生産の根幹を握ることになり、国の食料安全保障が脅かされる。

日本でも2004年、茨城県鹿島港周辺での遺伝子組み換え(GM)ナタネの自生が農水省によって発表された。輸入した搾油用のGMナタネが成田空港から輸送される途中で道に落ち、その花粉が野生種と交配して拡散したものだ。遺伝子組み換え情報室の河田昌東氏らが確認したところ、千葉港、横浜港、清水港、名古屋港、四日市港、神戸港、博多港でもGMナタネの自生がみられた。三重県四日市市の国道沿いでは、2種類の除草剤(モンサント社のラウンドアップとバイエル・クロップサイエンス社のバスタ)に耐性のGMナタネが発見された。このナタネの種は、上記2つの開発企業が特許権を持つ。すでに雑草との交雑も広がっており、三重県はそれまで自家採種していた「なばなの里」などのナタネの種子を県内で栽培することを断念すると発表せざるをえなくなった。県内産ナタネに遺伝子組み換えが伝播し、GM汚染が起きれば、「特許侵害」として提訴される可能性があるからだ。

このように「知財権」を振りかざして、除草剤とセットでGM作物を売り出すモンサントのビジネスモデルが各国で見透かされている。作る側も食べる側も選ぶことのできない状況が広がった南米各国では「モンサント法」と呼ばれる自家採種禁止法を破棄した。

除草剤で枯らせたうえでおこなわれる米国での小麦の収穫

アメリカ国内でも、GM栽培の最大の売り出し文句であった「収量増加」の検証が進むなかで、在来種に比べて収量が変わらないか、または減収する結果が明らかになり、農家にとってはGM種子の値段が高く、契約により自家採種できないなどのデメリットが大きくなった。米国農家の大豆生産コストは市場価格の2倍にものぼるが、これを支えているのが米政府によるGM補助金だ。米政府は差額を農業補助金(税金)でまかない、GM大豆やトウモロコシ、綿などを大規模に栽培し、世界の穀物輸出の主導権を握ることを目指している。アメリカにとってGM作物は戦略物資であり、自国農家への手厚い補助金で輸出価格をダンピングし、WTOを通じた自由貿易競争を主導してアジアやアフリカの農業の競争力をそぎ、自立を妨害している。

GMと農薬入り作物の一大消費地にされる日本

現在、その最大の標的になっているのが日本であり、ラウンドアップの市場流通とともに、公共の種子事業をやめさせる種子法廃止、その種子の権利を民間企業に譲渡させる「農業競争力強化支援法」、農家の自家採種を禁止する種苗法改定という一連の法改定が進行している。アメリカの圧力が強まるなかで、世界中で行き場を失ったGM作物の一大消費地とするとともに、壮大な人体実験場にする方向へと舵を切っている。

すでに日本では年間のコメ消費量の2倍に及ぶGM作物を主に米国から輸入しており、輸入量ではGMトウモロコシが圧倒的に多い。アメリカのトウモロコシのGM化率は88%(2017年)に及び、その多くが加工食品や家畜飼料として日本に入ってきている。

GM作物栽培で最も大きな割合を占めているのが、ラウンドアップやバスタなどの除草剤耐性であり、次に多いのが除草剤耐性と害虫耐性を併せ持つスタック(多重耐性)だ。現在は、これらに複数の害虫抵抗性を持たせ、12種類におよぶGM遺伝子が同居するGM作物の栽培もおこなわれている。「除草剤がいらない」「殺虫剤がいらない」「ヒトや環境に優しい」と謳って始まった遺伝子組み換えだが、それに耐性を持つ雑草や害虫が現れ、年とともに除草剤を散布する回数も増え、作物についても複数の除草剤に対する耐性遺伝子が必要になっている。自然を敵に回したイタチごっこの末、現在では複数の除草剤や殺虫剤にも耐える「スーパー雑草」「スーパー害虫」が登場している。

除草剤を撒いても枯れない雑草が現れたため、モンサント社やダウケミカル社は、ベトナム戦争で大きな被害を生んだ枯れ葉剤「2・4-D」や「ジカンバ」を投入し、これには米国内でも大きな反対運動が起きた。有機塩素系の化合物である枯れ葉剤の毒性はベトナムで実証されており、除草剤農家の健康被害にとどまらず、残留農薬による消費者への健康被害が懸念されるからだ。国内での大論争の末、アメリカでは「2・4-D」耐性大豆が2014年10月、「ジカンバ」耐性大豆は15年1月に認可された。

ところが日本はそれより早く、それぞれ2010に年5月、2013年2月に認可されている。アメリカで認可されなければ輸入もされないはずの枯れ葉剤耐性大豆を先だって認可する異常さに加え、厚労省はこの認可にあわせてジカンバの食品残留基準を0・05ppmから200倍の10ppmに引き上げている。もともとGM大豆は米国内消費向けではなく、多くが家畜飼料やアジア、アフリカなど海外への輸出用であることとあわせて、日本がGM作物の壮大な実験場にされていることを見過ごすことはできない。入口では規制を緩和して、安全に大きな問題を抱える食用作物をフリーパスで大量に流入させ、出口である消費者のところで、アレルギーや難病、抗生物質耐性菌による感染症の犠牲者が増大している。

農薬の残留基準値も大幅な緩和

除草剤ラウンドアップのように主成分グリホサートと添加剤POEAの2つの成分の相乗効果によって発揮される毒性を「複合毒性」と呼ぶ。同じく、ペットボトル入りのお茶から100%検出される殺虫剤ネオニコチノイドも添加剤との複合毒性が知られている。

ネオニコチノイド系殺虫剤は日本では1992年に認可され、現在広く使われている。この薬は、生物の脳内からの信号を受ける副交感神経や運動神経の末端から放出されるアセチルコリン(神経伝達物質)に作用し、昆虫の神経伝達を狂わせて殺す。水に溶けやすく、植物の根から吸収されると茎をつたって全体に浸透し、葉を食べた虫が死ぬという「全身殺虫剤」の効果を生む。島根県宍道湖では、この農薬の使用が増えたことで魚類の餌となる節足動物が激減し、名産のワカサギやウナギが絶滅の危機に瀕していることが報告されている。「害虫だけに選択的な毒性を持ち、ヒトには安全」として売り出されたが、トンボやミツバチの大量死とともに、その作物を食べたヒトの脳神経への影響を示す研究結果が世界で数多く報告されている。そのためEU各国をはじめ、韓国、ブラジルなどで使用が禁止されている。

ところが日本でのネオニコチノイド系農薬の残留農薬基準値は、お茶から出るジノテフランはEUの2500倍、アセタミプリドは同600倍、ニテンピラムは同1000倍……など軒並み高く設定されている。日本人は欧米人より2500倍も農薬に耐性があるという科学的根拠はない。代表的メーカーはバイエル(モンサント)であり、基準値を緩和した2016年、18年は、日本がTPPに大筋合意した時期と重なる。これもアメリカの農薬使用量に合わせた形だ。さらに農薬の毒性試験は第三者ではなく、製造したメーカーがおこない、それも販売する商品全体ではなく、主成分の一種類だけを調べる。添加物は「企業秘密」として秘匿され、その毒性は犠牲者が告発しなければ調査もされない。添加剤との複合毒性は、人体実験に委ねられているといえる。

ラウンドアップの複合毒性は、グリホサート単体よりも高く、その数値は100倍以上という試算もある。安全性の指標である残留基準値のベースになるADI(一日摂取許容量)は、食べても毒性が出ない無毒性量を動物実験で調べ、安全のためにその数値を100分の1にしたものだ。だが調べられていない添加剤との複合毒性が100倍をこえるなら、安全基準はないに等しい。

遺伝子組み換え(GM)作物は、大半が除草剤耐性であり、大量の除草剤が散布されている。日本では、輸入が9割以上を占めるトウモロコシ、大豆、ナタネ(キャノーラ油の原料)のほとんどがそれに該当する。遺伝子組み換えでなくても、収穫前に除草剤を大量散布し、枯らせてから刈りとるアメリカ産、カナダ産の小麦からも例外なくグリホサートが検出される。大麦、豆類、ヒマワリ、ジャガイモなども同じ手法で収穫がおこなわれている。これら複数の作物を摂取すれば、必然的に体内にとり込まれる農薬や耐性菌の濃度も高まり、個別の品目で基準値以下であっても、合計すれば体内では一品目の基準値を優にこえる。体内での複合毒性についても調査対象外だ。日本は世界で最も安全規制が緩い「農薬大国」のひとつといえる。

食料の輸入依存で蝕まれる健康

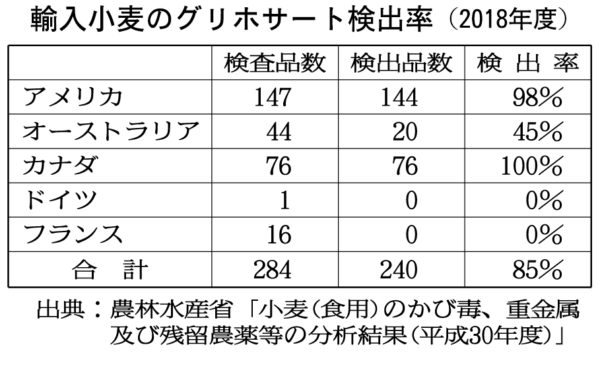

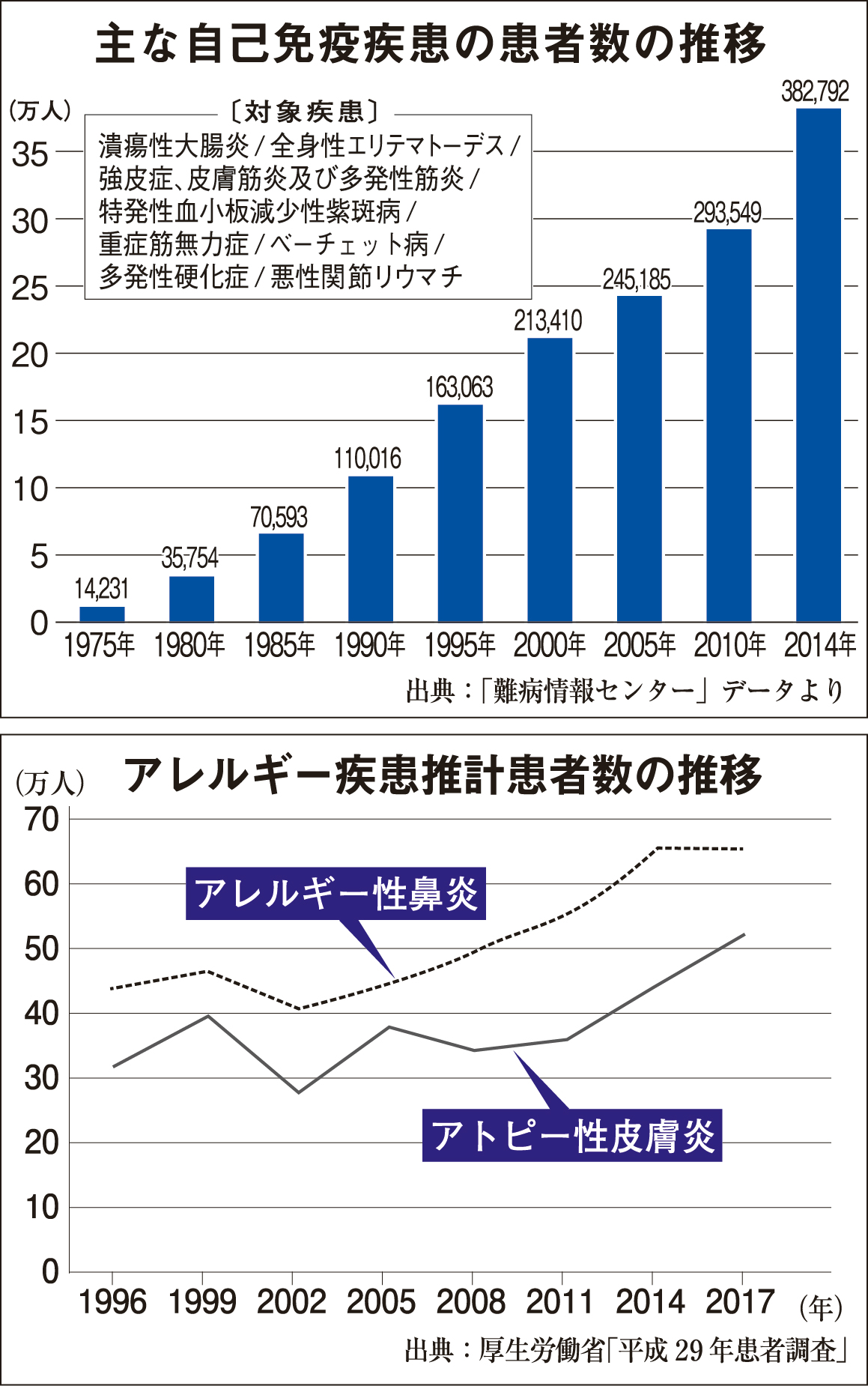

人間の腸には100兆個ともいわれる腸内細菌が共生している。免疫細胞の7割は消化管にあり、腸内細菌がそれを活性化している。抗生物質を過剰に飲むと、この腸内細菌叢が変化し、善玉菌が消滅し、抗生物質耐性菌だけが生き残る。炎症を抑える菌が減れば、当然アレルギー反応が増える。腸内免疫系は、外部から侵入してくる敵と味方を見分ける機能を果たすが、腸内細菌叢が変化することでその区別ができなくなり、自分の細胞を攻撃する。それが自己免疫疾患(免疫系が自分自身の正常な細胞や組織にまで過剰に反応して攻撃を加える病気)やアトピー性皮膚炎、花粉症の増加を促していると指摘されている【グラフ参照】。さらにGM作物は、従来の人間の食習慣になかった土壌細菌の遺伝子がつくる蛋白質を含むため、必然的にアレルギーの危険性が増す。

また、抗生物質を与えて育成された家畜の肉やGM作物を摂取することで、ヒトの体内に耐性菌が入り込み、除草剤や殺虫剤、枯れ葉剤などが加われば腸内細菌の「耐性化」が加速度的に進むことも実証されている。これらはすべてセットで海の向こうから持ち込まれたものだ。

日本の伝統的な和風料理には海苔、ワカメ、昆布、ひじきなどの海藻類が含まれているが、欧米人には海藻を食べる習慣がない。つまり日本人の腸内細菌叢には、欧米人が持たない海洋細菌由来の海藻類を分解・利用できる特殊な酵素遺伝子を持った細菌が存在し、腸内細菌の多様性に貢献している。世界有数の長寿国となった土台には、多様な細菌叢を生み出す伝統的な食文化が貢献してきたという見解もある。だが、これが肉食を中心とした洋風に変化し、それもGM化や抗生物質などで薬漬けになったことで細菌の多様性が失われ、潰瘍性大腸炎などの患者が増加したとの見解も強まっている。

これまではGMはすべて農作物だったが、2018年11月、米FDA(食品医薬品局)は、遺伝子組み換え鮭の食用販売を認可した。動物を対象にしたGM化では初の例であり、米バイオメーカー・アクアバウンティー社が開発した。通常の天然鮭に比べて3倍近い速度で成長し、体重も3倍近くになるため収益性が高い。カナダで採取した天然鮭の卵をGM鮭のオスの精子で受精させ、チリに運んで養殖し、加工品としてアメリカに運び商品化する。だが、この鮭肉に含まれる成長ホルモン「インシュリン様成長因子(IGF-1)」は、男性には前立腺がん、女性には乳がんを発生させることがわかっている。EUが全面輸入禁止した成長ホルモン「エストロゲン」入りの米国産牛も日本には大量に入っている。このGM鮭が回転寿司のネタとして日本に入ってくる日も遠くないとみられる。

消費者がGM作物を見分けるためには、食品表示に頼るしかない。日本ではGM作物を、その食品の原材料として多い方から3番目までに使用し、使用量が全体の5%以上の場合に「遺伝子組み換え食品」となる。だが、油や醤油、液糖などに加工した場合や、GM飼料で育った家畜の肉には表示義務がない。

さらに、消費者庁は「食品表示の厳格化」と称して、事実上「遺伝子組み換えでない」とする表示をできなくさせる方針を示した。この検討委員会は米大使館員による監視のもとでおこなわれ、現在はGM作物が5%以下なら「意図せざる混入」と見なされ「遺伝子組み換えでない」と表示できたものを、2023年4月からは不検出でなければ表示できなくした。国産100%以外では「非GM」表示ができないため、消費者はより混入リスクの少ない食品を選ぶことが難しくなる。表示で差別化できなくなる食品メーカーは、コストのかかる分別輸入をやめ、より価格の安いGM大豆に全面的にシフトする可能性が高い。GM作物を市場に溢れさせたうえで、差別化できなくさせ、問答無用でGM作物の消費量を増やそうとする多国籍種子企業の要求丸呑みである。

現在、日本の農水省はGM作物の国内栽培を認めてはいるが、近隣在来種との交配による遺伝子汚染や、有機農業への影響、風評被害などを恐れて実際は農家は国内栽培をしていない。北海道はGM作物の栽培に関し、独自の栽培規制条例を作り、規制に乗り出している。国土の狭い日本では、一度GM作物が栽培されれば在来種の汚染は避けられない。

未知のウイルスによる感染症に翻弄され、感染防止策や生活習慣の改善、抗菌、抗ウイルスの新薬開発などが目下の焦点となっている。だが、細菌やウイルスを含む自然と人間の関係を科学的に捉えるなら、人間の健康を担保するためにはまったく別のアプローチが必要であることが見えてくる。とくに日本では、健康の根幹であり、生命の土台となる食物が多国籍企業の経済効率のために蝕まれ、いまや家畜同然の扱いとなっている。この事実を看過して、コロナ後の新しい社会を構築することはできない。コロナ騒動の陰に隠れて進行する地域農業の破壊とともに、「食」の安全を売り飛ばす売国的な政策に抗する国民的論議と行動が求められている。

PCでの知人からのメールで、貴紙のことを初めて知りました。「抗生物質が効かない耐性菌の氾濫/食と健康を脅かす遺伝子組み換えと農薬の弊害」を読み、たまたま秋田県でネオニコチノイドが昆虫などに与える影響を調べている方とコンタクトをとっている最中でしたので、この記事には興味があります。貴紙を東京で試し読みすることができる場所はありますか? 中野のサンプラザに全国の新聞を置いてある図書館?のようなものはありますが、そこには置かれていますか? もしそこでなくても試し読みができるところが東京にあればご教示頂けると幸いです。政治家のひどさをただ嘆いても意味がないので、笑いを含めて一般の人たちからの「NO」を効果的に表現する方法を模索しています。例えば道徳教育をうんぬんするなら、まず国会議員から始めてもらいたいと思っています。