荒廃農地が2017年は前年を2000㌶上回る28万3000㌶にのぼることが明らかになっている。このうち森林化が進むなどして再生が困難になった農地も調査開始以来で最大となった。高齢化の進展で耕作ができなくなる農家が増加するなかで、農地の縮小に歯止めがかからない。食料自給率が38%の日本で、食料生産基盤の脆弱化が進行している。一度失った農地を回復させるためには大変な時間と労力を必要とする。一端途絶えた農業生産技術を再び習得するには、それ以上の困難をともなう。今後、TPPや日欧EPA、日米FTAなどで輸入農産物の流入が増加すれば、この動きに拍車がかかることは明白となっている。

農林水産省が昨年末に発表したこの調査結果は、福島第一原発事故の影響で避難指示があった福島県下7町村と東京都下1村の計8町村をのぞいて集計しているものだ。それによると、2017年の全国の荒廃農地面積は28万3000㌶となり、前年より2000㌶増加した。28万3000㌶といえば、東京ドーム6万個分にのぼる。広大な農地が荒廃しているのである。

そのうち約3割の9万2000㌶は「再生利用が可能な荒廃農地」だが、約7割の19万㌶が「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」となっている。かつては農地だった場所が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、または周囲の状況から見て、農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものが前年より7000㌶増加した。

そのうち約3割の9万2000㌶は「再生利用が可能な荒廃農地」だが、約7割の19万㌶が「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」となっている。かつては農地だった場所が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、または周囲の状況から見て、農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものが前年より7000㌶増加した。

農家は、「水田の場合、1年放置するとあっという間に木が生えたりして、再び水田として使えるようになるまで3年はかかる」という。とくに中山間地域など耕作条件の悪い地域などで、農家が高齢化して耕作できなくなった場合にひき受け手がおらず、荒廃農地となって森林化するケースが増加しているものと見られている。中山間地域の多い山口県の荒廃農地は全国10位の9966㌶、うち約8割が再生困難となっている。

下関でも目立つ耕作放棄地

山口県下最大の農業地帯である下関市でも、この傾向は顕著となっている。下関市の基幹的農業従事者の約8割を65歳以上の高齢者が占めており(2017年)、下関市の農業は他市と同じく高齢者によって支えられている現状がある。

2014年の米価暴落が、それまで踏ん張ってきた高齢農家の引退を加速させたが、それ以後も毎年のように引退する高齢農家が増えており、耕作放棄地は2005年の807㌶から2015年には971㌶と164㌶増加しており、旧豊浦郡四町を中心に荒廃した田畑が目立つようになっている。耕作放棄地にならないよう、草刈りなど維持管理のみをおこなっている農地もあるため、作付けされていない田畑はこれ以上にのぼるとみられている。ちなみに、コメ、ムギ、大豆の作付面積は、この12年で388㌶減となっている。

荒れた田畑は、シカやイノシシ、サルなど農作物を荒らす有害鳥獣の絶好の隠れ場となり、彼らの行動範囲を広げる一因にもなる。行動範囲を広げた有害鳥獣は近隣の田畑でも農作物を食い荒らすようになり、農地の減少と有害鳥獣の増加という負の連鎖に農家は頭を悩ませている。雑草が伸びてイネに虫がつきやすくなるという問題もあり、近隣農家が引退するとその分まで、残った農家が草刈りなどを引き受けることになる。夏場の炎天下で毎週草刈りをするなど、高齢農家にとって大きな負担となっており、荒廃農地の増加は深刻な問題となっている。

荒廃農地の増加を防ぐため、集落営農法人(市内31団体)などを立ち上げて、機械の共同利用や農作業の共同化などを進めているものの、法人の作業を担う地域内の農家も70代、80代と高齢化が進んでおり、「人手がいないため、条件の悪い農地までひき受けることができない」という実情がある。ある地域では、おいしいコメがとれる地域であるにもかかわらず、河川の上流のため水が少ないなど、水利が難しいことから、法人も含めて後を引き受ける担い手がおらず、放置されている水田が増加している。こうした山間部から農地が縮小し、先人が耕してきた土地が荒れ地や森林へと回帰している。農業関係者の一人は、「この数年のうちに、さらにやめる農家が増えることは明らかで、中間管理機構に集約される農地が増えていくのではないか」と指摘する。

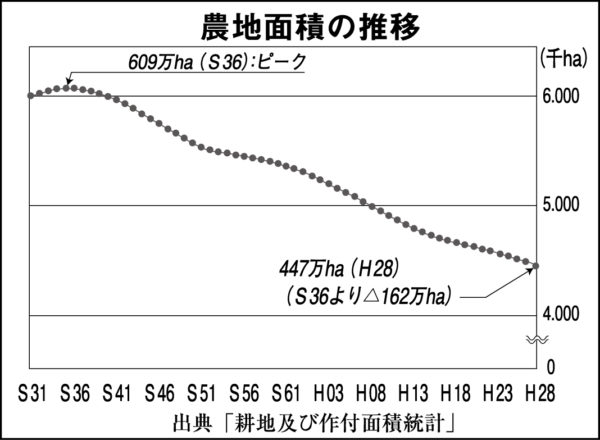

日本の農地面積は、戦後の食料難の時期に「民族の食料を増産しなければならない」と山奥を開墾していった農家の力によって拡大し、食料自給率を80%まで押し上げてきた。だが、1961(昭和36)年の609万㌶をピークに減少に転じ、以後は減少し続けている。1962(昭和37)から2016(平成28)年の55年間で約108㌶が農用地開発や干拓などによって拡張されたが、一方で工場用地や道路、宅地などへの転用、耕作放棄などでそれを上回る270万㌶が改廃されており、2016年時点ではピーク時から約162万㌶減の447万㌶にまで減少している。

コメの生産で考えると、1㌶で80俵のコメがとれたとして、1億2960万俵ものコメを生産できる農地がこの60年のあいだに失われていることになる。

崩壊する食料生産の基盤

農業人口の減少は、生産費に見合わない農産物価格が根源にある。戦後は食糧管理法にもとづいて、国が主食のコメに責任を持って生産・販売する体制をとっていた。生産者からは生産費に見合う米価で買い上げ、消費者には安い価格で販売する仕組みだ。当時は1俵2万円台だった米価は、食管法の廃止やコメの輸入自由化をへて1俵1万5000円台に下がっている。

山口県の2016年産米の生産費は1俵(60㌔㌘)当り1万3436円である。一方で、下関市の2018年産米の概算金を見ると、コシヒカリの一等米のうちもっとも高いもので1万3440円、ひとめぼれやヒノヒカリ、きぬむすめなどは1万1580円、その他の品種は1万円を切る。二等米、三等米になると1万円前後となっており、稲作で生計を立てることは不可能な価格だ。米価が下がり、機械、農薬、肥料は値上がりしていくなかで、ここ30年のあいだに子どもたちは農業を継がず働きに出るようになり、農村の過疎・高齢化が一気に進行したといわれる。

安倍政府は、TPPや日欧EPA、さらに日米FTA交渉と、食料生産という国民の生命に直結する産業を次次に犠牲にしようとしている。

TPP交渉でアメリカに対してコメについては従来のミニマムアクセス米も含めて年間50万㌧の輸入を約束しており、日米FTA交渉ではそれ以上の譲歩を要求される可能性もある。1俵4000円ともいわれる米国産米が流入すれば、生産費が1万円をこえる日本のコメ農家の離農が加速することが危惧されている。

安倍政府は、TPP交渉を進めるなかで、国内向けには「大規模化して競争力を強める」といい、農地集約や担い手・法人への集中的な支援など大規模化政策を進め、これまで日本の食料生産を支えてきた小規模農家の退場を促してきた。昨年度の戸別補償制度の廃止(安倍政府になって「経営所得安定対策」と名称を変えた)もその一つで、「意欲ある農家が生産できるように」という名目で、増産によってさらに米価を引き下げることを意図している。

こうした農業政策のもとで、荒廃農地の増加は必然的に起こっている。農地は食料生産の基盤であり、農地そのものを失っていくことに危機感が強まっている。