(6月14日付掲載)

街頭で有権者と対話を重ねる山本太郎議員(5月30日、東京都町田駅前)

れいわ新選組の山本太郎参議院議員は5月下旬から6月中旬にかけて、富山、石川、東京、埼玉、栃木、青森、秋田と全国各地で減税デモや街頭おしゃべり会を継続している。北陸や東北などの地方では自民党の裏金問題、自治体の財政難問題、税負担増加やインボイスによる圧迫、減税の必要性、さらに能登半島地震被災地に対する政府の無策などを指摘する声があいつぎ、どこでも活発な質疑がおこなわれた。小学生や中学生、高校生からも素朴で鋭い質問が飛び、宙に浮き迷走する政治を有権者の手にとり戻すために何が必要なのかについて世代をこえた問題意識が交わされた。この間の街宣のなかからやりとりの一部を紹介する。

ゲームチェンジの鍵握る「投票行かぬ5割」

質問(秋田) 保守王国の秋田では、選挙で勝つのはいつも自民党だが何も変わらない。自営業をしており、従業員3人でも税金が高くてやっていくのが厳しい。税金を下げることで生活しやすくしてほしい。

山本 「保守王国」と呼ばれる場所は全国にいくつかある。秋田もそうだし、能登半島地震が起きた石川県もそうだ。そのような自民党が非常に強い地域で、一生懸命自民党を支えてきた人たちが今どう思っているのかというのは非常に重要なことだ。

「なんだかんだいっても自民党しかないだろ」という方もおられるが、その根拠はなんだろうか? 30年間も国の経済を弱らせ続けるような間抜けは、独裁国家を除いて世界に存在しない。日本だけがそういう状態になっている。ここから変えていかなければならないということをぜひ考えてもらいたい。

ただ自民党を応援することによって仕事が得られるなど、繋がりによってプラスになる人たちは、目の前の生活があるのでなかなか動かせないところもあると思うが、その一方で投票には自由がある。投票する場所は誰にも見られない。表向きは普段通り自民党を応援するふりをしながら、投票用紙に自民党以外の名前を書いてもバレない。何をいいたいかといえば、お灸を据えなければまずいということだ。

国をここまで壊してきた者たちに対して、それでも確実に票で貢献し続けるというのは非常にまずい。揺らさなければいけない。「何があってもあいつらは俺たちに(票を)入れるだろう」と思われているから、どんどん切り捨てられる。どうして農家の多くの人たちが自民党を応援するのだろうか? 農業は自動車を海外に売るために切り捨てられ続けて、しんどい思いをさせられてきた。よりよい状況に持って行くためには、やはり駒として政治家や政党を使わなければいけない。「お上(かみ)」にしてはいけないのだ。

はっきりしていることは、「保守王国」と呼ばれる地域において自民党であり続けることで政治が確実にその地域を守ってくれるか? といえば、そうではないということだ。そうであるなら、なぜここまで衰退するのだろう。災害が起きても守ってくれないということは能登半島地震でもわかっている。あれだけの保守王国でも、あれほどの災害が起きた後、早い段階でコストとして切り捨てられてしまうのだ。

元日に起きた能登半島地震の被災地では、圧倒的に食料が足りなかった。これでは人々は生きていけない。半島だから地理的に不利な面はあったとしても、自衛隊などいろんなところから応援に入っているわけだから、まず食料や水は絶対に確保しなければならないはずだ。

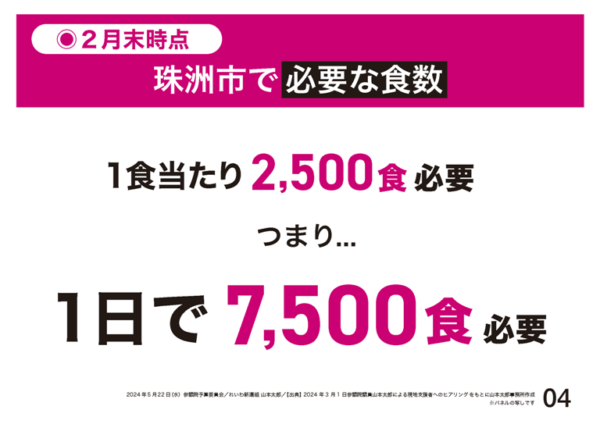

ところが自衛隊の炊き出し、つまり国から食料提供がおこなわれたのは、珠洲市でみると発災5日後の1月6日。しかも最低でも1食当り2500食、1日3食で7500食必要なのに、自衛隊の炊き出しで提供されたのはたった100食。「国を守る!」「国民の生命と財産を守る!」って何の話をしているのか? 現実を見ろと。これは自衛隊が悪いのではなく、自衛隊に指示を出す政治が間抜けなのだ。

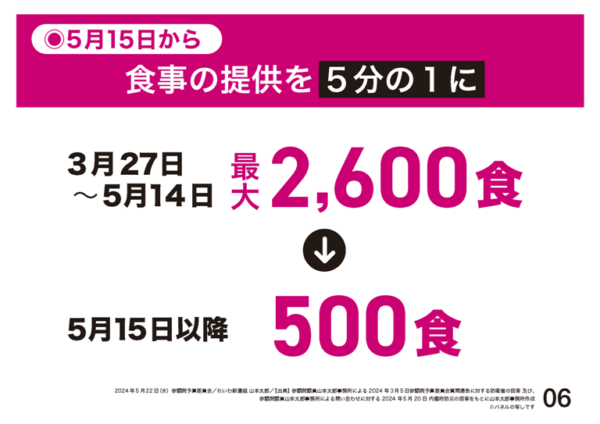

もっと酷い話は、さらに自衛隊の炊き出しが遅かった地域があるということだ。石川県能登町では、自衛隊の炊き出しが開始されたのは1月28日だ。狂っている。しかも300食。圧倒的に足りない。それなのに撤退するというので、国会で「撤退させたらダメだ。ちゃんと食事の供給が安定するまでは提供を続けてほしい」といったのだが自衛隊は撤退。その後は民間に丸投げだ。

民間に丸投げしても地元は上下水道すら通っていない。修理はずいぶん進んだといっているが、応急修理されたのは一番太い水道本管だけで、本管からそれぞれの家庭に引き込む給水管が破損して宅地内漏水が起きている。だからいまだに多くの家が蛇口を開いても水が出ない状態に置かれている。つまり料理も風呂も無理。下水道も使えないからトイレも使えない。そんな地域に対して「そろそろ自立しろ」といっている。言葉を選ばずにいえばイカれているというほかない。

これまでさんざん自民党に貢献してきた人たちさえもそうやって切り捨てる政治が今、目の前にあると考えたとき、いくら保守王国でこれまでの付き合いがあるとしても、ここは一つ目を覚まさなければならない。目を覚まさせなければならない。それができるのが支援者だ。つまり外から批判されるのではなく、内側から「ちょっとおかしいだろ」「ちゃんとやれ」ということを熱烈な自民党支持者の方には声を上げていただきたいと思う。

逆に質問したいのだが、ご自身で事業をされていて、たとえば消費税がゼロになった場合はどうだろうか?

質問者 今年インボイス登録をしたが、消費税の支払いが約40万円新たに必要といわれた。それがなければ仕事への投資や従業員の給料にもプラスになると思う。

山本 現在はまだインボイス激変緩和措置(少額特例)があるので負担は一定抑えられているが、おそらく2年後、3年後にはその倍、3倍の支払いを求められることになるはずだ。インボイスが始まるころは何が起こるか理解できなかったが、今になってやっとわかったという方もたくさんいらっしゃる。インボイス制度は始まってしまったが、諦めずに廃止させなければいけない。

インボイス廃止はもちろんのこと、消費税自体が一部の者たちだけにおいしい思いをさせるために全員から薄く広くとるものであり、それが10%にまで上げられ、人々や事業者への深刻な経済的打撃を及ぼしている。こんなものはさっさと減税、廃止させなければならない。

私たちが政権をとらなければ廃止する者はいないが、その手前までは一刻も早く減税させるという政策に私たちは乗っていきたいと思っている。

不可欠な介護や保育 賃金低過ぎるケア労働

町田駅前での街宣に集まった人々(5月30日)

質問(新宿) 少子化問題に不可欠な保育、そして介護や福祉も命に関わる仕事なのに賃金が低すぎる。国もお金を入れているはずなのになぜ現場に行き届かないのか?

山本 今、ケア労働など命に関わる仕事はかなりの人手不足だ。その理由は賃金が安すぎるからだ。責任は重いが給料はべらぼうに安い。これで人が集まるわけがない。集まっても離職していく。ここに対して、金を入れて処遇を改善しなければいけないと国もわかっているのだが、それをやろうとしない。逆に「お前ら、自分で看ろ」といっている。究極的には「家族で看ろ。地域で看ろ。国に頼るな」という姿勢だから処遇が劇的に改善されていかない。

保育、介護、看護などは公的価格であり、直接的にも間接的にも国が給料を上げられる分野だ。「賃上げを実現できる社会」「景気をよくする」という詐欺師たちは国会にたくさんいるが、みずからこの賃金を公的価格で大きく上乗せするということは誰もいわない。

やらなければならないのは、全産業平均よりも100万円近く低い介護や保育の給料を上げることだ。まず全産業平均以上にしなければ人は集まらないし、人が集まらない状況でやっていけば当然サービスを提供する人、サービスを受ける利用者にもしわ寄せがいく。たとえば介護士の給料を全産業平均並みに上げるとすると、現在の介護士数で勘定すると3兆円規模だ。だが削ることばかり考えて、これをやらない。

やらない結果、どうなっているか? 老老介護、介護離職、果ては介護殺人だ。どうして自分のキャリアを横に置いて、娘や息子、下手すれば息子の嫁みたいな形でこれをケアすることになるのか? 「家族だから当然だろ」なんて思ったら終わりだ。日本国はそんな建て付けにはなっていない。日本国憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される」とある。つまり、自助、共助ということを求め続けた30年でみんな疲弊してしまっている。だからこそ公助で支えていくことをやらせていくべきなのだ。ケア労働者に対しての手当がなされないことが続けば、さらに悲惨なことになっていく。

社会として絶対的に需要があり、欠くことのできない仕事については、国がその処遇を引き上げることをガンガンやらなければダメだ。労働力の移転を起こすくらいのことをやらなければ社会が持たなくなる。食料生産を担う農漁業者も支えなければ、食料自給率40%を切っている国は安全保障も危なくなる。燃料や肥料の輸入を止められたら終わりなのだから。この国の根幹となる仕事を担っている労働者が食いっぱぐれないように安定した状況にして支えていくことを私たちは訴えている。

小学生が質問 岸田首相は何をしたか

質問(宇都宮・女子小学生) 学校で総理大臣は「増税メガネ」とか「なんであんな奴が総理大臣になれるんだ」とかいわれているけど、岸田総理はこれまでどんな悪いことをしたんですか?

山本 今おいくつ?

質問者 小学5年生。

山本 学校で岸田さんはなんと呼ばれている?

質問者 普通に「増税メガネ」っていわれている。

山本 小学生にも「増税メガネ」と大人気の岸田さんが今までどんなことをしてきたか――。では、まず能登半島地震に対してどんなことをいってこられたかをチェックしてみたい。

能登半島地震について国はもう終わったことにしたいようだ。一方で、地震が起きた直後には岸田首相はさまざまなリップサービスをしている。

「地域のコミュニティが守れるんだろうかという不安に応えなければならない」(1月24日)。ここからはリーダーシップを発揮しなければならないという意気込みが感じられる。

「被災者に寄り添い、できることは何でもする」(1月4日)。だったら弁当くらい届けろという話だ。

「被災者のみなさまが一日も早く元の生活をとり戻せるよう先頭に立つ」(1月15日)。遠くにいすぎて先頭が見えないと思ったら、実はまだ出発していなかったという話で驚くほかない。

被災者の帰還、被災地の再生に向けて「できることはすべてやる」「やらなければならないことは必ずやる」(3月17日)ともいっているが、全然力が入っていない。

口ではいうが動きはしない――それは総裁選や総理大臣就任の前後でもさまざま見受けられた。

総理就任後の2021年10月の所信表明演説では「分配なくして次の成長なし」といった。これは正しい。成長、成長といい続けた30年、日本は不景気だ。そこに新型コロナ、物価高。だからまずみんなに分配し、軍資金を渡して、そのお金でいろんなものを買ってもらい全国津々浦々にお金を回して景気を上げていくという意味合いがあった。

ところが一年後の2022年10月の所信表明演説では「分配」の語が消えた。給付金や減税、社会保険料の減免など一切含まれず、分配という言葉自体が消えた。「格差」「貧困」などの新自由主義の弊害を示す言葉も跡形もなく消えた。最初は調子が良いことをいうが、後からそれはなかった話になるのが彼の特徴だ。

他にも、2021年9月の総裁選出馬表明時には「金融所得課税」を宣言。現行税制では、株を売買して得た金融所得は税率が低く設定されているので、1億円をこえると税率が下がっていく。だから10億円、100億円と株でもうけている富裕層の人たちにもう少し税負担をしてもらって格差を是正しよう、それだけ大金持ちが優遇されてきたのだから…という意味合いがあったのだが、なんと1カ月後には「当面は金融所得課税は強化しない」と軌道修正。おそらく票や献金をくれる飼い主たちから「お前、言い過ぎだぞ。そんなことしたら俺らの利益が減るじゃないか」とクレームが入ったのだろう。

他にも「子ども関連予算倍増」「思い切って倍増していかなければいけない」(総裁選時)と宣っていた。2023年1月初旬まで「異次元の少子化対策」といい続けてきたのに、1月末には「従来と次元の異なる少子化対策」と表現まで縮小。最初は大きな打ち上げ花火を上げておきながら、最後は小さな線香花火になってしまった。

少子化対策に必要な子ども・子育て予算について、衆議院の参考人として招致された専門家の先生は「8兆円」といわれた。教育やさまざまな分野を底上げして少子化を是正していくためには、8兆円規模の予算が必要だと。だからこそ岸田総理は「子ども関連予算倍増」といっていたのだが、その結果ついた予算は3兆円とちょっとだ。

また、「下がり続けた所得がやっと上がる!」とみんなが心をときめかせた「令和版・所得倍増計画」(総裁選で岸田首相が宣言)は、気がつくと「資産所得倍増」に置き換えられていた。純粋な「所得倍増」に「資産」の二文字を加えることによって「給料が少ないなら自分で株でも買って投資しろ」「破産するリスクを負ってでも自分で資産を増やせ」という話になった。要するにバクチに手を出せということであり、総理大臣がいうべきことではない。

所得倍増させるならば、景気が悪い状況を変えていく必要がある。つまり景気を良くすることだ。景気を上げるためには、あなたが使えるお金を増やして、必要なものを買い、そのお金が社会に回っていくようにしなければならない。あなたが使えるお金を増やすためにやるべきは減税であり、社会保険料の減免であり、悪い物価高が収まるまでの給付金だ。

景気が悪いときには、そんな形でみんなの使えるお金を増やす。それは世界で当たり前におこなわれている経済政策だ。薄い支援で事実上の放置プレーを続け、自国民に対する経済制裁を加えるような政府は倒すしかない。こんな悪党はいない。

岸田さんがやった悪いこと。それは、以前いっていたこととまったく違う方向に進んでいることが多すぎること。口ではうまいことをいうけれど、やってることが全然違う――こういう人を一般に「詐欺師」という。

学校で学べない政治 必要なのは主権者教育

石川県金沢市でおこなわれた増税反対デモ(5月12日)

質問(宇都宮・女子高校生) 私は今高校生だが、消費税は必要なものだと学校で教わったり、政党の違いさえも詳しく教えられないままで、ある意味で学生の考えの画一化が起きていると思う。政治について学ぶには学校では限界がある。それを先生にいうと「新聞を読め」といわれたが、その新聞も賃金が上がっていないのに賃金上昇と書かれていた。友だちも不況をどうやって変えていくかよりも、不況の中でどう生きていくかと考える子が多い。だから若者の投票率が低いままだと思うが、若い人が政治に関心を持って投票に行ったり、より政治にかかわろうと思うために国はどういったことをおこなうべきだと思うか?

山本 学校で教わることも事実かどうかわかりづらいものがあり、新聞の報道も鵜呑みにしづらいものがある。おっしゃる通りだと思う。新聞などのメディアはスポンサーの存在があり、購読料よりも広告収入の方が大きい。テレビもCMで成り立っているのだから、優先されるのは視聴者ではなくカネをくれる人たちだ。だからフィルターがかかる内容もあることを忘れないでほしい。

たとえば消費税について、私たちが指摘するような直間比率の是正、つまり大企業や資本家たちに減税するための穴埋めとして消費税が使われているのと同じじゃないかという指摘が新聞に載ったり、テレビから流れることはない。新聞は軽減税率の対象で自分たちだけアメ玉をもらっているのだから、消費税のカラクリを皆さんにお知らせするはずもない。

学校教育から立て直すためには、当然政権交代を何回かくり返さなければダメだという話になる。今はどちらかといえば、教育を乗っとったうえで学校を無関心な大人を大量生産するように子どもを同質化、均一化する場所にしてしまっていると私は思う。

個性や主体的な探究心を抑え、周りから浮いたら生きづらいという環境をつくり、その先にある社会ではより従順に、心の中では思っていても口には出さないという大人が量産されたら社会を統治する側は扱いやすい。

そのような一定の意図が統治者の側にあると思っている。つまりコントロールする側は、みなさんを政治から遠ざけるためにどうしたらいいかを常に考えて設計している。今日生きるのにギリギリで、今月乗りこえられるか…というような目の前の心配で精一杯という人が増えれば、その人たちが政治に興味を持つことは難しい。だからあえて貧困を放置し続けるという側面があるのではないかと思う。

国民の6・5人に1人が貧困、高齢者の5人に1人が貧困、片親シングル世帯では2世帯に1世帯が貧困というような国はおかしいに決まっている。全国で子ども食堂が9000カ所をこえる国。そこで「みなさん、尊い活動ありがとうございます」といった上滑りな挨拶しかできない政治など狂っている。「とっとと救え」という話だ。国が本気になれば3カ月、半年で終わりにできる。そんなことさえ放置されるような国など、もう事実上、国の格好はしているが強盗に乗っとられているのと一緒ではないか。

こういう状況について、みんなが当たり前のように喫茶店や居酒屋で論議できる社会にしなければならないのに、この国で政治のことを声高らかにしゃべる奴は、空気が読めない迷惑な人、ちょっとややこしそう…みたいなことになっている。そんなことはない。株主が会社のことをしゃべったり、オーナーが自分の店のことをいって何が悪い? 物をいっていかなければいけない。こういう空気をまず作っていかない限りは教育も変えていけないと思う。

政府という権力を現時点では持てない私たちが今できるとりくみとしては、全国を回りながらこのような場をもうけ、いろんな人たちにマイクを握ってもらって「当たり前に政治のことをしゃべっていい。しゃべっていこう」ということをやっていく。私たちが何かしらの政治的権力を与えられることになるならば当然、主権者教育というものを厚くしていかなければいけないと思う。

日本の前線基地化 要求丸呑みの対米関係

マイクを握る山本議員

質問(宇都宮・男子高校生) 山本代表は、国会で日米合同委員会などタブーな質問に斬り込んでいてかっこいいと思う。将来的には政権交代してアメリカいいなりの状態を見直していくことになると思うが、そうなるとアメリカからは相当目障りな存在になると思う。たとえば歴史的には他国の政権転覆までやってきたのがアメリカという国だと思う。そんななかで本当の主権国家に日本を変えていくためにどういった長期的なビジョンを持っているのか?

山本 ご存じのように日本とアメリカの関係は同盟国といわれているが、そんなものではない。対等ではない。アメリカ国内でできないことも日本国内でできてしまう。アメリカ国内で危ないから絶対にできない軍事訓練も日本国内で平然とされてしまう。米軍機の超低空飛行も日本では可能になる。それは日本の航空法は米軍に適用されないからだ。そういう国は植民地という以外ない。米軍が望めば日本のどこにでも基地を作れる。よその国に自国の基地を増やせるという国が他に存在しているのかという話だ。植民地だからそれが可能になる。

米軍との関係だけでない。日本国内におけるさまざまな施策は、経団連のみならずアメリカからの要求も多くある。日本の経済が弱体化していくようなことをアメリカ側の要求によって前に進めてきた経緯がある。

これを受け入れ続ける属国のままでは引っ張られていく。アメリカの世界戦略にどうして日本が二軍として参加しなければならないのか? 「カネと人を出す」とまでいっている。世界的な争いごとに関して日本側は日本の領域から外に出ないという約束だったはずなのに、「ショー・ザ・フラッグ(旗を見せろ)」「ブーツ・オン・ザ・グラウンド(現場に来い)」みたいなことを米側から要求されてどんどん前に進んできた。

結局今どこまで来ているかといえば、アメリカと一体化していきながら米軍が指揮を執るという形で、おそらく中国との争いごとに巻き込まれていく。その最前線に立たされるのは日本人だということだ。勘弁しろという話だ。

この「日米一体化」は、最近の司令部一体化ということだけではない。吉田茂の時代から密約で約束し続けていることで、文書にも残っている。アメリカの世界戦略において日本をどんどん利用していく。極東における自分たちの陣地として使っていくということだ。

これをどうしていくのか? それは単純だ。米軍は世界中に展開しているが、日本以外の国ではそれぞれの国のルールに従っている。アフガニスタンにしても、イラクにしても、それぞれの国のルールに従っている。最低限の出発点はそこだ。無理な要求ではなく、当たり前の要求だ。だとすれば向こう側の要求を100%受け入れて、「ノー」をいわないことの方が異常なのだ。

向こうも全部呑まないような高い球を投げているのに、全部キャッチして「オーケー、オーケー」といっているのでそれが当たり前になっていく。ビジネスで来ているのだから、一番高い球を投げられたら「それは全部は呑めない。これでは国内が持たない」と主張していかなければならない。

つまり、政治判断や政治が勇気を持つということだけで解決できる問題ではなく、国民が目を覚まさなければダメだということだ。有権者がボーッとしているうちは属国のままだ。この状況を多くの有権者が共有し、この国の未来をどうしていくのか考えなければいけない。

アメリカ国内で許されない米軍の超低空飛行を日本国内で許して、その犠牲になっているのは沖縄の小学校や幼稚園。子どもたちが遊ぶときに落下物から身を守る避難シェルターに入ったり、普通では認められないような轟音のなかで授業を受けなければいけない。そんなことは異常なのに、子どもの教育環境に関して責任を持つべき文科省でも米軍に文句一ついえない。これはおかしい。

いきなり同盟の解消だ! と大胆なことは現実的にいえる状態ではないが、誰が見ても当たり前の要求、対等な関係で世界と付き合っていくためのベースとして、現在の日米関係は偏り過ぎているのだから、自国民を傷つけることに繋がる行為は自粛してもらうということを主張していかなければいけない。それは無謀な要求ではない。

長いものに巻かれようという人間たちが、国民の利益を度外視し、自分の身を守るため、さらには昇進するために、さまざま大きな者に譲って活躍するという成果を残してきた結果が今なのだと思う。そのような状況をみんなで変えていきたい。

東京都知事選 闘わぬ野党には与せず

青森県八戸市での「増税?ダメ♡絶対」デモ(6月8日)

質問(八戸・秋田) 次期衆院選で野党共闘という形はあるのか? 東京都知事選があるが、れいわ新選組はどの候補者を推すのか?

山本 まず国政においてわたしたちは、野党と力を合わせて…という話にはなっていない。野党第一党の立憲民主党自身がそういう音頭すらとっていない。また国会での立憲民主党の腰の引けたたたかい方を見ていて、選挙の時だけ一緒にやろうなんて話にはならない。国内における軍拡、武器製造を国内企業にさせたり、武器を海外に輸出することに関しては反対すらしていないのだ。だから自民党とそんなに大きく変わらないと思っている。維新よりも先に民主党時代から「身を切る改革」をいってきたわけだし、「より緊縮な自民党」にちょっと人権風味が振りかけられている程度のものなんだろうと思っている。

だからといって政権交代が必要ないかといえばそうではなく、政権交代をくり返しながらステップバイステップでまともな国にしていく必要はあると思う。ただ、裏金問題のような自民党の自滅的なエラーによってラッキーな追い風が吹いて政権交代の可能性が高まったとしても、そこに私たちが野党共闘として乗るかといえばそれは考えていない。自民党に対するのと同じくらいのテンションで政権交代した先も厳しく監視していく必要があるからだ。

結局、国会のなかで体を張ってでもたたかわない連中を一人でも多く国会に押し上げるために私たちが候補者を出さないということで、小さなグループとしての力を削られていくことになるのなら意味がない。

だから国政において私たちは独自で数を増やしていく。与党にも野党にも緊張感を与えていくためには、私たちは数を増やし、影響力を強める――それが必要だと思っている。

一方、東京都知事選においても、単独でやっていく姿勢を見せている私たちは本当なら単独で候補者を擁立しなければならない。そこで私たちの内部では早くから候補者としてこの人を出そうという考えを持っているが、この状況でその人を出すのか、出さないのかという最終決断までは詰められていない。その意志決定は、外部からの意見には左右されない。

いろんなことをいわれてこれを変化させていくということになれば、ある意味では経団連や統一教会のいうことを聞きまくる自民党と変わらなくなってしまうので、一番重要な部分に関しては私たちは内部で意見をきちんと聞いて形にしていくという原則を貫く。

世の中は変えられないのではなく、変えられないと思わされているだけだ。みんなが世の中を変えられるという事実を知ったうえで、それに向けて動いたときに変わるということまで理解していたら世の中はとっくに変わっているはずだ。それが自分がやったって何も変わらないというマインドを刷り込み続けられてきた。私自身もそうだった。「自分自身もダメだが、お前らの世代はもっとダメだ」とダメの烙印から始まるみたいな空気のなかで生きてきて、自分が世の中を変える主体だと思えないという人も結構多いのではないかと思う。

もう一度、思い出してもらう。力を持っていることを忘れさせられているだけで、実は力を持っているのだと。50%が選挙に行かず、全有権者の2割を手にした自民党がここまでの帝国を築いている。たった2割を手に入れただけでここまでの乱暴狼藉を働きまくるのだから、もう政治は諦めたという5割のうち一部でも力が加わるだけで大きくゲームチェンジすることは可能だということだ。まだ選挙制度が生きている今ならそれが可能だと思うから私も人生を横に置いてこのゲームにかけている。みなさんと一緒に今よりもマシなおもしろい社会を作るために力を合わせていきたい。