収穫した人参の洗浄作業(山口県)

日米の特定企業による国家私物化~規制改革、自由貿易の本質

日本は「保護主義とたたかう自由貿易の旗手」のように振舞っているが、規制を撤廃し、貿易を自由化し、対等な競争条件(イコールフッティング)で競争すれば、全体が発展できるというのは名目であり、実際は、日米の政治と結びついた「今だけ、金だけ、自分だけ」の資金力のある「オトモダチ」企業が、公共的なルールや制度、協同組合などの相互扶助的な組織を、「既得権益」「岩盤規制」と攻撃して壊し、地域を支えるビジネスとお金を引き剥がし、自分たちのもうけの道具にできるルールを作ろうとする。そのような国家私物化、世界の私物化、それが規制緩和と貿易自由化の実態になってしまっている。しかも、極めて少数の特定の「オトモダチ」企業に徹底した便宜供与が企てられている。

グローバル企業の経営陣は、命、健康、環境を守るコストを徹底的に切り詰めて、「三だけ主義」でもうけられるように、投資・サービスの自由化で人々を安く働かせ、命、健康、環境への配慮を求められてもISDS(投資家対国家紛争解決)条項で阻止し、新薬など特許の保護は強化して人の命よりも企業利益を増やそうとする。

米国共和党のハッチ議員が2年ほどで5億円もの献金を製薬会社などから受け取り、患者の命を縮めても新薬のデータ保護期間を延長する(ジェネリック医薬品を阻止する)ルールをTPPで求めたのは象徴的だ(規制撤廃と言いつつ規制強化。つまり規制改革の本質は、企業利益増大に有利なルール追求だということのわかりやすい事例)。知財保護強化は、企業利益増大の重要な手段であり、日本の種苗法改定とも共通する。

「安全性を疎かにしたり、従業員を酷使したり、周囲に迷惑をかけ、環境に負担をかけて利益を追求する企業活動は社会全体の利益を損ね、企業自身の持続性も保てないから、そういう社会的コスト(外部費用)をしっかり認識して負担する経営をしなくてはならない」というのが経済学的に見たCSR(企業の社会的責任の履行)の解釈といえる。しかし、TPPなどでは、企業に本来負担すべき社会的費用の負担(命、健康、環境、生活を毀損しないこと)の遵守を求めると、逆に利益を損ねたとして損害賠償請求をされてしまう(ISDS条項)というのだから、異常な事態である。

保護主義vs自由貿易は、国民の利益vsオトモダチ(グローバル企業)の利益と言いかえるとわかりやすい。彼らと政治(by献金)、行政(by天下り)、メディア(byスポンサー料)、研究者(by資金)が一体化するメカニズムは、現在の政治経済システムが持っている普遍的欠陥である。

規制緩和や自由貿易の利益の前提となる完全雇用や完全競争は「幻想」で、必ず失業と格差、さらなる富の集中につながる。市場支配力のある市場での規制緩和(拮抗力の排除)はさらなる富の集中により市場を歪めるので経済理論的にも間違っている。理論の基礎となる前提が現実には存在しない「理論」は本来の理論とは言えない。理論は現実を説明するために存在する。

本質を見抜いた米国民はTPPを否定し、その世論に押されて米国が離脱したにもかかわらず「TPPゾンビ」の増殖に邁進しているのが日本政府である。

実は、米国のPew Research centerの調査(2018年)では、国際貿易によって国民の雇用が増加するか、減少するかの問いに、米国では36%が増加、34%が減少と答えたのに対し、日本では21%が増加、31%が減少すると答えており、日本人の方が相対的に多く国際貿易が失業につながる懸念を持っているのに、政治の流れは逆行している。理由の一つは、日本では国民を守るための対抗力としての労働組合や協同組合が力を巧妙に削がれてきたことにある。米国では最大労組(AFL-CIO)がTPP反対のうねりを起こす大きな原動力となったのと日本の最大労組の行動は対照的である。

日本で政権と結びついた日米の「オトモダチ」企業の要求を実現する司令塔が「未来投資会議」(新政権では「成長戦略会議」に再編され、T氏とA氏が主導)、実施の窓口が「規制改革推進会議」であり、官邸の人事権の濫用で行政も一体化し、国民の将来が一部の人間の私腹を肥やすために私物化されつつある。

農協改革も、種子法廃止と種の情報の民間への譲渡も、種苗の自家採種の制限も、遺伝子組み換えでない表示の実質禁止も、漁業権の強制的付け替えも、民有林・国有林の「盗伐」合法化も、卸売市場の民営化も、水道の民営化も、根っこは同じ、「オトモダチ」への便宜供与の貫徹とみたほうがわかりやすい。

「三だけ主義」の対極に位置するのが、命と暮らしを核にした共助・共生システムである。逆に見れば、一部に利益が集中しないように相互扶助で小農・家族農業を含む農家や地域住民の利益・権利を守り、命・健康、資源・環境、暮らしを守る協同組合組織は、「三だけ主義」の輩にとっては障害物である。そこで、これらの組織を「既得権益」「岩盤規制」と攻撃し、ドリルで壊してビジネスとお金を奪い、みずからの既得権益にして、私腹を肥やそうとする。

例えば、米国ウォール街は、郵貯マネーに続き、JAの信用・共済マネーも喉から手が出るほどほしいから農協「改革」の名目で信用・共済の分離を迫る。農産物の「買い叩き」と資材の「吊り上げ」から農家を守ってきた農協共販と共同購入も邪魔である。だから、世界的にも協同組合に認められている独禁法の適用除外さえ不当だと攻撃しだした。ついには、手っ取り早く独禁法の適用除外を実質的に無効化してしまうべく、独禁法の厳格適用で農協共販つぶしを始めた。これが「対等な競争条件」要求の実態である。

現状は不当な買い叩き状態なのだから、独禁法の適用除外をなし崩しにする取締まり強化は間違いで、共販を強化すべきで、かつ、大手小売の「不当廉売」と「優越的地位の濫用」こそ、独禁法上の問題にすべきである。だが、新内閣参謀A氏は買い叩き是正には、中小を淘汰して一層の大手への集中が必要と、完全な論理矛盾の、真逆の方策を提案している。

農協改革の目的は「農業所得の向上」ではない~外資が狙う150兆円の資産

つまり、農協改革の目的が「農業所得の向上」というのは名目で、①信用・共済マネーの掌握に加えて、②共販を崩して農産物をもっと安く買い叩きたい企業、③共同購入を崩して生産資材価格を吊り上げたい企業、④JAと既存農家が潰れたら農業参入したい企業が控える。規制改革推進会議の答申の行間は、そのように読めなくもない。

だから、「農協改革」という名目の農協解体と、JAみずからの自己改革は、峻別して考える必要がある。農家や地域住民にいっそう役立つための徹底的な改善を図る自己改革は不可欠だが、先方(解体を目論む側)にとってはどうでもいいことで、農業所得向上に向けた、優れた自己改革案を出せば乗り切れるというのは見当違いである。

准組合員規制を人質にして「どちらを選ぶか」と言われて、順に要求を呑まされていったら、気が付いたら何も残っていない。「傷が浅いほうを呑む」たたかいを続けていては、先方の術中にはまり、やがては、なし崩し的に息の根を止められる。共販から買取販売に切り替えていく数値目標を決めて政府に報告しないといけない理由がどこにあるのだろうか。そもそも、こうした要請は憲法22条と29条に基づく「営業の自由」に抵触するので本来は拘束力を持ちえない。

①については、郵政解体の経緯を振り返るとわかりやすい。米国の金融保険業界が日本の郵貯マネー350兆円の運用資金がどうしてもほしいということで、「対等な競争条件」の名目で解体(民営化)せよと言われ、小泉政権からやってきた。ところが、民営化したかんぽ生命を見て米がん保険のA社から「これは大きすぎるから、これとは競争したくない。TPPに日本が入れてもらいたいのなら、『入場料』としてかんぽ生命はがん保険に参入しないと宣言せよ」と迫られ、所管大臣はしぶしぶと「自主的に」(=米国の言うとおりに)発表した。それだけでは終わらず、その半年後には、全国の2万戸の郵便局でA社の保険販売が始まった。

さらに、それだけでは終わらなかった。最近、かんぽ生命の過剰ノルマによる利用者無視の営業問題が騒がれた。その少し前、日本郵政がA社に2700億円を出資し、近々、日本郵政がA社を「吸収合併」するかのように言われているが、実質は「(寄生虫に)母屋を乗っ取られる」危険がある。かんぽ生命が叩かれているさなか、「かんぽの商品は営業自粛だが、(委託販売する)A社のがん保険のノルマが3倍になった」との郵便局員からの指摘が、事態の裏面をよく物語っている。

要するに「市場を全部差し出せば許す」ということだ。これがまさに米国のいう「対等な競争条件」の実態であり、それに日本が次々と応えているということである。郵貯マネーにめどが立ったから、次に喉から手が出るほどほしいのは、信用・共済あわせて運用資金150兆円のJAマネーである。これを必ず握るまで終わらないというのが彼らの意思である。

米国は、日本の共済に対する保険との「対等な競争条件」を求めているが、保険と共済は違うのだから、それは不当な攻撃である。相互扶助で命と暮らしを守る努力を国民に理解してもらうことが最大の防御である。

准組合員の利用規制は法律に抵触する。農協法12条の「組合員資格」では、准組合員は正組合員とともに「組合員」を構成しており、議決権は付与されていないが事業利用権は付与されている。さらにICA(国際協同組合同盟)宣言は、自主的で開かれた組合員制(第1原則)、地域コミュニティの持続可能な発展に努めること(第7原則)を掲げている。つまり、准組合員やそれ以外の地域住民全体への貢献をめざすのが協同組合の真髄なのであって職能組合であるべきという論理とは相容れない。

農があって食が提供できて地域のみなさんの暮らしも成り立つ。その地域のみなさんにも信用事業や共済事業を利用してもらうことで、そこに集まってくる資金の一部を農業振興(本来的にサービスで赤字の持ち出しが必然)に還元する。結局は自分たちの食をみんなで支えるというサイクルを農協が地域で回している。まさに「共助」「共生」である。

全国では、例えば、平成25事業年度で営農指導事業の経常ベースの部門赤字額は1100億円(1億5500万円/1JA)、これを信用事業で303億円、共済事業で212億円、農業関連事業(販売・購買)で466億円、生活事業等で118億円負担している。農協を核に、地域の農と食と暮らしが循環する。

信用・共済事業を切り離せというのなら、それでは農業振興ができなくなるのだから、農協は農業振興を、という話と矛盾する。農業振興をせよというなら、信用・共済事業は切り離せないということになる。

②③については、協同組合による共販・共同購入が独禁法の「適用除外」になっている(独禁法22条)のが不当だとする要求も強まっている。共販・共同購入を崩せば、農産物をもっと安く買い、資材を高く販売できるからである。

しかも、「適用除外」がすぐにできないなら、解釈変更で独禁法の適用を強化して実質的に「適用除外」をなし崩しにするという「卑劣な」手法が強化されつつあることは看過できない。独禁法の厳格適用を恐れてはいけない。萎縮効果を狙った動きに過剰に反応したら、思う壺にはまる。世界的にも認められている共販の権利は堂々と主張し続けるべきである。

近年、EUでは、2009年に飼料価格高騰による酪農家の苦境を経験し、2015年からの生乳の生産調整の廃止に伴う乳価下落の影響も懸念されていた。そうした事態の酪農への影響を緩和するには、寡占化した加工・小売資本が圧倒的に有利に立っている現状の取引交渉力バランスを是正することにより,公正な生乳取引を促すことが必要との判断から、2011年に「ミルク・パッケージ」政策が打ち出された。その政策の一環として、独禁法の適用除外の生乳生産者団体の組織化と販売契約の明確化による取引交渉力の強化が進められている。

頻発するバター不足の原因が酪農協(指定団体)によって酪農家の自由な販売が妨げられていることにあるとして、「改正畜安法(畜産経営の安定に関する法律)」で酪農協が二股出荷を拒否してはいけないと規定して酪農協の弱体化を推進する我が国の異常性が際立っている。かつ、これに先立つ農協法改正で専属利用契約(組合員が生産物を農協を通じて販売する義務など)は削除され、加えて事業の利用義務を課してはならないと新たな規定を設けてしまっている。

案の定、「酪農家が販路を自由に選べる公平な事業環境に変える」と政権が畜安法改定の意義を強調し、生乳流通自由化の期待の星と規制改革推進会議がもてはやした会社が2019年11月末頃から一部酪農家からの集乳を停止した。乳質問題を理由にしているが、需給調整機能を持たずに集乳を拡大して販売に行き詰まったものと推察される。

そもそも、畜安法の改定は、我が国でも独占禁止法の適用除外として認められている権利を損なう内容であり、専属利用契約を削除した農協法の改定とともに独占禁止法と矛盾する改定がおこなわれている問題点も含め、再検証が必要と思われる。

国家私物化の実態~オトモダチ企業の利益相反

林野を伐採してつくられるメガソーラー

「国家私物化特区」でH県Y市の農地を買収したのも、森林の2法で私有林・国有林を盗伐して(植林義務なし)バイオマス発電するのも、漁業法改悪で人の財産権を没収して洋上風力発電に参入するのも、S県H市の水道事業を「食い逃げ」する外国企業グループに入っているのも、MTNコンビ企業である。つまり人材派遣業大手P社のT会長、O社のM会長、Lファームも展開するL社元社長で現在はS社のN社長である。

「攻めの農業」、企業参入が活路といいながら、公益的なもの、共助・共生の精神に基づくものとして維持されてきた地域で頑張っている事業を「非効率」とし、オトモダチ企業に明け渡す手口は、農・林・漁ともにパターン化している。この「有能」なMTNコンビ企業は農・林・水(水道も含む)すべてを「制覇」しつつある。前農水大臣は多様な農家の共存を重視しつつあったが、新大臣は、また時代遅れの輸出促進と規制改革しか言わなくなった。

T氏は、K大学の名誉教授となっているが、人材派遣業大手P社の会長として1億2000万円の年収がある。彼が政府の会議を利用してやったことが、首切り自由特区と短期雇用でグルグル雑巾のように回していく雇用改革法案の成立。これはTPP対応でもあったが、誰がもうかるかといえばP社自身。こんな露骨な利益相反は慎むべきと筆者は某紙にコメントしたが、ある筋からは「よくぞ言ってくれた。勇気ある行動だ。しかし体を大事にした方がいい」という心遣いもいただいた。さらには、家事支援外国人受入事業の特区もP社が受注。次は、農業移民特区の全国展開構想も主張するなど、留まるところを知らない。

N氏は政府会議の座長の立場を利用して新しい農地集積組織(中間管理機構)をうまく使って、自社農場へ優良農地を集積し、農業委員会組織を骨抜きにして、農業に自由に参入して、もうからなければ農地を自由に転売してもうけられるように画策した。

M氏は郵政を民営化したら皆が幸せになれるなどと言って、規制改革会議の座長をやりながら、実は、かんぽの宿をO社が安く買い叩こうとしたことがばれてしまった。役員報酬を年間55億円もらっても、こんなことしか考えられない。大店法を潰して全国の商店街を潰したのは彼だとの批判もある。

最近の象徴的「事件」はH県Y市の農業特区である。突如、大企業が農地を買うことができるようになった。その企業とはO社の関連会社である。そして社外取締役に就任しているのが、N氏とT氏である。あまりにもわかりやすい構図だ。

「特区は政権と近い一部の企業の経営陣が利益を増やせるルールを広げる突破口」と筆者は国会の参考人招致で指摘した。つまり、国家戦略特区は、国家「私物化」特区である。政権と近い特定の企業・事業体がまず決まっていて、その私益のために規制緩和の突破口の名目でルールを破って自分だけに規制緩和するからおいしい。後に問題になった獣医学部新設問題と同じ構造である。

農地利用を管理する農業委員会が任命制にされ、もうけられそうな市町村の委員にはMTNがセットで入ろうと物色しているとの噂まで流れた。漁業調整委員会が任命制にされたが、漁業権を奪いたい企業が委員になるのも見え見えだ。

民有・国有林の「盗伐」合法化(特定企業への露骨な便宜供与=皆伐でハゲ山にしても植林義務なく、税金で再造林)、漁業についても、これまで各漁場で代々生業を営む漁家の集合体としての漁協に優先的に免許されてきた漁業権を、漁協(漁家)への優先権を剥奪し、知事判断で企業に付け替える(「公共目的・補償あり」の強制収用より悪い=「私的利益・補償なし」で生存権・財産権没収)が決まった。山も海も資源管理のコストは負担せずに、もうけだけ自分のものにして、周りや国民にツケを回す。水道(コンセッション方式)も同じだ。

それにしても法的位置づけもない諮問機関に、利害の一致する仲間(彼らは米国の経済界とも密接につながっている)だけを集めて、官邸(裏で操る経済産業省)とで、国の方向性が私的に決められ、誰も止められないのは異常すぎる。ごく少数の「三だけ主義」の人たちが、露骨な利益相反をくり返し、私腹を肥やすために、これでもか、これでもかと国民を苦しめ、地域を苦しめている。それと正反対のとりくみで地域を守ってきた人々や組織がこんな国家私物化の目論見のために潰されるという理不尽な話である。

「攻めの農業・林業・漁業」の本質は、既存の農林漁家を農地・山・海から引き剥がし、ビジネスとお金を奪い、特定のオトモダチ企業がもうけの道具にするだけだから、仮にこの少数企業が短期的に利益を増やしても、地域も、国民も疲弊し、社会は持続できなくなる。国民の命に直結するライフラインが狙われている。水道事業も民営化され、医療への攻撃、共済事業への攻撃も日米FTAで本格化するだろう。米国の農業、自動車産業、製薬・医療産業、金融保険業界、グローバル種子企業などの利益のために、どれだけ国民の命と暮らしが蝕まれるかを深刻に受け止めないといけない。「今だけ、金だけ、自分だけ」の正反対の取組みで地域を守ってきた我々が、ここで負けるわけにはいかない。

そもそも、種子法の廃止、農業競争力強化支援法、種苗法改定、漁業法改定、森林の2法、水道の民営化、などの一連の政策変更の一貫した理念は、間違いなく、「公的政策による制御や既存の農林漁家の営みから企業が自由に利益を追求できる環境に変えること」である。「公から民へ」「既存事業者から企業へ」が共通理念であることを押さえてほしい。

種苗法改定による自家増殖制限は海外依存を促進する

農家による育苗作業(熊本県)

昨年12月、種苗法が改定され、農家による種の自家採種を認めてきた条項(21条2項)を削除し、農家であっても登録品種を無断で自家採種してはいけないことにした。新品種の登録にあたって、その利用に国内限定や栽培地限定の条件を付けられるようにした。

これによって「国内種苗の海外流出が防止できる」と説明されてきたが、現実には農家の自家増殖が海外流出につながった事例は確認されていない。決め手は現地(海外)での品種登録で、種苗法改定とは別である。

むしろ、「種子法廃止→農業競争力強化支援法8条4項→種苗法改定」で、コメ麦大豆の公共の種事業をやめさせ、その知見を海外も含む民間企業へ譲渡せよと要請し、次に自家増殖を制限したら、企業に渡った種を買わざるを得ない状況をつくる。つまり、自家増殖制限は種の海外依存を促進しかねない。

種苗法改定の最大の目的は、知財権の強化による企業利益の増大=種を高く買わせることである。TPPで製薬会社から莫大な献金をもらった米国共和党議員が新薬のデータ保護期間を延長して薬価を高く維持しようとしたのと基本構造は同じである。

安全保障の要である食料の、その源は種である。野菜の種は日本の種苗会社が主流とはいえ、種採りの9割は外国の圃場だ。種まで遡ると野菜の自給率は8割でなく8%しかない。コロナ禍で海外からの種の供給にも不安が生じた。さらに、コメ麦大豆も含めて自家増殖が制限され、海外依存が進めば、種=食料確保への不安が高まる。

「種は誰のものなのか」ということをもう一度考え直す必要がある。種は何千年もみんなで守り育ててきたものである。それが根付いた各地域の伝統的な種は地域農家と地域全体にとって地域の食文化とも結びついた一種の共有資源であり、個々の所有権は馴染まない。育成者権はそもそも農家の皆さん全体にあるといってもよい。

種を改良しつつ守ってきた長年の営みには莫大なコストもかかっているといえる。そうやって皆で引き継いできた種を「今だけ、金だけ、自分だけ」の企業が勝手に素材にして改良し登録してもうけるのは、「ただ乗り」して利益を独り占めする行為だ。だから、農家が種苗を自家増殖するのは、種苗の共有資源的側面を考慮すると、守られるべき権利という側面がある。

諸外国においても、米国では特許法で特許が取られている品種を除き、種苗法では自家増殖は禁止されていない。EUでは飼料作物、穀類、ばれいしょ、油糧及び繊維作物は自家増殖禁止の例外に指定されている。小規模農家は許諾料が免除される。「知的所有権と公的利益のバランス」を掲げるオーストラリアは、原則は自家増殖可能で、育成者が契約で自家増殖を制限できる(印鑰智哉氏、久保田裕子氏)。

「育種家の利益増大=農家負担の増大」が必然である。育種しても利益にならないのならやる人がいなくなる。しかし、農家の負担増大は避けたい。そこで公共の出番である。育種の努力が阻害されないように、よい育種が進めば、それを公共的に支援して、育種家の利益も確保し、使う農家も自家採種が続けられるよう、育種の努力と使う農家の双方を公共政策が支えるべきではないだろうか。

日米政権のオトモダチ企業に便宜供与する構造

問題は、農水省の担当部局とは別の次元で、一連の「種子法廃止→農業競争力強化支援法8条4項→種苗法改定」を活用して、「公共の種をやめてもらい→それをもらい→その権利を強化してもらう」という流れで、「種を制する者は世界を制する」との言葉の通り、種を独占し、それを買わないと生産・消費ができないようにしてもうけるのを行動原理とするグローバル種子企業が南米などで展開してきたのと同じ思惑が、「企業→米国政権→日本政権」への指令の形で「上の声」となっている懸念である。

日米貿易協定に正式署名後トランプ大統領と握手する日本の杉山駐米大使(2019年10月、ワシントン)

全農の株式会社化もグローバル種子企業と穀物メジャーの要請で農協「改革」に組み込まれた。子会社の全農グレインがNon-GM(非遺伝子組み換え)穀物を日本に分別して輸入しているのが目障りだが、世界一の船積み施設を米国に持っているので買収することにしたが、親組織の全農が協同組合だと買収できないので、米国からの指令を一方的に受け入れる日米合同委員会で全農の株式会社化が命令された。

消費者庁は「遺伝子組み換えでない」という表示を実質できなくする「GM非表示」化方針を出した。これも日本の消費者の要請に応えたかのように装いながら、グローバル種子企業からの要請そのままである。しかも、消費者庁の検討委員会には米国大使館員が監視に入っていたという。

カリフォルニアではGM種子とセットのグリホサート(除草剤)で発がんしたとしてグローバル種子企業に多額の賠償判決(①早い段階から、その薬剤の発がん性の可能性を企業が認識していたこと、②研究者にそれを打ち消すような研究を依頼していたこと、③規制機関内部と密接に連携して安全だとの結論を誘導しようとしていたこと、④グリホサート単体での安全性しか検査しておらず、界面活性剤と合わさったときに強い毒性が発揮されることが隠されていること、などが窺える企業の内部文書が判明)がいくつも下り、世界的にグリホサートへの逆風が強まる中、それに逆行して、日本はグリホサートの残留基準値を極端に緩和した。

ゲノム編集(切り取り)では、予期せぬ遺伝子喪失・損傷・置換が世界の学会誌に報告されているのに、米国に呼応し、GMに該当しないとして野放しになった(届け出のみでよく、最低限の選ぶ権利である表示も消費者庁は求めたが、圧力で潰され義務化されず、2019年10月1日解禁された。消費者は何もわからないままゲノム食品を食べることになる)。

遺伝子操作の有無が追跡できないため、国内の有機認証にも支障をきたすし、ゲノム編集の表示義務を課しているEUなどへの輸出ができなくなる可能性がある(印鑰智哉氏)。現在、GMについては、大豆油、しょうゆなどは、国内向けはGM表示がないが、EU向けには「遺伝子組み換え」と表示して輸出している。

M社(GM種子と農薬販売)とドイツのB社(人の薬販売)の合併は、米麦もGM化され、種の独占が進み、病気になった人をB社の薬で治す需要が増えるのを見込んだ「新しいビジネスモデル」だという声さえある。

民間活力の最大限の活用、民営化、企業参入、と言っているうちに、気が付いたら国が実質的に「乗っ取られていた」という悪夢はさまざまな角度から進行しかねない。すべてにおいて従順に従う日本がグローバル種子企業の格好の標的(ラスト・リゾート)になりかねない。

なぜ、ここまで、国内の特定企業だけでなく、米国の特定企業への便宜供与が次々と続くのか。

TPPにおいて日米間で交わされたサイドレター(補足文書)について、TPPが破棄された場合、サイドレターに書かれている内容には拘束されないのかという国会での質問に対して、2016年12月9日に岸田外務大臣(当時)は「サイドレターに書いてある内容は日本が“自主的に”決めたことの確認であって、だから“自主的に”実施して行く」と答えた。

日本政府が「自主的に」と言ったときには、「アメリカの言う通りに」と意味を置き換える必要がある。つまり、今後もTPPがあろうがなかろうが、こうしたアメリカの要求に応えるだけの姿勢を続けるのかというのが根本的な問題だということだ。

サイドレターには、規制改革について「外国投資家その他利害関係者から意見及び提言を求める」とし、「日本国政府は規制改革会議の提言に従って必要な措置をとる」とまで書かれている。

その後の規制改革推進会議による提言は、種子関連の政策を含め、このサイドレターの合意を反映しているということである。

高められるか食料自給率~「食料国産率」はごまかしか

牛にエサをやる酪農家

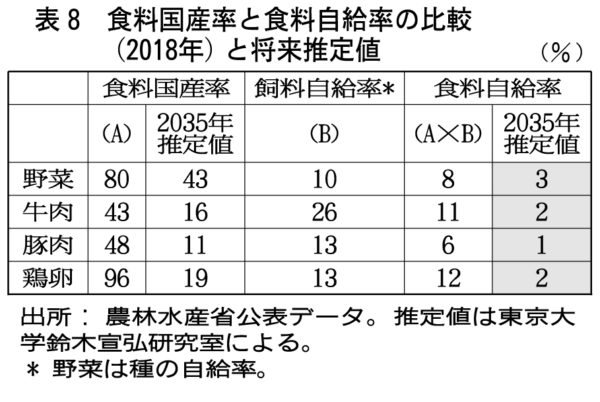

コロナ・ショックで食料自給がクローズアップされる中、新たな食料・農業・農村基本計画では、目標水準を53%とする飼料自給率を反映しない新たな食料自給率目標が設定された。名称は「食料国産率」とすることに落ち着いた。これを巡って「自給率45%の達成が難しいから、飼料の部分を抜いて数字上、自給率を上げるのが狙いではないか」という声もある。

従来から用いられている通常の食料自給率は、簡潔に示せば、畜産については、食料自給率=食料国産率×飼料自給率である。この2つを併記することは、飼料の海外依存の影響がどれだけ大きいかを認識させることになる。

具体的に農水省の示している平成30年度の数字で見ると、「食料国産率→食料自給率」で示した場合、

全体 46%→37%

畜産物 62%→15%

牛乳・乳製品 59%→25%

牛肉 43%→11%

豚肉 48%→6%

鶏卵 96%→12%

となる。

一番差の大きい鶏卵で見るとわかりやすいが、日本の卵は96%の国産率を誇り、よく頑張っていると言えるが、飼料の海外依存を考慮すると、海外からの輸入飼料がストップしたら大変なことになってしまうため、もっと飼料を国内で供給できる体制を真剣に整備しなければいけないことが実感できる。(さらに付け加えると、鶏のひなはほぼ100%海外依存なので、それを考慮すると、実は鶏卵の自給率はすでに0%という深刻な事態なのである。)

つまり、今後の活用方法としては、特に、酪農・畜産の個別品目について、両者を併記することで、酪農・畜産農家の生産努力を評価する側面と、掛け声は何十年も続いているが、遅々として進まない飼料自給率の向上について、もっと抜本的なテコ入れをしていく流れをつくる必要性を確認する指標にすることではないだろうか。

それにしても、【表8】の将来推定値は衝撃的である。このままだと2035年には、飼料の海外依存度を考慮すると牛肉、豚肉、鶏肉の自給率は2%、1%、2%、種の海外依存度を考慮すると野菜の自給率は3%と、信じがたい低水準に陥る可能性さえある。

カロリーベースと生産額ベースの自給率議論

現時点で、小麦、大豆、とうもろこしなどの国際相場に大きな上昇はない。コメはかなり上昇している。コメの輸入依存度が大きい途上国には、2008年の危機の再来が頭をよぎる。

日本は、今もコメは過剰気味なので、仮に小麦などが今後逼迫しても、当面はコメで凌ぎ、いよいよとなれば、新基本計画の不測の事態対応の選択肢にもあるように、もっとも増産しやすいサツマイモ(今は高級食材ではあるが)を校庭やゴルフ場にも植えるといった措置が選択肢となる。しかし、これでは「戦時中」になってしまう。

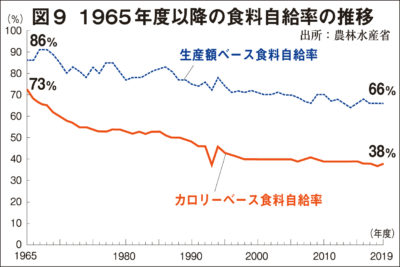

コロナ・ショックは、カロリーベースと生産額ベースの自給率の重要性の議論にも、「決着」をつけたように筆者には思われる。一部には、「カロリーベースの自給率を重視するのは間違いだ」(元農水省事務次官)と指摘する声もあるが、生産額ベースとカロリーベースも、それぞれのメッセージがある【図⑨参照】。

生産額ベースの自給率が比較的高いことは、日本農業が価格(付加価値)の高い品目の生産に努力している経営努力の指標として意味がある。しかし、「輸入がストップするような不測の事態に国民に必要なカロリーをどれだけ国産で確保できるか」が自給率を考える最重要な視点と考えると、重視されるべきはカロリーベースの自給率である。だから、我が国のカロリーベース自給率に代わる指標として、畜産の飼料も含めた穀物自給率が諸外国では重要な指標になっている。海外では面倒なカロリーベースを計算するよりも簡便な穀物自給率を不測の事態に必要なカロリーが確保できる程度を示す指標として活用している。

日本では、輸出型の高収益作物に特化したオランダ方式が日本のモデルだともてはやす人たちがいるが、本当にそうだろうか。一つの視点は、オランダ方式はEUの中でも特殊だという事実である。「EUの中で不足分を調達できるから、このような形態が可能だ」との指摘もあるが、それなら、他にも、もっと穀物自給率の低い国があってもおかしくないが、実は、EU各国は、EUがあっても不安なので、一国での食料自給に力を入れている。むしろ、オランダが「いびつ」なのである。

つまり、園芸作物などに特化してもうければよいというオランダ型農業の最大の欠点は、園芸作物だけでは、不測の事態に国民にカロリーを供給できない点である。

日本でも、高収益作物に特化した農業を目指すべきとして、サクランボを事例に持ち出す人がいるが、サクランボも大事だが、我々は「サクランボだけを食べて生きていけない」のであり、畜産のベースとなる飼料も含めた基礎食料の確保が不可欠なのである。

今回のコロナ・ショックでも、穀物の大輸出国が簡単に輸出制限に出たことは、いくつもの指標を示すことにも意味はあるが、最終的には、カロリーベースないし穀物自給率が危機に備えた最重要指標であることを再認識させたと思われる。

飼料だけでなく種や労働力も考慮した自給率議論の必要性

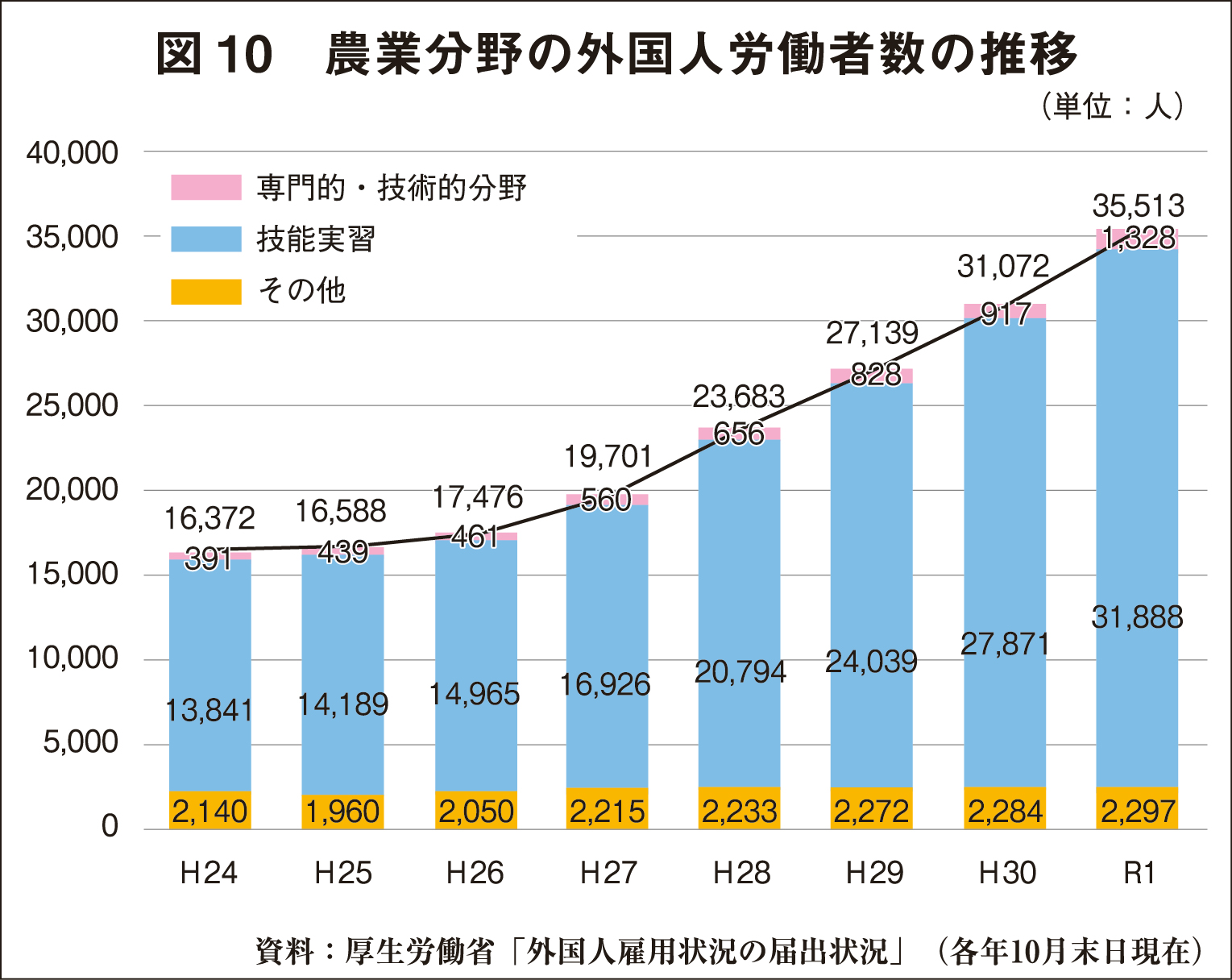

今回のコロナ・ショックは、自給率向上のための具体的課題の議論にも波紋を投げかけた。日本農業が海外からの研修生に支えられている現実、その方々の来日がストップすることが野菜などを中心に農業生産を大きく減少させる危険が今回炙り出された。メキシコ(米国西海岸)、カリブ諸国(米国東海岸)、アフリカ諸国(AU)、東欧(EU)などからの労働力に大きく依存する欧米ではもっと深刻である。

新しい基本計画で出された食料国産率の議論においても、生産要素をどこまで考慮した自給率を考えるかがクローズアップされた。先述の通り、野菜の種子の9割が外国の圃場で生産されていることを考慮すると、自給率80%と思っていた野菜も種まで遡ると自給率8%(0・8×0・1)という衝撃的現実がある。コロナ・ショックで人の移動が制限されたことで、日本の種苗会社が海外圃場で委託生産している現場へ人員が派遣できなくなり、種の品質管理と供給に不安が生じている。

同様に、農業労働力の海外依存度を考慮した自給率も考える必要が出てくる(九州大学・磯田宏教授)。海外研修生の件は、その身分や待遇のあり方を含め、多くの課題を投げかけている。一時的な「出稼ぎ」的な受入れでなく、教育・医療・その他の社会福祉を含む待遇を充実させ、家族とともに長期に日本に滞在してもらえるような受入れ体制の検討も必要であろう【図⑩参照】。

新基本計画における飼料や種の海外依存度の議論とコロナ・ショックにより露呈した労働力と種の海外依存の問題が今後の不測の事態に備えた食料自給率の向上の具体的課題を更に浮き彫りにした。

安全性を犠牲にした安さに飛びついてよいか

2019年11月に署名された日米貿易協定においても、今後の追加交渉においても、食料の安全基準も争点となっている。米国が以前からの懸案事項として優先している事案が二つあった。BSE(牛海綿状脳症)と収穫後(ポストハーベスト)農薬である。

まず、BSEに対応した米国産牛の月齢制限をTPPの「入場料」(日本が交渉参加したいなら前もってやるべき事項)の交渉で20カ月齢から30カ月齢まで緩めた(日本政府は自主的にやったことでTPPとは無関係と説明した)。さらに、国民には伏せて、米国から全面撤廃を求められたら即座に対応できるよう食品安全委員会は準備を整えてスタンバイしていた。

米国は一応BSEの清浄国になっている(実態は検査率が非常に低いため感染牛が出てこないだけ=日本のコロナ感染者と同じ。また、屠畜での危険部位の除去もきちんとおこなわれていない)ので、「30カ月齢」というような制限をしてはいけないからだ。そして、ついに2019年5月17日に検査そのものが撤廃された。これは、国内向けにはそうとはいえないが、日米交渉の実質的な最初の成果として出された。

もう一つは収穫後農薬である。日本では収穫後に防カビ剤などの農薬をかけるのは禁止だが、米国から果物や穀物を運んでくるのにかけないとカビが生えてしまう。1975年4月、日本側の検査で、米国から輸入されたレモン、グレープフルーツなどの柑橘類から防カビ剤のOPP(オルトフェニルフェノール)が多量に検出されたため、倉庫に保管されていた大量の米国産レモンなどは不合格品として、海洋投棄された。

これに憤慨した米国政府は、日本からの自動車輸出を制限するなど「日米貿易戦争」に発展したため、1977年、OPPは(収穫前にかけると農薬だが)、「禁止農薬でも米国が収穫後にかけると食品添加物に変わる」というウルトラCの分類変更で散布を認めた。

自動車で脅され、農業・食料を差し出していく構造は今も変わりない。こんなことまでして認めてあげているのに、米国はまた怒って、食品添加物に分類すると輸入したパッケージにOPPやイマザリルと表示されることは不当な米国差別だからやめろと言い出し、現在進行中の日米交渉で表示そのものの撤廃が待ち受けていると思われる。

危険な食品は日本に向かう~使い分けるオーストラリア

量販店に並ぶ米国産牛肉

先日、あるセミナーの開会の挨拶で「ヨーロッパでは(医学界で乳がん細胞の増殖因子とされているエストロゲンなどの成長ホルモンが肥育時に投与されている)米国の牛肉は食べずに、オーストラリアの牛肉を食べています」との紹介があった(札幌の医師が調べたら米国の赤身牛肉はエストロゲンが国産の600倍も検出された)。そのあとの私の話の中で、次のことを補足させてもらった。

「日本では、米国の肉もオーストラリアの肉も同じくらいリスクがあります(ホルモン・フリー表示がない限り)。オーストラリアは使い分けて、成長ホルモン使用肉を禁輸しているEUに対しては成長ホルモンを投与せず、ザル(法)になっている日本向けには、しっかり投与しています。」

米国は米国産牛肉の禁輸を続けるEUに怒り、2019年にも新たな報復関税の発動を表明したが、EUは米国からの脅しに負けずに、ホルモン投与の米国牛肉の禁輸を続けている。EUは米国の肉をやめてから7年(1989~2006)で、多い国では乳がんの死亡率が45%減ったというデータが学会誌に出ている。

そうした中、最近は、米国もオーストラリアのようにEU向けの牛肉には肥育時に成長ホルモンを投与しないようにして輸出しようという動きがあると聞いている。

かたや、日本は国内的には成長ホルモン投与は認可されていないが、輸入(牛肉の約70%が輸入)については、ごくわずかなモニタリング調査だけで、しかも、サンプルを取った後は、そのまま通関されて市場に出ていくので、実質的には、ほとんど検査なしのザルになっている。だから、オーストラリアのような選択的対応の標的となる。オーストラリアからの輸入牛肉がこういう状態にあることは日本の所管官庁も認めている(筆者が電話で聞き取った)。

米国でも敬遠され始めた「ホルモン」牛肉

最近、女性誌で、「米国国内でも、ホルモン・フリー(不使用)の商品は通常の牛肉より4割ほど高価になるのだが、これを扱う高級スーパーや飲食店が5年前くらいから急増している」と紹介されている。(逆にホルモン使用でそれほど安くなっているということを知る必要がある。)

また、ニューヨークで暮らす日本人商社マンの話として、「アメリカでは牛肉に『オーガニック』とか『ホルモン・フリー』と表示したものが売られていて、経済的に余裕のある人たちはそれを選んで買うのがもはや常識になっています。自分や家族が病気になっては大変ですからね。」と紹介されている。

一方の日本は、日米貿易協定が発効された2020年1月だけで前年同月比で1・5倍に米国産が増えるほど、米国の成長ホルモン牛肉に喜んで飛びついている「嘆かわしい」事態が進行している。米国も、米国国内やEU向けはホルモン・フリー化が進み、日本が選択的に「ホルモン」牛肉の仕向け先となりつつある。

米国乳製品の安全性も心配である。米国は、M社開発の遺伝子組み換え(GM)牛成長ホルモン(rBGHあるいは rbSTと呼ばれる)、なんとホルスタインへの注射一本で乳量が2~3割も増えるという「夢のような」ホルモンを、絶対安全として1994年に認可した。

ところが、数年後には乳がん、前立腺がん発症率が7倍、4倍であると勇気ある研究者が学会誌に発表した。そのため消費者が動き、今では、米国のスターバックスやウォルマートやダノンでは「うちは使っていません」と宣言せざるを得ない状況になっているのに、認可もされていない日本には素通りしてみんな食べている。米国で締め出されつつある「ホルモン」乳製品が日本に来ていることになる。日米貿易協定でもっと米国乳製品が増える(米国酪農界は第二弾交渉でTPP11各国に付けられてしまった米国枠の失地回復を強く求めている)。

日本の酪農・乳業界は、風評被害で自分たちの牛乳も売れなくなると心配して、そっとしておくという対応をやめて、GM牛成長ホルモンついての情報をきちんと伝えるべきである。それが国民の命と健康にかかわる仕事をしている者の当然の使命であるし、自分たちは使用せず、ホンモノを提供しているのだから、それを明確に伝えることは消費者への国産牛乳・乳製品への信頼と消費増大に寄与するはずである。

(つづく)