本書は、アメリカの著名な言語学者で、早くからアメリカの貧富の格差を批判し政治・哲学・教育の面から発言を続けてきたノーム・チョムスキー(マサチューセッツ工科大学名誉教授、88歳)が、みずから「この長さのドキュメンタリー形式でのインタビューに応じるのは、これが最後」と銘打つ映画の原書として編集・出版された。

働いても働いても、暮らしは良くならない。むしろ悪化の一途をたどるばかりで、今の社会構造の枠内からは、その出口は見えてこない。著者は、「貧乏な家に生まれても、刻苦勉励すれば豊かになれる」という「アメリカンドリーム」がすでに終焉したこと、それが1970年代半ばからの新自由主義・市場原理主義、「経済の金融化と製造業の海外移転」の帰結であることを歴史的構造的に浮き彫りにしている。

1%の10分の1にすぎない超富裕層と大多数の貧困層との巨大な格差が、今日のアメリカはもとより世界における相容れない階級的な対立関係を赤裸裸にしている。著者はこの間、富裕層・権力層が貫いた「富と権力を集中させる原理」の内実を「民主主義を減らす」「若者を教化・洗脳する」から、「民衆を孤立化させ、周辺化させる」など、10項目に分けて展開している。

著者はそこには「すべては自分のためであり、他人のことを考慮する必要は一切ない」という「下劣な行動原理」が横たわっていることを明確にしている。かれらの政策はいかに装おうとも、「自分たちだけの利益を増やし、他のすべての人たちに被害を与える」ものでしかなかった。

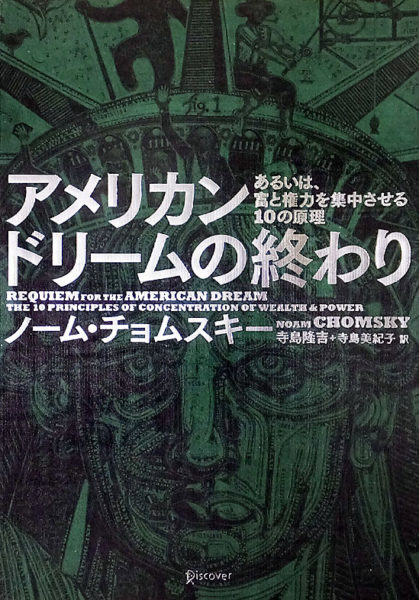

著者のノーム・チョムスキー

著者は、アメリカでは歴史的に「特権階級や権力層」が民主主義や社会保障を好んだことは、決してなかったと指摘する。富裕層はそれを嫌い憎悪してきた。かれらにとって「民主主義は民衆の手に権力を委ねること」につながるからであり、社会保障は「一般民衆にとって利益になることだから」である。

民主主義についていえば、アメリカは入植者による先住民の大虐殺のうえに成立した社会であり、その民主主義は原住民や黒人奴隷、国内で搾取する労働者や海外の侵略・征服地には適用されてはこなかった。著者はまた、為政者は「財政難」を理由に社会保障予算に大ナタを振るうが、そこでは財政的な危機は問題にもならないと指摘する。

社会保障は、国民の大多数にとっては生き抜いていく切実な手段だが、「富裕層にとっては意味がない」のであり、気に入らない政策は破壊の対象でしかない。国民の税金は自分たちの利益のために湯水のように使うが、国民が求める政策は税金ではなく、民営化など別の方策で国民にさらなる負担を強いるのである。

自己責任は民衆にのみ適用 富裕層は血税で救済

著者は、公教育、医療など社会的に保障すべき分野で求められるのは、「お互いに他者を思いやる」という「連帯と団結」の原理であると指摘する。だが、富裕層はこの原理を破壊して、自己負担、自己責任の論理でとってかえてきた。そこから、「政府は経済活動に口出しするな、市場にすべてを任せろ」という市場原理、新自由主義だが、それは「貧しい人たちや弱者に適用されるが、富裕層や権力者層には実施されない」現実が浮かび上がる。国家は富裕層の利益のために、大多数の国民を犠牲にする道具として利用されているという指摘でもある。

「アメリカ国民はお互いに競争させられる中で、さまざま権利を奪われ、社会保障を削られ、あるいは破壊され、もともと限界のあった医療制度さえ削られ、あるいは縮小させられている。これらはすべて市場原理主義の結果だ」。一方、富裕層にとっては「国家はいつでも何かことがおきたときには駆けつけて救済してくれる強力な存在」である。つぶれる銀行は自由につぶれるにまかせるのではなく、国民の巨額の血税を投入してその救済に全力をあげるのである。

「自由貿易」についても、「富裕層と特権階級を守るための貿易制度」であり、その本質は「世界中の労働者をおたがいに競争させて、賃金を下げなければならないように追いこむことにある」と論じている。グローバル化のもとで、アメリカ労働者が搾取され尽くしている中国の労働者と競争させられ、中国でも貧富の格差が増大した。アメリカが「自由貿易」の名で国外に輸出しているのは、富を一部の集団に集中させ、働く人人に重税を課し、その権利を奪い搾取するためのさまざまな価値だという。

著者は、現状からの民衆の脱却はこのような富裕者・権力者の支配システムの枠内では決してできず、かれらの少数者の利益のために国民を苦しめる国家を根絶する闘いによってのみ可能であることを明確にしている。「正当性のない政府を倒し、自由と正義の領域を拡張するのが、わたしたちの義務である。そのような運動を組織し、それに参画し、献身・努力することが、国民のもうひとつの仕事なのだ」と。

本書ではとくに、その実現には、この社会を支える「大多数の名も無い人人の力」を束ねることが不可欠であることを押し出している。その視座には、歴史上の大変革が成しとげられたのは、「偉大な組織者がいたことからだけではない。その裏にはたくさんの人たちの絶え間ない努力があったからだ。かれらは自分たちの職場や共同体など自分たちの居場所で活動し、民衆運動の土台を築きあげてきた。そのことが変革をつくりだすことになっていった」という、著者の確固たる信念を見ることができる。

著者は、オバマが大統領選で「ホープ(希望)とチェンジ(変革)」を叫んで、政策を具体的に明らかにしなかったように、広告業界が操る選挙運動が候補者の派手なきらびやかな幻想が振りまかれるだけで、有権者が関心を持つ重要な政策問題から有権者を遠ざけるものとなってきたことへの批判にページを割いている。

そして、政治家たちが広告業界に巨額の資金を投じて、そのような宣伝をするのは、「民衆というものは理性的な判断を下すものだと知っているからである」と強調している。かれらの本当の政策は有権者の要求と対立するものであり、そのような宣伝をして欺まんしなければ、有権者が理性的に判断するからだという指摘である。

著者はさらに、「二大政党とは別の独立した第3の政党を望むのであれば、4年に1回投票するだけでは不十分」だとして、「絶え間ない闘いが必要」だとのべている。そこではとくに、いわゆる「左派」がその面で富裕層の宣伝に絡めとられるという大きな弱点を抱えている現状を明確にしている。それは、かつて19世紀のアメリカで「賃金奴隷制の廃止」のために、労働組合が労働者の闘いの先頭に立ち、一般民衆の生活の向上に貢献してきたことと対比させての提言でもある。

そして今日、民衆運動においてソーシャルメディアは役に立っているが、それに埋没するのではなく、「人びとに学び、直接に交流すること、直接出かけ、人びとに話しかけ、意見に耳を傾ける活動」を重視するよう訴えている。

翻訳者の寺島隆吉氏(元岐阜大学教授)は「訳者あとがき」で、「今の日本を見ていると『今日のアメリカは明日の日本だ』と思うようになりました。本書が明日の日本に対する警告の書になることを願ってやみません」と記している。また、本書の項目ごとに文献など第一次資料からの抜粋を挟むとともに、随時、訳注を掲げるなど理解を深めるうえでの便宜を提供している。

(ディスカヴァー・トゥエンティワン発行、304ページ、1800円+税)