日本ではイノシシやシカ、クマによる農作物の被害が問題になっているが、アフリカ・タンザニアの農民はゾウが大群で押し寄せ、トウモロコシ畑を根こそぎ食べ尽くす被害に苦しんでいる。原因は欧米諸国が住民を無理矢理追い出してアフリカ最大の「動物保護区」をつくったことで、保護されたアフリカゾウは急増し、「自然保護」のために先住民の生活が脅かされる本末転倒の事態になっているというのだ。20年間タンザニアに通い続けている早稲田大学准教授の著者が実情を報告している。

タンザニアはアフリカ大陸の東部、赤道のすぐ下にあり、アフリカの最高峰のキリマンジャロがある国だ。国土は日本の2・5倍あるが、人口は5000万人ほどである。その北部にあるセレンゲティに1951年、当時タンザニアを植民地的に支配していたイギリスが「動物保護区」をつくった。そのやり方というのも、突然政府の役人が警察や軍隊を連れてやってきて、手当たり次第に家に火を付けて住民を追い出すというもの。そして四国の面積に匹敵する土地が国立公園(1日の入園料は大人7800円、子ども3850円)と猟獣保護区(200万円でゾウのハンティングができる)にされ、人が住むことはもちろん、畑を耕したり牛を放牧するなどのすべての人間の活動が禁止された。入ることが許されるのは、高額の入園料を払ったサファリ観光客(先進国の富裕層)だけだ。

もともとこの地域は、イコマ族、マサイ族、スクマ族などの先住民が約200年の間、農耕や牧畜、狩猟をくみあわせて生活していた。主食はソルガムやトウモロコシの粉を練ってつくるウガリと呼ばれる団子で、そのための畑作に九割の住民が従事している。雨が少なく、数年に一度の干ばつを乗りきるために、草食動物のヌーやシマウマの狩猟もやってきた。狩りは男たちの仕事で誇りでもあり、男の子は家畜のウシやヤギの世話をする合間に弓矢で遊び、狩人になる訓練をした。

1951年に国立公園ができて草原での狩りが禁止されても、周辺に追いやられた人人は生きるために狩りをやめなかった。ところが1980年頃からアメリカの自然保護団体が「アフリカゾウが絶滅の危機にある」と騒ぎはじめ、1989年にワシントン条約で象牙の輸出入が禁止されると、密猟者は警察や自然保護官に暴行されたり逮捕されるようになり、狩りをする村人はほとんどいなくなった。

すると10年ぐらい前から、ゾウが国立公園から出てきて周辺の村に入り、収穫目前の作物を食い尽くし、踏み荒らすようになった。その回数も被害面積も年年大きくなっている。村人が狩りをしなくなったことで、野生のゾウが人間を恐れなくなったからだ。しかもゾウは怒ると人間を鼻で投げ飛ばし、とどめに足で踏みつけるので、そのために死者まで出ている。ところがゾウはこの地域では保護動物とされているため殺すことができず、バケツをたたいて大きな音を出すか、懐中電灯の光を当てて脅かすかしか手段がない。地元の人は「人間がゾウを殺すと警察が村中の人間を調べて大騒ぎになるのに、ゾウが人を殺しても罰せられないし、ニュースにもならない」と怒っている。

歴史的に見れば、アフリカを植民地として分捕ったヨーロッパ諸国から、19世紀半ば以降白人ハンターが大挙して押し寄せ、その結果、20世紀初頭にはアフリカの野生動物は激減して、絶滅した種もあった。ところがイギリス植民地政府は「アフリカ人の狩猟は野蛮だ」「無秩序に動物を殺している」「虐殺だ」といってこれをアフリカ人のせいにし、アフリカ人の狩猟を禁止する猟獣保護法を決めた。そして1951年には国立公園にして土地まで奪ってしまった。著者はこの国立公園という自然保護制度が生まれたのはアメリカで、それはインディアンの虐殺と深く繋がっていることや、インディアンの反抗の歴史も明らかにしている。正義ぶった先進国の支配層が遠いアフリカの地で何をやっているかを現地で生活する人人の視点から明らかにし、解決の道を探っている。(浩)

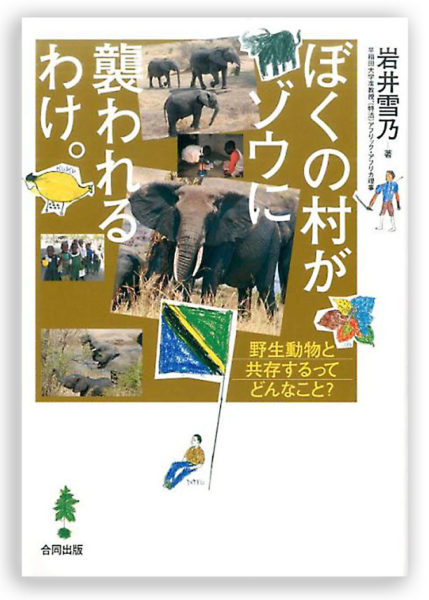

『ぼくの村がゾウに襲われるわけ。』 著者 岩井雪乃

合同出版発行 135ページ 1400円+税