イスラエル軍によるガザ地区へのジェノサイドが15カ月も続き、米大統領トランプが「アメリカがガザを所有し、高級リゾート地にする」といったまさにそのときに、この映画の上映が始まり、観る者に衝撃を与えている。

この映画は、ガザとともにイスラエルの軍事占領下にあるヨルダン川西岸のとある村を舞台に、故郷の村を守ろうとするパレスチナ人の青年バーセル・アドラーと、彼に協力しようとその村にやってきたイスラエル人ジャーナリスト、ユヴァル・アブラハームの2人の活動を、2023年10月までの4年間にわたって記録したドキュメンタリーだ。スマートフォンや手持ちカメラで撮影したものだが、撮影者自身がイスラエル兵に銃で狙われ、ひきずられて逮捕されそうになったり、催涙弾で画面が真っ白になったりしながら、イスラエルとアメリカが世界の目から隠したいヨルダン川西岸の真実を、命がけで撮影し世界に発信している。

昨年のベルリン国際映画祭では最優秀ドキュメンタリー賞などを受け、上映後は観客席から割れんばかりの拍手が起こり、パレスチナへの連帯を示す大合唱となった。一方、ベルリン市長やドイツ文化省は「反ユダヤ主義」と厳しく批判した。アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を受賞したときも、イスラエルの文化・スポーツ省がこの映画を「イスラエルへの中傷」だと非難した。アメリカでは、この映画を劇場公開しようとする配給会社はゼロ。しかし、制作チームが自主上映すると、初日から満席が続いたという。

81年から長期の闘い 土地、村の略奪に抗議

この映画の舞台は、ヨルダン川西岸南部のマサーフェル・ヤッタという村だ。この村は農民のコミュニティで、作物を育て羊を飼って生活している。土地と強く結びついているわけだ。

ところがイスラエル政府は1981年、この村にイスラエル国防軍の軍事演習場をつくると宣言して、3500人の住民に強制立ち退きを迫ってきた。それ以来、住民たちは長期間にわたってこれを阻止するためのたたかいを続けている。バーセルの両親もその一員で、そのなかで彼は成長し、この事実を世界に発信するようになった。

イスラエル兵の妨害をかいくぐりながら至近距離で撮影した映像には、緊迫した場面が次々と映し出される。抗議する住民を武装したイスラエル兵がなぐり、撃ち殺す。住民たちの目の前で、ブルドーザーが住民たちの家を次々に壊していく。住民たちの井戸にはコンクリートを流し込んでつぶし、水道管を切断し、送電線を撤去する。その後にはイスラエルからユダヤ人の入植者がやってきて、小ぎれいなコンクリート造りの家を建てていく。軍と入植者はタッグをくんでやっているのだ。農民たちが警察に抗議しても、イスラエルが治安も行政も握っているので、抗議は握りつぶされるしかない。

家を奪われたパレスチナ人は、洞窟暮らしを強いられる。バーセルの友人はイスラエル兵に撃たれて肩から下が不随になり、満足な治療も受けられないまま死んでいった。住民たちは女性や子どもも加わり、横断幕を掲げて抗議のデモ行進をするが、イスラエル兵は素手の彼らに手榴弾を投げつけた。

こうしてイスラエルは、先住民であるパレスチナ人を根絶やしにしようとする。その延長線上に「10月7日」があったのであり、民族浄化は1948年の「イスラエルの建国」からずっと続いているのだ。映像はそう訴えている。

「お前の国は犯罪者」 国境こえた友情と葛藤

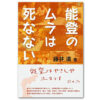

映画『ノー・アザー・ランド』の一場面

そして、バーセルとユヴァルの国境をこえた友情も、一朝一夕に生まれたのではなかった。

ユヴァルがこの村に来たとき、パレスチナ人の年配者は彼に迫ってこういう。「お前の国は犯罪者だ」「お前にも故郷があるだろう。なぜ故郷に住み続けてはいけないのか。われわれの祖先は19世紀からここに住んでいるのに」

イスラエル軍がブルドーザーで小学校を破壊したときには、ユヴァルは住民たちから「もうお前は友だちではない」と責められる。この小学校は、占領者の目をごまかすため、女や子どもたちが昼に働き、男たちが夜に働いて苦労してつくったものだった。

バーセルはユヴァルにいう。「君は熱くなりすぎだ。どうせここには10日間しかいないんだろう。僕らはここに何十年も住んでいるんだ。忍耐が必要なんだ」

さらにいう。「僕は大学で法学を学んだけど生かせない。ここの経済は破綻している。イスラエルに出て建築現場で働くしかない。君みたいに仕事もあって、自由に動けるわけじゃないんだ」

2人は同じ1996年生まれだが、二つの世界に住んでいる。パレスチナ人のバーセルには選挙権がないし、ヨルダン川西岸に閉じ込められ、移動の自由がない。イスラエルによるアパルトヘイト体制の現実がそこにある。

バーセルの発した言葉――「パレスチナ人を力で抑えつけることはできない」「水一滴ではだめでも、しずくが続けば変えられる」。それはつくられた言葉ではないだけに、彼らの深い思いをあらわしているようだ。ユヴァルはバーセルの力や希望がどこからくるのかを葛藤しながら学び、自分も変わっていこうとする。

幼い子どもが、ベッドで寝ている祖母に覆い被さって、「おばあちゃんが逮捕されないように私が守ってあげる」という場面。大人たちのたたかいは、きっと次の世代に受け継がれていくはずだ。

バーセルやユヴァルを含むこの映画の制作者4人は、「今すぐに占領を終わらせること、パレスチナ人とイスラエル人の両者が平等に主権を持つ、自由で新しい枠組みを生み出す政治的な解決策をつくりだすこと」を訴えている。対米従属下にある日本の政府や大企業もイスラエルの占領に加担しており、対岸の火事ではすまない。この映画は「君はこの現実をどうするのか」と問うているようだ。全国のミニシアターを中心に上映中。

『ノー・アザー・ランド』上映館情報(公式サイト)