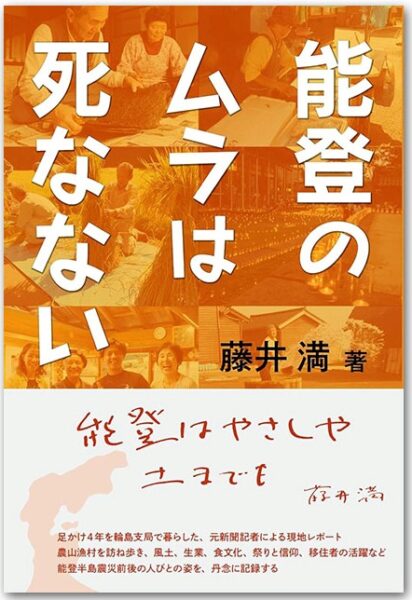

2024年元日に震災に見舞われた石川県・能登半島。「能登の里山里海」は2011年にユネスコの世界農業遺産に認定された。生物多様性や農村共同体を再評価するとともに、土地が育んできた伝統の知恵がつまった能登の農漁村のしなやかな生命力が、世界の未来にとって重要だとされたことがある。

2011年から2015年の4年を輪島支局で暮らした元新聞記者の著者は、震災直後、災害の大きさに焦点をあてる記事やテレビ番組、「珠洲原発が建設されなくてよかった」「今回の地震と隆起のメカニズムとは」といった大所高所からの解説記事が占めることに違和感を覚え、能登の文化や生業という視点から震災後の集落の今を記録した。農山漁村を訪ね歩き、風土、生業、食文化、祭りや信仰、移住者の活躍など、能登半島震災前後の人びとの姿を丹念に記録している。2011年から15年にかけて取材した生業や生活文化についての記録と、24年の能登半島地震のとき発揮された地域の人々の姿が記録され、そこから能登のムラの魅力と課題をあきらかにし、ムラの生き残る道を探っている。

漁師町の輪島崎町の公民館には元日の地震で120人が避難した。1月10日まで支援物資は届かなかったが、帰省する家族にごちそうするために準備していた肉や魚を持ち寄った。漁協の冷蔵庫は停電したものの、極低温のため食材を保存し、2月半ばまで食いつないだ。漁協にはカニの生け簀の巨大な水槽があり、その海水を漁協の台車で公民館に運びトイレの水洗に活用した。「みんなの知恵があつまって避難生活に役立った。漁師はたくましい。地域力だ」と。

輪島市町野町・曽々木集落の藤平朝雄さん(84歳)は、能登の民俗や信仰、歴史を半世紀にわたって研究してきた。地震の日、家族5人で地元の体育館に避難したときの様子をこう話している。そこには200人あまりが避難し、体操用マット1枚に2人で横になる状態で、電気も水もなく、仮設トイレはドロドロによごれ、食事は、バナナやおにぎり半分という状態だった。そんな状況のなかでも、人々はストーブのまわりに集まり、それぞれの体験をおだやかに語り合った。そして避難者自身がボランティアとして働いた。

99歳のおばあさんは、70代の息子が避難所のお世話係をしているから、自分のことは自分でこなしつつ、おだやかな笑みを浮かべ、食事の順番も「どうぞ」と若い人にゆずる。60歳の女性は、2年前に夫を亡くし義理の両親を介護しており、避難所ではお年寄りの世話をして、率先してトイレ掃除をしていた。70代の男性は体育館中のストーブに順番に給油し、火加減を調整して回った。自衛隊のヘリが荷物をおろすと、誰かがとりに行く。ある人は「体をうごかしましょう」と体操を指示する……など、だれひとりとして大声をあげないで自分のできる仕事をこなし、たんたんと穏やかに過ごす。

こうした光景を見て、藤平さんの脳裏に「能登はやさしや土までも」という言葉が浮かんだという。その言葉は昭和30年代に再注目されたのだが、その由来は1696(元禄9)年の旅日記にすでに記されていた。「能登には粘り強くてやさしい人たちがすんでいる。過疎で大変だというけれど人間にとって一番大事なものを持ち続けていた。避難所の極限状況で能登のやさしさにふれて、55年よいところに住んでたんだなぁって実感した」と最悪の災害のなかに希望が見えたと語っている。

藤平さんは元日の震災から立ち直りかけたときに襲った9月豪雨災害の後に、「どんなつらいことがあっても、きのうまでのことは明日への準備と思って進んでいきたい」「おなじ苦しいなら楽しんでやろうって思ってるんですよ」と語っている。

本書には、珠洲原発をとめた生業と信仰のこと、珠洲市の揚浜塩田、日本一多彩な海藻食、能登町に伝わる発酵食「いしり」と「なれずし」、海女漁で知られる海士町の味としてフグの子やサバの糠漬けや麹漬けを売っていた輪島の朝市の女性たちのこと、漁師町・能登の小木に伝わる「タラの食い残し『いさぶ』」など漁師町で地域ごとに発達した庶民の味、なつかしの味をめぐる現地の人の証言もいきいきと紹介している。また奥能登一円の「キリコ祭り」や山車の祭りは、農漁業と共同体を守るための知恵にあふれたものであることも。

たとえば珠洲市の経念太鼓山の山車は幅六尺だ。六尺は江戸時代の公の道幅にあたる。当時、田の道路際は日当たりがよく、重要な苗代田として利用していたため、こっそり道をけずって自分の田を広げる人がいたという。神を背負う太鼓山の山車をひくことでその部分をつぶして共同体を守る役割を果たしていたという。祭りは生活の技術を体で覚える場であり、能登で集落ごとに祭りがあるのは、生産性が高く幅広い文化があったことを物語っている。

著者は「能登のムラであう人たちは、長期間にわたる避難生活を強いられているのに、不思議な明るさとやさしさをたたえていた」と記している。前述の藤平さんは、「能登はやさしや土までも」の「やさしさ」とは、「逆境でも生き抜く粘り強さをともなうやさしさ」と評したという。能登の人々が地震と豪雨災害という二重の災害と困難に直面してもなお、伝統や知恵を大切にして助けあい共同体の力で立ち上がろうとするエネルギーの原点が伝わってくる。と同時に能登復興に全力をあげない国の冷酷さも浮き彫りになる。

本書は第一章「山と海の交点」、第二章「風土と歴史がはぐくむ絆」、第三章「半島がはぐくんだ食文化」、第四章「『能登はやさしや』祭りと信仰の意味」、第五章「里山里海の可能性」の五章で構成されている。

(一般社団法人農山漁村文化協会発行、287ページ、1800円+税)