昨年10月7日以降、イスラエル軍によるガザでの大量虐殺ですでに3万8000人が死亡し、8万7000人が負傷し、1万1000人が行方不明となっている。しかし、その数字がガザの人々にどのような残忍極まる状況を強いているかについては、マスコミからは伝わってこない。SNS上では現地のジャーナリストや、生死の境をくぐってガザから脱出した医療関係者らが、その過酷な実態を伝えるために献身している。

昨年10月7日以降、イスラエル軍によるガザでの大量虐殺ですでに3万8000人が死亡し、8万7000人が負傷し、1万1000人が行方不明となっている。しかし、その数字がガザの人々にどのような残忍極まる状況を強いているかについては、マスコミからは伝わってこない。SNS上では現地のジャーナリストや、生死の境をくぐってガザから脱出した医療関係者らが、その過酷な実態を伝えるために献身している。

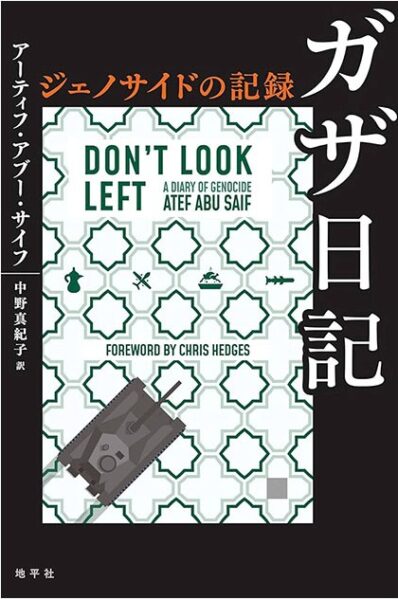

本書は西岸地区に住む著者が、ガザに息子と訪れていたさいに勃発したイスラエルの大量虐殺のまっただ中に置かれた体験を、極限状況のなかで日記として克明に記録したものだ。10月7日から12月30日までの3カ月の間、ガザ北部のプレスセンターがあるホテルに滞在し、爆撃されて難民テントで寝泊まりしたあと、空爆の合間を縫ってエジプトに脱出するまで、直接目撃し耳にした惨状、みずからも肉親を失った心情を書き留めている。その一部はSNSで発信されていたが、著者が九死に一生を得て忸怩たる思いでガザを脱出し、この日本語訳も含めて世界11カ国で緊急出版された。

著者はイスラエルのF16戦闘機の爆音、ミサイルの爆発音、夜も止むことなくドローンの音が続くなか、当初のホテルに滞在中から「今日も生き長らえた」と確認する日々を送ることになる。爆撃でホテルにあるものが1㍍も飛び上がり、瓦礫が飛びかい、陰に隠れたすぐあとに巨大なコンクリートの板が天井から落ちて命拾いをする。泣きじゃくる女の子の声。これはガザのいたるところでくり広げられている光景の一つにすぎない。

イスラエルの民族浄化を目的とした攻撃は、子どもたちや女性を狙い撃ちにし、社会インフラの破壊とともに学校、医療機関、モスク、文化施設などを意図的に破壊している。それは、パレスチナの社会と文化を根こそぎ抹消しようとするものだ。UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)の学校には、家をなくした家族が身を寄せひしめくように避難している。「国連の旗」が救ってくれるという彼らの思いも、容赦ない爆撃が吹き飛ばしている。

著者はパレスチナ人にとっては、このような惨状は初めてではないとくり返している。それは、戦争になったら家族は一緒に寝泊まりするのではなく、だれかが殺されても残りの者が生き残るようにバラバラに分かれて泊まることが慣わしになっていることにも示されている。

肉親や知人を瓦礫の下敷きにしたまま救うことができず、ミサイルで引き裂かれた体から身元を確かめることができない。だから葬儀もできないまま家族、親族が困憊する光景が日常化している。子どもたちのなかから、自分が粉々に砕かれようとも、自分の死体が認識されるように、手や足にマーカーで名前を書く方法が広がっている。家族の携帯電話の番号を記す子もいる。

イスラエルはそのうえ、パンや水を与えず飢えと病気で死にいたらせる「飢餓作戦」をとっている。著者は給水ポンプで水をもらう行列とともに、パンを買うために一つのパン屋に何千人もの人々が長蛇の列をなす様子を見つめる。そして、そこに並ぶ多くが子どもたちであり、イスラエル軍はそのパン屋を破壊攻撃して、行列に並ぶ者をも殺傷していることを告発している。

飢餓作戦 パン屋に並ぶ子ら殺傷

イスラエル軍は病院への攻撃が国際的な非難を浴びるなか、ターゲットをパン屋に向けているという。著者は子どもたちが空爆で殺されるか、飢餓によって殺されるかの二者択一を強制されている現実に、悲痛な思いと怒りをにじませ書いている。

『日記』はさらに、病院では医薬品や医療機器が不足するなかで、麻酔をせずに手術しなければならず、鎮痛剤も鎮静剤もないなかで痛みに耐えかねた悲鳴が飛びかう様子も伝えている。その一つの典型的な事例として浮かび上がるのが、著者みずからの縁戚が直面した事態である。

著者の義理の姉の住居が爆撃で破壊され、姉とその夫、その息子(甥)が殺された。姪は危うく一命をとりとめたが、両足を切断し片手を失い入院している。その姪をめぐるできごとは、ガザで肉親を殺傷された多くの人々が経験し苦悩している現実の一端として伝わってくる。

姪を見舞った著者は病室でベッドで横たわる彼女から父母と兄弟が死んだのに自分が生き延びたことへの精神的な苦痛とともに、「薬も麻酔も与えられないまま痛みに耐えなければならないのは不公平だ」と、致死量の薬を注射してほしいと懇願される。著者がそれを諌めて励ますのだが、同じように彼女を励ましていたもう一人の姪(姉)が義足と義手で生活する妹を支える人生の負担に耐えきれず、精神疾患にかかり長期の入院生活を送らざるをえなくなったのだ。

著者はガザの民衆が現実の体験から、イスラエルの「人道的」な宣伝を端から唾棄していることもリアルに描いている。ガザ地区の全住民の60%以上を退避させるというニュースも、ガザ市を完全に破壊するためだととらえる。ヘリコプターやジェット機から撒かれるビラに「北に残留する者はみなテロ組織に加担しているとみなされる」と書いているが、これも「見つけ次第、射殺してよい」という意味だと解釈する。

なによりも、こうした命令に従うことはできないのだ。ガザ住民はむしろ命令に従うことの危険の方が大きいことを、骨身に染みて知っているという。事実、命令に従って南に下っていた友人・知人の多くが、その途上集中的なミサイル攻撃で殺戮されているのだから。

『日記』にはまた、空爆の様子をビデオに収めようとしていたジャーナリストがあいつぎ殺された衝撃的な体験を証言する記述もある。ガザでは数多くのパレスチナ人の作家やジャーナリスト、写真家が意図的に殺害の標的にされ、少なくとも13人の詩人、作家、681人のジャーナリストが殺害されたことも明らかとなっている。無慈悲な虐殺をほしいままにする者たちが、その実態を暴かれることをいかに恐れているかを示すものだ。

1973年の戦争(第4次中東戦争)の年に生まれた著者の人生は、戦争の連続であった。「人生というものは二つの死の間の保留状態」であり、「戦争と戦争の合間に生じる一時的な猶予期間にすぎない」という。そんな軍事占領下では、人生設計をすることはできない。空爆のもとで、明日の計画さえも立てられないなかで、この記録は個人的な日記のつもりで書き始めたものではないことを強調し、次のようにのべている。

「毎日これを書いたのは、何が起きているのかを他の人たちにも知ってほしかったからだ。自分が死んだ場合に備えて、日々の出来事の記録を残しておきたかったからだ」「一つの民として、私たちは記憶されることを願い、自分の物語が語られることを望んでいる。いかなる理由で殺され、どのような正当性を殺人者が主張したとしても、それに関係なく私たちの死にも尊厳が払われることを保障したいのだ」

訳者の中野真紀子氏は、「生死を分けるのはまったくの偶然、明日まで生き延びる保証はないという極限状況」のもとで、「主体性を剥奪され、ドローンに監視されながら、命じられたままに生きる選択肢のない人生は、はたしてパレスチナだけのものなのか? 現代の日本で私たちが感じている不安や無力感と、どれほど違うのか?」と問いかけている。

(地平社発行、B6判・448ページ、2800円+税)