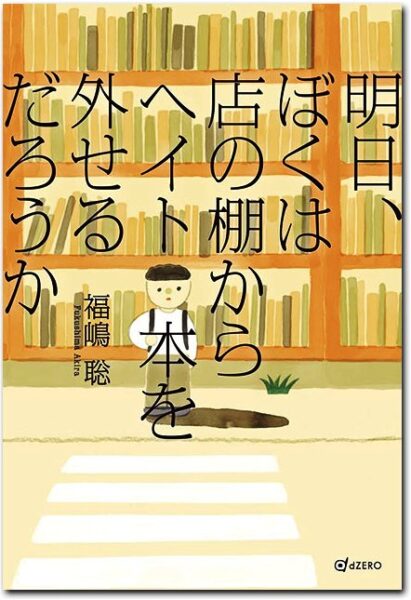

著者は40年間、ジュンク堂書店で書店員(のち店長)として働いてきた。「店の棚からヘイト本を外せるだろうか」というのは、書店はヘイト本を置くべきではないといいたいわけではない。そうではなく、より根本的に、今の政治状況を固定しようとする「大きな声」を「我が意見」としてしまう安易さと思考停止に気づくよう、読者を促す本――とでもいおうか。

この本に書かれている長い思索のきっかけは、2014年末、大阪で開かれたラジオの公開中継である。その日は、ジャーナリストの安田浩一氏と出版社ころから代表の木瀬貴吉氏がゲストで、嫌韓嫌中本、ヘイト本の氾濫を批判するのがテーマだった。

その場で発言を求められた著者は、ゲストの発言に共感と敬意を表明した後、「それでも書店人として、ヘイト本を書棚から外す選択はしない」「現にそこにある事実を覆い隠しても、それはなくならない。むしろそうした批判すべき本を、実際に読んでみる必要がある」といった。自分とはまったく反対の、自分には理解できない考えがなぜそうなるのかを知るために、本はあると考えるからだ。

そこから自分の店で、ブックフェア「店長本気の一押し! NOヘイト」を始めた。すると右からも左からもクレームがきた。

右からは、「中国や韓国が日本を侵略しようとしているのを知らないのか?」。これには「知らないし、想像できない。その危険があるなら、むしろ近隣国を敵視するのでなく、同意を形成し、共感を育むべきだ」と答えた。左からは、「フェアの中になぜヘイト本が入っているのか? こうした本を売って、間違った歴史観を持つ読者が出てきたら、どう責任をとるつもりか」、と。

著者は、どちらの側も自分たちが「正義」で、対極に「悪」がいて、その中間に誤った情報から守ってあげなければならない愚かな一般大衆がいる、という上から目線があることに強烈な違和感を覚えたという。世の中のこうした単純な図式化こそが、多くの悲劇を生んでいるのではないのか。この日から約10年間、本を通じて、またブックフェアやトークイベント、書店員や図書館司書との語り合いを通じて、この問題と格闘してきた日々がこの本に記されている。

90年代に嫌韓・嫌中本が量産

著者は、ターニングポイントは1990年代にあるという。1997年に新しい歴史教科書をつくる会ができ、同じ年に日本会議が誕生した。小林よしのりの漫画がベストセラーになったのもこの頃。一方、日本の出版物の総売上がピークを迎えて急落し始めるのがこの年で、95年にはWindows95が売り出され、ネット利用者の急増が本離れを促進した。

著者が指摘する一つの問題は、出版社が「売れるから」「コスパがよい」と嫌韓嫌中本を量産し始めたこと。だが、中身はネット上の無責任な言説に似てきて、質の低下をもたらし、みずからの首を締めることになった。もう一つは、歴史学会をはじめとするアカデミズムが、みずからを社会の外に置いて内側に閉じこもり、歴史修正主義にまともに議論をぶつけようとしなかった。そうしたことが歴史修正主義を跋扈(ばっこ)させたのだ、と。

歴史学の修正は、史料の発見などによって、過去の事実の解明に向かう。一方、歴史修正主義というのは、政治体制の正当化や、不都合な事実の隠蔽という政治的な意図を持っている、とドイツ現代史研究者の武井彩佳氏がのべている。時代はネオリベ(新自由主義)とネオコン(新保守主義)が幅を利かせ、米国では9・11テロ事件を契機に、「敵か味方か」の二項対立を迫って国民を侵略戦争に動員した。日本では安倍政権が誕生し、集団的自衛権を認める安保法制が成立した。そして「従軍慰安婦や南京虐殺はなかった」と主張する日本の歴史修正主義は、欧米で先行する潮流の物まねだったことも、この本の中で明らかにされている。

過去の過ちは隠すのではなく、直視し、なぜそうなったのかを探り、二度と悲劇をくり返さないあり方を見つけることが必要だ。そうした視点から、著者は本の紹介を通じて次のような事実を提示する。

戦前の天皇制政府は、1910年の韓国併合で朝鮮を植民地にし、朝鮮人を「二級臣民」にして戦場や銃後の肉弾にした。日本政府は戦後、1952年にサンフランシスコ講和条約が発効する(日米安保条約も同時に発効)と同時に、旧植民地出身者である朝鮮人と台湾人の日本国籍を剥奪し無国籍者扱いにして、参政権を奪い、入管法・外登法で監視・治安弾圧の対象とした。それによって植民地時代のレイシズム法制が戦後も継続可能になった。

米国に支配された日本の政権と、同じく米国に支配された韓国の軍事政権が結託して、一九六五年の日韓条約で「戦争の賠償と補償は解決済み」とし、「真摯で深い反省にもとづく政治的和解」はおこなわれないまま、強い反日感情だけが残された。

著者の第二次大戦をめぐる問題意識は、「ナチスの恐ろしさ、やったことのおぞましさのあまり、連合国軍によるドイツの市民の恐るべき大量虐殺については、反ナチスのレジスタンス活動家は概して無頓着だった」ことや「“民主主義こそ正義”という側の欺瞞」などにも広がるが、ここではこれ以上触れない。

そこから著者は、日韓の歴史をさかのぼり、そこでなにが起こったのか、その結果として在日朝鮮人はどのような苦難の歴史を経てきたかを知ること、その事実を広く日本全体に広げていくこと(書物、出版、書店を通じて)を出発点にしなければならないと強調する。

著者がめざすのは、書店を「言論のアリーナ」にすることだ。分断の壁をつくって対峙する双方が、互いの違いを認め、その違いを尊重し、そのことによってコミュニケーションを可能にする、そのような場所である。

「そもそも敵は、インターネットの靄(もや)を利用し、みずからは安全な場所にいて、相手のみを傷つける。ドローン爆撃のように」。著者はこれを拒否し、著者の責任が明白な本を手に、書店の店頭で勝負しようとする。そこに、日本の未来に責任を持とうとする、書店員としての矜持を見ることができる。

(株式会社dZERO発行、446ページ、3000円+税)