昨年10月7日のハマスのイスラエル攻撃を機にしたイスラエルの大量虐殺、それをめぐる国際情勢の急速な事態の進展は、覆い隠されてきた「天井のない監獄」と化したガザ地区の現実を白日の下にさらすことになった。そのもとで、「ハマスのテロに対するイスラエルの自衛」という西側メディアの宣伝は通用しなくなっている。

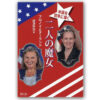

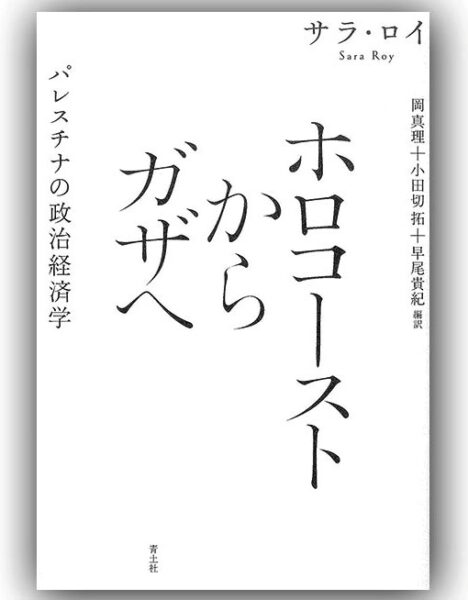

イスラエルのパレスチナ占領と傍若無人な振る舞いはそれ以前から続いてきたが、今ほど問題にされてこなかった。そこには、どのようなカラクリがあったのか――。本書は、ガザ地区研究の専門家であるユダヤ系アメリカ人、サラ・ロイ(ハーバード大学中東研究所上級研究員)が政治経済学者として調査分析した内容の紹介を通して、そのような問題意識に答える一冊だ。2009年3月、日本を訪れたさいの講演、対談、インタビューなどをもとに構成したもので、日本の中東研究者・ジャーナリストの三氏が編訳している。

ガザ地区は16年以上もイスラエルの徹底した封鎖状態にあり、世界から遮断されていた。ハマスが政権をとったため、それへの懲罰として監獄化したというものではない。サラ・ロイはガザ地区の経済を歴史的にたどるなかで、イスラエルとガザ地区、ヨルダン川西岸の相互の関係を相対的に分析したうえで、「今のパレスチナを理解するためには、オスロを理解しなければならない」と強調している。

ガザの経済を歴史的に辿る

1993年、クリントン米大統領の立ち会いでイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)が交わしたオスロ合意は「パレスチナを独立させて二国家解決」をたてまえとした。ロイは、この合意は和平プロセスの出発点ではなく、イスラエルの植民地占領支配を強化し、パレスチナの独立を不可能にするワナであったと指摘する。なによりもこれを機に、パレスチナは封鎖によって自力で経済を支えることができなくなったのである。

イスラエルはまず西岸地区に隔離壁を築き、道路を鉄柵や土塁で閉じ込めることでイスラエルとガザ地区、西岸地区を完全に分離・隔絶した。そのため、それまでイスラエルと全面的な依存関係にあったパレスチナ経済は崩壊の一途をたどった。ガザ地区の人々はイスラエルに出て働き収入を得ていたが、働き口と商品市場を奪われ大量の失業と極度の貧困が強いられた。オスロ合意から2000年までの7年間でパレスチナの国民所得が36%も減少した。

さらに、第二次インティファーダ(2000年9月)を機に、イスラエルはパレスチナの開発による植民地収奪ではなく「反開発」、つまり家屋、学校、道路、工場、病院、モスク、ビニールハウスなどを破壊し、畑を荒らし樹木は抜くという徹底した破壊政策をとった。そのもとで、教育と医療の機会をも奪っていった。

そして2005年の「ガザ撤退」とは、ガザ地区をフェンスで囲い込み、工場など民間部門をなくし、実質的な経済活動が成り立つ余地のない監獄に変えるものとなった。ロイは、イスラエルのガザ地区と西岸地区で占領はそれぞれ異なったやり方であったが、それは「密接に関係する形で決定・実施」されていったとのべている。また、ガザ地区に対する封鎖政策が西岸地区の占領政策を推進するテコになったと指摘している。イスラエルには、パレスチナをずたずたに分断し、孤立化することによって精神的に結束できなくする狙いがあった。

ロイはまた、オスロ合意の文書では「占領」という言葉がいっさい見られないことを告発している。「自治」の名の下で占領が隠ぺいされるなかで、段階を画した破滅的な占領政策が貫かれてきたのだ。そのもとで、国際的にもパレスチナ問題は占領下の国家主権回復の問題ではなく、国境をめぐる一争議に変容させられていった。

「自治」という名で占領隠蔽

「二国間の解決」といいながら、パレスチナ国家の建設や政治的主権を優先課題にはせず、パレスチナ問題を「国際社会が面倒を見てあげる人道上の一問題」にすり替えていった。ロイは、こうして国際社会はパレスチナ人を政治的主張者としてではなく、人道支援の対象者、つまり「物乞い」に変えてしまったとのべている。

歴史的な事実は、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)のもとで、ガザ地区の90%以上の住民が生活必需品を人道支援に頼るように追い込まれてきたことを教えている。オスロ合意以後、120億㌦を上回る額が国際援助に投入されたにもかかわらず、パレスチナ経済はすさまじく弱体化し、公的な組織や制度は徹底的に粉砕されてしまった。

ロイは、こうしたアメリカとイスラエルの占領政策に従い保身をはかるファタハを中心とするパレスチナ自治政府に対する不満が、06年のパレスチナ総選挙で西岸地区を含めて、民衆がオスロ合意の和平プロセス自体を根本から批判する「ハマスに政権を託した」ことを明確にしている。

しかし、西側諸国は選挙で選ばれたハマスをテロ組織と見なし、「対テロ戦争」の一貫として自治政府に軍事支援をおこない、ハマスとの内戦を煽るにいたる。そして、自治政府は欧米の出先機関として「パレスチナ人の口を封じる」役割をも担った。

こうして、パレスチナ人を真に代表しないPLOが欧米やイスラエルとの交渉相手とされ、イスラエルの暴圧的な占領に対するパレスチナ側のいかなる抵抗も「不当」で「違法」と見なす構図が国際的に容認されてきた。本書はそのもとでおこなわれる日本の民間企業を含めたパレスチナ援助・支援が、そうした占領を強めるものであることに注意を喚起している。

昨年来のガザ地区をめぐる惨状と、グローバルサウスや欧米の学生・Z世代のパレスチナ連帯・解放、反植民地主義の高まりのもとで、そして国連総会の143カ国がパレスチナを国家として認め国連正式加盟を支持し、アメリカとイスラエルの孤立が露わとなるなかで、15年前のロイの分析と指摘の正しさがより鮮明に浮かび上がっている。

ロイがホロコーストの生存者を両親に生まれ育った自己の内面世界の変遷を倫理的に明らかにした章もある。現在焦点となっている「反ユダヤ主義」を売り物にして真実を攪乱する風潮を寄せ付けない先駆けの発言として注目される。

(青土社発行、四六判・268ページ、2600円+税)