電通といえば、元電通幹部で「スポーツビジネスのドン」と呼ばれた高橋治之・元東京五輪組織委員会理事がスポンサー契約をめぐる収賄疑惑で逮捕され、オリンピックが「汚れどもの祭典」と化していたことが暴露された。最大の広告代理店・電通は、オリンピックやサッカーW杯などの広告・運営を一手に引き受けるとともに、トヨタや日産、東京電力といった日本の大企業の、それぞれ年間数百億円にのぼる宣伝広告費を独占的に差配し、マスメディアに大きな影響力を持っている。自民党からは選挙がある年には数十億円が渡り、その宣伝活動をとり仕切ってきたのも電通だ。

一方、電通社員の過労自殺が後を絶たない。1991年、入社2年目の電通社員が自殺した。彼の1カ月当りの残業時間は147時間に及び、長時間労働によりうつ病を発症したことが自殺の原因だった。遺族が損害賠償請求訴訟を起こし、最高裁が長時間労働との因果関係を初めて認める判決を出した。しかし2015年、新入社員の女性が社員寮から飛び降り自殺し、悲劇はくり返された。著者は、ある大学の著名な教授が、毎年担当するゼミから数名、電通への内定者を出していたが、ある年、教授の息子が電通に入社し、その後自殺したこと、それが「相当額の見舞金」によってもみ消されたことを記している。

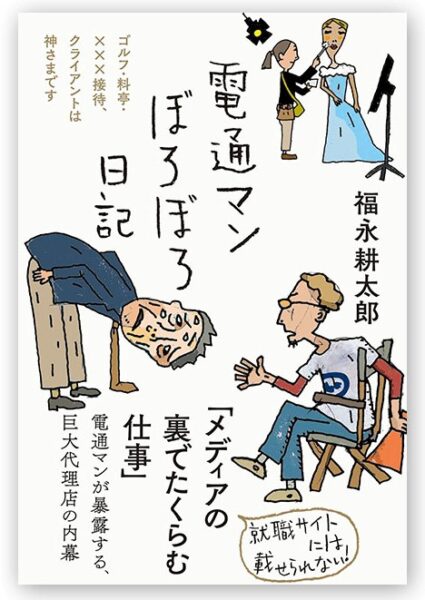

この本の著者はバブルの少し前に電通に入社し、営業畑でJリーグの利権を博報堂から奪う「活躍」もしたが、後に仕事で失敗して出向、定年前に退職した。著者自身、接待続きでアル中になって身を持ち崩し、家庭も崩壊。離婚、そして自己破産。大病で入院し死を意識したことがきっかけになり、本書を書くことになったという。脚色もあるだろうが、その内情の一端は反映されているだろう。

広告費介し報道番組も支配

この本のなかでやはり目にとまったのは、広告費を介しての独占大企業と大手メディアとのズブズブの癒着であり、その接点に電通がいることだ。

著者は新入社員研修で、電通テレビ局の部長が「『ニュースステーション』はわれわれが作ったんだよ」といったのに驚いた。

部長がいうには、電通は『ニュースステーション』を立ち上げるさい、その放送枠について、スタートから1年間、月額放送料(電波料と製作費)の支払いを保証した。そして番組の広告枠の売り込みも、テレビ朝日と系列局放送分を含めてすべて電通が独占した。

それまで報道番組は、制作を外部に委託しない「聖域」とされていたが、電通が主導して、テレビ朝日と製作会社とともに番組を作ったのだという。それが報道内容も決定づけたであろうことは推して知るべしである。

そして広告費は、週1曜日提供で、一社当り月額2500万~3000万円だったという。こうして電通とテレビ朝日ネットワークは、これまでになかった膨大な利益を得ることに成功したと記している。

だから番組の最終回で、アナウンサーの久米宏は、「テレビ朝日と電通、莫大な資金を提供してくださったスポンサーの皆様」に真っ先にお礼をのべた。彼らの報道の足場を物語っている。

この番組が「番組買い切り」のはしりとなった。同様の仕組みで広告枠の独占的販売がおこなわれてきたのが、オリンピックやサッカーW杯の放送・配信ビジネスだ。これは業界用語で「“往復ビンタ”スキーム」というそうで、たとえばW杯なら電通がFIFAから放送権を購入し、それをテレビ局に売る(往)と同時に、その放送の広告枠も電通がすべて買い切り、独占的にスポンサーに売ってコミッションを得る(復)のだ。

関連会社まで腐敗が浸透

この電通の支配は、地方の新聞やテレビまでも貫いている。著者によると、地方新聞や地方テレビ局のCM枠は、電通の新聞局地方部やテレビ局ローカル部が好きなように差配できる。企業はプランニングから発注まで電通に丸投げだし、新聞社やテレビ局の営業社員にも限りがあるのでこれも電通に丸投げになるからだ。つまり全国紙や在京キー局だけでなく、地方紙や地方局の生殺与奪の権利を握っているのが電通だ。

この本のなかでは、バブル期、電通テレビ局所属の20代若手社員(役員ではない)が、地方テレビ局の2泊3日の接待で、高級料亭や高級ソープランド、ゴルフ漬けにあったこと、それは今でも続いていることが記されている。また、電通社内には地方新聞や地方テレビ局の役員の子息がひしめきあっているし、マスメディア側にも電通幹部の子息が多く入社している。まるで「戦国時代の政略結婚」のように、電通とマスメディア各社は癒着を深めている。

そのほか、衆議院議員の子息と経団連事務総長の子息があいついで大麻所持で逮捕され、クビになった話も出てくる。

一方、電通社員の過労自殺が絶えないように、そこで働く社員にはいかに過酷な労働が押しつけられているかも明らかになる。

バブルの頃、テレビでは毎日「24時間働けますか」のCMが流れていた。今なら社会問題になりそうなCMだが、当時は著者も「明け方にタクシーで帰宅し、短い睡眠をとった後、シャワーを浴び、コーヒー一杯だけで会社に向かう」という毎日だった。そのなかで過労死や過労自殺も少なくなかった。

そして、成果を上げている間はいいが、いったん会社に不利な事態を引き起こすとどこまでも落とされる。著者の場合、クライアント(広告主)が犯罪に手を染めようとするのを注意したことが、身の破滅の始まりだった。

通販業界では、レスポンス率(通販広告に対する電話の本数やネットでの検索とクリック数)が「命の次に大切なもの」とされる。著者のクライアントだったS損保の宣伝部長は、前の職場である外資系損保会社から持ち出した「電話レスポンスに関する極秘資料」を使ってレスポンス戦略を立てろという。営業情報の漏洩であり、犯罪だ。

だが、そのことを著者が注意すると、電通の営業局長に呼び出され、「クライアントは神様だ。来年まで黙ってりゃ、そんなもん時効で無罪放免だ」といわれて、謹慎処分・関連会社への出向となった。

そして関連会社に行ってみると、そこは本社に輪をかけたような伏魔殿で、会社の金の横領や着服、未収債権をめぐる不正経理、パワハラやセクハラがあふれていた。

広告代理店として国内最大、世界でも第5位の規模を誇る電通の実態を、そこに在籍し自己の半生を捧げた者の側から明らかにしている。

(三五館シンシャ発行、四六判・204ページ、定価1300円+税)