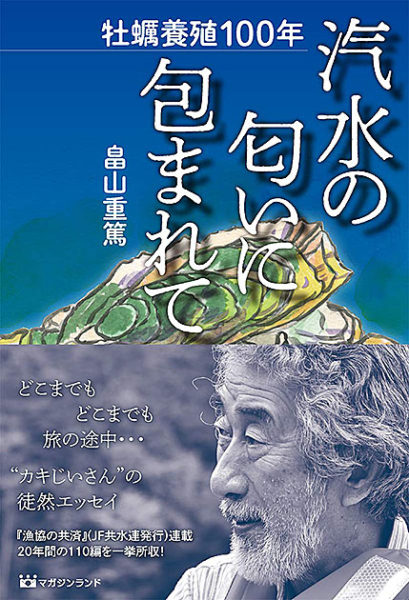

著者は父の始めた牡蠣養殖業を受け継ぎ、三陸リアス式海岸の宮城県気仙沼湾でカキやホタテの養殖をしている一漁民であり、NPO法人「森は海の恋人」理事長である。20年にわたって書きためた文章を整理し、コロナ禍で過ごす読者に未来への希望を見出してもらおうと出版に至った。

著者は父の始めた牡蠣養殖業を受け継ぎ、三陸リアス式海岸の宮城県気仙沼湾でカキやホタテの養殖をしている一漁民であり、NPO法人「森は海の恋人」理事長である。20年にわたって書きためた文章を整理し、コロナ禍で過ごす読者に未来への希望を見出してもらおうと出版に至った。

牡蠣養殖漁民は、河川が流入する汽水域(淡水と海水が混じり合うところ)を漁場とする。著者が仕事場とする気仙沼湾は、古くから漁港として栄え、現在でもカツオの水揚げは日本一、サンマの水揚げも上位にランキングされるとともに、波静かな入り江はカキ、ホタテ貝、ワカメ、コンブなどの養殖漁場としても優れている。

ところが1964年の東京五輪を前後して、高度成長政策によって川の流域の開発が進み、そのしわ寄せは海に集中した。東京から遠く離れた気仙沼湾でも、広大な干潟が埋め立てられて石油タンクが林立し、ノリ養殖は消滅。陸と海との接点は、きれいな石垣から無機質なコンクリートに変わった。そして牡蠣養殖も、白いはずのカキの身が真っ赤になって「血ガキ」といわれ、売り物にならなくなった。汚れた海で発生する赤潮プランクトンが原因だった。

宮城のカキとフランスの縁

このとき著者は、その原因を探るためフランスに旅する。著者の家の近くのカキ研究所に来ていたフランスの女性研究者がとりもつ縁だった。実はカキはフランス料理に欠かせないが、昭和40年頃、ウイルス性の病気が発生してカキ養殖が壊滅的な打撃を受ける。そのとき、フランスの漁民が目を付けたのが宮城種で、宮城種はフランスの海になじみ、今ではフランスで養殖の主力になっているという。

カキの有名な産地であるフランス・ロワール川に行ってみると、コンクリートの護岸は見られず、上流には落葉広葉樹の森が広がっており、森は付近の農家に豊かな堆肥の原料を提供していた。畑もロワール川の氾濫原なので、土そのものが肥えている。落葉広葉樹の森は秋になると木の実がたくさんなるが、それはフランス人が珍重するジビエ料理の食材となる鳥や獣を育んでいる。

「カキの産地は全世界どこでも河口の汽水域だ。川が汚れたり、流域の森が荒れれば、カキの餌となるよいプランクトンが発生しなくなる」とは、フランス人研究者の言葉。著者は長年の経験から、「気仙沼も同じだ」と気づく。

元々リアス式海岸は川が削った谷であり、どんな小さな湾にも川が注いでいる。気仙沼湾に注ぐ大川を河口から数㌔遡ると、ヤマメ、イワナ、アユが見られる新月渓谷。さらに上流は岩手県室根村の水田で、昔はゲンゴロウやヤゴ、メダカやドジョウがうようよしていたが、今では農薬や除草剤のために姿を消している。さらに上流にはナラ、クヌギ、クリなどの落葉広葉樹の森が広がり、昔は燃料の供給地として重要な役割を果たしたが、安い外材が輸入されるようになってからは放置され、間伐の行き届かない荒れた杉山になっていた。

こうして著者は、「森と川と海とはつながっている。美味しいカキを育てるためにも、気仙沼湾に注ぐ大川源流の室根山に落葉広葉樹の森をつくろう」という植林運動を仲間とともに始めることにした。1988年のことだ。

漁業者と研究者の共同努力

だが、運動を広げるためには、森と川が海の生物生産にどうかかわっているのか、その科学的な裏付けがどうしても必要だ。そこで出会ったのが北海道大学水産学部教授の松永勝彦氏だった。

松永教授によると、海中で植物プランクトンや海藻が育たなければ動物は生きられず、食物連鎖はつながらない。この植物プランクトンや海藻は陸上の植物と同じく二酸化炭素と水、太陽で成長するが、その光合成に不可欠な葉緑素(クロロフィル)には鉄分が必須だ。また、窒素、リン、ケイ素などを吸収するために、どうしても鉄分の力を借りなければならない。

ここで注目すべきは、森林の落ち葉が腐葉土になるときにできるフルボ酸という物質だ。フルボ酸は腐葉土の下で水に溶けた鉄分と結びついてフルボ酸鉄となり、そうなると酸素が多い水域に流れても酸化せず遠くまで運ばれる。

日本列島周辺では、日本の森から3万5000の河川が日本海と太平洋に注ぎ込んでおり、こうしてフルボ酸鉄が供給されているから海の幸に恵まれているのだという。また、ロシアと中国の国境を流れるアムール川から供給されるフルボ酸鉄が、4500㌔も旅して三陸沖まで届いていることが、研究者によって判明している。

こうして漁業者と研究者の共同の努力でまったく新しい運動がつくられていった経過が、本書に詳しく記されている。大川流域の学校の子どもたちを海に招いての体験学習が継続しておこなわれ、地域住民の意識が高まるなかで、赤潮が消え、青い海が戻ってきたこと、3・11の大津波で牡蠣養殖業は立ち上がれないほどの打撃を受けたけれども、その後海が短期間でよみがえったのも、大川流域の森の環境を保全していたことが功を奏したことなどを、著者はいきいきと報告している。

コロナ禍をとおして新自由主義とグローバリズムの弱点が浮き彫りになり、地に足の着いた、農林水産業を基盤にした国づくりへの関心が高まっている。そのなかで本書は、森と川と海、そして人と人とのつながりを考えさせる。著者の牡蠣養殖業は、孫が受け継ぐことになっているという。

(株式会社マガジンランド発行、四六判・454ページ、定価1500円+税)