(6月12日付掲載)

京都大学

国立大学協会(永田恭介会長)が7日、「我が国の輝ける未来のために」と題する緊急の声明を公表した。国立大学の活動を支える運営費交付金の削減が続くなかで、物価高騰や円安などが経営基盤を悪化させており、いまや限界を迎えていると訴える内容だ【下別掲】。今月中に閣議決定が予定される政府の「骨太の方針」や、文科省の来年度政府予算案の概算要求(8月)に運営費交付金の増額を盛り込むよう訴えると同時に、国立大学の窮状を国民に知らせ、世論を喚起することを意図している。独立法人化以降、20年にわたり「大学改革」なるものが進められてきた結果、大学は「崩壊」「後退」「劣化」といった問題が表面化してきた。国立大学をして「もう限界」といわしめる状況のなかで、潤沢な資金をちらつかせて研究者を軍事研究に囲い込む体制づくりも着々と進んでいる。

2023年度、春に唯一の国立総合芸術大学である東京芸術大学が、ウクライナ危機などに端を発した光熱費の高騰でどうにもならないということでピアノ5台を売却して年間12万円ほどの調律費を節約したほか、「電気代を稼ぐコンサート」という身も蓋もない名称のコンサートを開催。同年10月には金沢大学がキャンパス内の老朽化したトイレを改修するためにクラウドファンディングで異例の寄付集め(目標額300万円)をおこなうなど、国立大学がいかに金銭的に窮しているかを世間に知らしめるできごとが立て続けに起こった。

国立大学協会が発した声明では、教職員の人件費や研究費に充てる運営費交付金が減額されたままのなかで、近年の光熱費・物価の高騰などで実質的に予算が目減りし続け、各大学が危機的な財務状況に陥っていることを明らかにし、そのなかで質の高い教育研究活動を維持・向上していくために外部資金やみずから収入を増やす努力も進めているものの、もう限界であると訴えている。

国立大学は2004年度に小泉政府のもとで独立法人化され、2015年度まで国から支給される運営費交付金は1%ずつの削減が続いた。2020年度からは横ばいだが、独法化時点の2004年度に全体で1兆2415億円だったものが、24年度には1兆784億円と約13%減っており、その額は中堅・地方大学20大学分に相当する【グラフ①】。

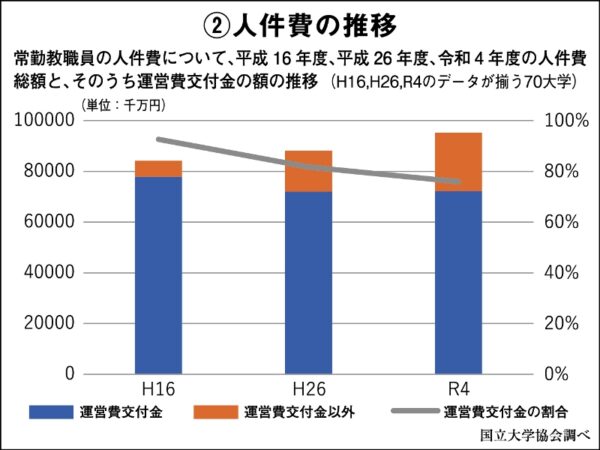

一方、法人化時には想定されていなかった、高年齢者の再雇用人件費や消費税率の引き上げ、固定資産税や情報システム費用といった義務的経費は増加し、社会保険料も法人化時点より4%以上増加するなど、経費は上昇の一途を辿っている【グラフ②】。それに加えて、近年の物価高騰や円安などが基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りし続けているという。

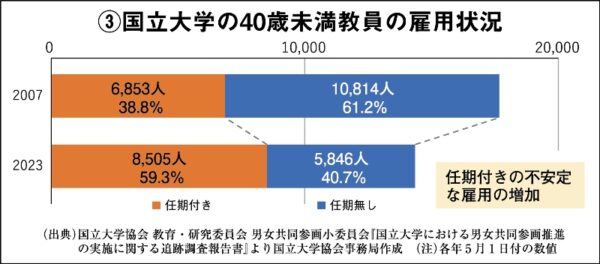

政府は運営費交付金を削減する一方で「選択と集中」「競争と評価」を掲げて、目先の成果が期待される分野など財界や国の求める研究で業績を上げた大学に重点的に研究費を配分するようになり、そうではない基礎研究などは切り捨てられてきた。しかも「選択」され「集中」される案件の多くは期限付きプロジェクトであり、その増加によって若手研究者の不安定な雇用が拡大し、ポスドク問題を生み出した。

この状況は今も続いている。改正労働契約法の施行から10年を迎えた昨春、10年働くと無期雇用を申請する権利が得られるはずだった研究者や研究支援員が大量に雇い止めされたことは記憶に新しいが、国立大学協会が示した資料によれば、40歳未満の若手では、2023年で任期付き雇用が59・3%と6割に迫っている【グラフ③】。

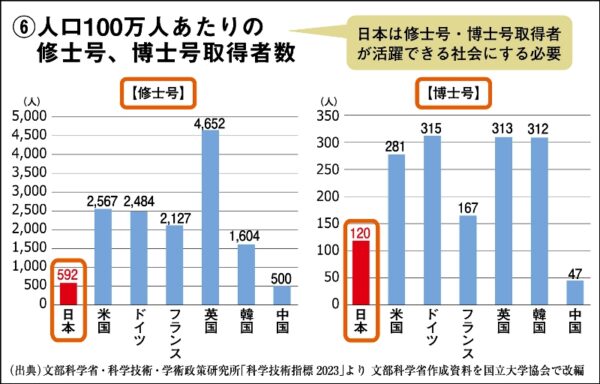

修士課程、博士課程に進学する学生は減少を続けており、人口100万人当りで見ると修士号の取得者はもっとも多いアメリカの8分の1、博士号はドイツの半分に満たない【グラフ⑥】。それは、日本の研究力の低下となって如実にあらわれている。武蔵野学院大学の島村英紀特任教授は「研究面ではホームランが打てなくなった。研究者は、安直な内野越えのヒットばかり狙うようになり、短期的な研究成果にこだわらざるをえなくなった」(本紙2023年1月8日付)と指摘している。

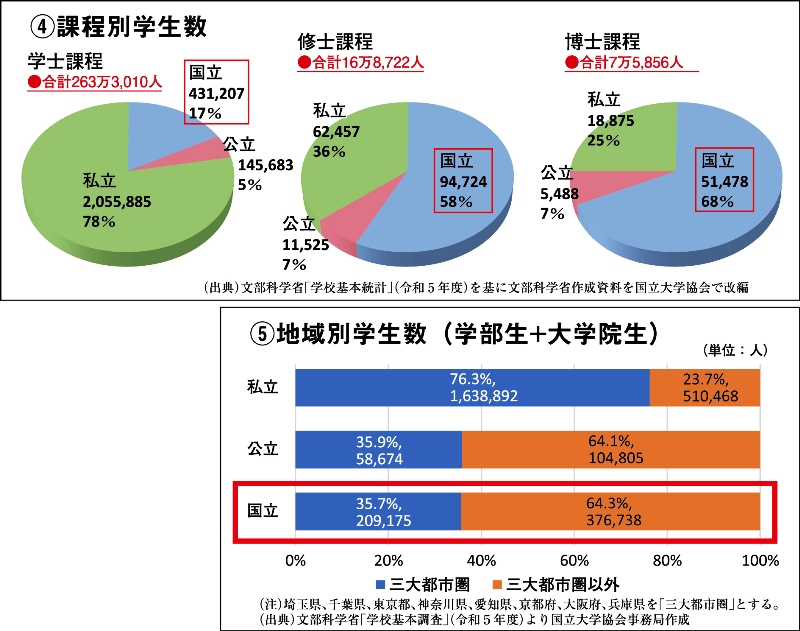

国立大学協会は、修士課程の約60%、博士課程の約70%を国立大学の学生が占め、また国立大学の全学生の約65%が3大都市圏以外の学生であり【グラフ④⑤】、高等教育や地域における人材育成の拠点となっていることを強調しており、国民に対し、人材の育成・輩出という役割をこれまで以上に果たしていく決意とともに、危機的な財務状況の改善に対する理解と共感、協働を呼びかけている。

米国式大学運営の導入 軍学共同へいざなう

小泉政府から始まった大学改革は、新自由主義を基調とするアメリカ式の大学運営を日本に持ち込もうとするものだった。それは企業や個人の投資や寄付によって大学が自己資金を集め、その運用益で大学の運営費を調達するというもので、資金運用のプロが雇われ、経営陣にも企業からの出向者が増えた。

また、大学の授業料が基本的に無料であるヨーロッパの大学とは対照的に、アメリカの大学は授業料を引き上げ、支払い能力のある学生(学生ローンの借り入れを含む)を呼び込んできた。同じく日本の国立大学の学費も、運営費削減にともなって1975年には3万6000円だったものが2000年には34万円に、現在では54万円にまで上昇しており、物価高騰を受けて東京大学など一部国立大学ではさらなる値上げも検討されている。

こうして大学を兵糧攻めしながら、ここ10年で本格化してきたのが、研究者の軍事研究への囲い込みだ。2014年に安倍政府は学校教育法を変えて「大学の重要事項を審議する」機関であった教授会を「学長からの諮問事項を審議し意見を述べる」機関に格下げし、人事や予算決定の権限を持っていた教授会から権限を剥奪して、大学の自治を弱体化させた。

さらに2015年には国立大学に対して「役に立たない」人文社会学系や教員養成系の学部や大学院について、「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする」と通知。基礎研究や人文系など、目先の利益につながらない分野を切り捨てる一方で、防衛装備庁による「安全保障技術推進制度」をスタートさせた。当初3億円だった予算は104億円まで増額している。経済安保法制の立法化が企まれるもとで、学術研究機関にも多額の研究費と引き換えにして政府による統制の手が伸びている。

岸田政府になって以降、研究者の頬を札束で叩くような形で、その動きは一層進んでいる。2022年5月、「軍事技術開発への研究者の動員」という言葉を露骨に使い、「経済安全保障推進法」が成立した。その重要な柱として「特定重要技術開発支援」があり、このために5000億円の基金を用意することになっている。20年間に削減された国立大学の運営費交付金1600億円がいかにわずかな金額であるかを示している。ここでは海洋領域、宇宙・航空領域、領域横断・サイバー空間領域、バイオ領域の4つの領域を設定し、20の先端技術にかかわるプロジェクトを官民協議会を組織して進めようとしており、そこに研究者を誘い込む算段だ。

同じ時期に成立させた「国際卓越研究大学法」(通称・稼げる大学法)では、財政投融資をおもな原資にした10兆円規模の大学ファンドを設立し、その運用益から年3000億円を上限に配分するという「鼻先にんじん」的なメニューを打ち出した。初めての公募となった2023年春には10校が応募したものの各大学内で反発が高まり、認定されたのは東北大学1校。東大など複数の大学が、今年度に予定される次の公募に再チャレンジする意向を示している。

「国際卓越研究大学」に認定されれば、大学ファンドからの助成を受けるかわりに、学外者でつくる経営意思決定機関(学長を解任できる権限など、人事権を持つ)の新設や、年3%の事業成長が求められるなど、非常に強い統制を政府から受けるようになる。そして、ファンドからの助成額の決定のうえで、「外部資金の獲得実績」などの条件があり、認定大学が「外部資金獲得」の名の下に、安全保障技術研究推進制度など軍事研究に参加せざるを得なくなることも指摘されている。

いずれ政府は、アメリカのように既存の大学や研究所から切り離された、もっぱら軍事研究をおこなう研究所を設置することも検討していると指摘されており、原発事故を契機にして住民の離散が進んだ福島では「福島イノベーション・コースト構想」がきな臭い案件として注視されている。これに関連するイベントでは「研究開発費が7億円出る」「ロボット1台当たり100万円、最大15台1500万円まで出る」などと宣伝されていた。

「国立大学の研究資金が(1人当り)年間平均40数万円」ともいわれるなかで、桁違いの資金をちらつかせて研究者を軍事研究に誘い込む動きを見れば、運営費交付金1600億円を復活させることなどたやすいことは明らかといえる。

2023年11月には、国立大学法人法が改正され、一定規模の国立大学に政令で「運営方針会議」という新たな合議体(文科大臣の承認を得た委員で構成)の設置を義務付け、運営方針通りに大学運営がされているかどうかを学長に3カ月ごとに報告させ、運営方針に従っていないと見なされる場合は、学長に改善措置を指示する権限や、実質的な解任権限まで持たせることになった。役員会など学内構成員は大学運営や大学内部の資源配分について発言する権限は奪われることになり、大学自治の主体であるはずの学内組織を形骸化させる措置となっている。

文部科学省の報告書によると、日本の研究者数の合計は中国、アメリカに次いで世界第3位だが、世界で最も多く引用された論文の上位10%に入る日本の研究論文のシェアは6%から2%にまで低下。発表論文数も世界で5番目に多いが、引用数で上位10%に入る研究論文の数は13位に転落するなど、国際的な地位低下に対する懸念が高まっている。基礎研究を軽視して、手っ取り早く稼げる商用技術がもてはやされるなど、学問研究の価値基準をビジネス的な数字に置き換える軽薄な「改革」がもたらした低レベル化というほかない。

日本社会の発展と繁栄のために、各分野の人材を育成することは大学の使命である。政府が目先三寸の政治目標のためそれを歪め、土壌を破壊することは国の将来を切り拓く可能性の芽を摘むことであり、必要なことは公共の福祉に資する学術研究の土台と独立性を国として保証することである。

○ ○

【国立大学協会声明】我が国の輝ける未来のために

1、国立大学の覚悟

天然資源に乏しい我が国にとって、最も重要なのは人材であり、社会と産業を動かす科学技術の進歩です。大学は、高い能力と見識を備え、未来を創造する人材の育成と、高度で先端的な研究の推進に重要な役割を果たしてきました。その中でも国立大学は、創設以来、世界最高水準の教育研究の実施や重要な学問分野の継承・発展、すべての都道府県に設置され全国的な高等教育の機会均等の確保、グローバル人材の育成といった役割を担ってきました。これからも国立大学は、我が国の研究力の源であって、我が国全体の、そして各地域の文化、社会、経済を支える拠点であり、産業、教育、医療、福祉などに十全の責務を負っていく覚悟です。

2、国立大学を取り巻く財務状況の悪化

国家予算が厳しさを増すにつれ、国立大学の活動を支える基盤経費(運営費交付金)は減額されたままです。加えて、社会保険などの経費の上昇、近年の物価高騰、円安などにより基盤経費を圧迫し、実質的に予算が目減りし続けています。また、働き方改革の実現のため、大学教職員、学校教員や医師を確保する必要も出てきました。その中にあっても質の高い教育研究活動を維持・向上していくために、寄付金などの外部資金や自ら収入を増やす努力も進めています。そうして、我が国の課題、また地球規模の課題の解決に、教育と研究を通じて全力で取り組んできました。

しかし、もう限界です。

3、輝ける未来への協働

我が国の教育研究の根幹をなす86の国立大学は、輝ける未来に向けて、以下のことに取り組みます。

①博士人材などの高度人材の養成をさらに進め、輝ける未来創造を牽引します。

②社会人や女性、外国人など多様な人材を受入れ、多様性の時代を牽引します。

③全国の大学進学率の向上に努め、国全体の知のレベルを上げて、地域社会とグローバル社会を牽引します。

4、国民の皆様へのお願い

このように、国立大学はこれまで以上に大きな役割を果たして、我が国全体のさらなる発展を支え、豊かな社会を実現していこうとしています。国立大学の担うこのミッションは、国や地域、産業界や自治体を含む社会全体、そして国民の皆様一人ひとりに、積極的に参加いただき、ともに協力していくことにより、実現していくことができます。

国立大学の危機的な財務状況を改善し、我が国の輝ける未来を創り出すために、皆様の理解と共感、そして力強い協働をお願いする次第です。

令和6年6月7日

一般社団法人 国立大学協会理事会

(参考)

一般社団法人 国立大学協会理事会メンバー永田恭介(筑波大学長)、寳金清博(北海道大学長)、藤澤正人(神戸大学長)、益一哉(東京工業大学長)、佐々木泰子(お茶の水女子大学長)、西川祐司(旭川医科大学長)、冨永悌二(東北大学長)、松岡尚敏(宮城教育大学長)、田中雄二郎(東京医科歯科大学長)、林佳世子(東京外国語大学長)、梅原出(横浜国立大学長)、牛木辰男(新潟大学長)、和田隆志(金沢大学長)、上田孝典(福井大学長)、松尾清一(東海国立大学機構長)、湊長博(京都大学長)、西尾章治郎(大阪大学長)、中島廣光(鳥取大学長)、河村保彦(徳島大学長)、仁科弘重(愛媛大学長)、石橋達朗(九州大学長)、兒玉浩明(佐賀大学長)、小川久雄(熊本大学長)、田野俊一(電気通信大学長)、藤井輝夫(東京大学長)、中野聡(一橋大学長)、岡本幾子(大阪教育大学長)、塩﨑一裕(奈良先端科学技術大学院大学長)、越智光夫(広島大学長)、浅井祥仁(高エネルギー加速器研究機構長)、位田隆一(専務理事・前滋賀大学長)、村田善則(常務理事・事務局長)