(2025年2月12日付掲載)

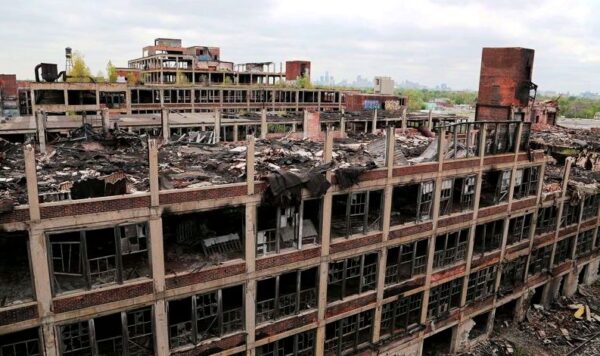

アメリカ製造業の衰退を物語るラストベルト。ミシガン州デトロイトのパッカード自動車工場跡

(前章はこちら)

Ⅴ. 軍産複合体と産業構造転換――疲弊するアメリカ社会

一方、構造的にみると、第二次世界大戦の頃からアメリカは世界の兵器工場になり、あらゆる重工業の中心となった。

冷戦下には、世界のあちこちで代理戦争をやるだけでなく、西側の兵器廠になって、軍需産業が圧倒的な経済セクターになる。すると経済が戦争で支えられるようになる。戦前のニューディール政策の延長のような形であり、これは「公共事業としての戦争」だ。

この傾向について、アイゼンハワーは大統領退任時に「このままだと、国は民主的意志によって国策を決めるのではなく、こういう巨大な力(軍産複合体)によって国策が決められるようになる」と警告を発した。しかし、冷戦下ではその傾向は変えにくかった。

それが変わるのは、冷戦が終わった時だ。これでやっと膨れ上がった軍事費を削ることができる。それに軍縮は必要だというので、軍の縮小も始まるが、ここにカラクリがあった。

退役軍人が失業者になってはこれも困る。だから軍人を解雇したら、そのかわり彼らに経験を生かした事業を起こさせる。それが新手の軍需産業で、戦争関係のあらゆる業務を請け負う民間軍事会社だ。これには大きなメリットがある。徴兵制はすでに廃止され、応募制になっていたが、国はそういう企業にアウトソーシングすると、軍を縮小しても戦争はできるし、民間企業のやることには責任を持たなくていいからだ。大きくいえば戦争そのものが「民営化」されるのだ。これは新自由主義の展開でもある。

もうひとつ大きな変化は、いわゆる「情報革命」だ。アメリカはそれまでの軍事連絡網だったインターネットを開放し、その活用を民間企業にやらせるようになる。そこで一挙に成長したのがデジタル産業であり、そして知識や情報、さらにはコミュニケーションそのものの市場化だ。これは初めからグローバル規模であることで、シリコンバレーにかつてなかった規模の富を集中させた。

そうしてできたのが、いわゆる「ビッグ・テック」といわれるIT産業だ。それに連動して生命科学関係のバイオ・ケミカル企業も巨大になる。それらが、かつてはカーネギー(鉄鋼王)、ロックフェラー(石油王)、JPモルガン(金融王)などが大富豪として動かしていたアメリカの「製造業の時代」を終わらせた。

そうなると世界的に見ても、アメリカが両方を独占するわけにはいかないため、製造業部門は労働力の安い他国に外注するようになり、アメリカ国内の産業はシリコンバレーを拠点にしたバーチャル金融とIT産業へとシフトしていく。

だが、まさにそれがアメリカ社会の劣化を招いたというのだ。つまり、ラストベルト(見捨てられた工業地帯)ができ、まともに働いてきたアメリカ人たちは失業し、アルコール中毒や麻薬中毒になって生活が破壊される。一方、シリコンバレーやカリフォルニアなどの新興地域は「自由」を謳歌して、そこから性の自由とかLGBTQとか、人種の多様性だとかが声高に叫ばれ始める。そのアメリカの新しい繁栄のなかで、古いアメリカ社会は疲弊・没落していく。その古き良き時代にノスタルジーを持つ人たちがアメリカ社会に増えていった。

トランプが登場したのはそんなときだ。彼は不動産屋であると同時に、プロレスの興行師でもあった。リアルかフェイクかわからないものをスペクタクル(見世物)にして売る。その興行主だったトランプは、みずからリング脇に登場して、負けそうになったレスラー側のプロモーターと場外乱闘を演じるとか、観客を沸かせる術を身につけていた。だから彼は、デタラメのような演説でも徹底的に相手をコケにして、観客を沸かせることには長けている。

そのトランプは「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン(偉大なアメリカをふたたび)」「アメリカ・ファースト」を掲げ、「自分はアメリカ人なのに置き去りにされている」「外でどれだけ大きな顔をしていても、アメリカ社会はこんなガタガタではないか。自分で自分さえ守れない。銃を持ってなぜ悪い。これが誇りだ」という人々の幅広い層を掘り起こした。あるいは「過剰な自由」の主張に不安を持つ人々の層を。

そこには国際主義、アメリカの普遍主義に対する反発がある。その普遍主義がアメリカをダメにしているというわけだ。アメリカはアメリカ、国際秩序などいらない――その意味ではモンロー主義的だが、今はグローバル世界であり、かつてのように西半球にとどまるということではまったくない。全世界が西半球であるかのような、不動産屋のルールがルールであるような世界として扱う、ということだ。

そのトランプが、他より「まともだ」と思える面もある。それは彼が、イデオロギー(西側だとか同盟国だとか)は関係ない、それよりタイマン取引だ、と言うときだ。だから彼は、冷戦期以来「戦争」で国を動かしながら金と権力を独り占めしてきたグループがあると指摘し、それを「ディープ・ステート(闇の政府)」と呼んで目の敵にするのである。すると呼ばれた方は、それを「陰謀論」として非難する。

だが、どうだろうか。イラク戦争を振り返ってみよう。

Ⅵ. 「対テロ戦争」による混乱と国際信用の喪失

イラク戦争後もISなどが台頭し泥沼の混乱が続くイラク国内(2017年)

トランプを支えているのは、いわゆる「内向きなアメリカ」だ。だが、いずれにせよアメリカは世界最強の国家になっているため、内向きであっても、それが全世界に関わる超国家であることには変わりない。また、グローバル秩序の盟主として振る舞うアメリカ国家(合州国)は、「私権の自由」を主張する者たちの乗り物であることには変わりない。

イラク戦争のときも「イラクを解放する」という名目を立て、サダム・フセインの圧政に苦しんでいた少数民族も含めてイラクを解放して「自由な国」にするという大義を掲げた。

だが、実際にやったことは、とにかく武力で徹底的に叩いてイラクの国家体制を潰し、軍人ではない「文民行政官」として国務省出身のポール・ブレマーを暫定統括者として送り込んだ。ブレマーの役割は、イラクの国家がもっていたあらゆる資源の処分権を「民間」開放することだった。そこにグローバル・メジャーのブリティッシュ・ペトロリアム(BP)、エクソン・モービルなどが進出し、イラクの石油の権利を全部抑える。

破壊後の復興事業もすべて米欧の民間企業、とくにアメリカの軍産企業が請け負うことができるようにした。それだけやったらブレマーは本国に帰った。驚くべき「自由化」、「民間開放」である。

その後、イラクでは、選挙をやってもうまくいかないので、クルド人を中心に据えようとするが、フセイン体制で抑圧されていたシーア派が怒りだして力を持つと、今度はフセイン一派と見なされて全面的に追放されていたスンニ派が怒り出し、ひどい場合には米軍のアブグレイブ強制収容所で散々いたぶられ、「鬼子」のようになった連中がイスラム国(IS)を作り始める。そのようにイラクは収拾のつかない混乱が続き、無茶苦茶になった。その混乱が中東全体に広がり、シリアまで内戦になる。

後には、ブッシュが言い張った「大量破壊兵器」もないことがわかり、客観的に(あるいは国連から)見たら、この戦争はまったくひどい破壊行為だったということになる。アメリカとしても「失敗」以外のなにものでもないだろうが、それでもブッシュも、ラムズフェルドも、チェイニーも、つまりこの戦争を世界中の反対を抑えて強行した立役者たちにとっては、「充分な成果」のあった戦争だった。

なぜなら、イラクの国家資産も資源もすべて「民間開放」した。つまりアメリカのグローバル企業の稼ぎ口になったからだ。それを彼らは「民主化」とか「市場開放」という。だが「民営化(privatization=プライバタイゼーション)」とは「私物化」のことだ。

アメリカ国家にとってこの戦争は、「ならず者国家」の暴君(フセイン)を倒したことを正当化の理由にしているが、その一方ではアメリカの「正義の戦争」に対する国際的信用を完全に喪失させた。だからそれ以降、ISが出てきたことで「テロとの戦争」は続けられたが、それ以後はあまり大きく掲げられなくなった。

この「充分な成果」をあげた連中は、事実上、アメリカ国家を使って仲間内の利益をむさぼる連中である。ナオミ・クラインは、アメリカ国家はこうした企業家・政治家たちの乗り物であり、「コーポラティズム国家」と呼ぶにふさわしいと言っているが、この国家に戦争をさせて儲ける連中のシンジケートのことを、トランプは「ディープ・ステート(闇の政府)」と呼んだのである。

誰彼の陰謀というほど単純なものではないが、アメリカの行政機構は、それに適するように(国務省も国防省も)作られてしまっている。すでに1期を務めて政府がどういうものかを把握したトランプは、今度は再び潰されないように、まず「敵」の本丸から崩そうとしているように見える。

それが「報復」だとして騒がれているが、いずれにしても、これが今世界の目の前で演じられている「二つのアメリカ」の抗争であり、一方はイデオロギー、もう一方は「陰謀論」による「仁義なき戦い」である。

Ⅶ. ウクライナ戦争が炙り出す「西側」の欺瞞

NATO首脳会議にウクライナのゼレンスキー大統領を招き、ウクライナへの永続的な軍事支援を宣言したG7首脳ら(2023年7月、リトアニア)

ウクライナ戦争についても、もう誰が戦争をさせようとしているかが明らかになった。アメリカのオースチン前国防長官は、「この戦争の目的は?」と問われて、すでに2年前の5月に「ロシアを極力弱体化すること」とはっきり言った。

そして、ヨーロッパはずっと、「ロシアを図に乗らせると次はわれわれの番だ」と「脅威」を言い立てて、どこまでもウクライナに戦争をさせるつもりだ。その火付け役だったのが、アメリカの「ネオコン民主化グループ」(バイデンも含む)だった。

冷戦以後のアメリカの世界戦略は、「自由世界を守る」と称して、直接戦争をやることもあるが、以前にはCIAなどの工作や資金注入で体制転換を引き起こすことをやる。中南米、とくにキューバなどに対しては、冷戦が終わってもそれをもう80年間もやり続けている。今はベネズエラに対してもだ。

その手口でアメリカの一部はウクライナに政変を起こし、それをテコにロシアから離反させ、ロシアに戦争を起こさせてプーチンを追い込む。あわよくば、それを機にロシアにも政変を起こさせようとの腹だ。それでソ連崩壊時に失敗したロシアまでの「民主化」が達成できる。ヨーロッパはこの目論見で、NATOという鎹(かすがい)によって、そこに組み込まれる。

冷戦終結によってヨーロッパには新しい選択肢ができたはずだった。ソ連が解体した以上、もうロシアと対立する必要はない。ロシアもそう思っていた。中国とも対立する必要がない。イデオロギー対立は終わったのだから、これまで敵対していたロシア、中国と関係を結び始めると、初めは困難でもいろんな可能性が開ける。ヨーロッパとユーラシアとを結んだ巨大経済圏だって不可能ではない。

だが、それをやらせまいとしたのがアメリカであり、冷戦終結で存在意義がなくなったはずのNATOを解散しなかった。ヨーロッパの自立を嫌ったのだ。アメリカはNATOをヨーロッパを抱え込むための鎹としてとどめた。

そうすると敵を作らなければならない。初めはテロリストを敵にしようとしたがうまくいかないので、もう一度ロシアを敵にすることでNATOの存在意義が回復する。

プーチンは「EUに入れてくれ」「NATOに入れてくれ」とまで言っていたのだが、アメリカはそれを拒み続け、そのあげく2008年にはブッシュがグルジア(現ジョージア)とウクライナをNATOに入れると提案した。それはもう喧嘩を売るもいいところだ。

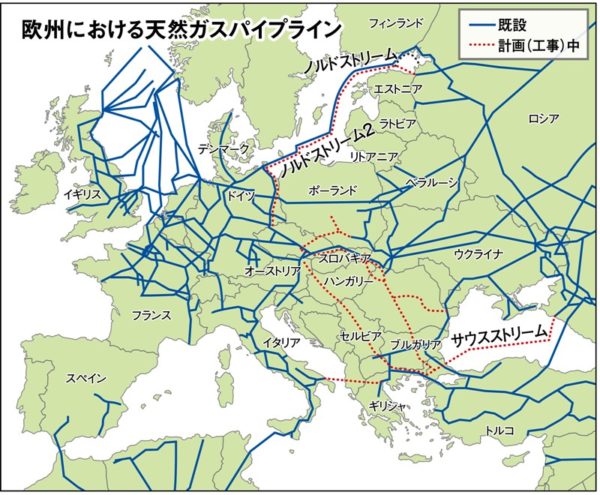

それでロシアはヨーロッパとの関係再構築を諦めた。ただ、ノルドストリーム(欧州のバルト海の下をロシアからドイツまで走る海底天然ガス・パイプライン)だけは諦めず、つい最近までウクライナ国内に通るパイプラインを通じても欧州に天然ガスを輸出していた。だが、今度の「戦争」でそのノルドストリームまで爆破されてしまう。

ドイツにとっても苦虫をかみつぶすような話だ。これは「ロシアとは永遠に手を切れ」というアメリカからの脅しだ。「ナチス時代の反省」も突きつけられ、ドイツは泣く泣くそれに従った。そのお陰で経済はガタガタ。今ドイツ国内では極右といわれる「ドイツのための選択肢(AfD)」が台頭しているが、これは、そのようにアメリカが追い込んだ結果だ。

不動産屋のトランプは、戦争で商売をするのは馬鹿げていると考えている。簡単に勝つならいいが、それよりも脅し・地上げで、取引に持ち込んだ方がずっと賢い。無駄な破壊や浪費をせずに済む。だから彼は「自分が大統領になれば戦争を終わらせる」といった。

実際トランプが大統領になりそうになると、本当にイスラエルもウクライナも顔色を変えて戦争を収めようとし始めた。だが、ウクライナはそうは行かない状態になっている。ヨーロッパはもう青息吐息だが、ウクライナの戦争支援をやめるとヨーロッパそのものが崩壊すると思い込んでいる。それでロシアも強硬姿勢を崩せない(世界のメディアは「ロシアも崩壊寸前」と盛んに宣伝するが)。

ロシアはもう「西側」金融・経済から締め出されても、BRICS等とつながって凌ぐ態勢を作ったから、強力な経済制裁でロシアの息の根を止めようとしたEUの方が、ブーメラン効果で青息吐息になり、逆に非西側ネットワークから孤立しようとしているのだ。EUは今、それを「レコンキスタの時代」とみなして時代錯誤的な防衛体制に入っているようだ。

レコンキスタとは何か。これも倒錯的な話だが、711年にイスラム教徒がイベリア半島まで来てから800年、キリスト教ヨーロッパは「レコンキスタ(領土再征服運動)」といってイスラムと戦い続けてきた。1492年にとうとう最後のアルハンブラ(グラナダ)を陥落し、イスラム教徒をジブラルタル海峡の向こうに追放した。まさにその年にコロンブスが大西洋を横断し、欧州の世界進出が始まる。

それを冷戦後の世界に投影し、冷戦勝利によって西側世界はソ連を解体したはずなのに、ゾンビのように蘇ったロシアが、アラブのテロリストたちと一緒にふたたびヨーロッパに攻め入ってくる。そんな形の恐怖が芽生えているのだ。ヨーロッパのまったくの自信喪失である。『共同通信』が今、同題で欧州要人へのインタビュー記事をシリーズ化して配信しているが、それは「レコンキスタで今ヨーロッパが危ない」という危機意識に染まっている。

そもそもナチズムもヨーロッパ自身が生み出したものだ。ヨーロッパの外から生じたのではない。ロシアも18世紀以来ずっとヨーロッパに憧れて、ヨーロッパ入りを求めてきた。だが、ヨーロッパはロシアを異物扱いし、侵略と統合の対象とし、まずはナポレオン(1812年)、次はヒトラー(1941年)と100年ごとにロシア奥深くにまで侵攻している。ロシアがかつて一度でもヨーロッパに侵入したことがあったか? それなのに、なぜヨーロッパは恐れるのか。

プーチンはEUに入れてもらえず敵視されるため、諦めて大スラブ主義(ロシアを中心にスラブ系諸民族の統一と独立を図る思想・運動)をとるようになった。それは拡大政策に見えるが、ウクライナが西側に囲い込まれることに対する理論武装として打ち出したものだ。クリミアやドンバスは、もともとロシアに帰属してしかるべきとし、それでウクライナ侵攻を正当化した。

だが、ヨーロッパ首脳たちは危機感を募らせ、世界にロシア制圧を呼びかける。「次はリトアニアだ」「次はポーランドだ」といい、マクロンなどは「次はフランスだ」とまでいう。ナポレオンと世界帝国の国が盗人猛々しくもよくいったものだと思う。

西側諸国がウクライナに支援する形で、あるいは経済制裁でロシアと対峙するとき、ここにあるのは国々の権益をめぐる争いではなく、冷戦時代と同じようなイデオロギー戦争である。つまり、ロシアは専制主義の「悪の帝国」であり、暴君がのさばるから民主主義国はこれと戦わなければならないというものだ。とりわけ相手の頭目を悪魔化して、まるで人類全体が(ロシア人も含めて)これを倒すべく戦わなければいけない、と。これはキリスト教時代の異教徒に対する聖戦といわれた「神のための戦い」と同じで、その近代世俗版がイデオロギー戦争といわれるものだ。

だから、西側メディアはことあるごとに「プーチンはもうすぐ心臓発作を起こす」「末期癌で2、3カ月ももたない」など、西側の願望に過ぎないことを、あたかも本当の情報であるかのように垂れ流す。それこそがフェイクでなくてなんだろう。冷戦以降、このようなフェイクが、アメリカのグローバル秩序派にとってはお手のものになった。

Ⅷ. 欧米の外側で広がる非ドル経済圏とそれへの焦り

ロシア・カザンで開催されたBRICS首脳会議(2024年10月24日)

欧米は、ロシアの資源を輸出させず、ロシアを世界のドル決済から完全に締め出せば、ロシアは体に血が回らなくなって倒れるはずと考え、音を上げるまでロシアを締め上げようとした。だが、経済制裁は「持つ者」が「持たざる者」に科すのでなければ効果はない。むしろ経済や資源を「敵」に依存していれば、制裁する側の首が絞まる。

実際に対ロ制裁後、ヨーロッパでもアメリカでもエネルギー価格が高騰し、電気代も高騰して、食料生産その他にも支障が出てインフレとなり、そちらの方の社会の首が絞まってきた。

そのため各国内で「物価高をなんとかしろ、何で戦争なんかやってんだ?」「EUのいいなりになるな」「フランスの農家や労働者とロシア叩きとどっちが大事なのか」という声が高まる。

そういう勢力をヨーロッパのリベラル風権威者たちは「極右」「ナチスと同じ」だと批判するが、そういって今まさにナチス(ドイツ)がウクライナに武器を送っているという倒錯を全部ごまかそうとするのだ。

ヨーロッパはしばしば、ロシアをナチスに見立てて、ウクライナ軍はナチスの侵略に抵抗する民主主義勢力という図式をつくっているが、今のウクライナ軍の主軸は、西ウクライナを拠点にしていた超民族主義組織であり、それはかつてナチスがソ連に侵攻したときに一緒にソ連に攻め込んだ者たちの末裔でもある(だからその後ロシアが来たときにウクライナは蹂躙されたわけだが)。

一方、ドイツも「ナチスと決別した」と言いながら国内にはその残渣を広く温存している。それなのに大量の武器をウクライナに送ったら、まさにドイツが昔やったことと同じだ。それをアメリカから強要される。もう頭がパンクするのも当然で、そのような倒錯状態をかろうじて耐えているのが今のドイツだ。

プーチンを悪魔化するのは「プーチンさえ倒せばロシアは民主化する」という体制転換の発想そのものだ。だがロシアには資源がある。そして、この様子を見ている中国やインド、またイランも含めて他の大きな国々は、アメリカが絶対に正しいとか、アメリカに付く方が得だなどとはもう思わない。むしろこの不当な状況の中でロシアが困っていたら、いろいろかいくぐって天然ガスでも何でも買って助ける。

そして実際今、ロシアを含むBRICSは、ドル決済に頼らない経済圏をつくるとまで言っている。つまり、アメリカ主導の対ロシア経済制裁が非ドル経済圏をつくらせたのだ。

今度は、グローバルサウスをどっちが取るかということで、西側諸国でもグローバルサウスがやたらと持ち上げられるが、それらの国々も西洋の植民地支配とその後遺症によって踏んだり蹴ったりの状態にありながらも、アメリカとかヨーロッパに頼れば助かるなどとは思っていない。「テロとの戦争」の顛末が、それらの国々をアメリカから遠ざけて、むしろBRICSと繋げる。

こうなると、アメリカは今でも超大国なので「孤立した」とはなかなか思わないだろうが、ヨーロッパは完全に他の世界から孤立していく。

そのときトランプは、EUを無視して各国に直接タイマンで個別交渉を持ちかける。デンマークに「グリーンランドを買う」とか、カナダに「51番目の州になったらどうか」というのはそういうことだ。同盟国であるかどうかなど関係ない。

それを傍目にイーロン・マスクが、欧州各国の「極右」といわれる勢力に盛んにエールを送って喝を入れている。あれは「アメリカ・ファースト」、つまり「自国ファースト」に共感する部分を煽っている。

彼らがなぜ「自国ファースト」というかといえば、EUの経済統合政策が、それぞれの地域の地域経済を壊しており、そこの生活者を完全にないがしろにしているからだ。「極右」の台頭は、EUの官僚支配に対する根強い反発を基盤にしている。だからこそフランスでも、EUではなく「フランス・ファーストだ」という。EUの官僚やそれと手を組んでいる国の指導者に「ノー」を突きつけているわけだ。

農家など15万人による燃料高騰や農業への補助を求めるデモ(2022年3月20日、スペイン)

EUは曲がりなりにもアメリカの連邦政府に匹敵する規模と経済力を持つ「国の連合体」だ。とくに経済・金融規律ベースで、地域統合組織たろうとしている。そうであればEU政府は合州国政府と同等の関係になる。

だがトランプは、各国の足下を見透かして、それぞれの交渉はEUなど通さずに各国個別にやる姿勢だ。アメリカとしてはその方が、EUを介してやるよりも脅しが効いてディールがやりやすい。そうしているうちに、どの国もアメリカ合州国の1州になるかもしれない。イーロン・マスクは自身の利害がそこに結びついているから、それを手伝っている。EUはSNSやデジタル浸透を一定規制しようとするが、各国別(1国だけ)ならそれはできないからだ。

また、トランプも中国を主要敵にするが、それはかつてのアメリカのような敵対の仕方ではない。これまでアメリカは中国をイデオロギー的に攻撃し、人権や民主主義に反するといって新疆ウイグル、香港や台湾問題をやり玉にあげてきた。

だが、1972年の米中国交正常化で、ニクソンは台湾問題については「二つの中国はない。一つの中国しかない」と認めている。それで国交を作ったが、今ではアメリカもイギリスも中国を非難するためにだけいつまでも台湾が別の独立国であるかのように扱い、それが現状だから「現状維持しろ」といっている。だが、用もないのに初めから台湾海峡あたりまで第7艦隊を配備して「現状」を強引に変えてきたのはアメリカの方である。

トランプにとっては、イデオロギーで粉飾する国際秩序などは関係ない。むしろ中国はいまやGDPでも事実上アメリカを凌駕しているかもしれず、「グレート」であるべきアメリカにとっては、そのことの方が看過できない。それをロシアが手伝う(あるいはロシアがそれに頼る)ことも看過できない。だからロシア・中国と敵対しているのであって、民主主義とか善悪とかを言っているわけではない。

だから、トランプとしては、ウクライナ戦争を収拾するさいには、ドル決済から排除したロシアをふたたびドル経済圏の中に引き戻さなければならない。なぜなら、そうしなければ非ドル圏の方が大きくなってしまう。ロシアと中国の間にくさびを打ち込まなければ、アメリカが対抗するには大きくなりすぎてしまうのだ。だからトランプにとっては、クリミアやドンバスの帰属などどうでもよいことだろう。

トランプの脅しに対しては、すでにメキシコ大統領など中南米諸国が堂々とその横暴を批判して交渉に臨んでいるが、トランプの再登場は「偉大なアメリカ」のかけ声とは裏腹に、「超大国としての責任」をかなぐり捨てなければならないほど弱体化したアメリカ自身の姿でもある。

(③につづく:次章「ビッグ・テックと野放図な『自由』の要求」)

惚れ惚れするしかない。西谷先生の論考。この国の高給官僚、国会議員のみなさをは、西谷先生の講義をしっかり聴いて学んでからそれぞれお仕事してほしい。あと、マスコミ各社の敏腕記者さん。(赤旗含む)

私、元日本太郎の見解と約1/3~1/2は、共通する世界と、米欧の捉え方、認識です。そこで、西谷さんと世界への提案です。 現代世界での一番の課題は、お金とは何か?の超簡明な答えを考えてください。お金とは、総ての物≒アイデアも含む、この交換で世界は成り立っています。現実の世界経済は、紙切れに過ぎない米$が、いまだに世界の基軸通貨に、なっていることが、トランプのアメリカファーストを許しておく本質です。つまり、世界の全ての国で、この基本=ドルの基軸通貨を放棄し、お金の真の意味=総ての物の交換のできる、史上初めてとなる、真の世界通貨=基軸通貨をG20か国を中心に、現国連の中に、特別機関として、史上初となる真の基軸通貨を創成し、発行、運営する機関を新設し運営することです。この構想を国連が、流すだけで、トランプの横暴は、終わります。以上。