アメリカのトランプ大統領が1日(日本時間2日未明)、自国に不利な協定であり、自国の経済を損なうとして、地球温暖化対策の国際ルールであるパリ協定から離脱することを発表した。世界2位の温室効果ガス排出国であるアメリカが、同協定から離脱することで「協定が形骸化する」「地球環境を破壊する」と、日本のマスコミも連日多くの紙面と時間を割いて非難している。もともとアメリカのゴア元副大統領が音頭をとって仕掛けたはずのキャンペーンだが、トランプの離脱表明まできて、科学者の異なる見地を封じてきた地球温暖化・CO2主因説、またそれを大前提に巨額の資金を注ぎ込んできた温暖化対策について、正面から検証することが求められている。

科学者の9割は温暖化を否定

トランプは今回の離脱表明で、パリ協定について「この国の経済を損ない、労働者を阻害し、主権を弱め、受け入れがたい法的リスクを押しつけ、われわれを世界の他国に対して決定的に不利な状態に追い込む」と非難した。協定の規定で、公式の離脱は早くて2020年になるが、トランプは「今日限りで協定で約束した目標の実行や財政負担はやめる」と明言している。

地球温暖化対策の必要性が最初に叫ばれたのは1988年、アメリカ上院の公聴会であった。NASA(米航空宇宙局)のハンセン博士がそこで、「地球温暖化が進んでおり危険だ。その原因は99%の確立でCO2にある」と証言したのが、その後の地球温暖化の大がかりなキャンペーンの端緒となった。

国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)はこれを受けたもので、1990年に第1次報告書を出版、国際的な会議が発足した。この「地球温暖化説」は各国のマスメディアと政府系研究機関の連携によって、大多数の科学者の学説であるかのように振りまかれた。

クリントン政府の副大統領であったアル・ゴアが自著『不都合な真実』で温暖化の危険を煽ったのは2001年のことであった。05年にはゴアが扇動して、「温室効果ガスの排出を1990年比で6%削減する」という『京都議定書』が発効した。それは、2008~2012年のあいだに目標を達成しないと罰則を科せられるという内容だった。

だが、アメリカ上院は京都会議の前から、議定書への参加を否決しており、当時のブッシュ大統領が同議定書から離脱した。アメリカ政府は、他国には「地球温暖化」「環境保護」を煽ってエコ・ビジネスを牽引するが、CO2削減対策にみずからを縛りつけることを拒否するという態度をとってきた。こうした内容の議定書に、中国やインドなどが「アメリカをはじめ先進国がさんざん温室効果ガスを排出しておきながら、今から産業振興と経済成長に向かう途上国の発展を抑圧するな」として、参加を拒むなど、途上国・新興国の激しい反発を受けてきた。

また、京都議定書には、EUが産業発展で立ち後れていた東欧を含めた基準で有利な位置を確保し、1990年からCO2排出量を大きく増やしていたアメリカ、日本、カナダ、オーストラリアに削減を迫り、主導権を握ろうとする意図を反映していた。しかし、このような複雑な利害の絡みあいのもとで、排出権の売買等、毎年数十兆円の資金が投入されるようになった。それは「低炭素社会」を掲げての原子力発電の推進、風力・太陽光、バイオ燃料など自然エネルギーをはじめとするエコビジネス推進の根拠ともなってきた。こうして、本来科学的なデータを提供する機関であるIPCCは大きな政治的力を持つに至った。

オバマ前大統領も08年のリーマン・ショックからの脱出作として、「グリーン・ニューディール」政策の推進を叫び、「再生可能エネルギーへの1500億ドルの投資や公共施設の省エネ化による数百万人規模の雇用の創出」をうち出したものの、京都議定書には戻らなかった。その政策が破綻済みであることは、昨秋の大統領選ではっきりと暴露された。

EUでは、イングランド銀行の金利低減を含む、環境投資をサポートするための英国金融システムの変更や「メガバンク」のより小さなユニットへの分割とグリーンバンキング化を進め、ロンドンを国際的な排出権取引のセンターにする動きを強めた。

昨年11月に結ばれたパリ協定は、「産業革命前からの平均気温上昇を2℃未満に抑え、さらに平均気温上昇1・5℃未満を目指す」というもので、各国がみずから目標を設定し、5年ごとに見直すことなどを定めた。だが、この協定は「全世界(シリアとニカラグアをのぞく)が合意した」画期的な出来事とされたわりに、目標達成を義務化できず京都議定書よりも実現性の薄いものとなっていた。

トランプの離脱表明は、こうした欧米諸国のグローバリズムの破綻を示すものであり、新興国の追い上げと、世界的規模での新たな政治的経済危機を予測させるものである。

毎年恒例のCOP(締約国会議)の騒ぎにもかかわらず、京都議定書発効から10年以上経た今も、CO2濃度は一向に減少には向かっていない。それは、中国やインドなど最初からそうであった新興国はもとより、欧米諸国も含めて参加国が本気でCO2を削減する意志がなく、会議を自国の国益、利権争いの場としているからである。ドイツ、フランスや中国などのトランプの離脱表明への非難は、そうした既得権の枠組みを崩すことへの対抗でしかない。

現実は寒冷化の傾向に 都合よくデータ捏造

なによりも、当初はなばなしく打ち上げられた「地球温暖化=CO2主因」説の科学的根拠は、今やまったく失われている。ゴアやIPCCの御用学者などがとりあげ、マスメディアが大大的に煽った温暖化による「地球の破滅」「異常気象」「二酸化炭素の弊害」についてのさまざまな言説が、ほとんどウソやねつ造であったことがすっかり暴露されてしまった。

ハンセン博士が先の上院公聴会で、「このままCO2の削減対策をとらないと、地球の気温は30年に1℃上昇する。100年後には4・2℃上昇する」と発言していた。しかし、現実にはその後30年間、CO2削減対策が機能していないにもかかわらず、気温上昇は横ばいである。逆に、寒冷化に向かっているという学説が、科学者の間で勢いを増している。もはや「100年間で4・2℃の上昇」という前提はありえず、それにほおかむりした交渉は茶番劇でしかない。

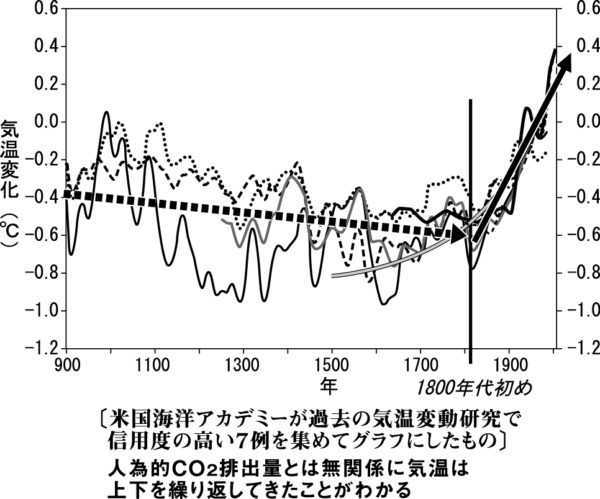

「気候変動に関する国際会議(ICCC)」(2010年)でも、地球の平均気温が98年を境に寒冷化傾向を示していることから、「現在の寒冷化がいつまで続くかを解明する」ことが重要なテーマの一つとなった。地球が過去500年にわたって25~30年で温暖化と寒冷化がくり返されていることや、気候変動が「太平洋十年規模振動(PDO)」と呼ばれる約20年周期で起こる太平洋各地の海面水温や気圧の変動で解明できるとする報告もおこなわれた。最近になって、新たに太陽活動が著しく低下しており、2030~40年頃に太陽活動は最小になるとの予測から、「現在の寒冷化が今後60~80年続く」という研究も多く発表されている。

当然、「温暖化詐欺」を批判する報告も各方面からあいついできた。そこでは、アメリカの気温観測ステーションの90%がいつの間にかアスファルトの駐車場やエアコンの排熱口の近くなど熱い場所に置かれ、通常より一~五℃も高めの気温をたたき出していたという事実も暴露された。また、アメリカ海洋大気圏局(NOAA)やNASAによるデータ均質化などの「補正」も問題になった。

この間、IPCCの報告書の根拠とされる元資料のうち、5400件が環境保護団体の宣伝物などのずさんな引用や、データのねつ造であったことも判明した。

2009年11月、イギリスのイーストアングリア大学の気候研究所で、IPCCの報告書の執筆や研修を担当する学者たちが自己暴露するメールが暴露された(クライメートゲート事件)。たとえば、IPCCが採用した科学者マンによる歴史的な地球の気温を示すために作成した「ホッケースティック曲線」と揶揄されるグラフが、中世の温暖化や400年前の小氷河期を覆い隠していたこともそうである。「ここ1000年のうちで、20世紀だけ気温が上がった」といいくるめるためのねつ造であった。

『不都合な真実』で煽られた「温暖化で海面が6メートル上がる」「太平洋の島島が水没する」「キリマンジャロの雪が溶けている」とか、「ハリケーンが強大化している」などの35の事例(ほぼ全部)がウソであったこともすでに明らかとなっている。IPCC初代委員長が予言した「2020年にはロンドンもニューヨークも水没し、北極圏のツンドラ帯は牧場になる」というのも、2020年を3年後に控えた今、実現しそうもない。

日本は対策費に30兆円 成果ゼロ承知で浪費

環境科学・生物化学者として東大教授を長く務めた渡辺正氏は、「WEBRONZA」(朝日新聞社)で、「見当外れの“温暖化対策”いつまで続く茶番劇」と題して、この点を明らかにしている。

京都議定書発効以後、日本は温暖化対策に官民合わせて年にほぼ3兆円を投じており、総額は30兆円にものぼる。全世界では推定150兆円が使われているが、「その成果はゼロ」である。この事実こそ、「人間活動だけがCO2を増やしている」という仮説が実際の観測数値に合わないことと合致すると指摘している。

渡辺氏は、仮に「CO2温暖化説」が正しいとしても、世界総量の4%弱しか出さない日本が2030年までに(排出権取引をあわせ)「26%削減」できたとしても地球を冷やす効果は0・001℃台でしかないことを明らかにしている。そして、温暖化対策に浪費している年3兆円もの予算は「教育や福祉、医療、防災に回すのが賢い」とのべている。

さらに科学的に見たとき、実際には南極圏はじわじわ冷え、氷が増えつつあること、台風やハリケーンの発生・上陸数も威力も増してはおらず、数千人の死者を出した50~80年前の室戸・枕崎・伊勢湾をしのぐ台風は近頃来ないことを明らかにしている。

多くの良心的な科学者たちは、氷河の大きな氷塊が水しぶきをあげて湖や海に落ちる日常的な光景を「温暖化のため」とこじつけ、暖房で氷が溶けて傾いた家を追いかけて「永久凍土の氷解」として報じ、シロクマ一頭が溺れ死んだことを大げさにとりあげて「温暖化が要因」として報じることの異常さを指摘してきた。「2040年の夏に海氷がなくなり“シロクマは絶滅する”」という報道は、野生動物保護団体を興奮させたが、現地では住民が1年に約400頭のシロクマを生活の糧として狩猟しているのである。

地球に関する48学会の科学者が集う、日本国内最大の学会「地球惑星科学連合」の大会(2009年)でおこなわれたアンケートでは、「温暖化する」10%、「寒冷化する」20%、「わからない」70%であった。専門的な研究者のあいだでは、「温暖化」を主張する科学者は1割に満たないことを示すものである。

専門的な科学者のごく少数者がとなえる学説を、決定的なものであり、それに反する学説は「懐疑論」として異端視し、科学的な検証を阻害する風潮が学問の世界を覆ってきた。それが「原子力ムラ」ならぬ国際的に巨額の研究費に群がった「温暖化ムラ」を形成してきた。そうしたウソが学校教育やテレビなどを通して子どもたちに植え付けてきた国家的犯罪を開けて通すことはできない。

リーマンショックを前後してにわかに広がった地球温暖化とCO2主因説について、

「環境問題は科学的のようでいて科学的ではなくて、完全に政治的な話になってしまっている」(池田清彦・早稲田大学国際教養学部教授、生物学)

「IPCCは自然変動をじゅうぶん研究せず、最初から炭酸ガス放出による温暖化を地球上の重大問題にすることを政治目的にしているため、気候学という学問が歪められてしまっている」(赤祖父俊一・アラスカ大学名誉教授)

など、気候学や地球物理学という未成熟な学問分野を逆手にとって市場原理、金融商品でボロもうけするための政治に利用することへの批判が高まってきた。また、それをマスメディアや「環境保護団体」が一斉に煽る方向で役割を担う構図は今日的な状況を典型的に示すものである。

赤祖父博士は、「炭素交渉の国際会議」では各国とも「狸と狐の化かし合い」で合意させる気はないこと、「何回会議を開いても合意に達することができないのは、IPCCが予測する大災害、大異変を信用していない」ことを示しており、なによりも深刻な金融危機のために各国とも自国経済の建て直しに必死になっていることを強調。「いずれにせよ、どの国もグローバル資本主義の下で化石(炭素)エネルギーを使って生き残ることに必死なのである」とのべている。

地球温暖化をめぐって、諸外国には見られない膨大な税金をつぎ込んでCO2削減キャンペーンに熱心にとりくんだのは日本だけという事実は、対米従属のもとでの民族的な屈辱を再確認させるものとなっている。