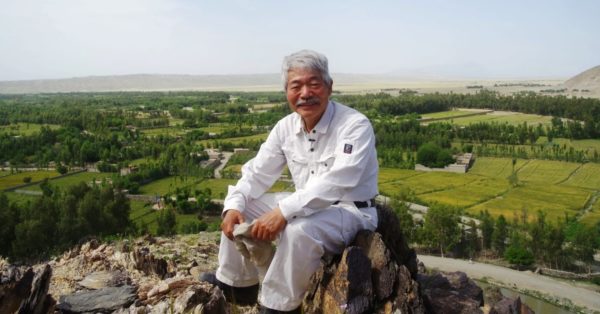

アフガニスタンで活動中の中村哲医師(ペシャワール会提供)

はじめに

2019年12月4日、アフガニスタンで35年間、医療に始まって後には干ばつに対応できる用水路建設に尽力していた中村哲医師は亡くなった。しかし、彼の事業や精神はそのまま引き継がれて今に至っている。アフガニスタン現地で、医療・農業・灌漑に携わるPMS職員も中村医師の支援団体であるペシャワール会も、この3年間、あたかも中村がすぐ近くに存在するかのように、いつもその精神を共有していた。事業が継続できた理由はひとえにその一点にあったと言っても過言ではない。

2019年12月4日、アフガニスタンで35年間、医療に始まって後には干ばつに対応できる用水路建設に尽力していた中村哲医師は亡くなった。しかし、彼の事業や精神はそのまま引き継がれて今に至っている。アフガニスタン現地で、医療・農業・灌漑に携わるPMS職員も中村医師の支援団体であるペシャワール会も、この3年間、あたかも中村がすぐ近くに存在するかのように、いつもその精神を共有していた。事業が継続できた理由はひとえにその一点にあったと言っても過言ではない。

アフガニスタンでは2021年8月15日にタリバン政権が復活した。日本を含む西側諸国やメディアはこぞってタリバン政権への拒否感を示した。主な論点は女性の人権への侵害と政権が包摂的ではない(政権がほとんど一民族で構成されている)ことである。換言すれば「民主的ではない」ということだろう。報道はこの問題を取り上げることが多く、アフガニスタンで起きている干ばつの惨状について詳しく伝えることはなかった。そこで、この稿では中村の業績の一端を紹介しながら、アフガンの現状とPMS(ピース・ジャパン・メディカル・サービス)の活動をお伝えしたい。

地球温暖化と干ばつ

2000年春からユーラシアは未曾有の干ばつにさらされた。パキスタン西部、アフガニスタン全土、イラン・イラク北部、中央アジア諸国など被害は広範囲にわたり、被災者6000万人と推測されていた。なかでもアフガニスタンは深刻で、人口の半分、約1200万人が影響を受け、100万人が餓死線上にあると伝えられたが、このことは国際社会ではほとんど話題にならなかった。中村が本格的に「水」の問題に取り組むようになったのはこの頃からである。2003年に始めた「緑の大地計画」によってマルワリード用水路(約27㌔)などを建設し、アフガニスタン北東部ナンガラハル州の一部は農地が回復した(1万6500㌶)。しかしアフガニスタン全土は今も干ばつに苦しんでおり、WFP(世界食糧計画)は、2021年には87万人が餓死線上にあると警告していた。

干ばつで干上がったスランプ―ル平野(2003年6月)

2022年8月25日、それまで降らなかった雨がヒンズークッシュ山脈で豪雨となり、大河クナールが氾濫、その下流域であるパキスタンでは全土の3分の2が浸水するという大惨事となった。

実は、2010年にも同様の規模の洪水でクナール河が氾濫し、多数の死者が出た。この時の洪水規模を念頭に、中村は堰や取水口、堤を見直して復旧、新設した。その甲斐あって、今回の洪水では部分的な被害にとどまった。もし洪水が用水路を破壊したら、灌漑による農業が被害を受け、飢饉が拡大していくところだった。

冬の雨季でも雨が降らず、本来は雨が降らない夏季にモンスーンによる大洪水が起きる。この気象現象は地球温暖化によるのであるが、今回の洪水が甚大なものとなった原因は、氷河湖決壊による洪水が重なったからである。氷河湖とは、氷河が運んできた岩石が堆積し、堤ができ、後退した氷河との間にできる湖である。これが大雨などの負荷で崩落したのである。

2019年に、ネパールにある国際山岳開発センターが、ヒマラヤからカラコルム・ヒンズークッシュ山脈にある氷河について調査報告をしている。5万6000ある氷河は21世紀末には3分の1が消失し、温暖化がさらに進めば3分の2がなくなるとのことである。2022年11月のCOP27ではこの氷河湖決壊洪水が話題になっていた。

中村は2000年にラシュト診療所で、クナール河の上流にあたるヤルクン川流域で生じた氷河湖決壊洪水に遭遇している。中村が井戸を掘る事業に着手した背景には、冬季に雨や雪が降らず、氷河が融けて消失し、山間の河川は涸れ、氷河湖洪水が起き、大河が氾濫する様を見て、これは温暖化の結果であるとの認識があった。その後も温暖化は急速に悪化し、二酸化炭素の排出とはほとんど無縁なアフガニスタンにその影響が強く現れていた。中村は「戦争どころではない」と訴えたが、今に至るまで世界はこの声を無視し続けている。

希望の灯りをともす

ソ連軍が侵攻した1979年から混乱を極めたアフガニスタンを制したのはタリバン政権であった。1994年に登場したタリバンは伝統的なイスラム社会の規律に沿った統治を行い、中村も当初は警戒していたが、治安を回復して不正を徹底的に摘発し、短期間に軍閥や様々な勢力を抑えて国を治めた。戦争に疲れはてた人々、特に人口の8割に及ぶ伝統的な生活をしている貧しい農村の人々は、治安の回復と不正が無くなることに安心を見出し、タリバン政権を受け入れた。しかし国際世論は、原理主義でテロ組織であるとして経済制裁を始めた。2001年、「9・11同時多発テロ」の報復として欧米軍が侵攻すると、時を待たずにタリバン政権は崩壊、雲散霧消したかに見えた。

その後のアフガニスタンは、さらなる干ばつの進行にスポットライトが当てられることはなく、欧米から2兆㌦とも8兆㌦ともいわれている空前絶後の資金が投入された。その多くは戦費としても、民生にも多額の費用が使われたはずであるが、治安は悪化の一途をたどる。2008年には、中村を除いて、アフガンで働いていた日本人ワーカーが撤退せざるを得ない事態となった。莫大なカネの行方は誰の目にも不可思議であるが、『アフガニスタン・ペーパーズ』(クレイグ・ウィットロック著、岩波書店、2022年)は、アフガニスタン政策に関わったアメリカ内部の証言として、当時のアフガン政府側の度重なる不正に言及している。

中村は「カネと力に支配された」アフガンの現状を憂い、こうした動きには背を向けて、貧しい人々の干ばつによる生活苦に手を差しのべた。その目的のためには誰とでも協力して事業を進めていくことにしたのである。

用水路に水が導かれて緑が蘇り、農民が働き、家族が一緒に生活する風景が戻った。アフガニスタン東部の一角に過ぎないにしても、このことは希望の灯りとなった。2021年のタリバン復権の際には、まずは安定した生活ができるようにと、PMSはナンガラハル州の地で医療・農業・灌漑用水路事業に黙々と従事した。中村が生きていれば、必ずやそうしたであろうように。

通水から14年後のスランプ―ル平野(2019年7月3日)

中村医師のこと

中村は1946年に福岡市で生まれた。幼少期は北九州の若松で過ごし、母方の祖母に影響を受けたようである。彼自身、次のように述べている。

「この祖母の説教が、後々まで自分の倫理観として根を張っている。弱者は率先してかばうこと、職業に貴賤がないこと、どんな小さな生き物の命も尊ぶべきことなどは、みな祖母の教説を繰り返しているだけのことだと思うことがある」(『天、共に在り』、NHK出版、2013年)

1966年、中村は九州大学医学部に入学した。筆者の2年先輩である。昆虫と自然が好きな中村は、1978年にティリチミール登山の随行医師として初めてパキスタンを訪れた。その翌年、この地域をトレッキングするということで私も誘われ、1カ月間の旅で寝食を共にした。中村は私に結核薬を1年分調達して持参するよう依頼したが、それは前年の登山の折に、結核を病む青年におざなりな対応しかできなかったことが喉に刺さった棘だったからである。出会った人への律儀さは、後年の彼の行動そのものだった。

1979年はソ連軍がアフガニスタンに侵攻を始める年で、トレッキングの計画は変更せざるを得なくなったが、中村と輝く星を見ながら何度も「命」について話をしたことを記憶している。彼は「命の不平等」を熱く語っていた。病院内での医療から、出かけて行く辺境での医療、命の水を得るための井戸掘り、さらには用水路建設へと展開していくのは、中村にとってはごく自然な行動だったということが、今ではよくわかる。

1983年、中村は日本キリスト教海外医療協力会からパキスタンのペシャワール・ミッション病院に派遣されることになる。ペシャワール会が発足したのもこの時である。ペシャワール会は現在では会員・支援者が2万人以上となり、現地活動を支えている。

逃れようもない人々のために

タリバン政権が復権したのちに手がけたPMS事業を列挙してみよう。それは、欧米による厳しい経済制裁にもかかわらず、アフガニスタンの人々とペシャワール会が共になしえた、中村の言葉を借りれば「人間の仕事」である。その理念は「水が善人・悪人を区別しないように、誰とでも協力し、世界がどうなろうと、他所に逃れようもない人々が人間らしく生きられるよう、ここで力を尽くします。内外で暗い争いが頻発する今だからこそ、この灯りを絶やしてならないと思います」(中村哲、ペシャワール会報、2015年)という表現にまとめられる。

* 2022年1月末から2月にかけて、ナンガラハル州南部での緊急食糧支援活動が行われた。この地域は2000年当時に井戸掘りの事業で活動実績があったが、その後治安が悪くなり、近寄ることができなかった。治安が回復したので訪れてみると、以前は6000㍍級のスピンガル山脈からの雪解け水で潤されていた村々で干ばつが進行し、食糧危機が差し迫っていた。経済制裁のために銀行機能が停止し送金も難しく、PMS職員への給与も遅配という中で、PMS職員の申し出によって、限られた範囲ではあったが、食糧を配給することができた。

* 中村不在の中で、バルカシコートでの新しい堰と取水口などPMS方式灌漑事業が手掛けられた。2022年9月には工事が終了して完成し、5年の観察期間に入った。今後は住民と保全をしながら完全な譲渡に向けていく。同時に土石流対策のために、27カ所の砂防堤が作られ、用水路を跨いで洪水流下橋を造成した。8月の豪雨で土石流が起きた時に一部壊れたが、谷間の流れを緩流化して被害を防止し、地下水位を保ち、併せて行った植林と共に一帯の緑の回復に希望を託した。

* 2022年にナンガラハル州南部のコット地区で始めた小規模灌漑事業は、治安が改善したことを確認の上、住民たちの求めを真摯に検討して、渓谷の小規模な流れや湧水から灌漑をする試みである。中村も溜池や砂防堤などを計画したが、実現には至らなかった。それをPMSの技師たちが工夫を重ねて手がけるのである。

* バルカシコート後の新しい灌漑事業の候補地を選定している。この事業はPMS方式灌漑事業の普及への試みである。2019年に中村が着手、その没後にJICA(国際協力機構)や多くの技術者のバックアップを受け、『PMS方式灌漑事業ガイドライン』が2022年に完成した。このガイドラインをもとに、この方式が活用できる地域での普及を図る。これは中村の夢である。

* マルワリード用水路の終着点である230㌶のガンベリ農場では米、麦、トウモロコシ、ジャガイモ、各種の野菜、レモンなどの柑橘類、養蜂に酪農と様々な挑戦が事業化している。年間2000万円ほどの収入を得ることができそうで、自立に手が届くところまで来ている。これらの収入は、経済制裁で手元に資金がない折にも、薬代や燃料費として他の事業を支えた。

* PMSのダラエヌール診療所は、経済制裁のために医師の給与も払えず、薬品も買えずに停滞していたこの地域での医療を支えてきた。現在は国連機関が医療職の給与を支払うなどして、徐々に回復してきているが、まだ住民の不安は払拭されていない。8月の洪水時には、水様性下痢症が多発したため、コレラを想定して点滴などを備えた。

* 2008年に亡くなったワーカーの伊藤和也君を追悼して、ご両親が「菜の花基金」を設立されていたが、今年で終了し、ペシャワール会に多額の寄付をいただいた。ご両親の希望で、中村が2010年にマルワリード用水路沿いに作り、地域で自主的に運営されているモスクとマドラサ(寄宿舎付き学校)の整備に役立てることにした。

多くの活動が中村の精神と共に引き継がれていることをお伝えできたであろうか。ペシャワール会とPMSは、干ばつの猛威や荒々しい自然の変化など、迫りくる困難を前にしても、中村が拓いた事業と志を胸に抱いて前に進む覚悟である。