深刻なエネルギー危機が欧州を襲っている。新型コロナ・パンデミックを契機にして、原油や天然ガスの国際取引価格が高騰していた矢先にウクライナ危機が勃発。ロシアへの対抗措置としてアメリカが主導する西側諸国は対ロ制裁を強化したが、エネルギー輸出大国であるロシアに依存していた欧州各国では燃料費や電気料金の高騰に拍車がかかっている。制裁の代償は各国の人々の生活を圧迫し、飢餓や社会不安を生み出しており、世界各地で「ロシア制裁やウクライナへの武器支援をやめ、財政を国民生活のために回せ」「早期停戦させ、無益な代理戦争を長期化させるな」というデモや抗議行動が頻発している。エネルギーの大部分を海外に依存する日本にとっても対岸の火事ではない。

生産、加工、供給までグローバル化が進行した世界経済において、一つの国や地域の混乱や孤立が、世界全体の供給システムを麻痺させることを新型コロナ・パンデミックは教えた。ワクチンや医薬品の普及によって消費地である先進国の経済活動が再開しても、生産拠点であるアジアなどの途上国がパンデミックから復興しなければ、食料、エネルギー、機械、自動車、建築資材、医薬品に至るまで供給が滞り、価格が高騰する。限られた資源をめぐって各国の奪い合いが激化し、競争力の乏しい国ほど甚大な打撃を被っている。

対ロ制裁をめぐっても必然的に同じことが起きている。とくにロシアは世界有数のエネルギー供給国であり、その恩恵を受けてきた欧州にとって影響は甚大だ。

アメリカと並んで強硬に対ロ制裁の旗を振るイギリスのジョンソン政権は、EUから離脱しているため欧州各国に先行する形でロシアへの制裁措置をうち出した。イギリスは、ロシアの富豪が資産を蓄財する中心地でもあったため、英政府はロシアのプーチン政権に親しい120の企業や個人を対象にした資産凍結や渡航禁止を勧告し、ロシア国営エアロフロート航空の英国領空通過の拒否も決定。さらにロシアを国際決済システムSWIFT(国際銀行間通信協会)から締め出したほか、ロシア産原油や天然ガスの禁輸措置に踏み切った。

企業レベルでは、石油大手シェルがロシア産原油の購入停止を含む同国事業からの全面撤退を発表し、同社がコンソーシアムの一員として融資をおこなっていた、ロシア産天然ガスをドイツに運ぶパイプライン「ノルドストリーム2」への関与も停止。サハリン沖の石油・天然ガス開発プロジェクト「サハリン2」からも手を引いた。

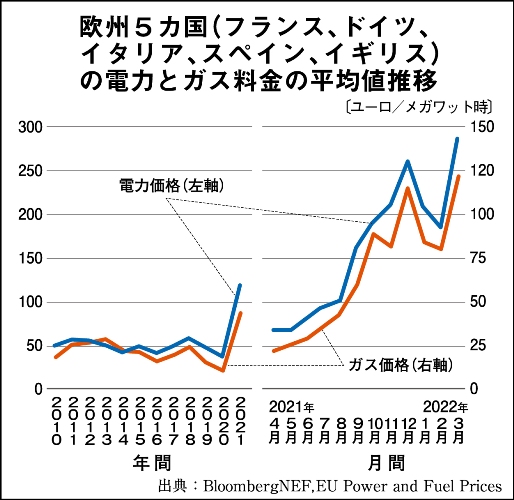

ところが、コロナ禍で停滞していた各国需要の回復によって原油・ガス価格が高騰していたところに、ロシア産原油や天然ガスの供給が滞ることへの懸念が価格をさらに押し上げ、英国における電力卸売り価格は1㍋㍗時当り250㍀(約4万円)以上に急騰【グラフ参照】。ガス価格も同様に1年前に比べて5倍以上の値上がりとなっている。これまで一般家庭で月額58㍀(当時のレートで9000円弱)程度だった電気代が、3月分から370㍀(約5万6000円)となった例もあるというから凄まじい負担増だ。

天然ガス価格の高騰によって、イギリスでは2021年以降、約30社の電力供給業者が廃業に追い込まれており、英ガス電力市場監督局(Ofgem)は3日、最も多くの世帯が利用する電気料金プランの上限価格を4月から54%引き上げ、年間1971㍀(32万4000円)にすることを発表した。上限が1277㍀であった前回(2021年10月~2022年3月)から約700㍀(11万500円)の増加である。

さらに10月の上限改定では再び50%引き上げることになっており、これによって平均的な世帯の電気料金は年間3000㍀(約49万円)にも達するとの見方もある。

年間49万円といえば、単純計算で1カ月の電気料金は4万円にのぼる。そのため政府は供給業者への融資でコスト増を5年間にわたって分散させるとともに、各世帯に地方税の150㍀(2万4000円)を払い戻す措置などを迫られている。

イギリス現地の報道によれば、ガソリン価格も、昨年3月中旬に1㍑当り1・24㍀(当時レートで186円)だったレギュラーガソリンが、同1・55㍀(240円)へと一気に15%も値上がりした。今後は2㍀(330円)をこえるとの予測も出ている。

燃料・光熱費だけでなく、一般的なスーパーに並ぶ食品価格も、食パンが約1・8倍、牛乳が1・3倍、チーズが1・2倍、オレンジジュースが1・2倍、インスタントコーヒーが1・4倍、コーンフレークが1・3倍と上昇(3月時点)。ウクライナ危機による小麦などの穀物類の高騰に加え、エネルギーはすべての製品製造や物流に不可欠であるため、食品を含む全分野での急速なインフレが避けられない事態となっている。

このためイギリス国内では急激な物価上昇に対する抗議デモがあいついでいる。ロンドンのダウニング・ストリートでは2日、「トーリー党(与党)は退陣せよ」「貧困をつくるな。電力価格を凍結せよ」などのプラカードを掲げて数千人が集まり、「月々の電気代が3倍になっている。私たちは暖房を消して生活しなければいけない」「賃金以外はすべて上昇しており、政府は早急な財政支援をすべきだ」「国民生活を守るために公的資金を使え」と要求した。燃料高騰によってコストが増大する宅配サービスの労働者のストライキなども起きており、ロシア制裁といいながら自国民の首を締め上げる政策への批判とともに、「求心力を失った政権の支持率回復のためにウクライナ危機を利用するな」という世論が増している。

ロンドンでは燃料や生活費高騰に抗議して数千人がデモ(2日)

イギリスではウクライナ危機以前からエネルギー高騰が続いていた。世界に先んじて1990年代から電力自由化に舵を切り、1999年以降には完全自由化して、家庭用を含めたすべての電力の購入先を自由に選択できるようになった。それまで独占的に電力供給をおこなっていた国営の中央電力公社を民営化し、市場原理を導入した結果、「ビッグ6」とよばれる電力大手6社の寡占状態がつくられ、これらの大手が市場価格の主導権を握ったため、燃料価格は民営化以前と比べて2倍以上も値上がりした。

さらに近年は、「脱炭素」を掲げて再エネ拡大を推進したことも電力価格を押し上げた。天候に左右される風力や太陽光発電には、悪天候時に備えるバックアップ電源として火力発電施設を維持しなければならない。コストのかかる再エネを導入しながら、これらのバックアップ電源や蓄電・送電システムを民間で維持管理するのは困難であるため、国家財政による補助と消費者への価格転嫁に頼らざるを得なくなって価格は上昇。また自国(北海)での化石燃料(天然ガスや原油)の生産量が年々減少するなかで、ロシアを含む他国からの輸入エネルギーに依存せざるを得なくなっていた。

イギリスは原油・天然ガスの10%をロシアに依存している程度だが、アメリカのバイデン政権とともに「ロシア経済の大動脈を断ち切る」(ジョンソン首相)と大見得を切って独自制裁に踏み切ったとたん、国内経済は史上かつてない甚大な打撃に見舞われている。

EUから離脱したことで周辺国との調整もなく、政治的思惑で独自制裁に突っ走ったことがかえって徒(あだ)となった格好だ。

全欧州にパイプライン 歴史的にロシアと相互依存

ロシアのガスの輸出量は世界1位(2020年の全世界輸出量の25%)、原油は2位(同12%)、石炭の輸出量は3位(同18%)となっている。さらに原子力産業においても国営ロスアトム社と子会社を合わせると、全世界の濃縮ウランの35%以上を供給しているエネルギー大国だ。

欧州におけるロシアからのエネルギー輸入量は、天然ガスが57%、原油が29%、石炭は50%(いずれも2020年)と依存度が高く、アメリカが叫ぶ「対ロ制裁」に呼応して禁輸すればたちまち燃料が枯渇してしまう関係にある。

とくにロシア産天然ガスへの依存度(2020年)では、ハンガリー、ラトビア、北マケドニア、モルドバは100%、チェコ85%、スロバキア75%、ブルガリア73%、フィンランド67%、セルビア55%、リトアニア50%、エストニア49%、ポーランド43%、イタリア40%、ギリシャ40%、オランダ36%、トルコ34%と高い。最大の輸入国であるドイツが30%、フランスは13%、イギリス12%をロシアに依存している。

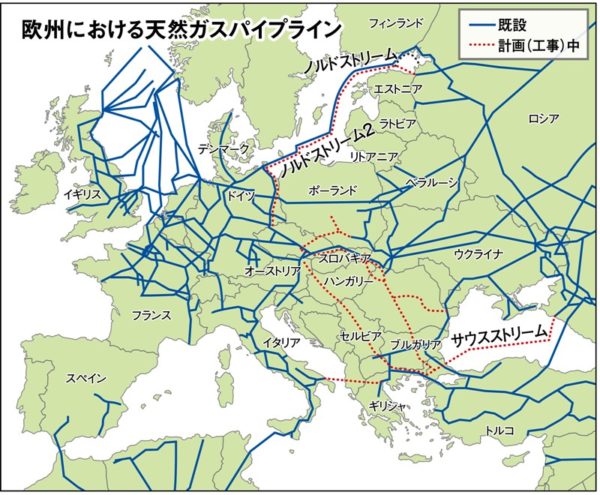

欧州への天然ガス供給のためのパイプラインが敷設され始めたのは旧ソ連時代の1960年代からで、米ソ冷戦期にもかかわらずロシア(ソ連)と欧州各国はこの分野での相互依存関係を深めてきた。輸送が簡単な石油に比べ、天然ガスの輸送は難しく、液化天然ガス(LNG)を除いてほとんどは輸送コストが低いパイプラインで供給される。これに反対し続けたのがアメリカで、1981年当時レーガン政権はソ連と欧州西側諸国とのエネルギー依存関係を批判し、一貫してパイプラインの建設に反対した。

だが、冷戦後もパイプラインは網の目のように張り巡らされ、ロシアでの西シベリアの石油、ガス開発の進展と歩調をあわせるように輸出量は右肩上がりに増加【地図参照】。欧州に輸出される天然ガスの80%以上は、ソ連の一部であったウクライナを経由するルートで供給されていたが、ソ連崩壊とともにはじまるウクライナのあいつぐ政変によってそれが不安定化し、2008年の「オレンジ革命」や2014年にアメリカが関与したクーデター「マイダン革命」で親米政権が発足すると、ウクライナはNATO加盟へと傾斜するとともに、パイプラインの管理権(使用料決定権)をめぐってロシアとの対立が激化した。

それまでウクライナに対して格安で天然ガスを供給してきたロシアの天然ガス価格を市場価格にまで上昇させ、ウクライナからの輸入品への低関税措置を撤廃するなどの対抗措置をとった。最終的にウクライナへのロシア産天然ガスの供給は停止され、ウクライナは西側から天然ガスを逆輸入し、そのためにハンガリーへの供給量は40%減、フランス、イタリアも25%減となるなど欧州全体に大きな影響を与えた。

そこで進んだのが、ウクライナを介さずにロシアから欧州へ天然ガスを送るパイプラインの建設だった。その典型が、ドイツとロシアをバルト海を通じて直結する「ノルドストリーム」や黒海の海底パイプライン「サウスストリーム」だ。2011年11月8日に開通したノルドストリームの第1ラインは、西シベリアのガスを欧州に送る最短ルートであり、ウクライナやポーランド経由に比べて半分以下のコストで運搬できる。「脱原発」「脱炭素」を進めるドイツにとっては、安定的エネルギー源として天然ガスに依存せざるを得ず、工業大国ドイツの根底を支える不可欠な動力源となっている。

アメリカが強く建設に反対してきた第2ライン「ノルドストリーム2」は、ロシア制裁の圧力を受けて稼働直前に頓挫したが、すでに施設は完成しており、ドイツをはじめ欧州側としては将来的な稼働を諦めたわけではない。

自己矛盾に陥る米日欧 ルーブルは回復

「対ロ制裁」を声高に叫ぶ米国やEUだが、エネルギー分野においてはロシアへの依存度が高く、制裁の対象外としている。

ドイツのハーベック経済気候保護大臣は、「EUが直ちにロシアの天然ガス、原油、石炭の輸入禁止に踏み切った場合の影響は、自宅での肌寒さを我慢する程度では収まらない。次の冬(2022~2023年)の暖房用ガスが不足する他、経済活動が落ち込み、インフレがさらに悪化する。数十万人が失業し、多くの市民が通勤に使う車の燃料代、暖房費、電力料金などを払えなくなる」として、ガスや石油などの基幹エネルギーを制裁対象とすることに強く反対してきた。

フランスやイタリアなど天然ガスの対ロ依存度の高い国もエネルギー制裁には消極的で、バイデン政権やその代理人として振る舞うウクライナのゼレンスキー大統領が「ロシアを利する行為だ」と激しく非難している。

食料・燃料の値上げ、汚職の増加に抗議する数千人規模のデモ(3月15日、アルバニア・ティラナ)

だが、これまで「自国ファースト」で突っ走ってきたのは米国自身であり、それは今回のウクライナ危機においても、ミサイルなどの膨大な兵器や軍事資金の供与、さらには民間軍事会社や軍事顧問団まで派遣して対ロシア関係の緊張を煽り、早期停戦合意ではなく戦闘の長期化を図っていることにもあらわれている。

米国は各国に対して「踏み絵」を迫るように対ロ制裁への参加を呼びかけ、原油や天然ガスの輸入を全面的に禁じる一方、ガス価格が高騰する趨勢を見て自国のシェールガスの増産に踏み切って売り込みを開始。燃料不足にあえぐ欧州各国に対して高値で売りつける「ショック・ドクトリン」ビジネスに勤しんでいる。

欧州側からすれば安いロシア産を遮断し、高いシェールガスをアメリカから買わされる関係であり、ここに米欧の矛盾がある。

また、米エネルギー産業大手は、アジア向けの液化天然ガス(LNG)の輸出を、より高く売れる欧州向けに切り換えており、関係者の間では「米国から欧州にLNG船を一隻販売すれば100億~200億円規模の利益が稼げる」と語られるほど、ビジネスチャンスに抜け目がない。この火事場で誰がもうけているのかを見れば、このウクライナ危機の要因が見えてくる。

ところがアメリカ国内でもガスやガソリン価格は高騰しており、不足分を埋め合わせるために、これまで「ならず者国家」などといって制裁対象としてきたベネズエラやイランへの制裁措置を緩和して石油輸入に踏み切ることも俎上にのぼっており、背後からウクライナ危機を煽ってきたバイデン政権も、国内世論との間で自己矛盾に陥っている。

「ロシア許すまじ」の掛け声も虚しく、ルーブルの為替相場はすでにウクライナ戦争以前の水準まで回復しており、その影響はロシアというよりも、欧州をはじめ世界的な食料危機、エネルギー危機となって各国の人々の生活を圧迫しているのが実態だ。

とくに日本では、制裁を受けたルーブル以上の勢いで円安が進行し、すでに1㌦=129円台に突入した。だが、コロナ禍でインバウンドも消滅しているなかで、輸出産業でも半導体をはじめ部品の調達難、ガソリンをはじめとした燃料価格の高騰で生産力が落ち込んでいるため外貨は稼げず、デフレから脱却できていないため国内需要も回復していない。

原材料費や製造コストが高騰する一方で、価格転嫁できない「川上インフレ、川下デフレ」といわれる状態に陥り、中小企業の経営や労働者の生活を圧迫している。アメリカ主導の出口のない「対ロ制裁」の熱狂に身を委ねている場合ではなく、一刻も早く停戦交渉を前に進めることを呼びかけるとともに、近隣国との友好関係を再構築し、国内においては早急な減税措置や生活支援などの財政政策の転換が求められている。