暴挙の背景――トランプ政権のイラン敵視政策

米トランプ政権によるバグダードでのイラン司令官殺害事件(1月3日)は、世界を震撼させた。現時点(1月10日)では、米=イラン間の大規模な軍事衝突は当面は回避されたという見方が広がっているが、トランプ政権の暴挙により中東、さらには世界全体が戦争の瀬戸際に立たされたという事実は変わらない。また、同様の危機は今後も繰り返される可能性が強い。

トランプ政権は発足以来、「強いアメリカ」の復権を掲げ、軍拡路線を追求すると共に、特に中東に関してはイランをことさらに敵視し、アメリカ(および中東におけるアメリカのエージェント的国家であるイスラエル)にとっての最大の脅威はイランだとして、「イランの脅威」を口実に中東に介入しようとする方針をとってきた。オバマ政権末期に成立し、イラン=欧米間の関係改善につながった「核合意」(2015年)から一方的に離脱する(2018年)ことで、イランを挑発し、緊張を意図的に高めようとする政策が着手された。2019年には原子力空母派遣や米軍増派によってイランへの軍事圧力が強化され、さらにはタンカー攻撃事件等を口実に、「航行の自由」を守るためとしてペルシア湾周辺での米主導の「有志連合」が活動を開始することになる。

今回の事件は突発的ではなくトランプ政権のこのような対イラン政策の延長線上に生じたものであるが、何の法的根拠もなく他国の要人を一方的に殺害するという暴挙、明白な国際法違反であり、国際秩序を破壊しかねない行為として世界に衝撃を与えた。また、作戦の舞台となったイラクの主権を公然と踏みにじる行為(それは同国が米占領下にあることを改めて思い起こさせるのだが)である点も重要である。

自衛隊の中東派遣

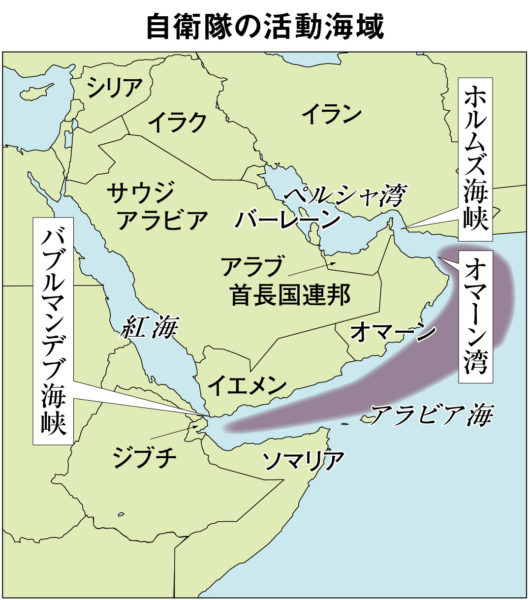

こうした状況下、日本の安倍政権は「航行の安全確保」のため中東(オマーン湾、アラビア海、バーブル・マンデブ海峡等)に自衛隊を派遣するという政策(2019年12月の「閣議決定」)を強行しようとしているが、アメリカのイラン挑発の結果、世界が戦争の淵を覗きこんでいるとも言える今、これはきわめて恐ろしい政策である。ある意味では、2015年にいわゆる「安保法案」(戦争法)が強行された時、国民の多くが危惧したことが、今まさに現実のものとなりつつあると言えるのである。

安保法案は「集団的自衛」の名のもと、日本が直接攻撃されていなくてもアメリカの戦争に参加できる仕組みを法制化したものだが、2015年当時、「集団的自衛権」が発動される「存立危機事態」の唯一の具体例として政府答弁等で挙げられたのは、中東で危機が生じ、「ホルムズ海峡が封鎖された場合」だった。中東危機によって「シーレーン」の安全が脅かされ、石油供給に影響が及ぶ場合は、自衛隊を海外派兵することが許される、という論法で、アメリカの戦争に日本が協力することが正当化されたのだが、「航行の安全」を名目に米主導の「有志連合」を補完する形で中東に派兵するという今回の決定は、まさにこのシナリオをなぞるものとなっている。(政府は今回の派遣は安保法制ではなく防衛省設置法に基づくもので、任務内容も「調査・研究」だと主張しているのであるが。)

自衛隊の中東派遣が基本的にアメリカの要請に基づくものであり、「有志連合」を補完する性格のものであることは誰の目にも明らか(自衛隊が米軍との「情報共有」を行なうことは明言されている)なので、今後アメリカの対イラン挑発が再開され、軍事的緊張が激化した場合には、自衛隊はアメリカによるイラン包囲網の一翼を担う勢力、米主導の中東侵略軍のまぎれもない一員として、中東の民衆の前に立ち現われることになるだろう。

崩壊しつつあるアメリカの中東支配

政府がこのような危険な政策に固執し、アメリカに無批判に追随する姿勢をとり続けている背後には、過去30年近くにわたって日本の政策決定者たちが持ってきた思い込み――「冷戦」終結後の世界の勝者はアメリカであり、今後は経済・政治・軍事のすべてにわたってアメリカに従っていれば間違いない、という考え方――が存在する。1990年代以降、歴代の日本政府はこの固定観念に基づいて行動し、また特に中東に関しては、「冷戦」後、アメリカがさまざまな口実のもとに中東に仕掛けた一連の戦争(湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争)への支持・協力姿勢を示し、その過程で日本の国家・社会全体の軍事化を押し進めてきた。だが、日本政府によるこのような世界の捉え方は、現在、全く現実離れしたものになっている。

「冷戦」終結後、たしかに一時はアメリカの「ひとり勝ち」、「一極支配」体制が生まれるかに見える段階もあったが、皮肉なことにその可能性はアメリカが中東に対して行なった一連の戦争の過程で失われていった。仮にアメリカが中東侵略に踏み出さず、別の何らかの形で「冷戦」後の世界に経済的・政治的ヘゲモニーを構築する道を模索していたら、アメリカは現実に唯一の超大国としての地位を築けたかもしれない。

空爆から逃げるイラクの民衆

だが、「冷戦」終結に伴う国際政治構造の変化により何ものにも牽制されなくなったアメリカが、自国資本にとって経済的・軍事的に重要な地域には直接戦争を仕掛けるという帝国主義的な姿勢を露わにし、その過程で従来の国際法・国際秩序を露骨に踏み破る行為を繰り返した(2003年のイラク戦争は国連決議の裏づけもなく強行された)ことは、アメリカの道義的威信を傷つけ、国際社会におけるその地位を低下させた。戦争はアメリカの社会・国民をも疲弊させた。さらにあいつぐ侵略・占領の対象となった中東では、アメリカによる経済的・政治的・軍事的支配に対する民衆の批判が高まり、これが2011年の中東革命(いわゆる「アラブの春」。中東を内側から民主化すると同時に、それにより外部からの介入をはねのけ、先進資本主義諸国による支配からの自立性を回復することをめざした)にもつながっていく。

アメリカが中東に対して繰り返してきた一連の戦争は、実はアメリカの国力を弱め、そのヘゲモニーを――世界全体においても中東においても――掘り崩してきたのであり、今後、「イラン戦争」という形でもう一度中東での戦争に踏み出すことがあれば、それはアメリカという国自体の(「大国」としての)凋落を決定的なものにするだろう。

バグダードで実行された米軍による今回の殺害事件は、イラクという国が2003年以来アメリカの占領下にあり、事実上主権を奪われていることを改めて暴露する結果となり、イランだけでなく、イラクの民衆の怒りを引き起こすに至っている。アメリカのイラク占領という事実自体が批判の対象となり、2003年のイラク戦争とそれが中東全体の社会・政治に及ぼした破壊的影響とが、改めて問い直されるという状況が生じているのである。

困難な状況に置かれるイラクの民衆

米軍の存在がイラクの主権を侵害していることは既に述べたとおりだが、それに加えて今回の事件は、イラクの今後の国内政治に深刻な影響を与える可能性があることを指摘しておきたい。

2003年以降のイラクは米軍占領下に置かれると同時に、植民地主義的「分割統治」政策が導入され、結果として「スンナ派」対「シーア派」、「アラブ」対「クルド」といった宗派的・民族的対立をことさらに煽り、操作する政治構造が作り出された。このような構造の中で成立した現在のイラク政府は、「シーア派」主体の政権(それゆえ宗派的には「親イラン」と目される)であると同時に、実は米占領体制を容認し、これに従属している存在である。こうした状況に対し、イラクでは2019年10月から、政府の腐敗、生活苦や物価高に抗議する民衆の自発的デモが始まり、全土に拡大して、「10月革命」とも言われる様相を呈していた。2003年のイラク戦争後はじめての革命状況とも言われるこの運動は宗派別分断を越えたものであり(シーア派の市民も積極的に参加)、「スンナ派」「シーア派」に関わらず、腐敗した政府に対し一丸となって立ち上がり、民主化と社会的公正を実現していこうとしていたのである。

しかし、米軍によるバグダードでのイラン司令官殺害、それに伴う米=イラン対立の激化、「戦争」勃発の可能性、という展開は、イラク国内における民主化運動を一瞬で吹きとばす効果を持つ。イラクを舞台とする米=イラン戦争が差し迫っているような状況は、政府が「非常事態」を口実に市民の運動を窒息させることをきわめて容易にするだろう。米=イラン対立の激化は、また、イラク国内に「親イラン」か「反イラン」か(あるいは「シーア派」か「スンナ派」か)といった対立の軸を再び持ち込むことになり、民主化運動の過程で形成され始めた民衆の「市民」としての一体感にくさびを打ち込んで、「宗派対立」を再燃させる効果を持つ危険性もある。(米占領体制下での「宗派主義」政策が生み出した鬼子と言える、いわゆる「イスラム国(IS)」のような存在が再度勢力を拡大する可能性もあるのである。)

その意味で、今回の事件の最大の被害者は実はイラク国民であり、事態はイラク情勢の混迷・深刻化につながっていく可能性もあることに注意すべきである。

トランプ政権による暴挙は、さまざまな意味で「パンドラの箱」を開けた。中東・日本・世界が戦争と破壊の淵に引きずり込まれることがないよう、全世界の市民による自覚的運動が求められる。

千葉大学教授 栗田禎子 (くりた・よしこ 歴史学/中東研究)