広島経済大学立町キャンパスで対馬丸展

対馬丸展で上原氏の証言を聞く参観者(19日)

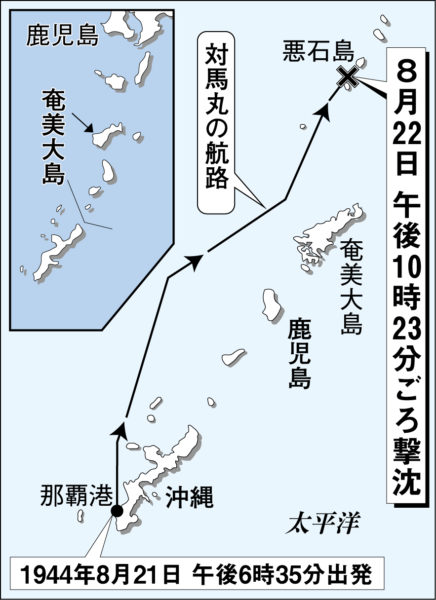

第二次大戦末期の1944年8月22日、九州を目指して沖縄を出航した学童疎開船「対馬丸」が米潜水艦に撃沈されてから75年を迎える。広島市中区の広島経済大学立町キャンパスで対馬丸展(主催/広島経済大学岡本ゼミナール、25日まで)が開催されている。初日の19日には、対馬丸事件の生存者である上原清氏(沖縄県うるま市在住・対馬丸記念館評議委員)が沖縄から駆けつけ、当時の体験を証言した。広島在住の体験者や遺族をはじめ、親子連れや学生など120人が参加して会場は満席となった。同ゼミは、遺族たちとともに22日に比治山陸軍墓地内にある慰霊碑前での慰霊祭も企画しており、これまで知られてこなかった対馬丸の悲劇を伝えるとともに、沖縄と広島との平和への絆を深める機会として注目を集めている。講演会の模様を紹介する。

はじめに長年、学生を連れて沖縄戦に関するフィールドワークをおこない、今回の展示会を企画した広島経済大学の岡本貞雄教授(宗教学)が挨拶に立ち、広島と対馬丸の関係について解説した。「対馬丸は、沖縄に向かう前の7月に広島の宇品港を出港している。沖縄への兵員輸送のため釜山や上海を回航し、その帰りに疎開児童たちを乗せて那覇から長崎に向かっている途上で米潜水艦ボーフィン号の魚雷によって撃沈された。このとき対馬丸には船舶砲兵が乗り、船を守る任務に就いていた。この船舶砲兵部隊の司令部は広島の宇品にあった暁部隊だ。このため比治山の陸軍墓地にある船舶砲兵部隊の慰霊碑には、昭和52年に“対馬丸乗船沖縄疎開学童の霊”と刻んだ銘板が建てられている。国策によって疎開することになった子どもたちを守れなかったという船舶砲兵関係者の深い悔いが込められている。この思いをぜひ知ってもらいたいと思い、昨年から慰霊祭を始めることになった」とのべた。

また、「当時、米軍の沖縄上陸が迫るなかで、沖縄から本土への疎開船団が何回も組まれたが、撃沈された疎開船は対馬丸1隻だけだった。子どもたちを守る疎開によって多くの子どもたちを死なせてしまったという悔いは日本だけでなく、世界中の人人の記憶に刻まれるべき重たい事実だ。戦争になれば非戦闘員が苦しみのどん底に置かれる。兵隊経験者にお話を聞くと、兵隊だけでなく、守るべき市民や子どもたちを守れなかった悔いをずっと抱えている方が随分おられる。それぞれの思いを繋ぎ、戦争をやってはならぬという意志に結実させなければならない。この記憶を後世に残していただきたい」と参加者に呼びかけた。

続いて、当時国民学校4年生で対馬丸に乗船した上原清氏が、体験を描いた絵や船の模型を見せながら体験を語った。

体験を語る上原清氏

◇- 上原清氏の証言 -◇

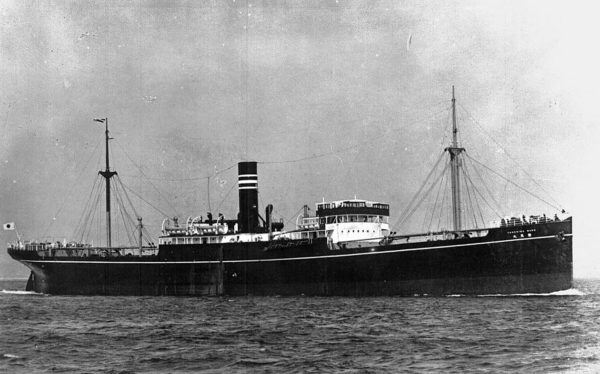

昭和19年の8月21日、那覇港を出発した対馬丸には疎開児童830人、一般疎開者が830人、合計でおおよそ1660人が乗り込んだといわれる。この数ははっきりとわかっていない。

対馬丸

私と一緒に乗船した隣家の新川一家を見ても、父親、母親(妊娠7カ月の身重)、17歳の長男(後に私と一緒に漂流した)、小学5年生の長女、小学3年生の次女、1年生の次男、3歳の三男、1歳の三女の8人。このうち生き残ったのは父親と17歳の長男の2人だけだ。お腹にいた赤ちゃんも生まれてくる前に母親と運命をともにした。このように教師に引率された830人の学童以外にも、一般疎開者のなかにもたくさんの子どもたちがいた。だから乗客のうち約900人は学童たちだったと思われる。

当時、女性でも元気な者は弾運びなどで戦争に動員されたが、足手まといになる身重(妊娠中)の女性たちは疎開対象になっていた。対馬丸に実際どれだけの人数が乗っていたのかは定かではないが、まだ学童にもならない6歳未満から母親の胎内にいた小さな生命も含めると、少なくとも1000人の子どもたちが海に沈んだ。おじいやおばあを含む一般人もあわせると1500人の命が海に一瞬のうちに沈んだのだ。

当時、私は那覇市の垣花国民学校4年生(10歳)だった。家族からは離れて、一人で本土に疎開することになった。垣花国民学校からは学童105人、引率者8人、その家族3人の合計116人が対馬丸に乗船した。対馬丸には、那覇市内の6つの国民学校をはじめ、県内各地から集まった学童や一般疎開者が乗り込み、海軍の護衛艦「蓮」「宇治」の2隻、貨物船「和浦丸」「暁空丸」の2隻を含む5隻の船団で九州・長崎を目指した。子どもたちにとって対馬丸は巨大な建物のように大きく、まさか沈むなどとは想像もできなかったので、行ったことのない本土への憧れや旅行気分もあって大喜びでワイワイと船に乗り込んだ。船首側に800人余りの子どもたち、船尾側には800人余りの一般の疎開者が乗った。船倉は二段の棚が作られており、800人が一つの倉庫にすし詰めになって雑魚寝をする状態だった。

対馬丸の船倉には「カイコ棚」と呼ばれる乗客を収容する棚が作られていた(上原氏が描いた絵)

配られた救命胴衣は、座布団を二つ重ねたようなもので、兵隊に聞くと中身は綿だといっていた。この綿も南方戦線で日本の船が沈められて手に入らなくなっていたようで、私が目にした多くは綿のかわりにススキの穂が入っていた。なかには破れているものもあった。私は幼なじみの女の子と一緒に救命胴衣を身につけた。この子はシーちゃん(石倉静枝さん)という薬屋の娘で、疎開前に一緒におそろいの白い靴を買って対馬丸に乗船した。

布団のような救命胴衣を付け、窓もない船倉のなかに800人もの子どもがひしめきあっているので蒸し風呂のように暑苦しく、夜はとても寝付けない。2日目の夜、私は両隣にいた男の子を誘って甲板に上がって横になった。3人とも潮風に吹かれながら、やがて深い眠りに落ちていった。

布団のような救命胴衣を付け、窓もない船倉のなかに800人もの子どもがひしめきあっているので蒸し風呂のように暑苦しく、夜はとても寝付けない。2日目の夜、私は両隣にいた男の子を誘って甲板に上がって横になった。3人とも潮風に吹かれながら、やがて深い眠りに落ちていった。

どのくらいの時間が経ったころか、寝静まっていた私たちは「ドーン!」という爆発音と激震に揺り起こされた。これが午後10時頃だ。魚雷の音というのは通常の爆弾が炸裂するような音ではない。海の中での爆発なのでドラム缶を叩くような鈍い音だった。

すぐに船の状況を見ると、水面から建物の5~6階ほどの高さがあった船は、すでに船尾が2㍍ほどの高さになるまで水没し、船首を持ち上げるように斜めに傾いていた。後から聞けば、魚雷が命中してから10分ほどで沈んだというので、逃げる暇はほとんどない。私は船倉に多くの学童たちが寝ているので、急いで階段を降りたが、エンジンが止まっているので電気も消えて船倉は真っ暗闇だ。どこに階段があるのかもわからない。一刻も早く船倉から脱出しなければ一緒に沈んでしまう。避難経路など説明する暇もなく、男の先生が「こっちだ! こっちだ! こっちだ!……」と、階段を叩きながら真っ暗な船倉に向かって必死に叫んでいた。あの悲壮な声が今も耳から離れない。

それでも、暗闇の船倉から甲板に上がってこれた学童たちはわずか150~200人程度だったと思われる。その他の多くの学童は船倉に残されたままである。大声で叫んでいたこの先生も、子どもたちを残して逃げるわけにいかず、船と一緒に沈むことになる。垣花国民学校の疎開者120人のうち生き残ったのは10人足らずだ。4人の先生はみんな沈んでしまった。

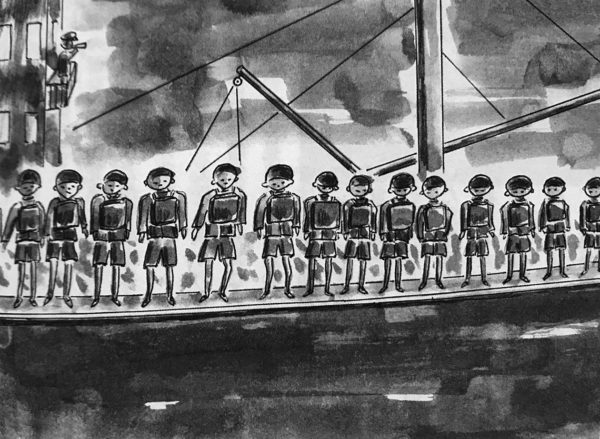

一斉に海に飛び込んだ 来なかった護衛艦

船倉には海水がドーッと雪崩れ込み、渦を巻き始めた。右舷側の甲板にいた私のまわりには恐怖のあまりぶるぶる震えて口も聞けない子や、座り込んで泣いている女の子もいた。離船命令の時が迫っていた。船長があらわれて、メガホンで「飛び込み用意!」といわれ、みんな立ち上がった。私たちは甲板の淵の手すりによじ登り、海に向かって横一列に並んだ。同じ垣花出身のリーダーが、船長の命令が出る前に「飛び込め!」と叫んだものだから、私たち十数人の学童は一斉に海に飛び込んだ。これが対馬丸から海に飛び込んだ最初だった。それに続いてみんながどんどん真っ暗な海中に飛び込んだ。私は幼なじみのシーちゃんを必死に探したが見つからなかった。おそらく船倉から脱出できず、そのまま沈んでしまったのだと思っている。シーちゃんと一緒に買った私の白い靴も泳いでいるうちに脱げてしまい、シーちゃんと一緒に海に沈んでいった。

甲板の手すりによじ登り、横一列に並んで「飛び込め」の合図を待った子どもたち

対馬丸が沈んだ後の暗い夜の海に放り出された子どもたちは生きようと必死だった

船はどんどん沈んでいく。孟宗竹や木で組まれた筏を船員たちが海に投げていた。私を含め、みんながそれにつかまって泳いでいた。丸太や樽につかまっている人もいた。救命胴衣は説明では24時間は浮くといわれていたし、頑張ってしのいでいたらやがて近くにいる護衛艦が救助に来てくれると思っていた。

潮の流れは北から寒流、南から暖流が流れているので、どこに飛び込んだかによって流される方角が変わってくる。船尾側から飛び込んだ一般の人たちがいた方面では、われ先にと筏を奪い合うこともあったようだが、学童たちの間では不思議とそのような争いはなかった。

対馬丸には船舶砲兵隊員が41人乗っており、船首に野砲が一つ、船尾に高射砲が二つ装備されていた。そのうちの一つの砲が箱形の台座ごと海に落ちて、箱船のように浮かんでいた。私は筏から手を放して箱船に向かって泳いでいって乗り込んだが、箱船はすでに20人余りの学童や婦人たちがひしめき合っていた。そこに孟宗竹の筏に乗った2人の中学生が近づいてきて、筏と箱船が離れないように細いロープで繋いでいた。

20人ほどの学童を乗せた箱船と上原氏が乗り移った竹製の筏

すでに対馬丸が沈没してから、かなりの時間が経っていた。だが、私たちが来ると信じていた護衛艦の救助は一向にやってこない。大砲が乗ったままの箱船の中は腰まで海水に浸かっており、水の中に何時間も座り続けるのは苦しい。夜が明けてあたりを見渡すと船は見当たらず、どこまでも続く水平線しか見えなかった。通常は、同じ船団の船が沈めば護衛艦1隻が残って救助にあたり、もう1隻がその他の船を護衛して九州に行くものだが、後から知ったことは、このとき護衛艦は2隻とも対馬丸の遭難者を見捨てて九州に行っていた。最初から救助する作戦はなかったという。当時は、どんどん船が攻撃で沈められ輸送船がなくなり、兵隊も弾薬も運ぶことができなくなっていた。だから人命よりも船が大切であったのだろうと思われる。海に投げ出された何百人もの対馬丸の遭難者を助ける船は一隻もなく、洋上に置き去りにされた。

先に紹介した隣家の新川一家は、一般疎開者に割り当てられた船尾にいた。妊娠7カ月の母親と7歳の次男、3歳の三男、1歳の三女は小さいので船倉に寝かせ、父親と17歳の長男、小学生の長女、次女だけが甲板で寝ていた。魚雷の音で目を覚ました長男が、身重の母親たちを連れ出しに行こうと船倉をのぞくと、すでに船倉は流れ込んだ海水が渦を巻いており、うめき声とともにたくさんの死体がぐるぐると回っていたという。そこには母がいる、母のお腹には7カ月の赤ちゃんがいる、幼い弟や妹たちがいる……だが、どうすることもできなかったという。

多くの子どもたちは海に慣れていないので、波が上がって来ると上へ上へと逃げようとする。最後にはマストにかかるロープにしがみついていた。だが時間とともに限界を迎え、「お母さん!」「お父さん!」といいながら、泣きながら次次に海に落ちていったという。

新川家の父親は、船が沈む前に小学生の娘2人に腰紐をつかませて「絶対に離すなよ」といい聞かせて、娘を抱いたまま飛び込んだという。ところが飛び込んだ圧力で娘たちは手を離してしまい、父親が海面に浮き上がったときにはいなかった。娘たちは船がつくる渦とともに暗黒の海に沈んだまま再び浮き上がってはこなかった。

「生」と「死」を分けた筏 六日間の漂流の中で

何時間も箱船のなかで腰まで浸かっていた私は、生き残った17歳の新川家の長男と一緒に、2人の中学生が乗っていた孟宗竹の筏に乗り換えようと思ったが、私の前に他の男の子が乗り移った。竹の筏に乗れるのは4人が限度に思われた。だが、その子が何を思ったのか、また箱船に戻ってきたので、私は入れ違いに筏に乗り移った。後から思えば、これが「生」と「死」の分かれ目だった。このとき台風が接近していたこともあり、波が荒くなり、箱船と筏がたびたびぶつかるため、結んでいたロープを外し、船と筏は次第に離れていった。竹の筏は、孟宗竹が二重になっていたこともあり、荒波の上を木の葉のように揺れたが、浮力を保って沈むことはなかった。

一方、この20人余りを乗せた箱船は全滅したと後から聞いた。悪石島沖は潮の流れが激しく、翌日からは台風の影響も受けて波も荒れ、鋲で留められていただけの箱船は波の衝撃に耐えられず、バラバラに大破したのではないかと思われる。「生」と「死」は紙一重であった。だが、この20人余の学童の命も、すぐに救助が来ていたら助かったはずの命だった。

竹の筏に乗っていた私たち4人は、狭いながらも横になることができたので体力を温存することができた。だが、人間は1日に約2・5㍑の水分摂取を必要とするという。そして汗や小便などで体内の老廃物を排出する循環がなければ生きていけない。私は海水を飲もうとしたが、身体が受け付けなかった。海水を飲むと塩分過多になって余計に汗が出て脱水症状を起こすというのは後から聞いたことだが、そのときは体が海水を拒否した。だが、3日もすると体は渇ききっている。17歳の少年が「このまま水を飲まなければ死んでしまう。おしっこを飲もう」といった。コップもないのでそれぞれ自分の手のうえに小便をして飲んだ。ところが水を飲んでいないので3、4滴しか出ない。飲むというより舐めるようにして水分を補給した。「絶対に生き抜いてやる」という気持ちがそうさせたのだと思う。

6日間の漂流の間には、フカ(サメ)の大群に襲われたこともあった。2㍍もあるサメが筏に飛び込んできたら全員の命はない。板きれを振りかざして構えていたが、サメたちは筏をかすめてはいくものの最終的に私たちを狙ってはこなかった。サメの群れが向かったのは対馬丸の遭難現場の方角だった。あそこにはたくさんの遺体が浮遊している。そのにおいにつられていったのかもしれない。

水分が足りなくなると、脳にも酸素が回らなくなり、体力も失われる。すると、だんだんと幻覚を見るようになる。私が筏の端に横になっていると、向こうに那覇港の岸壁が見えた。その岸壁では水道の口からジャージャーと水が噴き出しており、そこで遊んでいる自分が見える。「おい、水があるぞ! 飲みに行こう!」と隣の男の子に声を掛けると、パチッとお腹を叩かれ、その瞬間にそれまで見えていた那覇港が消えた。危うく海に飛び込むところだった。

思えば、そうやって死んでいく子どもたちが多くいた。精神が錯乱して死ぬ間際になると、誰しも故郷の光景が浮かんでくるようだ。「我が家が見える」「お母さんが手招きしている…」といいながら海の中に落ち、泳ぐ体力もなくそのまま沈んでいく。別の筏では、夜が明けるたびに子どもたちが少なくなり、最後に残ったのは大人2人だけだったという話も聞いた。

私たちの筏でも、1人の男の子が足に大きな傷を負い、傷口が化膿してウン、ウンとうなって衰弱していた。その子がいきなり自分が着ているシャツを食いちぎって、ムシャムシャと食べ始めた。もう頭がおかしくなっている。目を異様に見開いて無心にシャツを食べ始める光景を目の当たりにして、私たちは「僕たちは死ぬかも知れない」「もう故郷に帰ることはないかもしれない」という恐怖に襲われた。そのような飢餓による幻覚が頻繁に起こるようになった。

遠くに島影が見えた! 励まし合う4人

5日目になると、遠くに細長い島影が見えた。暖流と寒流は沖縄の列島沿いに流れているため、この流れに乗れば必ず島が見えるはずだが、3日も4日も見えているのは空と海の境目だけ。もしや太平洋上に流れ込んでしまったのではないかと不安になっていた。船の航路から外れたら発見されることはなく、死を意味する。

「おい、あれは島じゃないか!」といわれて、はじめは目を疑ったが、雲なら消えるはずだが、島影は時間とともに大きくなり、山の起伏まで見えるようになってきた。後から知ったのは、これが奄美大島だった。ついに私たちの生きる希望である島を発見したことで元気がわいてきた。シャツを食いちぎった男の子も目を覚まし、4人で励まし合った。だが、泳いでいけるほど近いわけではない。翌日の6日目になって、黒一色だった山は緑色に変わり、次第に手の届きそうな距離まで近づいてきた。

筏は、砂浜ではなく、流れの激しい岩場に入り込んでいく。波が岩石にぶち当たっては砕け散る。落ちたら命はないとても危険な岩場だったが、私たちは筏が波と一緒に岩に近づいた瞬間に岩に飛び移り、必死で岩の割れ目にしがみついて這い上がっていった。4人とも岩の上で大の字になって空を見上げた。空はそれまでと違ってキラキラと暖かくまぶしい。助かったという安堵からか、命の輝きのように見えた。

私たちは山から流れてくる水を腹一杯飲んだ。久しぶりの水のにおいとともに感じたあの水の味は忘れられない。空腹だったため、野生のニガナを摘んで食べた。これはさすがに苦かったが我慢して食べた。このエネルギーだけで集落を探して山を登って行った。だが、途中で何匹もの毒蛇に遭遇したため、フラフラになりながらまた水際の岩場に戻ってきた。そのとき、漁師たちがサバニ(小舟)で救助に来てくれたが、岩場が危険なので30㍍先からは近づけない。私たちは最後の力を振り絞って海に飛び込み、漁師たちに支えられながらサバニまで泳いでようやく救助された。

奄美大島で私たちは民家に寝かされたようだった。「ようやく助かった…」と思っていたが、後から聞くとその晩、私は40度の高熱を出して夜通し氷水で冷やしてもらっていたという。目を覚ますと「おい、生きているぞ」といわれていたが、私はまったく意識がなかった。私にとっては、このときまで「死とのたたかい」だった。

対馬丸事件では、学童や1歳児、2歳児、お腹の中の小さな命も含めて約1000人の小さな命、大人を含めた約1500人が海の中に沈んだ。世界の海難事件として最も有名なタイタニック号事件も1500人が沈没している。タイタニックは有名だが、対馬丸については誰も知らない。対馬丸は犠牲者の多くが15歳以下の小さな命だったことを考えれば、世界史のなかでも最も悲惨な海難事件だと思う。

生き残った者に箝口令 「死刑」とまで脅され

筏に乗っていた4人は全員助かった。奄美大島では25人の生存者が漂流して助かったが、100余りの遺体が焼内湾の海岸に漂着したという。その悲惨な有様から、湾は地元の人から「肉の海」と呼ばれていた。私たちはこの100もの遺体とともに漂流していたのだ。全体で見ると、900人もの学童のなかで生き残ったのはたった59人だ。生存者のなかでも甲板から「飛び込め!」という掛け声で飛び込んだという人は一人もいないから、あのとき一緒に飛び込んだ学童のなかで生き残ったのは私だけのようだ。

領海内で船が沈んだということは戦争に負けているということを意味するため、対馬丸での遭難については箝口令が敷かれた。奄美大島の軍司令部には漂流した人たちがみんな集められ、旅館に軟禁し、その周囲には憲兵や私服警官が張り付いて目を光らせていた。そこに1カ月いたが、当時は電話もなく、安否を知らせるための電報には対馬丸の「ツ」の字も書いてはならず、「五○オクレ(五円送れ)」と書くように指示された。ただ生きていることを伝えるだけでそれ以外のことを書くことは許されず、手紙も電報もみんな検閲されていた。生存者も九州行きと沖縄に戻る二手に分かれ、もう九州に行きたくなかった私は9月下旬に沖縄に帰った。那覇港に着いても家族には知らされず、迎えに来たのは私服警官だった。すぐに旅館に連れて行かれ、幹部らしき警官から「命令により対馬丸遭難事件は極秘である。口外した場合は罰せられることがある」と箝口令を念押しされた。鹿児島に着いた学童によると、「対馬丸のことを語れば非国民として死刑にする」とまでいわれたという。

公式には対馬丸は沈んでいないことになっていた。だから奄美大島でも役所は遭難者にはタッチしなかった。裸足で着の身着のままで漂着した私たちには、服も履き物も支給されず、当座の資金も与えられない。旅館に風呂はなく、銭湯に行こうにもお金がないので1カ月間のうちに一度しか風呂に入れなかった。私たちは生きて帰ったばっかりに、国にとって「不都合な存在」だったのだ。「みんな死んだのに、なぜ生きて帰ってきたのか」という圧力すら感じるものだった。

那覇に帰っても、家までは裸足で歩いて帰らなければならなかった。何かのためにと最後に残していた3銭で渡船に乗ることができた。船には同じ学校の女の先生が乗っていたが、私が沈んだ対馬丸からの生還者とはわからないので表情一つ変わらない。まるで「箝口令」というカーテンに覆われて、私は見えない存在であるかのようだった。汚れた服を着て、体を引きずりながら人人の間を歩きながら、私は「生きた亡霊」であり、「招かれざる客」であるかのように思った。

生きて実家のある垣花の土を踏んだとき、「これが故郷の土か! 僕は生きて故郷の土を踏むことができたなぁ--」と、体の中に懐かしい温もりを感じながら感無量の思いで立ち尽くした。

対馬丸を撃沈した米潜水艦ボーフィン号

対馬丸を撃沈した潜水艦ボーフィン号は、米国では「真珠湾の復讐鬼」と呼ばれていたようだ。戦後、対馬丸記念会訪米調査団の一員としてフロリダ州を訪れたさい、当時の乗組員にわれわれ生存者と話をすることを求めたが、誰一人出てこなかった。訴訟大国の米国では、学童や非戦闘員を乗せた船を意図的に沈めたとなれば、訴えられる可能性があるので、それを恐れてみんな「知らなかった」という。なんとか会うことができた一人の軍人は、私が描いた対馬丸の絵を見ながら「戦争は地獄だ」といっていた。

ユネスコの憲章には「戦争は人の心の中で生れるものであり、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」とある。今年の長崎の平和宣言にも「原爆は人の手によってつくられ、人の上に落とされた。だからこそ人の意志によって、なくすことができる」とあった。私はそれを目指してお互いにやっていきたいと思っている。体験を話す小学生の子どもたちには「心豊かな思いやりのある人間になって、一緒になって戦争をなくすために頑張ろう」と話している。