第18回広島「原爆と戦争展」の会場(広島市中区袋町、ひと・まちプラザ)で5日、原爆展や体験証言活動を進めてきた広島、下関、沖縄などの被爆者やスタッフ、被爆二世、三世、学生、さらにコスタリカ、スペインなど海外からの訪問者も交えた全国交流会がおこなわれた。被爆者の熱意と、その思いを受け継ぐ次世代の意気込みが一つになり、二度と戦争と核使用を許さない被爆地の意志を全国・世界に広げていく決意を世代や国境をこえて共有し、厳粛で活気に満ちた交流の場となった。

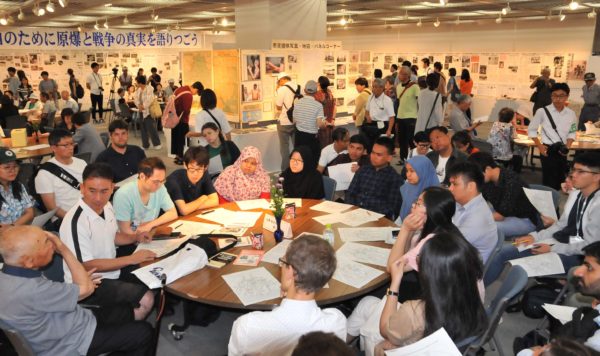

世代や国籍の違いをこえて被爆者との活発な交流がおこなわれた(5日、広島市)

原爆展を成功させる広島の会の眞木淳治会長代行は、市内外からの参加者への謝辞をのべ、「世界情勢は米国とイランの対立で非常に不穏な空気が漂い、いつ戦争が始まるかわからない危険性をはらんでいる。さらに先日、トランプ米大統領が中距離核戦力(INF)全廃条約を破棄すると表明した。その結果、ロシアも中国も核兵器開発に舵を切るという状況にある。われわれ被爆者の願いとかけ離れた動きを憂慮している。だからこそ、この運動が大きな意義を持つ。会場では熱のこもった議論がおこなわれ、高校生を含む若い人たちの新しい流れができつつあるなど心強い感触を得ている。何年もとりくんできたこの平和運動の成果の賜であると思う。いかなることがあっても戦争状態になることを阻止し、平和を継続していくために活動をこれからも頑張って続けていきたい」と挨拶した。

下関原爆被害者の会の河野睦氏は「下関では小学校での証言活動が増え、今年は7校に出向いている。しっかり聞いてくれるので毎回行くのが楽しみだ。被爆当時の体験を話すと、子どもの方から“戦争は絶対にいけない”と話してくる。学校からの招待を受けて、私たちも元気になり喜んでいる」と手応えをのべた。

沖縄原爆展を成功させる会の野原郁美氏は、「広島や下関と連携をとりながら、沖縄でも20年続けてきた原爆展が県民のなかに根を下ろしてきた。昨年の県知事選、今年2月の辺野古県民投票、7月の参院選でも、米軍新基地建設を許さない県民の思いが圧倒的に勝利している。だが、相変わらず辺野古では底なし沼のような軟弱地盤に毎日県民の税金が垂れ流されている状況にある。米軍の事件・事故に脅かされてきた歴史のなかで根本的解決を望む声が強まっており、6・23の慰霊の日を前後して沖縄戦体験者たちが各地で精力的に体験を語っている。この切実な思いに応えてこれからも頑張りたい」とのべた。

若い世代に未来託す被爆者

受継ぐ決意語る学生

原爆と戦争展の展示物を見る参観者(6日)

広島の会の婦人被爆者は「高齢で参加できなくなった仲間もいるが、その思いを引き継いで若い人たちが精力的に参加してくれるので元気が出る。戦争を阻止し、貧困をすくいあげ、アメリカに追従しない日本の舵取りをするため、若い人達に先頭に立ってもらいたい。とくに平和な未来をつくる子どもを育てるために私たちを学校に招いてくれる学校の先生方の熱意を感じる。教育に日本の未来がかかっている」とのべた。

別の婦人被爆者は「11歳のとき父親が原爆で亡くなった。貧乏のどん底で、母と祖母が一生懸命働いてきた姿を見ている。だから戦争だけは絶対にさせてはいけない。現在の総理大臣は憲法九条を骨抜きにしようとしているが、絶対にそれを許さないためにもみんなで協力して頑張ろう。韓国との関係がこじれているが、隣とは仲良くしなければならない。戦争の火種を生めば、私たちのような惨めな思いをくり返すことになる。だからこそ今頑張らなければいけない」と呼びかけた。

3歳で被爆した男性は「記憶はほとんどないが身体が覚えており、15歳で原爆病院に入院して生死の淵をさまよった。この活動に参加した当初は自分が役に立てるのかと思っていたが、私たち一人一人の力は小さくても、みんなが協力して活動を積み重ねることで大きなものを動かすことができると感じている。いまも体に爆弾(癌)を抱えている。母親は膵臓癌、弟は被爆2世だが胃癌で亡くなった。妹も子宮癌だ。何十年たっても体を蝕む原爆の恐ろしさをこの体を通じて伝えなければいけない。私たちがいなくなっても核兵器廃絶の運動は継続しなければならない。後を継いでくれる若い人たちにおおいに期待している」とのべた。

甲状腺癌で声帯を失った70代の婦人被爆者は、電気発声器を喉にあてながら発言した。「私がはじめて原爆の話をしたのは20年前、東京目黒で移動劇団さくら隊の慰霊祭に参加したのがきっかけだ。それ以来、原爆の語り部をしてきたが、昨年、原爆症による甲状腺癌の5度目の手術でとうとう声を失った。いまは発声器なので、話が聞きとりづらく、語り部としての役割を十分に果たせないことは本当に悔しく残念だが、みなさんのなかに身を置くことで少しでも若い人たちに原爆の恐ろしさ、原爆投下から74年たってもこのような(声の出ない)人間を生み出すということを知ってもらえれば、平和の大切さを思い起こしてもらえる一助になるのではないかと思っている。私たちの命のあるうちに、核兵器廃絶の機運が高まることを切に願っている。みんなで頑張りましょう」とのべた。原爆の病魔による身体的困難を抱えながらも、献身的に語り継ぐ姿勢に対して参加者全員から熱い拍手が送られた。

被爆者の思いに応えて、英語教師の女性(20代)は「平和公園での街頭展示に3年間通訳としてかかわってきたが、最近の変化は、海外から若い人たちが増え、ただの観光旅行ではなく原爆について学びに来ている。“日本の人たちの経験や視点を知り、自国で学んできたことはアメリカ側の誤った考え方であったことに気付いた。長年のギャップが埋まった気がする”と語られる。これまでは一般市民の声が海外に届くことが少なかったが、活動を継続するなかで市民の経験や思いが伝わっていることを実感している。20歳の米国人女性に、被爆者の方たちが高齢になっても頑張って子どもたちに体験を証言していることを伝えると涙を流して聞いてくれたり、韓国の人も“広島に来てよかった”という。国レベルの争いが絶えなくても、一般市民同士の繋がりはゆっくりではあるが根強いものになっている。被爆者の方方の助けを受けながら、私たちの世代が伝え続けたい」とのべた。

広島市内の女子大学生は「被爆者の方が“いまの世の中が戦前に似ている”と語られたが、私が高校生のときにもその言葉を聞いて衝撃を受けて平和について考えるようになった。被爆者と大学生による交流会をもっており、これから若い力でできることを全力で探していきたい」と抱負を語った。

同じく広島の男子大学院生は「展示を見た外国人が“これほど詳細な情報をこれまで知らなかった”と衝撃を受けている。展示を見たり、被爆者の話を聞いた方は“これまでは歴史の教科書の1ページでしかなかった原爆が、痛み、悲しみ、苦しみをともなう出来事として捉えるようになった”と語っていた。私も知らないことも多いが、参加させてもらうことで被爆者のみなさんからさまざまなことを教えてもらっている。来年からは社会人になるが、しっかりと勉強を続けていきたい」とのべた。

小中高生平和の旅に引率した山口県の女性教師(20代)は、「広島で聞いた被爆体験を学校で子どもたちに話すと、子どもの眼の色が変わり真剣に聞いていたことが忘れられず今年も参加した。日頃は“死ね”などの言葉をよく使う子も、被爆者の話を聞いて“絶対に戦争はやってはいけない。家族にも伝えたい”と感想を書いており、話してよかったと感じている。教員として今日の話も子どもたちに伝えたい」とのべた。

広島市内の男子高校生は「6月に長崎原爆展での交流会に参加したとき、被爆者の方が原爆を投下した米国への怒りをストレートに発されていたことが印象的だった。学校では“世界で通用する人材になれ”といわれるが、被爆を経験した日本人としてゆずってはいけないものについて考えさせられた。両親の祖父がそれぞれ広島と長崎で被爆者の治療に携わっている。自分も広島に生まれたものとして、より多くの人に被爆者の声を伝えていきたい」と意気込みを語った。

茨城県から参加した50代の男性は「数年前、広島に勤務していたときに話を聞いた被爆者の方の気迫や熱意が忘れられず、今年も参加させてもらった。安倍政府の改憲を非常に危惧しているが、国会にブレーキ機能がない。そのなかで沖縄をはじめ、全国の人たちが下から運動を作っていることに励まされる。茨城県でも再稼働方針が出ている東海第2原発の廃炉を求める県民投票を準備しているところだ。広島の願いを全国に広げるために自分も頑張りたい」とのべた。

祖母の伝承者として活動へ

病乗り越え語る被爆3世も

原爆と戦争展会場で被爆体験を聞くロシアやアジア各国の大学生(6日、広島市)

広島市内から初めて参加した30代の女性は「祖母が比治山の近くで被爆しており、私は被爆三世だ。母は今年1月に他界した。原爆との因果関係は定かではないが急死だった。医者もわからないといっていた。83歳の祖母も原因不明の難病で足が動かないが、8月6日の出来事を私に伝えてくれる唯一の家族だ。私は祖母の体験の伝承者として活動したいと考えて、この展示会の門を叩いた。私は幼いころから髪がなく、いまも帽子が手放せない。頭部に骨腫があるためカツラも被ることができず、仕事に就くことができないため無職という状態だ。髪がなく働かないことで後ろ指を指されることもあり、非常に苦しい。2年前から毎月輸血を続け、3月には原因不明の病にかかって子宮を摘出した。なぜ私がこのような身体なのかという苦しみを祖母の体験とともに伝えていきたいと思う」と、胸の内を絞り出すように決意をのべた。

広島に留学中のコスタリカ人の男性(30代)は、スペイン人記者の通訳として参加したことを語り、「ラテンアメリカでは原爆の問題はないが、家から出たら戻れるかどうかわからないような治安の問題を抱えている。母国には軍隊がないので戦争は遠いことと思っていた。だから広島に初めて来た時、涙が止まらなかった。原爆について真実を知らない人たちが世界にはまだたくさんいる。できれば死ぬまで広島で暮らしながら、通訳としてこの事実を世界に伝える一助になりたい」と日本語でのべた。

5日間にわたって原爆展会場で被爆者の取材をしたスペインの男性ジャーナリスト(新聞記者)は、スペインの新聞3社がとりくむ『広島・長崎の平和文化プロジェクト』の一環で取材に訪れたことを明かし、「悲劇による辛い体験だけでなく、それを乗りこえて復活した二つの被爆都市の経験を伝えたい。広島に来たのは4回目だ。私の心は広島にある。スペインで写真展の開催や本を出版し、国内のいくつかの高校で広島のことを報告するつもりだ」とのべた。

同じくスペイン人の女性カメラマンは「母国では毎年8月に公共放送で原爆投下について映像が流されるので事実としては知っていたが、あの雲の下で起きたことを想像することはできなかった。2012年に初めて広島に来たとき原爆資料館を見たが、今回の訪問で被爆者の話を聞き、初めて広島市民の辛さや悲しみを知ることができた。この経験がありながら、世界ではまだ核兵器を開発する国があることが理解できない。写真を使って今の広島を伝え、いまだに原爆の力に頼る国がバカげたことをやらないように声を広げていきたい」とのべた。

20年来の原爆展運動の広がりに確信を深めるとともに、地下に眠る多くの原爆犠牲者に誓って、広島・長崎市民を基盤にした原水爆禁止の運動を全国、世界へ発信していくため、多くの人人と結束を強めていくことを確認した。