(10月4日付掲載)

スーパーで売られている牛乳

アジア太平洋資料センター(PARC)が開催するパルク自由学校連続講座「コモンズとしての食」の第5回が9月19日にあり、日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科の高橋巌教授が「一本の牛乳から日本と世界を考える」と題して講義をおこなった。需給調整が困難な酪農・生乳の生産・流通の仕組みとともに、戦後酪農の歴史的経緯を踏まえ、現在の酪農危機がなぜ起こっているのか、打開する方向はどこにあるのかを提起した。講演要旨を紹介する。

□ □

畜産・酪農の特質と日本の酪農

高橋巌氏

畜産の第一の特質は「迂回生産」だ。草しか生えない土地の草や、人間の食べられない資源(生ゴミなど)を家畜に食させ、ヒトが生き抜くための農業形態であり、人間は直接食べる物をつくれない場所でも、家畜を通して栄養を摂取し生存してきた。家畜は同時に、農機具(トラクターなど)や運搬具(トラックなど)の役割を担った。

第二に、日本など東アジア農業で中心的な水田は水を入れてクリーニングするため連作が可能であるが、畑作中心のヨーロッパ等では連作が困難で、地力を維持するために輪作・休閑とともに家畜とその有機質を投入して、農業生産を維持してきた。このためヨーロッパ等では、畜産は農業に必須であり、肉・乳の食文化もこれにより形成されたのである。

一方、日本など東アジアでは、農法や食文化もこれと異なる発展を遂げてきたことに注目する必要がある。

日本の農業算出額約9兆円(2018年)のうち、畜産は3分の1を占めて第1位だ。畜産のうち酪農(生乳)の算出額は約4分の1を占め、基幹的産業といえる。現在、日本で飼養されている乳牛の99%はホルスタイン種になっている。

未利用資源を食べた家畜が人間に栄養を供給してくれるというのが畜産の本質であり、多くの国では牛乳・乳製品のほとんどが自国内で優先的に消費され、自給率は日本より高い水準にある例が多い。しかし戦後の日本は、エサ(とくにトウモロコシを中心とする穀物)を大量に輸入することで畜産を成長させており、畜産の本質的な成長とは異なる形で伸びてきたといえる。最近、飼料米なども出てきたが、養豚・養鶏・肉牛の飼料の多くは輸入トウモロコシ、とくにアメリカからの輸入が非常に多い状況だ。トウモロコシの年間輸入量は1600万㌧とコメの国内生産量の約2倍に達し、日本は世界最大級のトウモロコシ輸入国となっている。

一方で酪農は、繊維質を多く含む粗飼料(青草、乾草など)と、栄養豊富な濃厚飼料(トウモロコシや大麦など)をバランスよく与える。牧草は北海道を中心に自給率が高いため、養豚・養鶏などと比べると飼料自給率は高い。それでも牛乳・乳製品の自給率は低下しており、現在6割を切っている。

日本の食料自給率が低い要因の一つはこの飼料自給率の低さにある。輸入の配合飼料の価格が上がると酪農家をはじめ畜産農家の手取りが減る。直近では、リーマン・ショックのときに金融事業者がエサで一儲けしようとシカゴの穀物市場で大量に売り買いをくり返し、価格が高騰してアフリカに食べ物が行かなくなったり、日本の酪農家が大量に廃業する事態が発生した。輸入の配合飼料に頼っている限り、こうした影響から抜け出せないという構造的な問題がある。

現在、新型コロナ禍の需要減退や円安による輸入飼料・資材費高騰を主因とする「酪農危機」のもとに置かれている。

(1)酪農危機の諸相―問題の所在

これをめぐる二人の論者の論点を紹介する。

一人は東京大学大学院の鈴木宣弘氏だ。鈴木氏は、①酪農家の廃業が続出しており、「全国酪農調査」では85%の酪農家が赤字経営で、赤字幅はキロ30円に及び、乳価値上げで追いつかず、6割が離農を検討している。②国内から酪農家がいなくなれば、国産の牛乳・乳製品が供給できなくなる。③しかし諸外国からの乳製品輸入を増加させる国際情勢にはない。④よって緊急な酪農家への支援が必要であるが、政府は、生乳需給の緩和と乳製品過剰在庫を理由に、乳牛の淘汰による減産など酪農家にダメージを与える政策を強行しており、「酪農危機」は拡大しかねない、とのべている。

もう一人は元農水官僚でキヤノングローバル研究所の山下一仁氏だ。山下氏は農業・農政問題の責任の全てが農協にあるといわんばかりの攻撃的な論調が特徴だが、日本の酪農の多くは輸入飼料に依存し、土地が狭く放牧等アニマルウェルフェアを考慮した環境で牛を飼えず、しかも製品価格が高いと指摘する。

その論点を見ると、①現在の酪農危機は「バブル崩壊」に過ぎず、酪農家・関係者は利益を享受していた時期に備えをしなかった。②乳製品輸入が増えたのは、酪農界が内外価格差縮小の努力をしなかったからで、国の保護が少ないからではない。③バターと脱脂粉乳を輸入し(これらに水を加えると「還元乳」ができる)、牛乳は飲める。④「(輸入飼料等による)マイナスの外部経済効果を持つ畜産を、高い関税で保護したり補助金を交付して振興することは経済学的に正当化できない」ので、現在の飼養形態による酪農の保護はやめて、山地酪農のような放牧型酪農のみを保護するべきである、というものだ。

対立した両者の論説だが、酪農危機であることは疑いようのない事実である。その要因は「生乳(牛乳・乳製品)需給調整の困難さ」にある。ここが理解できなければ酪農問題は理解できない。

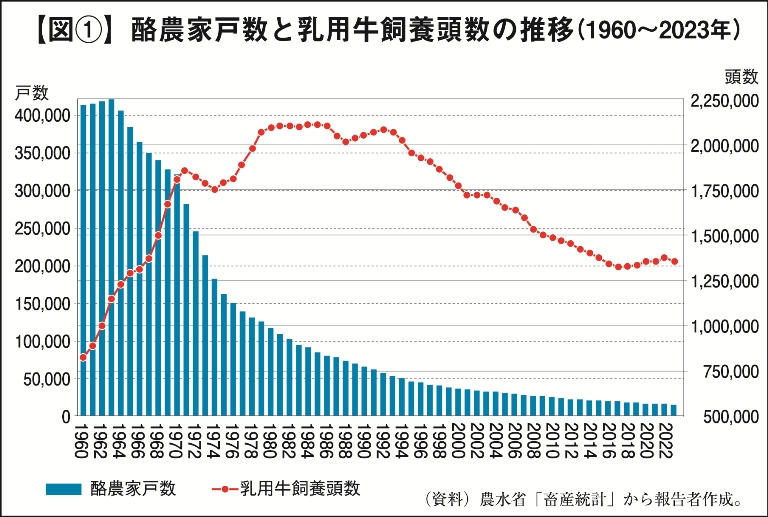

(2)酪農家戸数・飼養頭数の推移

酪農家は1963年のピーク時には41万7600戸もあった。現在は1万2600戸で、ピーク時のわずか3%まで減っている。統計は時差があるため、さらに減少しているとみられる。一方、牛の頭数はピークの1985年までほぼ一貫して増加し約211万頭に達したのち、2018年ごろまで緩やかに減少していった(1989~1992年、2002年、2018~2022年の生乳計画生産増産期を除く)。現在は13五万6000頭と、ピーク時の約64・2%程度にとどまっている【図①】。

一昨年来の酪農危機により、今年2月時点の酪農家戸数が前年比5・6%(700戸)減少したことや、生乳受託戸数が過去10年で最少になったことなども報じられている。

生乳製品の仕向――相対的に不利な立場にある酪農家

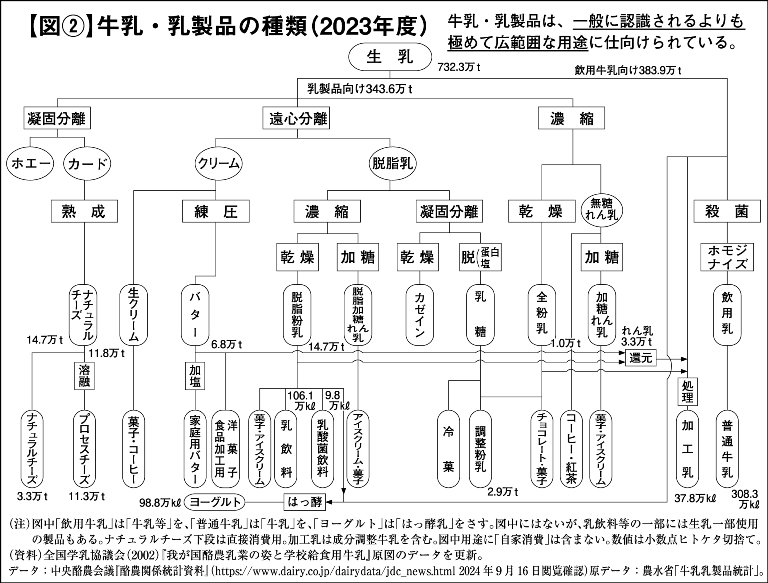

牛乳・乳製品は一般的に認識されるよりも極めて広範囲な用途に仕向けられている【図②】。「牛乳は飲まない」という人でも、アイスクリームや菓子、飲料など乳製品を使った食品は食べるはずだ。

2023年度、日本全国で生乳は約732万3000㌧生産されている。そのうち飲用牛乳等向けが約383万9000㌧、乳製品向けが約343万6000㌧と、両者はほぼ拮抗している。30年前(1993年)の生乳生産量は862万㌧をこえていたが、牛乳等向け約511万㌧、乳製品向け約339万㌧と、当時は牛乳等向けが全体の約6割を占めていた。この変化の背景には、あまり牛乳を飲まなくなったり、児童数の減少で学校給食牛乳の需要が減少していることなどがある。しかし、生乳は極めて広範囲な製品に仕向けられるなど、付加価値の高い特質を持っている。

ちなみに、2023年の主食用米生産量は661万㌧だ。人間の口に入る農産物という意味でいうと生乳はコメよりも多い。つまり、酪農は全食用農産物のなかで最大の生産規模である最重要部門といえる。

生乳の流通と取引には、ほかの農産物にはない以下のような特質があり、酪農家は相対的に不利な立場にある。

(1)乳牛の生理的特質と飲用牛乳需要の季節変動とのギャップによる需給調整の硬直性――乳牛は暑さに弱いため、夏期に乳量が減り、冬期に増える。一方で人間は夏期に牛乳等(アイスクリームなどを含む)の需要が伸び、冬期に減退する。需給が変動しても生乳は簡単に量を調節できず、根本的に需給調整が難しい。

(2)酪農立地の地域性に加え、「水もの」による輸送困難性と「生もの」による生鮮性――牛乳は「水もの」であり、輸送が困難だ。かつては飲用牛乳向けは東京都世田谷区や練馬区など、消費地に近いところで生産され、北海道や遠隔地では乳製品向けの生産がおこなわれていた。腐敗しやすく保存できない生鮮品なので直ちに販売しなければならず、取引では売る側の酪農家が不利、乳業会社が有利となる。野菜のように市場と農協を天秤にかけて高い方へ持って行くことができない。

(3)「還元乳」にみられる原料と製品の可逆性――脱脂粉乳・バターに水を加えると「牛乳もどき(還元乳)」ができる。乳業会社は牛乳が売れない時期には乳製品に加工し、夏場の需要が高まるときに還元乳をつくれば困らない。社内での製品・在庫調整等が可能で、取引関係が有利になる。

(4)品質の均一性と一物多価――生乳は製品に差がつけづらい(均一性)が、さまざまな用途がある(一物多価)。酪農家は付加価値をつけることができず、乳業会社やエンドユーザーのみが付加価値をつけることができ、相対的に有利な取引条件になる。

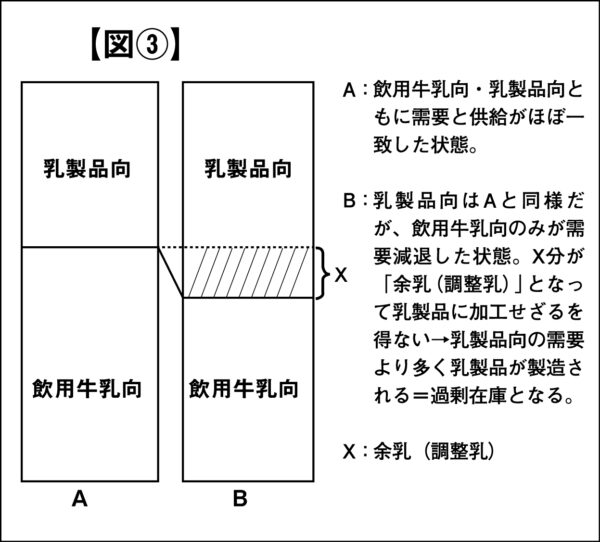

(5)飲用牛乳の需給緩和時に、それ自身の需要と無関係に保存性の高い乳製品製造を余儀なくされる「二重構造性」――牛乳が余ると乳製品に加工し保管するため、乳製品の実際の需要とは関係なく製造され、過剰が発生しやすい。

【図③】のAは需要と供給がほぼ一致した状態だ。Bは乳製品の需要は変わらず、飲用牛乳の需要が減退した状態(冬場や学校給食がない時期などに牛乳のみ需要が減った状況を想定)だ。牛は機械ではないので、人間の都合にかかわらず乳を出す。余った生乳は加工しなければ廃棄せざるを得なくなるので乳製品(バターと脱脂粉乳)に加工する。しかし、バターや脱脂粉乳も余っている場合、その分は過剰在庫になってしまう。

仮にバターを1つくるとすると、脱脂粉乳は2近く製造されることになり、乳製品の過剰在庫・アンバランス(バターが不足し脱脂粉乳が余る/バターに合わせると脱脂粉乳が過剰になる)を生み出しやすいという構造的な問題も抱えている。つまり、需要と供給の調整が非常に困難で、不足と過剰が短期で起こりやすい。これは全世界的に酪農や牛乳・乳製品の共通した問題であり、その他の農産物との決定的な違いだ。

このため日本の乳業メーカーは、冬期など需要の低い時期に得た生乳を脱脂粉乳・バターに加工して保存し、生乳が不足しがちな夏期などにその製品を利用した還元乳を製造することで需給調整をはかり、リスク分散を図った。還元乳の割合を高めれば、乳製品向け支払い乳価の方が安いため、乳業メーカーは多くの利潤を得られることになる。牛乳を乳業メーカー直系販売店で牛乳配達により入手するしかなかった時代、生乳に乳製品を加えた「△△濃厚牛乳」や、香料・砂糖などを混ぜた「コーヒー牛乳」が多く販売されていた。それは、乳業メーカーの付加価値販売戦略の所産である。

酪農家は、取引・価格交渉において、季節や需給により短期間で乱高下する取引乳価に翻弄され「買い叩き」にあうなど、非常に不利な条件にさらされてきた。このため、酪農家と乳業メーカーの間には乳価をめぐる「乳価闘争」が拡大し、1960~1970年代には生産者による「生乳出荷スト」などが展開された。抗議する酪農民が生乳廃棄するなどの行動で社会的関心も高まった。

1975年7月8日、大手メーカの工場前で生乳投棄をして抗議する酪農家(『中央酪農会議20年のあゆみ』より)

1977年9月16日、大手某社への出荷カットをするため東京工場に入るタンク車の生乳搬入を阻止した(『中央酪農会議20年のあゆみ』より)

そのピークは、1977年に大手乳業工場前で酪農家と酪農団体がピケを張り、タンクローリーを止めたときだ。『中央酪農会議20年の歩み』に当時の話が詳細に載っているが、関係者の中には「国鉄でもやらなかった8日間ストをわれわれはやった」と胸を張った人も出てくる。ヨーロッパでは、現在でもトラクターデモや、豚や鶏を放すといった農民運動が頻発しているが、日本でもかつて農民の運動は盛んであったのだ。

その前の1950年代には「労農提携“十円牛乳”運動」も展開された。酪農家は乳業メーカーから買い叩かれて困っている。一方で消費者は加工乳ばかり売られて普通の牛乳は飲めない。そこで労働者と農民がともに闘おうと、総評と京浜地帯の労働組合、神奈川県津久井の酪農組合が連携し、今でいう産直をやった。労働組合が職場に牛乳引き取りの受け皿をつくって工場の労働者に安くておいしい牛乳を飲んでもらい、津久井の酪農家は大手乳業メーカーに出荷せず、協同乳業等の工場で農協系牛乳として製造・提供した。日本の生協は、この牛乳の産直を基本にして発展していったといえる。この運動がのちの「不足払法」につながった。

不足払法と指定団体による生乳需給調整システム

こうした事態の解消を目指して、乳業メーカーと酪農家の間に農協が入って価格交渉などもおこない、生乳が過剰なさいにも価格が平準化するような仕組みをつくることになった。

それが1966年に施行された不足払法(旧・加工原料乳生産者補給金等暫定措置法)だ。乳価の低い加工原料乳向けの生乳に限り、乳業メーカーが支払い可能な「基準取引価格」と、酪農家が再生産に必要な生産費から算出される「保証価格」の間を埋める補給金を国が支払い、酪農家の再生産を促進する制度だった。

補給金交付のため、各都道府県の生乳取扱量の2分の1をこえる農協などが「指定生乳生産者団体(指定団体)」に指定された。指定団体に一元集荷することにより、牛乳等向け生乳を含む酪農家の乳業メーカーに対する価格交渉力の強化と、混乱していた乳価の平準化などが期待された。

不足払法と指定団体制度は約50年間にわたって堅実運用され、酪農・乳業の発展に貢献した。コメが生産過剰で減反に入った1970年代以降も生乳需要は順調に伸び、とくに北海道など大規模酪農経営が可能な加工原料乳地帯の生産性向上に大きく寄与した。しかし、堅調だった生乳需要も1979年ごろから鈍化に転じ、過剰乳製品圧力による乳価下落が懸念される事態になった。

このため1979年度から、指定団体を母体とする自主的なとりくみとして「生乳計画生産(計画生産)」が実施された。生乳の需給調整は非常に困難な中、全国の生産者を組織する農協共販による指定団体制度がなければ、この困難な事業を40年以上継続することは不可能であったことは疑いない。

生乳需給調整(計画生産)業務の経験から

私は1987~1996年まで、指定団体を会員とする全国組織・中央酪農会議に在職し、後半期には生乳計画生産業務に携わった。当時の計画生産は、次年度以降の牛乳・乳製品の製品ごとの需要見込みを予測したうえで生乳全体の需要量を計測、乳製品在庫が適正になる水準に生乳生産量を算出し、全国的な生乳出荷目標数量を各指定団体に示すといった作業だった。

計画生産は景気減退などにより需要が減少すると見込まれたときには、減産型の厳しい目標数量とせざるを得ない。コメの減反と異なり、生乳の計画生産は自主的なとりくみだったが、とくに減産時に遵守されないと乳製品在庫が積み上がり、乳価が下がるので、ペナルティを課す厳しい運用となった。しかし、年・季節ごとに需給が大きく変動するので、単年度ごとの管理では計画生産といってもうまくいかない。「酪農版減反」にすぎないという批判も多かった。

そこで生産者団体は国に対して運動し、約105億円の基金を積んだ「中期計画生産」を実施した。これは、計画生産目標数量を3年間固定し、その間の需給変動は基金発動によって補おうとするものだ。牛は人間と同じく十月十日妊娠し出産して初めて乳が出る。3年計画にすれば酪農家は「来年は搾れ」「再来年は減らせ」ということにならず、リスクを抑えることができる。当時は年間生乳生産量が800万㌧超と、日本の酪農の歴史のなかでもピーク時だった。「中期計画生産」で酪農家を支援し、輸入乳製品も国産にかえて自給率を高めようとみな考えていた。

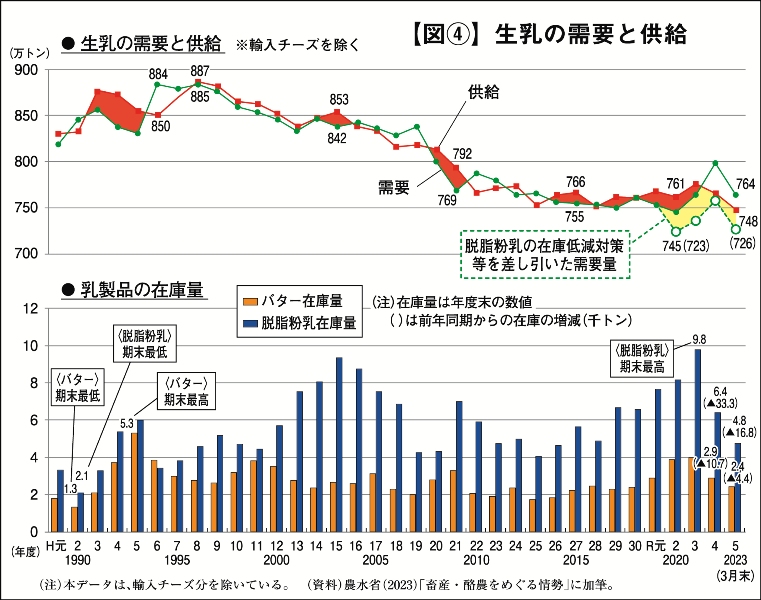

ところが、1992年度の中頃から、バブル崩壊によって業務用生クリーム・バターの需要が急激に低下した。当時はスキムミルクがヘルシーということで、脱脂粉乳だけ需要が高い時代だった。するとバターだけが過剰在庫になる「需給アンバランス」が発生し、バターを減らすために牛を減らせということになってしまった。

われわれも「中期計画の下方修正は避けられない」という見通しだったが、なだらかな生産抑制ということで、目標数量を対前年比「100・9%」に変更するとともに、国に対し、早期に基金を発動するよう要請した。「100・9」は酪農家も含めてぎりぎり納得できる数字であり、この水準に納めて基金を早期に発動すればぎりぎりのところで需給は改善するという見通しだった。

ところが国は肝心の早期の基金発動を躊躇した。背景には財政問題や、農水省等の人事問題などもあったと考えられるが、その結果、1993年度は歴史的な冷夏でコメ不足が発生する一方で、市中に過剰バターが溢れ出し、過去最高の在庫量を記録した。冷夏は牛にとって快適なのでどんどん乳を出し、過剰バターが積み上がってしまったのだ。

1993年8月前後、国は基金発動を決めたものの、同時に「98・5%」とする大幅減産を指示した。これでは大規模な酪農家は牛を相当数殺さなければならなくなる。「中期計画生産」の期間中での大幅減産は現場に説明できない。国の基金発動の遅れに責任があるとして、われわれ担当レベルは猛反対したが国に押し切られ、生乳の一部を出荷せず子牛に与える「全乳哺育」と、能力の劣る牛を潰す「選抜淘汰」への補助という形で生乳生産を抑え込むことになった。

ところが翌1994年は一転して猛暑になり、今度は生乳が不足してしまった。しかし、前年度に牛をつぶしているので、すぐには増産などできない。担当だった農水省のキャリア官僚は異動でいなくなるなか、残ったわれわれ団体関係者とノンキャリアが後処理に忙殺された。しかも、1993年12月にはガット・ウルグアイ・ラウンド「妥結」により、コメ・乳製品等の部分開放(乳製品等は関税化)が強行されていた。幸いにしてその後のWTO・TPPも含め、乳製品の高関税は一定維持されたものの、当時の現場は大混乱し、需給情勢は最悪となった【図④】。

この減産計画の影響は非常に大きかった。酪農家からすれば「3年間は大丈夫だ」といわれていたのに裏切られ、どんどん搾れといっていたのが、突然牛を殺せといってくる。そうしたなかで多くの酪農家が廃業していった。【図①】をみると一目瞭然だが、これ以降酪農家の離農とともに、乳用牛飼養頭数は2018年まで年平均約1・8%のテンポでほぼ一貫して減少に向かってしまう。

この直後には「全酪連事件」が発生した。本来「加工乳」で売らなければならないものを「牛乳」として販売し、工場長らが逮捕された事件だ。当時、ダイエーなど大手量販店から「牛乳」を供給せよという圧力が強まっていたが、前年に牛を殺しているので生乳は不足している。もし欠品を出して大手量販店から取引停止されると困るため、工場のラインに残った牛乳に乳製品を混ぜた「加工乳」を「牛乳」と偽って販売したのである。もちろんこれは不法行為だが、当該関係者だけが一方的に悪かったと断定できるだろうか。生乳供給がひっ迫していたこと、当時の量販店の要求が過大であったこと、しかも生乳供給ひっ迫には、基金発動の遅れも影響していたことなどを考えると、当時の関係者は一面で被害者でもあるのではないだろうか。これほど生乳の需給調整は大変で、失敗すると多くの人が不幸になるのである。

一元集荷体制の破壊とくり返される悲劇

生乳生産がピークとなった1996年度以降、都府県における酪農家減少などによって生乳生産は減少した。2003年度や2008~09年度に過剰期はあったものの、計画生産によって需給は基本的に均衡~不足基調で推移した。

こうしたなか、2013年度は1991年度以降でバター在庫が最低となり、この前後に「バター不足」が社会問題となった。原因は国の需給見通しの誤りであったにもかかわらず、あたかも責任が農協・指定団体であるような恣意的な宣伝がなされた。代表的なのがテレビ東京『ガイアの夜明け』の「巨大“規制”に挑む!~明かされるバター不足の闇~」(2016年放送)という番組だ。これは同時期、安倍政府の「農協攻撃」による農協法改定と連動したものであった。

農協・指定団体は多くの生乳を集めて、余りそうなときは乳製品工場に持って行くなど配乳調整をし補給金を酪農家に届けている。しかし『ガイアの夜明け』は、「北海道の酪農家は農協への出荷を事実上強制され苦しめられている。バターが足りないのにつくられないのは、農協(ホクレン)が怪しいコントロールをしているからだ」といった論調を展開した。不足払法で農協に独占的に扱わせるのが悪いのだと主張するブローカーも、正義の味方面で登場した。

安倍政権の意を受けた一部メディア報道がおこなわれるなかで、規制改革推進会議が「競争原理が働かない制度は問題だ」などといい、まともな専門家は議論から排除されたまま、2018年に不足払法を廃止して畜安法に組み込むとともに、指定団体以外の非農協系集荷団体(民間生乳ブローカーなど)にも補給金を支払うという法改定が強行されてしまった。これにより、農協・指定団体と乳業メーカーが連携した配乳調整機能が破壊されつつある。テレビ東京は非農協系ブローカーを救世主であるかのように描いたが、彼らは「売りたいときに売りたいものを売るしかない」集団である。繰り返すが、生乳はコメや麦のように保存することができない。ブローカーは生乳が余ったときに処理するための乳製品工場を実質上持っておらず、一部で受乳拒否のような事態も起こっている。一時的な高乳価となる「いいとこ取り」の取引を勧める無責任なブローカーが酪農家の周辺を暗躍し、生乳流通現場の混乱は続いたままだ。

生乳・乳製品流通の特性は全世界共通であり、日本の指定団体制度のような制度は多くの国に存在している。不足払法改廃は、「農協潰し」のために世界の常識に挑戦した安倍晋三らによる世紀の愚策である。酪農に関しては、配乳調整する仕組みがなくなって困るのは酪農家だ。もし日本から酪農家がいなくなったら、だれが730万㌧の生乳をつくるのか、ということだ。

一方、国は、バター不足に対する社会的批判が高まったことなどを受け、2014年度から「畜産クラスター事業」をおこなってきた。この事業で各地の大規模生産法人がこぞって規模拡大を図り、それまで減少してきた飼養頭数は2018年から増加に転じた。2017年度以降はペナルティを伴う計画生産は休止され、増産の追い風となっていた。

その事態が急変したわけである。2021年に脱脂粉乳の期末在庫が過去最高になったことが直近の酪農危機につながっている。脱脂粉乳が過剰になり、バターが不足しているが、バターに合わせて生産調整すると脱脂粉乳が過剰になる。脱脂粉乳に合わせて生産調整するとバターが不足して輸入しなければならないという桎梏になっている。

一方の生乳生産費は、関係者によると昨年まで2年間でキロ約20~30円以上も上昇しているとされる。

搾乳する酪農家

酪農危機から世界を考える

生乳生産の困難さ、構造と本質は30年前と変わっていない。にもかかわらず、コロナ禍前数年の不足基調による「青天井」の追い風のもとで、今後「余乳」は発生しないだろうという気の緩みが関係者にあったのも事実であろう。しかし、現実には30年前の悲劇が繰り返されてしまったのである。とくに、「国民の牛乳・乳製品を安定的に供給しなければならない」という先人の汗の結晶であった不足払法を廃止するなど、酪農・乳業セーフティネットを弱体化させたことの犯罪性は大きい。野菜もコメも頑張れば自給できるが、牛乳は自給できない。世界的な異常気象で、食料危機が懸念される状況のなかで、これ以上の酪農家の廃業を座視していいわけがない。

冒頭に紹介した山下一仁氏の論でいけば、ある意味「酪農危機」の打開は容易だ。彼の主張するように一般的な酪農への支援を打ち切り、彼が礼賛する山地酪農のようなごく一部の放牧型酪農のみを保護すれば、大半の酪農家は廃業に追い込まれるので、当然「酪農危機」もなくなる。しかし、これは酪農家を選別すると同時に、消費者も選別するということだ。実質賃金が減り続けている状況で、山地酪農牛乳のような高額商品を飲み続けることができる人ばかりのわけがない。

山下氏らは「貧乏人は、輸入乳製品による還元乳を飲め」とでもいうのかもしれないが、鈴木宣弘氏によれば、乳製品の国際市場自体が脆弱であり、ウクライナ戦争や中国の「爆買い」など不安定な国際情勢下、今後安定的に乳製品を輸入できるかどうかの保証はまったくない。鈴木氏がいう「世界で真っ先に飢えるのは日本」という訴えは、決して極論とはいえない。

今の酪農生産の在り方に問題がないわけではない。また輸入飼料に依存している状況も改善していかなければならない。だが酪農家からすれば、それは山下氏ら農林官僚が描く規模拡大という筋書きに沿って懸命に努力してきた結果にほかならない。その酪農家・関係者に向かって、みずからが関与した農政への総括もなく、一般的な酪農家への補助を打ち切るべきだなどと堂々と主張するなど、酪農家に対する死刑宣告に匹敵する暴論でしかない。

現在の国民の状況からしてこれ以上の乳価の値上げ(消費者負担)で酪農を維持していくのは限界があるのは間違いない。われわれに必要なのは生産者と消費者の分断を煽ったり、生産者間、消費者間の分断を煽るような暴力的な言説ではない。生乳が「国を支える農産物」であり、酪農が重要であるという認識こそが、国全体で共有されるべきである。

喫緊の課題は鈴木氏が提案しているように、①続出する酪農家の廃業を食い止めるための緊急的な直接補償、②乳製品の市場隔離(国による買い上げ)による国内外への食料援助等への対応、③貿易交渉によるカレントアクセス輸入枠の抑制など総合的対策などである。

そのうえで、④中長期的な所得補償対策の確立、⑤旧不足払法を踏まえた生乳需給調整のセーフティネットの再構築が必要だ。特に、都府県の余乳調整工場への支援も含まれる。余乳を乳製品に加工する工場は青森県以南に非常に少ないうえ、老朽化して更新が困難な事例もあるといわれている。このままでは、都府県では余乳が出たときに持って行く場所がなくなることが懸念されている。⑥中期的には、必要以上に多頭飼育をしないでも酪農家が経営でき、環境負荷をかけないような体制を再構築するため、「みどり戦略」とも連動した自給飼料の抜本的拡大や、余裕ある牛舎への環境改善など、持続可能な酪農生産に向けた支援強化が必要であると考える。

そして、⑦酪農家が1万戸を切るような状況のなかで、担い手支援策(新規参入/経営継承)は、日本農業にとっても喫緊の課題であり、先進地域で実施されているきめ細かい新規参入対策を、国・都道府県もとりいれるべきと考える。酪農危機を真に打開して、我々が今後も安心して牛乳・乳製品を消費していける方途はこうした方向のなかにある。非常事態にある今、関係者の英知の結集が求められる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

たかはし・いわお 1961年、東京都国分寺市生まれ。日本大学大学院博士前期課程修了後、埼玉県狭山市農協(現・いるま野農協)に就職。1987~1996年に中央酪農会議にて酪農政策・消費拡大・需給調整業務を担当。農協共済総合研究所研究員などをへて博士(農学)を取得。2005年より日本大学生物資源科学部助教授、2012年より日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科教授。