日本をはじめ世界各地が記録的な猛暑に見舞われるなか、国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が、「現状の温暖化ガスの排出ペースが続くと2040年ごろの気温上昇が産業革命前より1.5度に達する」との予測をまとめ、公表することを明らかにした。温暖化の被害を抑えるには、今世紀半ばまでに温暖化ガスの排出を「実質ゼロ」にする経済活動などの変革が必要だとする内容だという。

日本のマスコミは猛暑や西日本豪雨を「地球温暖化」のあらわれであると解説している。だが、専門機関の見方はそのようなものではない。防災科学技術研究所(茨城県つくば市)は西日本豪雨について、積乱雲が同じ場所でつぎつぎと発生し線状降水帯を形成する「バックビルディング現象」で「温暖化とバックビルディングの関係はわからない」(前坂剛主任研究員)としている。世界気象機関(WMO)は「6~7月の異常気象が温暖化に起因するかは特定できない」とのべている。

気象現象は複雑で、現在の科学の世界では「CO2排出による人為的原因で、地球が温暖化している」という学説自体が確かなものではない。多くの気候学者や地球物理学者は、IPCCがこれまで公表してきた報告書には確かな科学的な裏付けがなく、政治のベールに包まれた産物であると見てきた。今回のIPCCの「2040年までに……1.5度上昇」という予測も、大きな政治的な配慮をにじませている。

IPCCは1988年設立以来、今世紀末までの気温上昇を予測してきた。1990年8月の第一次評価報告書では、今後も温室効果ガスの規制がなされなければ地球の平均気温は、10年間あたり0.2~0.5度上昇し、2025年までに約1度、21世紀末までに3度の上昇が予測されると記された。

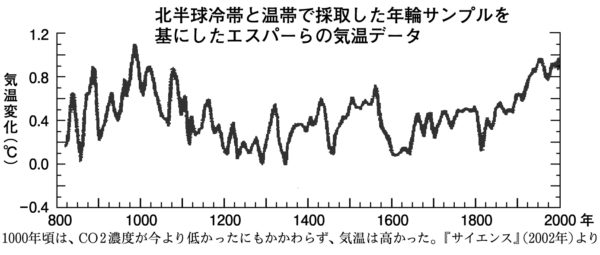

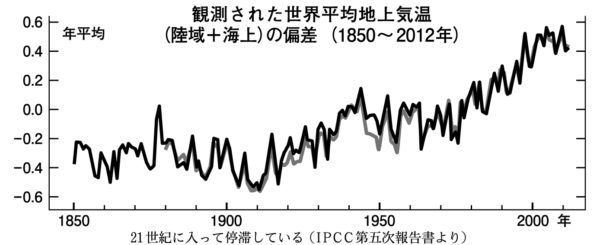

だが、その後約30年をへた現在、CO2削減対策が機能していないにもかかわらず、気温上昇は横ばいである。逆に、寒冷化に向かっているという学説が、科学者の間で勢いを増している。IPCC初代委員長が予言した「2020年にはロンドンもニューヨークも水没し、北極圏のツンドラ帯は牧場になる」というのも、2020年を間近にした今、実現しそうもない。

「排出量ゼロ」の見通しなし

市場争いに利用

もはや「25年までに約1度の上昇」という前提は成り立たないのだが、今回四〇年までの新たな予測を公表したのは、「世界各国に温暖化対策を促すためである」としている。そして、12月に予定されるポーランドでの第24回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP24)での「交渉を加速させる」という政治的な狙いを隠してはいない。

2015年11月に結ばれたパリ協定は、「産業革命前からの平均気温上昇を2度未満に抑え、さらに平均気温上昇1.5度未満を目指す」とし、「今世紀後半には二酸化炭素排出量を実質的にゼロにしなければならない」ことを定めた。だが、それを実現する科学的な技術の見通しが立たないことやトランプ政府の離脱もあり、京都議定書(アメリカは最初から批准を拒んでいた)よりも実現性の薄いものとなっている。昨年、ドイツのボンで開かれたCOP23では、パリ協定の実現に向けての進展がないなかで、世界の財界・企業が協定をテコに「脱炭素」を掲げた市場争いにしのぎを削る状況をあらわにした。

IPCCの「科学的な助言」を各国政府が利権を争うために利用するだけで、本気で実行しようとしないのは、IPCCが持つ構造的機能的な欠陥によるものだとする社会科学者の発言が活発になっている。

科学技術振興機構の佐藤靖フェロー(現新潟大学教授、科学社会学)は『科学的助言』(東京大学出版会)で、IPCCが世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって創設されたこと、アメリカの環境保護庁やエネルギー省の主導で、気候変動とそれに伴う影響や対策に関する自然科学と社会科学の知見をまとめた「評価報告書」などの形で国際社会に提言することを任務としていることを明らかにしている。

佐藤氏は、科学的助言組織としてのIPCCの大きな特徴として、「科学者だけの組織ではなく行政官も入っている」ことをあげている。「しかも、それらの科学者や行政官は、先進国、発展途上国双方をバランスよく含む各国政府によって指名される。したがって、IPCCから政治的影響を排除することは最初から意図されておらず、むしろ科学的見解に政府が一定の形で関与することにより参加国が受け容れやすいものになり、また各国政府が無視できないものになる仕組みになっていた」。

IPCCに参加する行政官は、「とくに気候変動による環境・社会経済上の影響及び適応方策(第2作業部会)に関する検討には積極的に参加した。……数千頁に及ぶ報告書を数十頁の政策決定者向け要約にまとめる際には政治的考慮がしばしば入り込むこととなった」ことも明らかにしている。

IPCCの第1次評価報告書の第2作業部会の検討に深く関与した日本人研究者は、この要約作成こそが「科学と政治がせめぎ合う場であった」として、次のように証言している。

「要約原案を一行一行検討し要約づくりをする部会は、まさに科学を政策に伝える場である。……ところがここでは科学の論理は通用しない。出席者は政府を背負う外交官であり、ロビイストであり、NGOである」と。そして、予見をもった政治的発言や議論の引き延ばし戦術がまかり通るなかで、政策決定者向け要約が「妥協の産物として合意された」と。

佐藤氏は、「地球温暖化に関する科学的知見にはまだ不確実な部分も非常に多く残されているが、世界の科学者コミュニティ(IPCC)は各国政府の関与を得る形で短期間の間に強いメッセージを明確に発した」と指摘している。

さらに、「そもそもIPCCの活動は、当初から気象変動問題を国際政治アジェンダに乗せようという強力な流れのなかに組み込まれており、IPCCはそうした流れを裏付けるエビデンス(証拠)を準備する役割を背負わされて誕生した」と見られていることや、あるIPCC関係者(日本人)が「自然を対象にした政治には、“儀式”としてのIPCCと“神託”としての評価報告書が一応の段取りとして必要」だったと語っていたことも紹介している。

佐藤氏はそこから、「IPCCが当時の国際的潮流に反して人為的な活動による地球温暖化のリスクは低いという結論を出すことはあり得なかったということである」「IPCCは国際政治を動かしたというよりも、むしろ国際政治の流れを後押しする役割を担ったということができる」と明言している。