西日本豪雨の被災地の実態が伝わるなかで、政府・行政の対応が後手後手に回ったことや、歴史的豪雨による災害が予想された5日夜に危険地域にあらかじめ準備を促すよう手を打っておけば、これほどの人的被害は出ずに済んだことが、防災の専門家の間で論議になっている。防災の大前提は早めの避難や減災措置によって、失われる可能性のある人命や財産を確実に保証することにあるからだ。

そのうえで、世界でもっとも多くのハリケーンが襲来する地域の一つ、カリブ海に位置するキューバの防災対策があらためて論議を集めている。キューバは経済的な困窮から、防災インフラ整備は世界的にみて遅れている。大型ハリケーンが幾度となく襲来するたびに首都ハバナが水没するなど、壊滅的な打撃を受けてきた。しかし、死傷者の数は驚くほど少ない。このため、国連や赤十字は「防災モデル国」としてキューバに注目している。

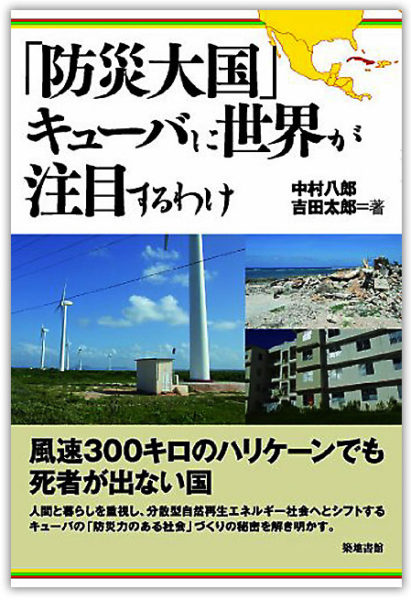

『「防災大国」キューバに世界が注目するわけ』(中村八郎・吉田太郎著、築地書館、2011年)は、東日本大震災の体験から問題意識をもってキューバを訪れた著者が、現地でのハリケーン防災対策を丹念に調査し、日本の震災に役立てる立場からルポ風にまとめたものである。

キューバの防災対策上の観点は、「自然災害というものはない。適切な計画と手段があれば、自然災害は避けられる」というものである。自然は猛威を振るうものであり、現在の科学ではそれにうち勝つことはできない。しかし、それを正しく知って、人命と生活を守るために、国・地域が総力で立ち向かうという精神が重視される。

2005年にアメリカ南東部を襲った大型ハリケーン・カトリーナは、死者1836人、行方不明者705人におよんだ。

キューバでは1996年から2005年の10年にかけて、ハリケーンに8回見舞われたが、そのうち4回はカトリーナと同規模の、あるいはそれを上回る威力を持つものであった。しかし、キューバのハリケーン被害における死傷者は極めて少ない。例えば、2004年のハリケーン・チャーリー(カテゴリー3)では、アメリカのフロリダ州で30人が死亡したが、キューバでは死者数はわずか4人だった。

2008年には、ハリケーン・グスタフとアイクという2つのカテゴリー4の猛威が襲った。アイクだけで、被災家屋は30万戸以上、全体では50万戸が破壊され、20万人が住宅を失い、農作物も35%が被害を受けるという大災害となった。カテゴリーが弱まって上陸したハイチで150人、アメリカでは160人の死者が出たが、キューバでは皆無(グスタフでは7人)だった。

キューバはもとより、理想郷ではない。かつて社会主義陣営に属していたが、今は市場原理を導入し、主要都市は外国人観光客であふれ、経済格差も拡大しているという。国家予算も防災インフラ整備に多くを回すことができない。このため、ハバナでも防波堤などの防災基盤を築くまでに至らず、ハリケーンの高潮では水没する状況にあるのだ。

こうしたなかで、幾度かのハリケーンによる深刻な犠牲と体験を教訓に、中央政府から各地域のコミュニティ・レベルに至るまで防災体制を築いてきた。正確な天候予測ができるよう気象学の向上が国策として重視された。気象研究所がハリケーン襲来が予想される危険地域を特定すると住民は帰宅し、食料や生活用品など備蓄品を確保するよう求められる。

その地域では各州や各行政単位(ムニシピオ)の議長が、地元の「市民防衛本部長」となり、各地区にある「市民防衛センター」に司令部を設置する。ムニシピオ段階では手が回らない避難活動や医薬品の不足は、州政府や全国政府が支援する。さらに、各市民防衛センターの司令部は防災計画を元に、交通手段や施設の確保にあたる。ハリケーンが直撃する24時間前に、各地区の司令部が避難命令を出すが、必要に応じて政府から避難用のバスや車両が提供される。

ハリケーンに襲われる危険が近づけば、入り江の小さな村まで国営バスが避難援助に向かう。ハリケーンが来て救いにいけなくなる前に、つまり後手後手に回らないように、予防措置として広範囲の人人を避難させるのである。そこでは子ども、病人、老人、女性が優先され、ベッドや家財とも避難させている。

キューバでは、40年以上も前からハリケーンや豪雨などの自然災害から国民を守ることを目的に、憲法に「市民防衛」が制定されている。この制度では、リスクが高い地区について調査し、市民が警戒体制を組織することから始まる。企業、病院、工場などの各組織も近くの河川氾濫に弱いとか、海岸からの高波で浸水する恐れがある地点を熟知し、災害時に備えて機材を早めに移動させるなど、訓練をおこなっている。

さらに学校教育でも「防衛」が授業科目として導入され、大学では全学部で防災システムや災害防衛システムが必修科目となっている。迅速な避難の実現の背景には、国民の危険に対する情報提供に加えて、避難者側への細かい配慮がある。牛、馬、豚など生業を支える家畜はもちろん、犬や猫などのペットもともに避難させ、避難所には獣医を待機させている。

災害時の救助活動は赤十字と軍が担うが、人命救助に不可欠な「黄金の10分間」を合言葉に、迅速に現場に向かうことを重視している。機械は古びて壊れやすく、タイヤもパンクしやすいなどハプニングも起こるが、全体の知恵を出し合って目的達成まで計画を詰めていくという。

また、「だれも夜露にはさらさない」を合言葉にボランティアを募り、水の配給では水質の確保に力を入れ、水害によるコレラ、デング熱、マラリアなど熱帯特有の感染症の予防と治療のために、医大生を含めた多数の医療スタッフが送り込まれている。

仮設住宅(一戸建て)の建設や建設資材の生産には、専門の建築労働者とともに被災者自身が加わり、賃金の支給も受けることになっている。さらに、避難所での子どもの教育や映画などの文化的催しを配置することに力を入れている。

著者は、こうしたことを可能にしているのが「連帯の精神」であると強調し、つぎのようにのべている。「この資源乏しき国は、人命と最低限の生活だけは守るという政府への信頼、そして、貧しい中でも助け合っていく人々のぬくもりしかない」「この国の平等とは、たんなる数字上の平等ではなかった。顔が見えるコミュニティの中で、困窮している人から順番に物資が確実に届いていくという納得ができる“平等”があれば、人間はかなりの格差と苦境にも耐えることができる」

また、キューバの防災対策から学ぶべき主要な点として「防災対策の主眼は、洋の東西を問わず地域と住民の生命、財産を災害から保護することにある」という考え方にあると強調している。それは、日本は「防災先進国」を自認してきたが、そうしたうぬぼれから脱却することでもある。著者は被災地の復興においても、「ゼネコンによる復興街づくり」が優先され、被災者の生活再建や生業の回復は後回しにされ、行政ベースの復興街づくりに振り回されて被災者が疲れ果て、地域が衰退する現状からの抜本的転換を提言している。