長崎市中央公民館で20日、6月下旬に長崎市民会館でおこなわれる第14回長崎「原爆と戦争展」(主催/原爆展を成功させる長崎の会など)の主催者のつどいがおこなわれた。被爆者や被爆2世、遺族、主婦などの市民が集まり、今年の原爆と戦争展に向けて意気込みを交流した。被爆から73年を迎える今年、朝鮮半島での南北和解など東アジアの情勢が大きく動くなかで、戦争を食い止め、核兵器廃絶の機運を牽引するとりくみとして被爆地の願いを若い世代、世界へ発信する場にすることを確認した。

長崎市中央公民館で20日、6月下旬に長崎市民会館でおこなわれる第14回長崎「原爆と戦争展」(主催/原爆展を成功させる長崎の会など)の主催者のつどいがおこなわれた。被爆者や被爆2世、遺族、主婦などの市民が集まり、今年の原爆と戦争展に向けて意気込みを交流した。被爆から73年を迎える今年、朝鮮半島での南北和解など東アジアの情勢が大きく動くなかで、戦争を食い止め、核兵器廃絶の機運を牽引するとりくみとして被爆地の願いを若い世代、世界へ発信する場にすることを確認した。

はじめに長崎の会の中里喜美子氏が「原爆と戦争展は、今年で14回目を迎える。毎年この展示会によって被爆当時の記憶が蘇り、くり返してはならないという思いを強くする。長崎市の被爆者の数が3万人を切ったことがニュースになるなど、仲間が亡くなっていくことに寂しさもあるが、1回でも多く続けていけるように頑張りたい」と挨拶した。

次に長崎の会事務局が、とりくみの経過と概要を報告した。

昨年までに原爆死没者名簿には、長崎では17万5743人、広島では30万8725人が登録されており、両市民の頭上に投げつけられた2発の原爆によるこの膨大な犠牲と言語に絶する苦しみを途切れることなく次世代に継承していくことは、戦争を阻止し、核兵器廃絶を進めるうえで何ものにもかえがたいことを強調し、次の様に提起した。

「昨年は、中東や東アジアでも核開発をめぐる対立が激化し、一触即発の事態にまで緊張が高まる一方、国連で世界55カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択されるなど、全世界で核兵器禁止の世論が高まりを見せた。その推進力は、70年以上にわたって全世界に向けて被爆の実相を訴え続けてきた広島・長崎市民の努力と、その苦しみや怒りを共有する世界の人々の行動だった。“原爆投下は戦争終結のためにはやむをえなかった”という原爆使用を正当化する論理に対して、その非人道性と人類への犯罪を鮮明にし、“いかなる民族の頭上にも原爆使用は許されぬ”との意志を発信してきた被爆地の発言が世界的な共感を集めている」。

「今年、緊張状態にあった朝鮮半島での南北和解、米朝対話へと進み、65年間続いてきた朝鮮戦争の終結が確約されるなど、武力ではなく対話による解決の力が強まっている。第2次大戦からつづいてきた核軍事力を背景にした分断対立の歴史を終わらせ、平和友好の新しいアジアを築く契機になるものと期待されている。ふたたび戦禍をくり返させぬ固い絆を結ぶうえでも、戦争と被爆の経験を広く共有し、若い世代に継承していくことは被爆地の責務といえる。市民の願いを束ねる大交流の場として成功させることが期待されている」と提起した。

19日から市内で宣伝行動がはじまっており、自治会や商店街を中心にポスターやチラシが預けられ、市民からは賛同協力とともに、みずから描いた「原爆の絵」や体験記などの資料提供の申し出があいついでいることも報告した。

原爆の絵の提供を申し出る市民(19日)

被爆者の婦人は、12歳の時、長崎大学病院に勤めていた姉が帰らなかった体験を語った。「師範学校で被爆して3日目にわら草履だけを履いて帰ってきた父親が、毎日のように大学病院の焼け跡を探しに行ったが、焼け焦げた死体がゴロゴロしているが姉の手がかりになるものは見つからなかった。かわりに足元の骨をいくつか持ち帰って墓に納めたが、その骨も手で触ると砂のようにサラサラと崩れた。生身の人間を一瞬でそんな姿にするのが原爆だ。長崎大学では裏山にたくさんの遺骨を納めて碑を建てて供養している。デイケアにいけば利用者のほとんどが被爆者だが、みな高齢で動けない。そのかわりに手紙を預かってきた」とのべ、被爆者である92歳の知人から託された歌を数編紹介した。

「核の恐ろしさを知らずして もだえ苦しむ長崎の変わりし街に伏せて泣く」

「夕暮れて 人骨焼きし炎見て 香り交りて南瓜(かぼちゃ)炊く」

「我が命果てしを知らず幼子を 胸にしっかり抱きかかえ 河辺に立ち」

「青春の喜び知らぬままに逝く 斑点背負い血反吐(へど)にたえし姿忘れじ」

「終戦後 解りし妻にさいなまれ 我が命のはかなさに 長崎の丘に平和を叫びて」。

「長崎市民の多くがこのような体験をして、いまも病気とたたかっている。その平和への思いを次世代に伝えたい」とのべ、会場で体験を語る意欲をのべた。

中学2年生で被爆した男性は、「爆心地から4・2㌔の本河内で被爆したが、水源地の脇に杉並木の陰が一瞬で真逆になったのを覚えている。太陽の光を越える熱線だった。5㌔離れた我が家でも畳が持ち上がり、家具が吹き飛ばされるほどの衝撃と爆風だった。このポスターにあるキノコ雲(原子雲)は、爆心地の人も家も、すべての命を吸い上げた雲だ。学友たちはみな丸太のように焼け焦げて死んでいった。長崎では、浦上天主堂などの被爆遺構を壊したり、被爆の真相を消してしまうような行政の対応が目立つ。原爆手帳に記載されていた地名も消され、爆心地からの距離だけを記すようになっている。いま政治が乱れきっているが、このようなことを許すことから戦争ははじまっていくと思う」とのべた。

他の被爆者からも「長崎では今夏から市内電車の電停名を変えるという。爆心地の松山は平和公園に、賑橋はめがね橋へと観光地化させているが、その地名に残る記憶や歴史も塗り替えられてしまわないかと心配だ」「新幹線を敷くために、たくさんの犠牲者が眠っている防空壕を埋めてしまったり、いつの間にか消えてしまった慰霊碑もある。戦後、鉄道自殺をした被爆者の慰霊のために踏切に立てられた小さな地蔵も忘れられてしまうのではないか。体験者が生きているうちに記憶を次代に残す事業をやるべきだ」などの意見も語られた。

長崎市遺族会の男性は、父親が陸戦隊員として太平洋中部のタワラ島(ミクロネシアのギルバード諸島)に派遣され、昭和18年10月に玉砕したことを明かし、「戦死の報を受け、母が小学生だった私を抱いて大泣きしたことを覚えている。それからは貧乏のどん底で母たちが苦労し、歯がみする思いで生きてきた。小学6年のとき市役所社会教育課の誘いで、市内の遺児90人で靖国神社に参拝に行った。24時間かかって着いたときには夕方で、神社の境内にも入れず、形ばかりの行事をした。退職してから遺族会員としてはじめてタワラ島に慰霊の旅にいったが、赤道の南にある椰子の木しかないような岩礁だった。こんな小さな島を奪い合うために5000人が玉砕したと思うと、戦争とはなんだと怒りを噛みしめて帰ってきた。夜空の南十字星を見ながら、同じ境遇の遺児たちと、両親を失って親類をたらい回しにされたり、学校では“父無し子(ててなしご)”といじめられた経験を泣きながら話したことを覚えている。姉も従軍看護婦として朝鮮に送られたまま帰ってこなかった。原爆と同時に数十万人が戦地や空襲で死んでおり、みな国策が生み出した犠牲者だ。2度と戦争をくり返してはならないし、その犠牲を忘れて憲法を戦争ができるように変えたり、犠牲者を粗末に扱うならいい国はつくれない」とのべた。

同じく遺児の婦人は、「父が昭和20年4月23日、沖縄で船もろとも撃沈している。どこで沈んだのかさえわからず、戦後、骨のかわりに名前を書いた紙切れ一枚入った木箱が届けられた。お国のためといって駆り出し、死後に与えられたものは二等兵から伍長に階級が上がっただけだった。いまはヘルパーをしているが、利用者はみんな被爆者なので悲惨な経験をたくさん聞いている。物言えず死んでいった父たちに代わって戦争反対の気持ちを訴えていきたい」とのべた。

論議の中では「朝鮮半島でも南北が平和的に解決することを約束したのにアメリカが軍事訓練をやり、南北対話を流してしまった。非核化というのなら、アメリカこそ核廃絶を約束しなければいけないはずだ」「祈りの長崎といってきたが、気がついたらまた戦争をやる国になっている。唯一の被爆国でありながらアメリカのいいなりで核兵器禁止すらいえない政府に怒りを突きつけないといけない」などの意見も語られ、とりくみの過程で旺盛な市民論議を広げることも話し合った。1カ月後の開幕に向け、地域や学校など市民のなかで宣伝行動を広げること、より多くの市民の参加を促して運営体制を充実させることを確認し、参加者はポスターやチラシを持ち帰った。

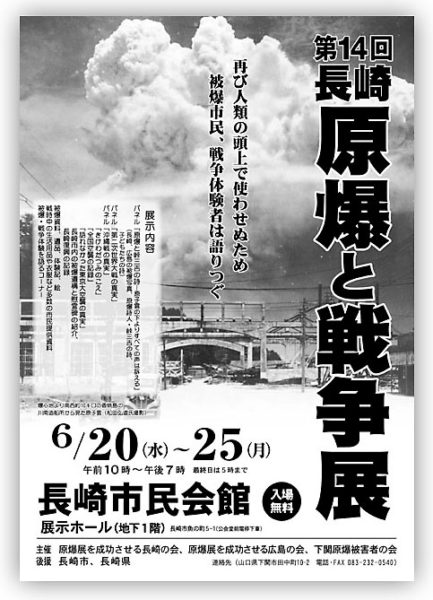

第14回長崎「原爆と戦争展」は、6月20日(水)~25日(月)まで、長崎市民会館・地下1階展示ホールで開催される。24日(日)には、広島、下関の被爆者を招き交流会がおこなわれる。

昨年の長崎「原爆と戦争展」会場

市内に次々とポスターを掲示

下関原爆展事務局は19日、第14回長崎「原爆と戦争展」の宣伝活動を長崎市内で開始した。この日は会場周辺の市内中心部、原爆資料館周辺や住吉商店街などでポスター掲示とチラシ配布をおこなった。毎年恒例となっている同展の開催を多くの市民が快く歓迎し、ポスター掲示など宣伝に積極的に協力していた。

この日、市内の観光地や商店街、寺院、病院、自治会などでポスター掲示とチラシ配布をおこない、ポスター700枚、チラシ7000枚を掲示・配布した。新たに賛同人になる市民もおり、カンパも寄せられた。戦争体験や被爆体験を若い世代に受け継ぐため、同展の活動を支持する動きが全市に広まっており、戦争体験者・被爆者世代から現役世代までがみずからの体験や問題意識を語り、スタッフに思いを託した。

15歳の時、諏訪町で被爆した男性は、「空襲警報が出て学校から帰ってきたときに家の前で閃光を見た。ピンク色とオレンジ色が混ざったような色は今でもはっきり覚えている。自分はほとんどけがはなかったが、1時間もすると“水をください”とやけどを負った人がぞろぞろと山手へ歩いて避難してきた。なかには炭のように真っ黒になって動いている人もいた。その日のうちに親戚の家へ避難したが、その後1週間、焼けた長崎の街で目にした光景を思い出し、気分が悪くなって食事がのどを通らなかった。父親は遺体の処理にも出たが、体を持つと皮膚だけがズルッと向けて手に残ったと話していた。父は終戦から十数年後、白血病で死んだ。戦時中は竹槍を配られ、体育で訓練させられていた。今思うと何のための戦争だったのかと思う。若い世代にもっと当時のことを伝えていかないといけない」と話していた。

クリーニング屋の店主は「旦那が長崎で被爆した。晩年、癌になり医大で研究材料にされたが、結局“原爆との因果関係はない”ということだった。長崎にはこういう人はたくさんいる。あんな愚かな戦争は2度とやってはいけない。若い人に伝えてほしい」と話していた。

飲食店を経営する60代の被爆2世の男性は「嫁も被爆2世だ。身内に被爆者がいる人はたくさんいるが、自分の親は絶対に原爆のことは話そうとしなかった。原爆のことは若い人たちに引き継いでいかなければならない問題だと思う」と語り、ポスター掲示に協力し賛同のカンパを寄せた。

長崎大学の近くに住む70代の女性は「当時この地域は死体の山だった。米軍は戦後、基地にするには一番いい立地である佐世保をとった。実際に基地の中に入ったこともあるが、まったく違う世界でアメリカにいるのかと思うほどだった。米朝会談や核廃絶が今後どうなるか分からないが、国民が全然知らないまま政府のいうことを信じていたら、実は違ったということがたくさんある。本当のことを国民が知って考えていかないといけない」と話した。

自治会関係者の協力も広がっており、チラシ配布や自治会掲示板でのポスター掲示に積極的な対応が目立った。

当時5歳だった自治会長の男性は「4㌔離れた地域からでも原爆の閃光が見えたことをはっきり覚えている。その熱線で当時赤ん坊だった末っ子と幼い弟は原爆症で死んだ。原爆のことを思い出すのは今でも嫌だし、そう思っている体験者は多い。だがこのような大事な活動には協力したい」と話し、ポスターを預かった。

3歳で被爆した自治会長の男性は「当時のことは覚えていないが、親が被爆者の申請をしていた。自分の子どもは申請していない。被爆者に対する手当も切り縮められている。語り部も高齢化しているが、どうやって体験を継承していくかは、長崎でもかなり問題になっている。自分たちができていない分、この活動を応援することが大切だと思う。どうでもいいことばかり国会で問題になり、近隣諸国との対話など一番大切な問題が話し合われていない。そのくせ“制裁”などといっている。こんなことではだめだと思う」と問題意識を語っていた。