「教育は未来への投資」といわれるが、日本政府が将来の日本社会を担う世代の教育にあてている予算の割合は先進国のなかで最低レベルで、とりわけ高等教育(大学・大学院等の教育)や幼児教育は家庭への負担が重くのしかかっている。それはこれまで政府がやってきた教育政策の結果にほかならず、これを改めさせようとする声は現役世代を中心に切実なものとなっている。現在の奨学金制度が学生を苦しめているという大学教員の訴えや、若者の労働問題にとりくむNPOの人人が告発する学生たちの生活事情をもとに、この問題を考えてみた。

最近の学生たちの生活事情をめぐって、次のような実態が明らかになっている。

突然、身に覚えのない多額の請求書が自宅に届き、見てみると奨学金の返済が保証人である親や親族に求められたというケースが続発している。子どもや甥っ子が奨学金の返済に行き詰まったのだ。そのほか、学部の4年に加えて大学院の5年間の奨学金の返済が無理だからと研究者の道をあきらめた例や、会社が倒産して派遣社員となり奨学金が返せなくなって延滞金が発生し、返しても返しても元金が減らないという例、卒業後に正社員になれず、奨学金返済のためにバイトかけもちで働いて体を壊し、親子で自己破産に陥った例など、悲惨な報告があいついでいる。

なぜこうしたことが起こるのか? まず日本の大学の学費はこの間、異常なまでに高騰した。国立大学の授業料は、1971年までは年間1万2000円だった。それが1980年代に入ると新自由主義にもとづく大学改革が実行され、「受益者負担主義」を掲げて国立大学の入学金と授業料が交互に値上げされるようになった。

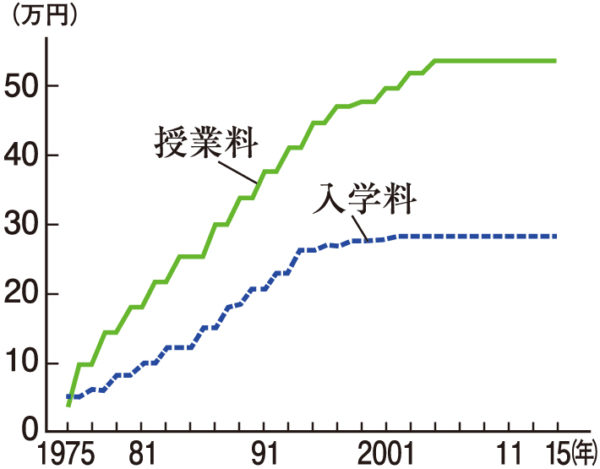

こうして1975年には授業料が年間3万6000円、入学金が5万円だったのが、現在では授業料は年間53万5800円と14・9倍、入学金は28万2000円と5・6倍にまで高騰している【図1】。

さらに私立大学の授業料は平均で86万4384円。私立大医学部になると初年度納入金(平均)は約756万円で、6年間の授業料総額(平均)は3321万円にもなる。

政府は2004年の国立大学の独立法人化以降、国の運営費交付金を毎年削減し、競争的資金を拡大し、大企業、さらには防衛省や米軍などから資金を得て研究を進める産学協同、軍学共同へ誘導しようとしてきた。財務省は2015年、運営費交付金の削減とそれに対応した授業料値上げを求める方針をうち出したが、それを実行すると現在約53万円の授業料が2031年には約93万円になるという試算がある。

一方で勤労家庭の生活の困難さが増すなか、実家からの仕送りは年年減っている。授業料や生活費をまかなうためのバイトに追われて授業に出られない学生が増え、経済的な理由で大学を中退する学生は年間2万人に迫る。下宿代が高いために片道3時間以上かけて自宅通学する学生が珍しくないといわれ、首都圏の主要大学は首都圏の高校出身者が6~7割を占めるまでになった。

こうしたなかで学生たちは、大学を卒業するために奨学金に頼らざるを得ない。独立行政法人・日本学生支援機構(JASSO、2004年に日本育英会が組織換え)の奨学金を借りる学生は90年代の20%台から急増して、2014年には大学昼間部で全学生の51・3%、大学院博士課程に進む学生では62・7%と半数以上にのぼっている。1人の学生が借りる額で見ると、4年間の平均貸与総額は学部生で295万5000円、大学院生で378万7000円になる。

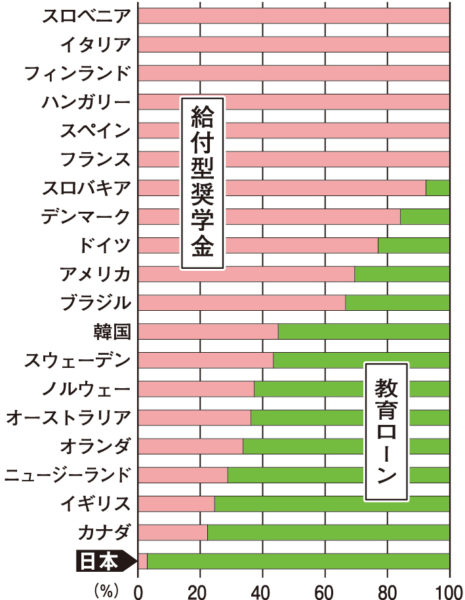

問題は、世界的には返さなくて良い給付型奨学金が一般的であるのに、日本の奨学金のほとんどは返済が義務づけられた貸与型奨学金だということだ。しかも貸与型のなかでも有利子である第二種奨学金の割合が、人数で約71%、金額で約73%と非常に高く、事実上の教育ローンとなっている【図、各国の給付型奨学金と教育ローンの比率】。この奨学金の返済が若者たちを苦しめている。小・中・高校の教員になれば奨学金の返済が免除される制度は、1998年3月に廃止された。

安倍政府はようやく来年度から初めて給付型奨学金を開始すると発表したが、住民税非課税世帯に限るなどの厳しい条件をつけたうえで、1学年2万人に月2~4万円を支給するというもので、奨学金受給者132万人のごく一部にすぎない。

そのことは、子どもの教育に対する親の負担が日本では異常に大きいということを意味する。大学教育に対する公的負担と家庭負担の割合を見ると、日本は家庭負担でまかなわれている割合がOECD諸国平均30・8%の倍以上、65・5%にもなる。

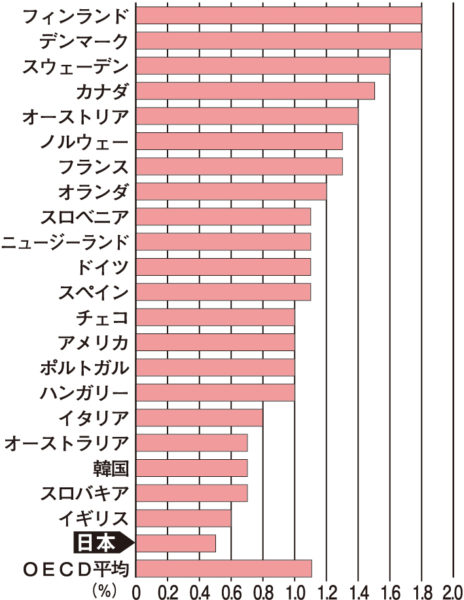

各国の大学への公的財政支出・対GDP比

1970年代までは日本も公的負担の方が多かったが、80年代に逆転した。つまり大学教育への政府の財政支出がいかに少ないかである。日本はOECD諸国のなかで大学にもっとも金を出さない国である【図、各国の大学への公的財政支出・対GDP比】。「東大生の親の平均年収は1000万円をこえている」ということがよく話題になるが、金持ちの子弟しか大学に行けなくなれば国の担い手となる人材の分母は少子化とも相まって確実に減り、質が低下することも目に見えている。

こうして大学卒業時に数百万円の借金を背負って社会に出るが、正社員として就職できずに非正規雇用になったり、長時間労働に耐えられずにやめたり病気になったりして、奨学金の返済が困難になる若者が急増している。2014年には奨学金の延滞者数は33万人になった。

奨学金返済について具体例で見てみると、国立大学で自宅通学の学生が無利子の第一種奨学金を受けた場合、毎月4万5000円ずつ借りることができ、4年間の貸与総額は216万円になる。それを毎月1万2857円ずつ、168カ月(14年)かけて返済することになる。有利子の第二種奨学金の場合、国立・私立関係なく毎月12万円借りたとすると、4年間の貸与総額は576万円だが、利子を年利0・63%の固定金利としても、毎月2万5624円ずつ240カ月(20年)かけて返済しなければならず、返済総額は614万9683円にふくれあがる。

ここで延滞者に対するJASSOの「サラ金よりもひどい」回収が社会問題になっている。奨学金の返済が滞ると、滞納1~3カ月で本人や保証人に督促を開始する。滞納が3カ月を過ぎた時点で奨学生の個人情報を個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録し、延滞が解消しても5年間はローンやクレジットカードの審査が通りにくくなる。滞納4カ月目に入るとサービサー(債権回収専門会社)による取立が始まり、9カ月をこえると裁判所に支払い督促の申し立てがおこなわれる。奨学生が2週間以内に異議を申し立てて裁判を起こさないかぎり、サービサーは給料差し押さえなどの法的措置をとる。2015年にJASSOがとった法的措置は8713件にも達し、強硬な回収で自己破産に陥った若者が年間600人にのぼっている。

さらに延滞金の問題がある。奨学金の返済が滞ると、利子率をはるかに上回る年率5%の延滞金が加算され、年とともに増えていく。また、奨学生の側に特別の事情があって収入がゼロであっても、返済猶予は10年間しか認められない。最近では、一旦返済が滞ると将来返済予定の金額まで含めてJASSOが裁判所を通じて「一括請求」をおこなう事例が増えているという。

なぜそこまでして取立を急ぐのか? 次の世代を育てるための奨学金事業が、銀行や投資家の「優良投資先」となる金融事業に変質しており、さらに利益率を高めようとするJASSOによってこうした強硬な回収策がとられていると、研究者は指摘している。奨学生からの取立によって1年間にJASSOが手にする利益は、利息収入約387億円と延滞金収入約39億円である(2015年)。

第二種奨学金の財源は、奨学生からの返還金とともに、国からの財政投融資資金や民間からの借入金、JASS0の社債で構成されており、学生から利子や延滞金を取り立てることが国や銀行に安定したリターンを保証することになっているのである。

第一種奨学金が受給人数に限りがあるのに比べ、第二種奨学金は高校で平均以上の学力があれば無審査で、月に8万円や10万円、12万円が借りられる。こうした「好条件」で受給者を増やしながら、気付いてみれば奨学金返済のために結婚も出産もできない状況に追い込むなど、金融資本が若者を餌食にしている実態が浮かび上がる。

給付型奨学金ない日本 先進国で最低レベル

以上のような日本の実情を世界各国と比べてみると、日本の場合、政府が次世代の教育にいかに冷淡で、親の負担が極端に重い、世界の中でもまれに見る遅れた国であるかが浮き彫りになる。

北欧や大陸ヨーロッパの先進国では、そもそも学費が無料であり、そのうえで生活費として給付型奨学金が支給されている国が多い。欧州では、教育によって利益を得るのは学生本人だけでなく社会全体だという考え方から、「社会が税金で負担するのが当たり前」ということが社会的な合意になっている。

OECD加盟の34カ国中、大学の授業料無償化を実行しているのは、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ハンガリー、フランス、ポーランド、スロベニア、オーストリア、ドイツ、エストニア、デンマーク、ギリシャ、チェコ、アイルランド、スロバキア、ルクセンブルク、アイスランドの17カ国。また32カ国が返済義務のない給付型奨学金を実施しており、授業料が有料の国でもそれが学生生活を支えている。OECD諸国のなかで、大学授業料が有料でかつ公的な給付型奨学金がないのは日本ただ一国である。

たとえばスウェーデンでは、国立大学とともに、政府から資格を与えられた私立大学でも授業料が無料である。それに加えて、日日の生活費に充てるための給付型奨学金が支給されている。その額は、フルタイム学生に対して最大で年間2万8160クローネ(約46万円)が、最長で6年間支給される。一部の授業のみを受講しているパートタイム学生に対しても、受講割合に応じて奨学金が支給される。奨学金が充実しているため、全学生の71%が奨学金を受けながら大学に通っている。通学のために家を出る学生の多くは、奨学金に加えて教育ローンも利用している。

ドイツでも大学の授業料は無償で、それに加えて公的奨学金である「連邦教育訓練奨学金」がある。これは給付型と無利子貸与型が半分ずつというしくみで、30歳未満の全学生(ドイツ国籍は持たないがEU諸国の国籍保有者であっても、ドイツ国内に定住所のある外国人や難民であっても)に受給資格がある。半分を無利子で返済する義務があるといっても、受給した金額にかかわらず返す額は最大でもトータルで一万ユーロ(約124万円)までと決められている。

スロベニアでも大学の授業料は無料で、アメリカで学費が払えず大学に通えない学生が、多数スロベニアに来て学んでいる。数年前、政府が授業料無償化を廃止する政策を打ち出したのに対して、学生たちがいち早く行動に立ち上がり、政府を退陣させた。

一方アメリカでは、州立大学の授業料が平均9656㌦(約108万円)、私立大学が平均3万3480㌦(約377万円)と高額であり、学資ローンを借りるが返済できず、債権回収機構に追い回されて自己破産する学生があいついだ。2014年時点で学資ローン残高は約138兆円にのぼり、奨学金を借りた4000万人が負債を抱えるという、日本に先行する事態が起こっていた。こうした大卒者の怒りがウォール街占拠運動に合流し、昨年の大統領選に立候補したサンダースが「公立大学授業料の無償化」を掲げて躍進する原動力の一つになったといわれている。大衆運動の発展のなかで今年一月、ニューヨーク州知事が全米で初めて公立大学無償化を発表した。

さらに日本と比べて経済的に困難な状態にあるチリでも、2015年12月に高等教育無償化に向けた法案が可決され、家庭の所得水準が下位50%までの学生の学費が無料になっている。チリ政府は今後も無償化の対象を広げようとしている。

日本の現状はこうした世界の大勢に逆行している。諸外国は少なくとも国の将来のために次世代の教育を重視し、公的支出を増やしたり教育の質を高める工夫をおこなっている。ところが日本政府は、米軍に至れり尽くせりの支援をおこない、地球儀を俯瞰したバラマキ外交をやり、大企業のために優遇税制をつくることには熱心だが、次世代の教育に関しては「教育後進国」といわれても仕方がないほど冷淡な現実がある。アメリカ支配層と金融資本や大企業に奉仕する政治が、貧富にかかわりなく誰でも平等に教育を受けることができるという教育の機会均等へ進むことを妨げ、国の将来の発展を支える優秀な人材を育てることを妨げている関係が暴露されている。