(2025年1月20日付から連載)

「作家と読者のつどい」で講演する鈴木大裕氏(右端)(2024年12月21日、大阪市中央区。隆祥館書店提供)

大阪市中央区にある隆祥館書店が定期的に開催するイベント「作家と読者のつどい」が昨年12月21日に開かれた。10月に集英社新書から『崩壊する日本の公教育』を上梓した教育研究者で高知県土佐町議の鈴木大裕氏が、今日の教育現場が抱える息苦しさの正体をテーマに語った。つどいでは参加者と意見をざっくばらんにかわしながら内容を深めていった。鈴木大裕氏の講演内容の要旨を紹介する。

◇ ◇

はじめに

教育関係者が陥りやすいワナがある。それは、自分の目の前の生徒たちを救おうとして、一つの教室や学校のなかだけで答え探しに走ってしまうことだ。だが、社会の流れがあって今の子どもたちや教育現場の状況がある。われわれに求められているのは真逆のプロセスであり、子どもたちの教育を通して社会のあり方そのものを問い直すことだ。「新自由主義と教育」「教育現場における『構想』と『実行』の分離」「『遊び』のないところから新しい世界は生まれない」という三つのテーマでお話したい。

教育関係者が陥りやすいワナがある。それは、自分の目の前の生徒たちを救おうとして、一つの教室や学校のなかだけで答え探しに走ってしまうことだ。だが、社会の流れがあって今の子どもたちや教育現場の状況がある。われわれに求められているのは真逆のプロセスであり、子どもたちの教育を通して社会のあり方そのものを問い直すことだ。「新自由主義と教育」「教育現場における『構想』と『実行』の分離」「『遊び』のないところから新しい世界は生まれない」という三つのテーマでお話したい。

第1部 新自由主義と教育

2016年に刊行した『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』の「はじめに」で、私は日本の花火大会の話を書いている。

花火大会は昔、死者の慰霊や市民の憩いのためにおこなわれ、みなが分け隔てなく楽しめる場だった。それがいつしか商業化されてきたのだが、その流れは止まるどころか加速している。実際、帝国データバンクの調査によれば2023年に有料観覧席を導入したのは全国の106の主要花火大会の約7割にのぼる。2023年の「びわ湖大花火大会」では、3億円の大会経費を捻出するために有料席を5万席に増やし、レジャーシート席4800円、普通席6000円、2万5000円のエグゼクティブシート、6万円の床几席などをもうけた。さらに「有料エリア」以外の場所での立ち見を防ぐために高さ4㍍の「目隠しフェンス」を設置した。「人が立ち止まることで雑踏事故が起こることを防ぐため」と実行委は説明したが、目隠しフェンスの設置を機に地元住民の不満が爆発。地元の自治連合会は「だれのための花火大会か、何の意味が花火大会にあるのか」と反対決議をあげた。会長は、「この壁はただのフェンスではない。昔を知っている人にとっては、家族や友だちと見ていた思い出までをも遮断してしまう。この壁が人々の気持ちを変えてしまう」とのべている。

ノーム・チョムスキーは「民衆を受け身で従順にする賢い方法は、議論の範囲を厳しく制限し、その中で活気ある議論を奨励すること」といっている。ここでは「花火大会の経費をどうまかなうか」が議論の枠組だ。問われていないのは「花火大会は誰のため、何のためのものなのか」という議論だ。問題は、誰のものでもなく、「社会の富」であった花火大会がいつしか囲い込まれ、行政が公然と市民を序列化して、排除までしていることだ。

学校部活動の「地域移行」も、見方を変えれば単なる公教育の「民営化」だ。「地域移行」後は指導者への謝金等が発生することになる。当然、謝金を払える家庭とそうではない家庭の格差が生じるだろう。部活動を委託できるスポーツクラブ等の受け皿のある地域と、そうでない地域の地域間格差も生まれる。子どもがスポーツをしたければ都市部に出ていくしかない…そんな状況になれば地方創生どころか都市部の一極集中はますます加速する。

部活動は中学生にとってあたりまえの権利だったはずだ。ところが国が私たちに押し付けてくる議論の枠組は「部活動は学校ですべきか、地域ですべきか」というものだ。真に問われるべきは、「スポーツや文化活動に触れる機会は保護者がお金で買うべき「サービス」なのか、それともすべての子どもたちに分け隔てなく保障されるべき「権利」なのか」だろう。もし答えが後者であるならば、子どもたちの権利を教職員への搾取に頼ることなく保障するだけの人と予算を用意することが行政の責任となるのだ。国が、教育界には部活動の地域移行は教員の働き方改革だといい、スポーツ界には学校の運動施設の民間活用によるスポーツ産業の活性化だ、と公言していることを私たちは知っておかなくてはならない。

「不登校」に関する議論もそうだ。国は「不登校児童の受け皿をどう確保するか」という狭い枠組での活発な議論を奨励するが、大事なのは「なぜこれほど多くの子どもが学校に行きたがらないのか」を問うことではないか。「教員不足」の議論も、「どうやって教員不足を穴埋めするのか」という枠組で、「副業先生」を奨励し、特別免許状を乱発してスキルを持っている民間人が教壇に立てるようにしようとしているが、いま問うべきは、なぜこれだけ多くの教員が精神疾患を発症しているのか、なぜ多くの若者たちが教員になりたがらないのか、ではないだろうか。教員不足解消のために「質」が「数」の犠牲になれば、日本の公教育が崩壊の一途を辿るのは目に見えている。

大阪府の吉村知事が大阪市長だった当時、全国学力調査において、大阪市が政令指定都市のなかで2年連続最下位だったことに激怒し、翌年からは全国学力調査の結果を教員の給与、校長のボーナス、学校への予算配分に反映すると宣言した。「子どもたちの学力向上の努力をし、結果を出す教員が高く評価されるのは当然だ」と主張したが、みなさんはこれに対してどう答えるだろうか。

フィンランドの元教育庁長官のパシ・サールベルク教授は、「私たちがどうやって教員を評価しているかですか? 話もしませんよ。そんなことは私たちの国では関係ないのです。その代わり、私たちはどのように彼らをサポートできるかを議論しますよ」といった。吉村さんは「教育現場の結果責任」、フィンランドでは「国家の投資責任」というまったく異なるパラダイムで議論をしているのだ。

2021年に大阪市立木川南小学校の久保敬校長が、大阪市の松井市長に提言書を出した。提言書には、子どもの幸せな成長や人権を大切にしない政治に対する憤りや、増え続ける児童虐待、いじめ、若者の自殺など、子どもたちが抱える生きづらさに対する懸念が綴られている。戦時中の教え子を戦場に送るようなことを自分はしないと思っていたが、自分たちが今、子どもたちを競争的な格差社会に送り込んでいるではないかと悩み怒りに震えているのが伝わってくる。その提言書に対して松井市長は「今の時代、子どもたちはすごいスピード感で競争社会のなかを生き抜いていかないといけない。……世の中いい人ばかりで、もっと競争するよりもみんながすべての人を許容して、そういう社会のなかで子どもが生きていければそれは理想。校長だけで現場が分かっていない。社会人として外に出たことはあるんかなと思いますね」と反論した。

久保先生と松井市長のあいだには相当大きな世界観の違いがある。大人たちがつくりあげてきた古い競争的な格差社会を「是」として子どもたちを適応させるのか、それを「非」として子どもたちにしか創れない、新しい社会の実現を教育に託すのかという違いだ。

世の中のあらゆる出来事を経済的な観点からのみ捉えようとする新自由主義の時代のなかで、教育は「子どもに付加価値を与える投資」、市場で買える「商品」となり、子どもは「将来の労働力」と見なされる。学校と教員は教育というサービスを提供する「サービス提供者」となり、子どもと親は「カスタマー(納税者・消費者)」、教育委員会は「カスタマーサービス(クレーム受け付け係)」と再定義される。そうして、今日の学校は、「お客様を教育しなければならない」という難解なジレンマを抱えるのだ。教育をするという学校の役割は変わらないのに、やって来るのが生徒ではなく「お客様」へと変わったのだ。

今日の教員は、生徒や保護者に口では「先生」と呼ばれるが、サービス業のように扱われ、「お客様」のいうとおりにすれば、今度は「もっと先生らしく」と求められる。そうしたなか、最もラクな応急措置は二つある。一つは、「サービス業に徹する」こと。つまり生徒の「人としての成長」はあきらめて学力向上に特化することだ。もう一つは、「業務のマニュアル化であらゆるリスクを排除する」ことだ。それが、「学習スタンダード」による授業のマニュアル化、「ゼロトレランス」による生徒指導のマニュアル化だ。もはや大事なのは、いかに生徒指導を通して生徒が成長するかではなく、いかにトラブル発生時にマニュアル通りの手続きを踏むか、なのだ。国は全都道府県で「学校警察連携制度」を進めたが、学校が積極的に警察を招き入れるなんて、一昔前では考えられないことだった。

生徒指導は教師の力量が一番あらわれるところで、教育基本法が教育の目的と定める「人格の完成」に関わる核の部分だ。ところが今、団塊の世代が抜けて若い教員が激増した。しかも学校に来るのが“お客様”なのだ。子どもを厳しく叱ろうものならすぐに保護者が出てくる…。そんな環境で現場は萎縮して何もいえなくなる。そのようななかで、生徒に対して“○○さん、注意しましたよ。○回やったら警察呼びますよ”と生徒指導をマニュアル化することが若い先生に歓迎されるのも無理もない。一ついえるのは、日本社会が新自由主義化するなかで、「教育」という営みそのものが成り立たなくなってきているということだ。

第2部 教育現場における『構想』と『実行』の分離

『崩壊する日本の公教育』の231ページで「そして職人が消えていった」という文章を紹介している。

『崩壊する日本の公教育』の231ページで「そして職人が消えていった」という文章を紹介している。

――「法隆寺最後の宮大工棟梁」と呼ばれた故西岡常一が住んでいた奈良県斑鳩町の西里は、法隆寺に仕える職人たちの村だった。彼らの生活は保障され、彼らは法隆寺を守っていた。日頃から法隆寺を見て回り、どこか悪いところがあれば自ら直す。それが法隆寺に仕えるということだった。仕事がない時には農業をしつつ、常に寺のこと、先のことを考え、良い木があれば何年も乾燥させて次の修理に備えていた。

昔、宮大工の棟梁は、木を買わずに山を買っていたと西岡は言う。自ら山を歩いて見て回り、1本1本が育っている環境をじっくり見るためだ。陽の当たり方、水源、風向きなど、異なる環境で生き抜くために、木々は独自の癖を身につける。だから癖は生命力の表れであり、使い方次第ではとてつもない強さを発揮することを、昔の宮大工棟梁は知っていた。逆に、癖のない素直な木は弱く、耐用年数が短いことも。そうして昔の宮大工棟梁たちは熟練のまなざしで木々の癖を見抜き、それに合わせた使い方をしたり、組み合わせたりすることで「木を生かす技」を受け継いできたのだ。

そんな彼らの生活は明治維新の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で一変、食べていくことすらできなくなった。その後、急速に分業が進み、設計、積算、材木の調達、組み立てなど、最初から最後まで職人が担っていた建築の工程は分業され、単純労働化と機械化が進むことで大量生産が可能になった。時間をかけて本当に良いものを一つ作るのではなく、長持ちはしないが安いものを速く大量に生産する資本主義の時代が来たのだ。職人は生きる場所を失い、やがて消えていった――。

私は2023年4月に「クレスコ」という雑誌にこういう文を紹介した。「経済の危機が学校のせいにされ、コンピューター教育など、経済界のニーズに応えることがいつしか教育の目的となり、教員がそれまで培ってきたスキルは価値を失い、『良い先生』像も変化してゆく。多忙化に追われる教員たちは一日の苛烈なスケジュールを乗り切るために、企業によってパッケージ化されたカリキュラムに依存するようになり、自らの仕事に対するコントロールを失った彼らは、強い疎外感に苛(さいな)まれ、教員としてのプライドを失っていく……」。これは日本のことでもなく、今のことでもない。30年以上前にアメリカで発表されたマイケル・アップルという教育社会学者の論文に描かれた、当時のアメリカの教育現場の姿だ。

私が30年以上前の論文を思い起こしたきっかけは斎藤幸平さんによる『人新世の「資本論」』のなかで、労働プロセスにおける「構想」と「実行」の分離というマルクス主義の概念に出会ったからだ。

資本主義の発達は、大量生産による利益追求へと人々を導いていったが、それを可能にしたのがこの「構想」と「実行」の分離であった。商品の構想の段階から完成まで、生産過程のすべてを担っていた職人から、構想が取り上げられ、一連の流れであった彼らの仕事は徹底的に分析、細分化され、誰でもこなせる単純労働へと変貌し、職人は労働から疎外され、スキルもプライドも失っていく……。

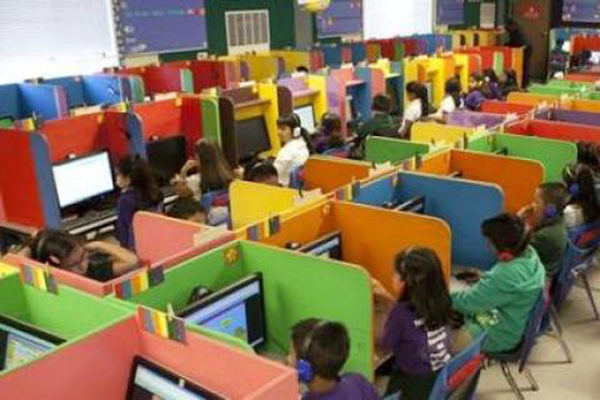

公設民営学校チェーン「ロケットシップ・エデュケーション」で仕切りの中で勉強する子どもたち(LaborNotesのウェブサイトより、2013年12月)

実は同じことが、今日の日本の教育現場で起きている。GIGAスクール構想で「1人1台タブレット」が実現し、操作さえ覚えれば、誰でも簡単に授業ができるようなオンラインコンテンツがものすごい勢いで教室に入ってきた。一見便利なイノベーションは、ものによっては教員からスキルを奪って使い捨て労働者へと変えていく側面があることに注意しなければならない。

あるベテランの先生は、若い研修主任の話に違和感を持ったという。「スカイメニューというソフトを使用して授業をおこなえば、机間指導をしなくてよいので、教師の負担が減り、働き方改革になる」というのだ。また、朝の健康観察も、子どもたちの名前を呼ばなくても、子どもたちにタブレットで「○、×、▲」を入力してもらえばそれで済むと自慢していたという。それに対して、ベテランの先生はこう問うていた。子どもたち1人1人の小さな変化を見取り、「この子少し匂うな」「いつも仲が良いこの2人に何かあったかな」などのちょっとした違いに気づくのが教師ではないのか…。ペーパーテストの点数をあげれば良いというような、貧弱な教育観の中で進められる教育テクノロジーの導入は、教師の脱技能化を進め、教職を単純労働化することになるのだ。

もし豊かな学校生活から授業だけを摘出し、オンラインで配信すればいいのなら、コロナ前からそれをおこなっていた塾の方が学校よりもノウハウもツールも備えている。ICTはあくまでもツールであり、良くも悪くもない。ただ、大事なのはどういう教育観のなかでICTを使うかだ。

2023年に千葉県の小学校で塾講師に算数の授業を委託して学力向上を検証するという報道があった。ペーパーテストの点数をあげればいいだけなら塾やコンピューターに任せておけばいい。教員もいらなくなる。アメリカで急成長したロケットシップエデュケーションという公設民営学校は、1時間で最大130人の生徒を指導することができる。教員免許を持った先生はいらない。教育という人間の営みをコンピューターに委ね、教員免許を持たない人間を監督官として1時間15㌦で雇うことによって、年間に約5000万円の経費削減をしている。それが経営者の利益になるのだ。ICTの活用が貧弱な学力観でおこなわれるのであれば、それは学校教育の合理化、民営化、商品化を招いて逆に危険だ。

教員から、「どういう教育をするのか」という「構想」をとりあげれば、教員の仕事は単純作業をひたすら「実行」するだけになるので、なんの裁量もなくなってしまう。そうして教師は自分自身が好きで選んだしごとから、それまで感じたことのなかった疎外感を覚え始める。国が進めている教員の働き方改革は、教員の業務や勤務時間を減らすことばかりに意識がいき、今日の教員が感じている「労働からの疎外」という側面に対応できていない。

だからこそ、「多忙化の解消」のみにとらわれた教員の働き方改革は、今日の教員がかかえる息苦しさの根本的な解決にならないどころか、「構想」の放棄につながり逆に危険だ。教育現場における「構想」がまだ残っている部分として、運動会や合唱コンクールなどの学校行事があるが、真っ先に削られるのはそういう部分で、削り続けていけば最後に残るのは授業だけになる。そしてその授業が「ペーパーテストの点数を上げればいい」という貧弱な教育観のなかでおこなわれれば、じゃあ学校と塾の違いはなんなのか? ということになる。

『人新世の「資本論」』で斎藤幸平さんは問いかけている。「労働はもっと魅力的で、人生はもっと豊かであるべきではないか。このマルクスの問いは現代にもあてはまります。へとへとになるまでつまらない仕事をして、帰宅してからは狭いアパートで、コンビニの美味くもないご飯をアルコールで流し込みながら、ユーチューブやツイッターを見る生活はおかしいんじゃないか。そして何より、『月曜日が憂鬱』、『日々の生活がしんどい』という感覚は、私たちの実感に合致するのではないでしょうか」。

教員は月曜日を楽しみにしているだろうか? 早く生徒たちに会いたいと感じているだろうか? すばらしいしごとと信じて教員になった人々が、「教師」というしごとから疎外されている。教育現場に「構想」をとり戻さずに勤務時間や業務の削減だけを求める働き方改革は逆効果だ。

第3部 『遊び』のないところから新しい世界は生まれない

今日の社会に欠けているのは「あそび」なのではないだろうか。「プレイ」という意味だけではない。機械などの接合部にも、「あそび」がなければうまく動かない。それは、「すきま」とも表現できると思う。

『むかし学校は豊かだった』(阿吽社)という本がある。そのなかで、倉石一郎さんという京都大学の先生が、長距離列車から食堂車が消えたことに注目している。確かに、鉄道の機能だけ考えたら、新大阪から東京に着けばいい。だが人間はそういう生きものではない。A点からB点に移動する間にも意味を見出したい生き物なのだ。そして、食堂車がその役割をしていたのだ、と言う。窓際の席ではない人でも、食堂車に行けば景色を見ながらお弁当を食べることができた。座っているのに疲れた人は、身体を伸ばすことができた。他の客との会話も生まれた。それによって電車の中にも「住まう」という概念が存在していた、というのだ。

倉石さんは、近年の教育現場でも同じことが起こっており、学校から「住まう」という概念がどんどんなくなっていると指摘する。

私は、それは2020年の学習指導要領の改訂に顕著にあらわれたと考えている。学習指導要領は本来「何を学ぶか」というカリキュラムの基準だったはずだ。それが、前回の改訂では、「何ができるようになるか」というパフォーマンスの基準へと形を変えた。そうなったら、いかに早く安く効率的にA点からB点まで到達させるかという議論になりかねない。国が何を学ぶか、何ができるようになるかを決定し、学校現場はただそれを実行するだけ。まさに教育現場における「構想」と「実行」の分離そのものではないか。

2022年の学習指導要領の改訂で、高校の国語から文学が消えるといわれている。国語は「論理国語」と「文学国語」の選択教科になり、学習指導要領の改訂とともに文科省から出された長文問題の例題では、小説などの抜粋ではなく、「行政のガイドライン」や「駐車場の契約書」などの読解問題がズラリと並んだ。入試で文学の問題が出ないなら、誰が「文学国語」を選択するだろうか。

確かに、文学を読んでも直接何かの役に立つわけではないかもしれない。しかし、文学に触れることで人生は豊かになる。なぜそれだけではダメなのだろうか。人間性の復活が求められているのではないだろうか。

アメリカを代表する教育哲学者のジョン・デューイは、『教育は人生の準備ではなく、人生そのもの』といった。しかし日本の教育をふり返れば、中学校の勉強は高校受験のため、高校の勉強は大学受験のため、大学の勉強は就職のため…と常に教育が人生の準備に成り下がっている。デューイの言葉は、「学ぶことそのものに価値があるのでは」と私たちに疑問を投げかけている。

ダライラマは「人間はお金を稼ぐために健康を犠牲にし、今度は健康を取り戻すためにお金を差し出す。そして未来を心配しすぎて現在を楽しまない。結果として、人は現在も未来も生きないのだ。いつ訪れるかもしれない死を忘れて生き、真に生きることなく死んでいくのだ」といった。教育でもまさに同じことが起こっている。日本の子どもたちは、真に学ぶことなく大人になっていくのではないだろうか。

「コモンの『自治論』」(集英社)のなかで、松村圭一郎さんという文化人類学者がこんなことを いっている。「資本主義とか、市場の新自由主義のイデオロギーとか言われると、私たちはひとりでそれにどう立ち向かっていけばよいかわからず、途方に暮れると思います。個人がひとりで資本主義を倒したり、組織的な政治運動を始めたりするなんて、とても自分にはできそうにない。難しくてよくわからない問題に関わるのは面倒なので、人任せにする。その態度の裏には、そんな絶望感が関係しているようにも思います」と。

これは多くの教員にも通ずる思いだと思う。そんな教員に、彼は文化人類学者ならではのミクロな視点で「絶望する必要はない」と次のように優しく語りかける。

①この社会は「わたし」の集まりによって構築されている。それに気づくことにこそ希望がある。「わたし」たちが社会を構築しているなら、それをつくり直すことも可能だから。

②いくら支配的に見えようとも「モノ・カネ」の価値観に社会が完全に呑み込まれることはない。

少し補足しよう。松村さんは、文化人類学のなかで起こったパラダイムシフトに注目する。古典的な文化人類学は、「未開社会」を「長期的で人格にもとづいた人間関係」によって成り立つ贈与経済ととらえ、それが文明化の過程で、「短期的で匿名な関係性」で成り立つお金を介した商品取引に象徴される貨幣経済と置き換えられると考えていた。でも実は贈与経済か貨幣経済という白黒ではなくて、両者は連続体であり同時に共存し得る、そして贈与経済が貨幣経済に完全に呑み込まれることはないだけでなく、揺り戻しも可能であるとする見方が主流になってきたのだ。

③市場経済にもとづく資本主義一色に見える社会でも、目をこらせばシステムに包摂されない「すきま」がいたる所に点在し、そこでは貨幣のやりとりだけでは説明のつかない人間関係が淡々と営まれている。

岡山の小さな町の本屋で、女性店主が病に倒れたことがある。すると常連達がだれにいわれることもなく店の前を掃き始めたり、郵便物を病院に届けたりした。贈与経済的な人間関係がそこには存在している。目をこらせば、資本主義的な格差社会のなかでもこのような「すきま」がある。そんなすきまに目を向けることにこそ希望があるし、そういうすきまがあるからこそ、社会の底が抜けるのを防いでいるというのだ。「市場原理と贈与交換が組み合わさって“利害からはみ出して生まれる共同性”が生まれ、バラバラだった人たちの“結節点”となるような店が、小さな町でも都市部でも無数に存在する」と書いている。まさにこの隆祥館書店もそんな結節点なのだと思う。

2019年のロサンゼルス教員組合スト。横断幕には「私たちは生徒のために闘っているLAの先生たちを支持する」と書かれている(Photo by Raymond Rios)

前著、『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』で「一つの教育政策で新自由主義をひっくり返すことはできないが、教育を通した社会運動を通じて人々の意識を変え、社会の潮流を少しでも変えることはできる」と書いたが、松村さんの言葉を借りれば、それは仲間を見つけて連帯と運動を通してその空間を広げていくことなのだと思う。

アメリカでは教員が先頭にたって新自由主義に抗う運動を起こした。教員たちが子どもたちのために声を上げたからこそ、その教員たちを親たちが支えた。生徒、保護者、先生が一緒になって、「今の教育はおかしい」と声を上げた。そんな運動が他の業界にも飛び火し、2023年には自動車業界にストの嵐が吹き荒れた。彼らは新自由主義に対抗するには、その真逆である民主的な運動しかないと理解しているのだ。マサチューセッツ州で教員ストを牽引した私の友人バーバラ・マデロニは、「たたかえば勝利する」という。「たたかえば常に要求が実現できるという意味ではありません。民主的なプロセスを通じ、互いに深く敬意を払い、私たちが求める世界を展望してたたかうことで、すでに私たちは勝利しているのです。資本主義が私たちに押しつけるのとは正反対の経験を運動のなかで作り出すのです」

最後に、私たちは「豊かさ」の概念を再定義することが必要だと思う。豊かさの概念があまりにも狭い。私が今、お金では買えない豊かさに溢れている土佐町(高知県)という中山間地域に住んでいるのも、そんな思いからだ。バランス失った資本主義社会に対するアンチテーゼはおそらく都会からは生まれないだろう。日本全国には、土佐町のような「すきま」がいたるところにある。そんな地域に目を向けるところから何かが始まると思う。

子供たちの自殺が史上最高を更新しています。最も深刻な問題ではありませんか?