(2025年1月29日付)

日本では災害時にはいつも体育館に段ボールを敷いて雑魚寝の避難生活が強いられる。写真は東日本大震災時の避難所(2011年4月、福島県)

「能登のスピードがこれからの政府の前例になる。したがって、島根半島や島根県の山間部で同じような災害があったときに、能登でのスピードを前提に政府は対応してくる。それは耐え難い。他の地域も同じ扱いを受けると宣言されているようなものだ」――島根県の丸山達也知事は1月11日、発生から1年を迎えた能登地震被災地の現状をめぐり、地方における国の災害対応の鈍さに危機感をあらわした。日本列島の半分が揺さぶられるとされる南海トラフ地震が今後30年間に80%の確率で起きるとも試算されるなか、日本では甚大な被害を被った人々や地域を救う体制や制度が確立されておらず、地方自治体にとっては「今日の能登は明日の我が身」の切迫感が渦巻いている。石破政府もようやく防災庁の創設に言及し始めたが、これまでの災害の知見、また他国の防災体制とも比較しながら、災害対応のあり方について記者座談会で論議した。

名ばかり「防災庁」では意味なし

能登半島地震から9カ月後、避難所に身を寄せる避難者たちの段ボールベッドで仕切られた生活空間(2024年9月、珠洲市)

A 昨年元日に発生した能登半島地震から1年以上が経過したが、現地ではいまだに体育館や公民館での段ボール生活を強いられている人もおり、崩れたり土砂に埋まったまま手つかずの住宅も多く、仮設住宅に入った人たちも住居再建のメドが立たない。

過疎地の復旧を「無駄なコスト」と見なす国によるあからさまな放置政策のもと、故郷での生活再建を諦めて人口が流出し、長い歴史と文化を育んできた地域が存続の危機に追い込まれている。時間とともに公助は打ち切られ、宅地のガレキや土砂の撤去までボランティアなど民間の善意に頼るのみ。とても先進国を名乗る国とは思えない恥ずべき光景だ。

島根県知事が先日、「(能登では)水道がまだ通っていない。復興というか復旧ができていない。日本の国として恥ずかしいことだ」「政局(総選挙)優先で補正予算を12月まで遅らせてきたことを含めて、迅速だったとはとてもいい難い。衆院選石川3区で自民党は負けた。有権者の審判は下されている」「島根半島や隠岐諸島、山間部などの僻地を抱える地域。能登半島地震の対応が前例となることはあってはならない。同じ扱いを受けると思えば黙っていられない」と怒りを露わにしていたが、まさに全国の地方自治体にとって他人事では済まされない。

B 阪神淡路大震災から30年が経ったが、国による行財政改革によって、そのとき以上に地方自治体の財政もマンパワーも削り込まれてきた。

社会全体も30年の不況のもとで少子高齢化が進み、災害や病気などで一度つまずけば貧困まっしぐら。金融広報中央委員会の調べでは、20~60代で5~6割が貯蓄ゼロ世帯だ。物価高もあわさって中小企業もバタバタと倒産廃業しており、平時でさえみんなギリギリの生活だ。

災害時に従来のように国が被災自治体や被災者の自助努力に丸投げする姿勢をとり続けるなら絶望しかない。地方自治体としては「災害時はお手上げ。行政はパンクします」を決め込むか、住民を守るために国に対して確固たる姿勢で要求するかのどちらかしかない。

一方、今後30年のうちに80%の確率で起きると想定されている南海トラフ地震は、九州から東海を中心に広範囲に被害がおよび、最悪の場合、死者は32万人、被害額は220兆円(阪神大震災の17倍、東日本大震災の10倍)と試算されている。首都直下地震も30年間で70%の確率で発生するとも想定されており、それに備えるとしてゼネコンを潤わせるインフラ投資(堤防建設や建築物の耐震化)だけは盛んだが、避けて通れない被害によって危機に置かれる人(被災者)を救うための施策は置き去りにされたままだ。

あれほど防衛予算確保のために「安全保障、安全保障」と連呼するくせに、足下の現実は「国は国民を守りません」「自己責任で生き延びよ」で進行している。NHKなどがしきりに「災害への備え」と称して、各家庭でペットボトルを何十本備蓄しろとか、ガズボンベは数百本いるとか、家の耐震工事を進めろとかアナウンスしているが、どう考えても個人では限界がある。公の災害対応を機能させなければ、社会的弱者から切り捨てられていくのは目に見えている。

C 石破政府は「防災庁」設置をいい始めたが、具体策はまだ何も出ていない。これだけの災害大国でありながら防災や災害対応専門の省庁がなかったこと自体が異常であり、体制を整えることは急務だが、口先で何を想定して何をいおうと実態は能登の現実が示している。1年経っても家がない、水が出ない、下水が使えない。住居も田畑も土砂に埋まり、港も損壊して使えない。コミュニティ維持のために必要な住宅再建や生業再建に関しても「私有財産には公費は投入しない」などといって微々たる見舞金を出すだけだったり、実質の貸し付けをするだけで損失補填や支援はしない。被災者生活支援制度では、自宅全壊でも基礎支援金は100万円(住居新築や購入の場合に限り200万円加算)だ。半壊以下は1円もない。すべて自治体や被災者の自助、共助に委ね、補正予算すらケチるのだ。

昨年末には、ボランティアだけでは民有地や宅地の土砂撤去が追いつかず、石川県知事が自民党を通じて自衛隊派遣の打診をしていたが、それを水面下で蹴って正式要請を諦めさせていたことが国会質疑でも明らかになった。防災庁を設置したところでトップの政治判断が狂っていればハリボテだ。そもそも人を救う気がないのだ。

災害関連死が急増 100年変わらぬ避難所環境

自宅が倒壊し、夫と二人の手で小屋を建てたという女性。地震発生から9カ月たっても住居の確保はできていなかった(2017年1月、熊本県益城町)

A ここ最近の災害を見ても、地震による直接死よりも避難生活のなかでの災害関連死の方がはるかに多いのが特徴だ。公助の乏しさを物語っている。

阪神淡路大震災(1995年)では、死者6434人のうち災害関連死は1割強の914人だったが、新潟中越地震(2004年)では死者68人のうち52人で直接死の3・3倍、熊本地震(2016年)では死者276人のうち221人で直接死の4倍超だ。

能登半島地震(2024年)では、昨年11月時点で熊本を抜き、死者462人のうち半数超の235人となり、現在も増加を続けている。津波による死者が1万4000人をこえた東日本大震災(2011年)でも、関連死は死者全体の2割に当たる3802人だ。これらは、あくまで遺族が申請して自治体行政に認定(統一基準なし)された数であり、実際の数はこの枠にはとどまらないだろう。

災害関連死の増加は、高齢化率が高い地域であったりすることも影響するだろうが、いずれにしても被災後の過酷な避難生活での肉体疲労や心労、病状の悪化、狭く劣悪な環境や車中泊などでのエコノミー症候群、栄養障害などが原因で亡くなる人が後を絶たない。家屋倒壊や津波などから生き延びて、本来救うことができたはずの命であり、災害対応に原因がある。政治災害であり人災による犠牲者だ。

どこの避難所に取材にいっても、避難生活の長期化や家や生業を失った絶望感から立ち直ることができず、「いっそあのとき死んでいたらよかった…」という胸を締め付けられるような高齢者の声も耳にしてきた。能登でもいまや「国や行政が助けてくれる」という期待は皆無だ。「国とはこんなものなのか…」と。

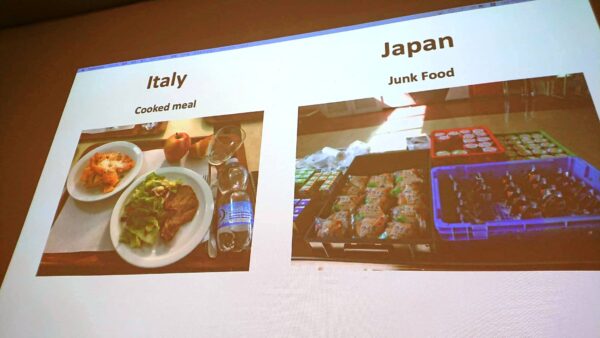

C 避難所の劣悪さは30年前から何も変わっていない。せいぜい段ボールベッドが導入されたくらいの違いしかない。大人数が間仕切りもない体育館に集まり、床で毛布などにくるまって雑魚寝をし、おにぎりやパン、弁当の支給をするといった光景は、戦前の関東大震災(1923年)の写真にも見ることができるので100年変わっていないことになる。生活水準の向上とあわせて考えると棄民そのものではないか。海外から「難民キャンプよりも劣悪」と評されるような恥ずべき実態だ。

能登では、子持ち世帯は避難所で他の人たちに迷惑をかけたり、気苦労も多いから、壊れた自宅に戻って生活を続けたり、高齢者たちも段ボールベッドでは休まらないので夜は水の出ない家に戻って寝る人もいた。家に戻れない人は車中泊をしたり、畑のビニールハウスの中で生活をしている有様だった。それも半年以上もだ。

世界標準からも逸脱 台湾やイタリアとの比較

台湾地震発生から数時間後にはベッドを完備し、プライバシーに配慮したテントが設置された花蓮市内の避難所(昨年4月3日、台湾)

B 話にならない日本の災害支援体制だが、世界の他の国・地域はどうなっているのかを見ると、昨年4月にM7・2の地震に見舞われた台湾では、地震発生後わずか2、3時間で避難所が設営されている。

最も被害が大きかった花蓮市の避難所では、冷房完備、簡易ベッドが備えられたプライバシーに配慮したテントの設置、女性や特別支援者専用の寝室も設置された。飲食料も充実し、Wi-Fiや充電、電話サービス、子どもが遊ぶスペースなども用意されたという。

日本と同じフィリピン海プレートの活動に連動する位置にあるため地震が多く、行政が日頃からボランティア団体や支援団体と密接に連携している。被災直後もすぐに必要な物資の情報交換等をおこない、2時間後にはテント設置、3時間後には被災者を受け入れたという。台湾では、こうしたボランティア団体を支援専門家と位置づけ、日頃から行政へのアドバイザー的役割を担っているそうだ。要するにNGOや災害ボランティアを国が保護・支援し、準公務員的な扱いをしているから可能な対応だ。

C 日本では被災市町村が避難所の開設・管理運営をおこなう制度になっているが、自治体そのものが被災しているのだから避難所の開設もままならない。能登でも住民自身がそれぞれ食料を持ち寄ったり、極寒にもかかわらず体育館には毛布も暖房もないため、自治会倉庫や壊れた家の中から毛布や衣類を引っ張り出してみんなで暖をとったという話も聞いた。

自衛隊が運ぶ支援物資が届いたのは数日後の話であり、炊き出し支援が始まったのも遅いところでは約1カ月後というありさまだ。「台湾にできてなぜ日本にできないのか」といわれていた。

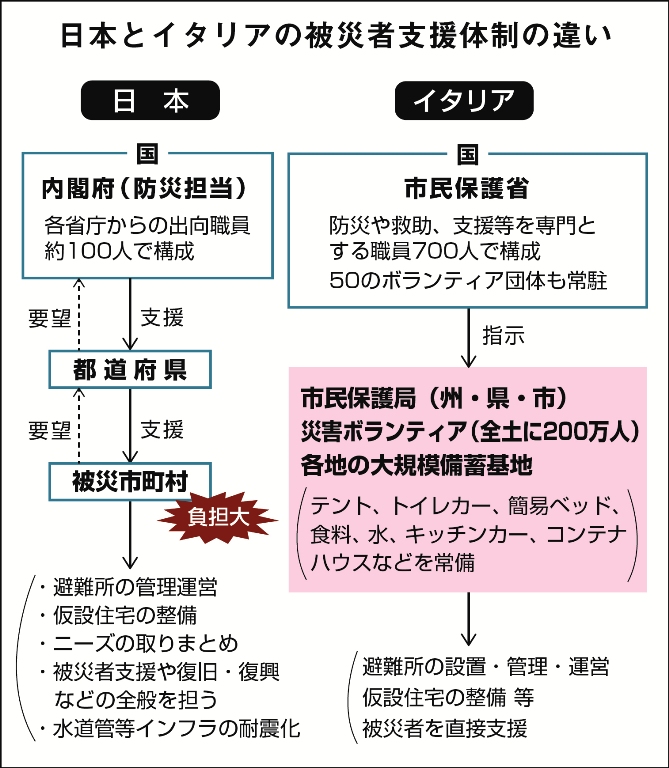

A また、災害先進国として知られるのがイタリアだ【図参照】。火山・地震国でもあるイタリアでは、1980年に起きたイルピニア(南部)地震で2500人もの死者を出した。災害対応が各省庁バラバラでおこなわれていたため初動が遅れたことに猛烈な批判が集まり、これを機に国の防災司令塔として市民保護(安全)省が設立された。防災対策・人命救助・被災者支援・防災訓練等の任務を一括して担当し、700名の専門職員で構成されているという。

首相管轄機関だが、省のトップとして長官(災害対策に直接かかわる専門職員)がおり、大臣(政治家)はいない。さらに省内には、約50ものボランティア団体が常駐し、災害が発生すると35分以内(法定)に、首相、長官、軍、消防、赤十字、ボランティア団体代表などを含めた災害対策会議が開かれ、災害レベルを判断し、州・県・市にある市民保護局、さらには全国にいる災害ボランティア(運転手や調理師なども含め約200万人が登録)に指示を出す仕組みだ。

国と州・県・市の市民保護局は必ずしも上下関係ではなく、出向者もいない。州の市民保護局は国や地元自治体などの許可を得ることなく、被災者支援をおこなうことができることも法律で義務化されている。

各地には、大規模な備蓄基地(倉庫)が常設されており、各種救急車、オペレーションセンター(司令塔)車、衛星通信設備、大型プリンター(地図刷りだし用)、消防車、空中消火用の水槽、発電機、照明灯、避難所設置のためのクレーンや重機、10分で組み立て可能なハイドロテント(高圧空気を注入)、ベッドなどの寝具、暖房装置、食事用テント、キッチンカー(1時間で500食提供可能)、コンテナハウスに至るまでを常備。日頃から訓練を受けて専門技能をもった登録ボランティア(各州に数千人)がそれらを携え、被災者を直接支援する。

このような災害ボランティアを国が支援することが法によって規定されており、ボランティア団体による防災教育を受ければ受講者に給料が出たり、災害現場に向かうさいの移動費などの実費は国が負担し、社員が出動した企業には金銭的な補助もある。ボランティアは専門職として国が身分を保証しており、軍などと同等の機関として扱われているという。

避難所・避難生活学会の榛沢和彦医師(新潟大学特任教授)や、れいわ新選組の高井議員など、実際に現地を視察した人たちが発信しているが、2009年のラクイラ地震のさいには、このようなシステムのもとで発災から1時間後には支援部隊が出発し、各世帯ごとにテントが設置され、翌日にはパスタなどの専門シェフが作る温かい食事が提供されたという。トイレやシャワーも20人に1つは避難所に配置することが法律で決まっている。

イタリアの避難所に設置される被災者用のテント

トイレとシャワーを備えたコンテナも設置される(イタリア)

イタリアと日本の避難所での食事の比較(高井たかし議員のブログより)

被災市町村が避難所の運営などをすることはなく、国(実働は災害ボランティア)が直接おこなうため、同じ被災者を支援者(行政)と受益者(住民)に分断し、ものもいえなくさせるような日本の現状とは大きく違う。

「避難所は耐えしのぐ場所ではなく、元気になる場所であるべきであり、避難所で命と健康を守ることは復興へ向かうための早道」という考えがベースにあるという。

C 応急仮設住宅も、日本では面積が1戸当り30平米(9坪)と基準が狭く、仮設といいながら5年、10年と長期の生活を強いられていることも健康や生活に影響を及ぼしている。

国際赤十字などが提唱し、紛争地の難民キャンプなどにも用いられる「スフィア基準」では、避難者1人当りのスペースを最低3・5平米(2畳半)、トイレは20人に1つ(男性用1個に対して女性用3個の割合)、衛生的な水は最大利用者「蛇口1つにつき250人」などとなっているが、日本の現状はほど遠い。基準が紛争地以下なのだ。

イタリアでは、仮設住宅は家族人数にあわせて2LDK、3LDKのタイプがあり、広い部屋では100平米もあるという。2009年のラクイラ地震では、特別立法で仮設住宅に家具、電化製品のほか、食器まで備え付けられたという。家賃は無料で入居期限は特に決められておらず、自宅が再建できるまで住み続けられるようだ。ただし水光熱費が自己負担であることに批判が強いと報告されている。

いずれにせよ、誰も仮設住宅を「終の住処」にしたいなどと思っておらず、住居を再建して早く戻りたいのは皆同じだ。同地震のさいは、被害が甚大な地域では住宅再建資金(30万ユーロ、約5000万円)が100%公的に補助された事例も紹介されている。この点でも日本の線引きとは大きく違うようだ。

A 国主導ということで、国の権限が強まることのリスクや、その後の復旧・復興の過程まで見なければ、災害対策全体の是非は判断できないが、このような初動体制だけ見ても、日本で当たり前となっている被災地の光景が世界標準とは大きくかけ離れていることがわかる。何もしていないに等しい。

NPOやボランティア任せ 日本の被災地支援

被災した家から貴重品の取り出しを手伝う災害ボランティア(2024年10月、輪島市)

C 2018年7月の西日本豪雨災害では、気象庁が記録的豪雨への警戒を呼びかけ、近畿から中国地方にわたる数十万人に避難指示が出されていた最中、安倍首相(当時)をはじめ官房長官、防衛大臣らを含む40人以上もの政府首脳は「赤坂自民亭」なる宴会に集い、被害状況や救助活動の報告を受ける立場にある官房副長官まで同席していた。非常災害対策本部を開いたのは、災害発生翌日の朝。このときすでに50人近い死者が出ており、その後、死者・行方不明者が200人をこえる大災害となった。

能登半島地震にしても、岸田首相が現地を視察したのは発災から2週間後だ(ちなみに石川県知事も)。9月の能登豪雨災害直前には、任期切れも間近ということで能登に赴き、「頑張りましょう」と書き残して米国に卒業旅行に行ったことも記憶に新しい。

その後の石破首相も、総裁選前には豪雨被害を受けた能登に行き、「早急に対応する必要」を説きながら、就任後は補正予算も組まず、早急に打ったのは解散総選挙だった。いつも思うが、被災地を政治利用するだけで、まったく事態は動かない。

B これだけ毎年のように全国のどこかが大規模災害に見舞われ、そのつど国民が災害難民化しているにもかかわらず、その経験値が蓄積もされず、災害対応はいつも後手後手だ。それは日本に防災の司令塔となる機関が内閣府(防災担当)しかなく、それも各省庁からの期限付き出向職員がやってきて2~3年したらまた古巣に戻っていく旧態依然のシステムにもあるだろうが、それらも含めて戦後の長きにわたって政権を握ってきた自民党が一体何を見て政治行政をやってきたのかという話だ。

A 国がそんなていたらくだが、被災地ではその絶望感に抗い、歯を食いしばりながら住民たちは復旧を目指している。それを実際に支えている存在として大きいのが、民間の災害ボランティアだ。ある程度の資金源(スポンサー)を持ったNPOやNGOなども設備を持参して現地に入り、公的支援が行き届かない宅地の片付けや土砂撤去、給水支援、被災者のケアなど多様な活動をしている。

災害ボランティア団体は、NPO・NGOや任意団体など形態はさまざまだが、阪神大震災、東日本大震災、西日本豪雨、熊本地震などそれぞれの被災地支援のなかで生まれ、今ではそれらが横に連携している。団体間で被災地の情報を共有し、気象レーダーなどを見ながら、災害が起きそうだと判断すると、支援物資や重機を持って発生前に現地に向けて動き出す場合もあるという。

いくら市町村などの自治体では災害対応マニュアルがあっても、職員も被災しているうえに、初めての経験で何をどうしていいかわからないケースがほとんどだ。だから、ベテランの災害ボランティアが現地の行政とも掛け合って、状況に応じて必要な対策をレクチャーしたり、被災経験を持つ自治体の職員を紹介して繋いだりすることもある。初めはそのような災害ボランティア団体の存在を知らない自治体行政を説得するのも一苦労で、ガレキ置き場すら決まらず硬直する場合もあるというが、結局は国の支援にも限界が見えてきて、地元行政も経験値や組織力を持ったボランティア頼みになっていく。

家屋に流れ込んだ土砂を撤去する災害ボランティア(2024年12月、能登半島)

B 実際に現地に行くと、国や行政に災害対応の経験値が積み上がらないなか、全国各地を回る災害ボランティアの方がはるかに現場を熟知していることがわかる。

能登で、阪神淡路大震災での支援活動から生まれたある災害ボランティア団体の活動を見せてもらったが、行政と交渉して公共施設の一部をベースキャンプとし、ユンボやトラック、エアコン付きプレハブ、テントの内側から樹脂を吹き付けて頑丈にする簡易住居(通称タマネギハウス)なども完備して、全国各地から来るボランティアを受け入れていた。

そこに宮城や東京などの関東から九州・沖縄に至る全国から有志がやってきて、寝袋で宿泊しながら、それぞれ可能な日数ボランティア活動をやっては帰って行く。数日間の人もいれば、何カ月も滞在している人もいた。重機やトラックが動かせる人は土砂撤去やガレキの運搬、理髪師は避難所での散髪ボランティア、水没した写真を復元するサービスとか、折り紙や体操などの特技で被災者の心をケアする女性たちなど、支援の内容は多様だ。

宿泊場所として借りている施設での生活についても「施設の職員さんには丁寧に接する」「トイレ掃除は誰かではなく自分がやる」「近隣住民に迷惑をかけない」など細かく決まりも書かれていて、食事当番も自分たちで手分けしてやる。生活のあり方も含めて、決して独りよがりの支援ではなく、あくまで現地の人々を尊重した支援に徹するということで統率され、見も知らぬ者同士が一つにまとまっていく姿は、厳しい被災現場だからこそ育まれるものだと感じた。近年そんな人たちが増えてきているのも現実だ。

スポンサーがいるとはいえ設備の維持費や移動・滞在費などの実費がまかなえる程度で、ほとんど無償でやっている。

A 一概に被災地支援といっても、まず被災者のニーズを把握しなければならず、倒壊家屋のガレキ撤去をするにしても、被災者によっては「大事な物もあり、他人に入ってもらいたくない」「自分のペースで片付けたい」という人もいる。だから、しっかり住民の思いや意向を聞いたうえでやらなければ独りよがりの支援になるともいわれていた。

屋根の上や崖崩れ現場など危険な作業も多いが、同時に繊細な心遣いが必要で、経験を積み上げたからこそわかる専門的な仕事でもある。だからこそ住民たちに頼りにされるし、それをエネルギーにして過酷な現場で支援が継続できているのだと実感した。

「日本には災害支援の職業枠(総務省)がない」といわれる一方、「財政的には綱渡り状態だが、税金を投入されて公的に縛られて身動きが付かなくなるのも……」と、現場を知らない政治家による「政治主導」を警戒する声もあった。

いずれにせよ、国が「緊急性、公共性、非代替性の三要件が…」(石破首相)などといって自衛隊も派遣せずに放置し、膨大な復旧作業を民間の善意に丸投げしているのが現状だ。すぐにイタリアのようにはいかなくても、被災地支援を熟知した人材を公的に支え、その知見を国の防災対策に生かすべきだと思う。

能登さえ復旧できぬ国 社会全体の再建急務

B 山本太郎議員も国会で吠えていたが「国土面積の0・45%しかない能登の六市町さえも復旧させられない連中が、日本をどうやって守れるのか」だ。アジアの脅威とか、敵基地攻撃がどうだとか、勇ましいことをいう前に、足下で災害にあって家を失い、路頭に迷っている人々を救うこともしないのがこの国の現状だ。

30年の不況のうえに物価高が襲い、昨年だけで企業倒産(負債総額1000万円以上)は11年ぶりに1万件をこえ、なかでも飲食業、ラーメン屋、焼肉屋、居酒屋、米作農業、建設業、学習塾、新聞販売店、美容室、エステ業、バー、歯科医院、介護事業者、訪問介護事業者、医療品小売り業者、葬儀業、タクシー、児童福祉事業、病院・診療所…などの多様な業種で倒産件数が過去最多だ。そんな崖っぷちの社会を災害が襲えば、民間の力だけではどうすることもできない。救うためには公が動くほかないが、「コスト削減」のかけ声で地方自治体の職員も削減され、手足をもがれた状態にあるのが実際だ。個人の備えもやっておくにこしたことはないが、大規模災害においては限界がある。

もはや自分だけ助かればいいという発想は無意味で、社会全体を建て直し、危機において人々を救うことができるまともな政治運営をさせなければ、どうもなるものではない。

そのためには、現場からの声を強めていくことが重要だし、「運命共同体」である地方行政も含めて国と対峙して突き上げていくパワーが必要だ。政府やメディアは危機感を煽るばかりだが、実際に人々と地域を守る政治をさせるため、公を動かしていくための論議と行動を下から強めていくことが切実に求められている。