(2024年12月2日付掲載)

イスラエルの攻撃により破壊されたガザ地区北部のジャバリア難民キャンプ(11月)

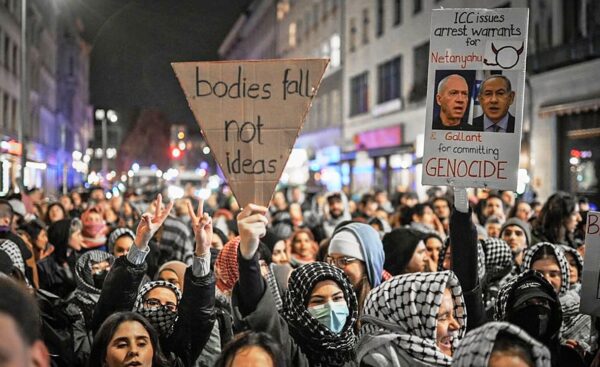

パレスチナ人民連帯国際デー(国連パレスチナ分割決議の採択日)の11月29日、京都大学吉田キャンパスで現代イスラム研究センター理事長の宮田律氏を招き、「日本はパレスチナ国家承認にどう向き合うか」と題する講演会が開かれた。主催は、アムネスティ・インターナショナル京都四条グループ、パレスチナ人民と連帯する京大有志の会(学生団体)。昨年10月7日のハマスの襲撃に端を発したイスラエルのパレスチナ・ガザ地区への攻撃は現在も続き、ガザでは少なくとも4万4000人が死亡し、攻撃の矛先はレバノンやイランにも拡大している。この間、国際刑事裁判所(ICC)がジェノサイド(大量殺戮)の罪でイスラエルのネタニヤフ首相や閣僚の逮捕状を発行するなど国際世論の包囲網は強まり、長年主権を侵害されてきたパレスチナを国家として承認する動きが世界的に広がっている。一方、日本を含むG7各国はイスラエルを擁護・支援し、パレスチナ国家承認の動きを見せていない。宮田氏は、パレスチナ問題の原因とその歴史的経緯を詳しく紐解きながら、この問題について日本政府がとるべき行動について提起した。講演の要旨を2回にわけて連載する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

宮田律氏

パレスチナ人はいまだに国際法上の権利である民族自決権を与えられていない。民族自決権とは「各民族はそれぞれの運命をみずから決定する権利を持ち、独立国家のもと文化的・経済的繁栄を築かねばならない」という原則をいう。

国連憲章では「人民の同権及び自決の原則の尊重」がうたわれ、また国際人権規約の第1条にも「すべての人民は、自決の権利を有する」と記されている。パレスチナ人たちは、その民族自決権を訴える基礎となる土地をイスラエルの入植地拡大によって侵食され続けている。

日本は1970~80年代まではパレスチナの民族自決権を支持すると明確にのべていたが、2000年代に入ると親米的な政権が続くなかでパレスチナの民族自決権に言及しなくなった。具体的にいえば小泉、安倍、岸田の歴代政権はパレスチナ問題についてほとんど言及しなかった。小泉政府は米国のイラク戦争を真っ先に支持し、安倍政府も2014年、国民がまったく関知しないところで、日本とイスラエルとの防衛協力(包括的パートナーシップ協定)を締結してしまった。

今ではパレスチナ問題に対して、政治家をはじめ日本人の関心が薄まっていることを懸念せざるを得ない。

アラブとユダヤの対立を生んだ第1次世界大戦

それまでほとんどなかったアラブとユダヤの対立・拮抗関係が現れたのは第1次世界大戦だ。

19世紀、パレスチナを支配していたのはオスマン帝国というトルコ民族の帝国だった。オスマン帝国の弱体化に伴い、パレスチナ問題は国際政治の大きな焦点になっていく。

「聖地管轄問題」――このカトリック教会とギリシア正教会による争いでは、イギリスとフランスはカトリックを支持し、ロシアはギリシア正教会を支援してオスマン帝国下のギリシア正教徒を自国の保護下に置く権利を要求した。これが1853~56年のクリミア戦争に発展する。ナイチンゲールが従軍したり、フランスが気象予報を発明するきっかけになったことで有名な戦争だ。

パレスチナ問題の淵源がイギリスの「三枚舌外交」にあることはよく知られている。イギリスは第1次世界大戦中の1915~16年、「フサイン=マクマホン書簡」(メッカの太守であるフサイン・イブン・アリーとイギリスの駐エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとの間で交わされた書簡)で、アラビア半島と東アラブに独立アラブ王国を建国する約束をアラブに与えた。西はレバノンあるいはシリア、南はサウジアラビア、イエメンまでをアラブの国として与える約束をした。

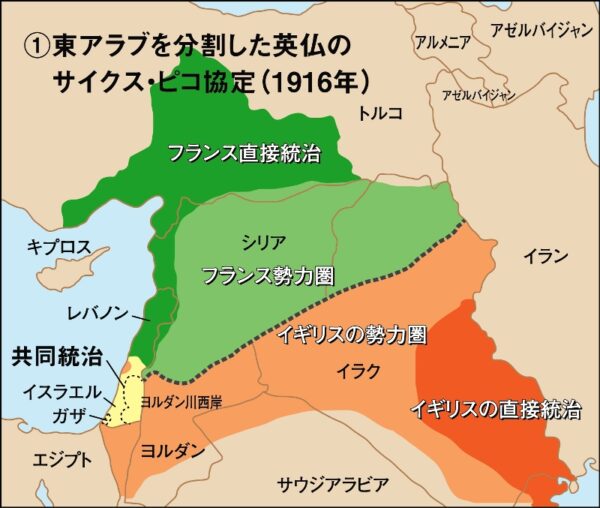

だがその後、イギリスはフランスと「サイクス・ピコ協定」(1916年)を結び、戦後の東アラブを英仏で分割し、パレスチナ地方中央部は国際管理下に置くこととした【地図①参照】。

さらにイギリスは1917年、「バルフォア宣言」(英外務大臣アーサー・バルフォアがユダヤ系貴族院議員ロスチャイルド卿に送った書簡)によって、ユダヤ人がパレスチナに民族郷土を建設することを支持した。

当時、パレスチナに主権を持っていたのはオスマン帝国であり、現地にはパレスチナ人が暮らしているにもかかわらず、その意向を無視し、イギリスは勝手に相互に矛盾する三つの約束をした。

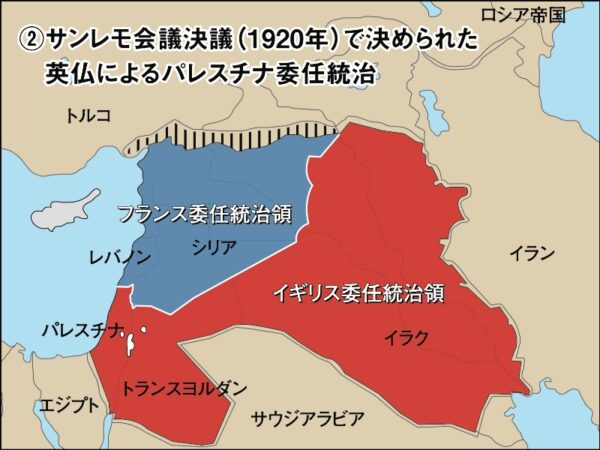

1918年に第1次世界大戦が終結した後、1920年4月にオスマン帝国の戦後処理に関する「サンレモ会議」がおこなわれた。そこでは「サイクス・ピコ協定」を事実上追認し、パレスチナ、シリア、メソポタミア(イラク)を英仏が委任統治することを認めた。シリアとメソポタミアは独立することになっていたが、バルフォア宣言を履行することを明記し、パレスチナにユダヤ人の故国を建設することも認めた。

しかし、これはパレスチナ人の民族的意思を考慮せずにおこなわれたものであった。

ドイツの山東半島での利権を引き継ぎ、また太平洋島しょの委任統治への賛成を得たい日本は、この決定に賛成した。サンレモ会議の参加国は、イギリス、フランス、イタリア、日本、ギリシア、ベルギーの6カ国。この少ない国々によって第一次世界大戦後の中東秩序が決められてしまった。参加国である日本にも現在のパレスチナ問題について責任の一端がある。

イギリスによる委任統治

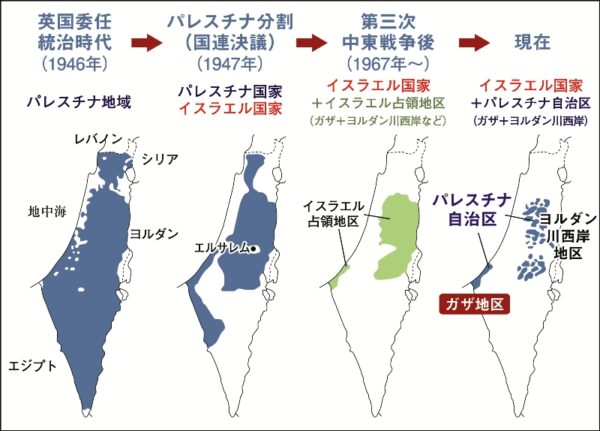

第1次世界大戦後のパレスチナでは、サンレモ会議等にもとづいて、エルサレムを中心とする中央部がイギリスの委任統治下に置かれた【地図②参照】。

1922年には委任統治規約が調印され、イギリスの委任統治が国際連盟で追認された。統治規約前文には、バルフォア宣言が引用されており、シオニズム運動に同情的なものであった。この背後には、イギリスのシオニストや、ハイム・ワイツマン(後のイスラエル初代大統領)らのロビー活動があった。

当初のシオニズム運動の指導者たちのほとんどは、旧ロシア帝国の出身者だった。現在イスラエル首相であるネタニヤフも旧ロシア帝国=ポーランドのワルシャワ出身だ。イスラエルが1948年に独立して以降のイスラエルの政治指導者たちは、多くがその出自を旧ロシア帝国に持つ。そこで「ポグロム」(旧ロシア帝国におけるユダヤ人襲撃)がおこなわれた結果、暴力に対する感覚が麻痺した人たちがイスラエルの政治を牛耳っているような印象がある。

パレスチナ国家を否定するシオニズムの思想的展開は、大きな二つの潮流として「労働シオニズム」と「修正シオニズム」がある。

労働シオニズムとは、社会主義思想によって影響されたもので、デヴィッド・ベングリオン(イスラエル初代首相)らによって推進された。

一方、現在のイスラエルを支配しているのは、修正シオニズムだ。「パレスチナの地はトランスヨルダンの一部までを含む」と領土的絶対性を説き、全パレスチナをユダヤ人国家の領域とすることを主張している。ウラジミール・ジャボチンスキー(1880~1940年)が提唱し、彼らは戦闘集団「ベタル」を結成し、イギリス委任統治政府に対するテロ活動を展開した。

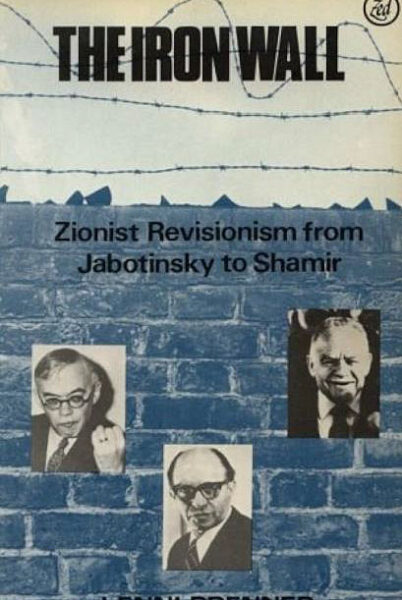

修正シオニズムの指導者ジャボチンスキーらが著した『鉄の壁』(1923年)

ジャボチンスキーは、約100年前の1923年に『鉄の壁』というエッセーを書き、「アラブ人との合意を得ることができる唯一の道は、鉄の壁である。それはいわば、いかなるアラブの圧力をも敵としないパレスチナにおける強力な権力なのだ」と、力によってアラブ人を屈服させることを説いている。

このような考えの系譜が現在のネタニヤフまで続いている。イスラエルには修正シオニズムの潮流が支配的で、「アラブ人との妥協は危険」という考えが根付いている。1993年のオスロ合意(2国家相互承認)を推進したイツハク・ラビン首相が暗殺され、イスラエル国内では隣接するパレスチナ国家との共存という考えを支持する人は極めて少なくなった。

旧ロシア帝国のポグロム、ナチスの強制収容所の記憶は、イスラエルの学校ではくり返し教えられる。「アラブ人はわれわれがユダヤ人だから攻撃する」という考えが浸透するようになり、それがパレスチナ人に対する大規模な暴力を肯定するムードの根底にある。パレスチナ人の抵抗はナチスの暴力にたとえられ、1982年にレバノン侵攻をおこなったメナヘム・ベギン首相は、PLO(パレスチナ解放機構)のアラファト議長をヒトラーだと形容した。

イスラエルは1982年にレバノンの首都ベイルートに対する無差別な大規模空爆をおこなったが、パレスチナ人とナチスとの比較は現在のガザ攻撃にも用いられている。イスラエルは現在もベイルートを無差別に攻撃している。先日、休戦協定が成立したが、その協定を破るように今も空爆を続けている。

パレスチナ国家承認への障害をつくったイギリス植民地主義

1948年10月のナクバ(大災厄)。イスラエル建国により80万人のパレスチナ人が難民となった

イギリス植民地主義は「三枚舌外交」だけではない。思想的にもパレスチナ国家創設を邪魔している。

5月15日は、イスラエル建国によってパレスチナ人たちが難民になったことを嘆く「ナクバ(大災厄)」の日である。

1948年には140万人のパレスチナ人たちが1300の町村に住んでいたが、イスラエル建国によって80万人が故地から追われた。イスラエルは774の町村を支配するようになり、531のパレスチナ人の町村を破壊した。

2016年末までにヨルダン川西岸、ガザ、イスラエルを合わせた「歴史的パレスチナ」に住むパレスチナ人たちは641万人余りとなったが、そのうちの42%が難民生活を強いられている。イスラエルの経済封鎖を受けるガザは、世界で一番人口稠密なところで、1平方㌔㍍当りに実に3万人が暮らしている。いうまでもなく昨年10月7日のハマスによる奇襲攻撃がおこなわれる以前のデータだ。

イギリスでは、1809年に「ユダヤ人にキリスト教を広めるロンドン協会」が設立された。イギリスの聖公会は、イギリスのユダヤ人たちをキリスト教に改宗させ、彼らをパレスチナに送り込んでパレスチナのユダヤ人たちを改宗させることを目論んだ。それ以前のパレスチナでは、ユダヤ人とアラブ人(イスラーム教やキリスト教を奉ずる人々)との間で対立や抗争はなかった。

「ロンドン協会」はイギリスの政治家や貴族たちの支援を受けるようになり、1838年にイギリス領事館がパレスチナに設置され、また1842年にプロイセンと共同でエルサレムにキリスト教主教区が置かれた。パレスチナの初代主教はマイケル・ソロモン・アレキサンダーというドイツ人改宗者で、改宗前はユダヤ教のラビ(祭司)であった。イギリスは農業活動のための土地を購入し、ユダヤ人たちを農業で雇用するための組織を立ち上げていった。

「ロンドン協会」が考えたことは、ユダヤ人たちの生活を保障することによって、オスマン帝国のユダヤ人たちがパレスチナに集まるようになり、また彼らをキリスト教に改宗させることでパレスチナにキリストが生きていた時代と似た社会状況をもたらし、キリストの復活が早まることになるというものだった。また、イギリスがパレスチナに影響を及ぼすことは、イギリスの植民地である「インドへの道」を確保する目的にも適うものだった。

1866年から1868年にかけて、同様の考えを持つアメリカの宣教師ジョージ・アダムズをはじめとするモルモン教徒たちが、ユダヤ人たちをキリスト教に改宗するための植民地をジャッファ(現在のテルアビブの一部)に創設した。

この事業は、ドイツのプロテスタント集団「テンプラーズ」によって継承された。テンプラーズは、パレスチナはキリストが再臨する土地であると信じていた。これらの考えは、現在のアメリカのキリスト教福音派の考えとして受け継がれ、トランプ政権(1期目)のパレスチナ政策に大きな影響を及ぼした。

パレスチナで「ナクバ」が固定したのは、キリストの再臨を待望するという狂言的なキリスト教徒たちのエゴも重大な背景となっている。彼らは本気でキリストが復活すると信じており、復活すればキリストが1000年にわたって世界を幸せにすると本気で考えている。そうした人たちが今もアメリカの政治や社会を支配している。

トランプ次期米大統領とハッカビー

今年11月の米大統領選で再び当選したトランプは、元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビーを駐イスラエル大使に指名した。ハッカビーは元々政治家ではなく、キリスト教福音派の指導者・牧師で、1996~2007年にアーカンソー州知事を務め、2008年と2016年に共和党の大統領候補の指名争いに出馬したことがある。ヨルダン川西岸とガザのイスラエルへの併合を長年にわたって訴え、「パレスチナ人など存在しない」と発言してきた人物だ。彼は「ヨルダン川西岸」という呼び名を否定し、ヘブライ語の「ユダヤ・サマリア」と呼ぶように訴え、パレスチナ全域でユダヤ人が少数派にならないように世界中のユダヤ人を「祖国」に呼び寄せるべきだと語っている。

トランプ次期大統領は、ハッカビーについて「マイクは長年にわたり、偉大な公務員、知事、そして信仰の指導者だった。彼はイスラエルとイスラエルの人々のことを愛しており、同様にイスラエルの人々も彼を愛している。マイクは中東に平和をもたらすためにたゆまぬ努力をしてくれるだろう」と語っている。トランプの視野にはパレスチナは存在せず、イスラエルしか見ていない。これで中東和平など実現するはずがない。

「パレスチナ国家」に同情しなかった第三帝国

ベルリンの女性たちは「女性に対する暴力撤廃国際デー」を記念して、イスラエルによる大量虐殺を受けているパレスチナ女性たちへの連帯を示した(11月27日、ドイツ)

ヒトラーの「第三帝国(ナチス国家)」について、当初パレスチナ人たちはヒトラーがイギリスによる植民地政策を邪魔してくれるのではないかと期待した。だがヒトラーの人種的世界観は、アジアやアフリカの民族解放や民族運動を支持するものではなく、ドイツのヘゲモニー(主導的地位)の必然を信じ、また白人ヨーロッパ社会がいずれ世界を支配していくことを信じるものだった。

ヒトラーの外交政策は、当初はイギリスとの良好な関係の維持を考え、ドイツがイギリスの安全保障を約束する代わりに、イギリスもドイツの領土拡張政策に反対しないことを期待するものだった。そのためヒトラーはイギリスの中東政策を妨害しない方針をとり、ドイツはパレスチナ問題に関してはイギリスの行政に忠実で、パレスチナ人に積極的に関わろうとはしなかった。

パレスチナにはアラブ人の反シオニズム組織「アラブ高等委員会」が生まれ、エルサレムのムフティー(イスラーム法の解釈を下す法官)であるアミーン・アル・フサイニーが指導していた。彼らは武器供給などの支援をドイツに期待していたが、ドイツは一貫して不介入だった。ただし、ヒトラーはフサイニーを「アーリア人種(ドイツ人と同じ高貴な人種を指す)」と認定した。最近、ネタニヤフが「フサイニーがヒトラーにユダヤ人を殺すよう嘆願した」というようなことをいっているが、そのような歴史的事実はない。

ヒトラーはイスラームを戦争遂行のために利用した。ドイツでは第1次世界大戦中、ドイツの敵国であるイギリスやフランスの植民地内でムスリムたちが蜂起することを望む声があった。

ドイツの外交官で東洋学者マックス・フォン・オッペンハイム(1860~1946年)は、1914年10月の意見書で、ムスリムがドイツの重要な武器の一つであることを強調し、インドからモロッコにいたる地域でムスリムの蜂起を促すことで、ドイツがイギリスやフランスの抑圧に抗すムスリムの解放者となることを提案している。

1941年から42年にかけて、ドイツがムスリム多数の地域、バルカン半島、北アフリカ、クリミア、カフカス、中東、中央アジアに軍事的に進出すると、ドイツにとってのムスリムとの同盟は、イギリス、ソ連、アメリカ、さらにユダヤ人に対抗するうえで重要となった。

東部戦線でナチス・ドイツは、ソ連軍が破壊したモスク、礼拝堂、マドラサ(イスラームの宗教学校)の復興をおこない、ムスリムたちの支持を得ようとした。とくにスターリンの弾圧を受けていたクリミア半島やカフカスのムスリムたちには積極的にナチスと同盟する動きがあった。第13武装山岳師団「ハンジャール」(ムスリムが携行する短剣の意)はボスニアで結成されたナチスのムスリム部隊で、トルコ帽を被り、山岳地帯でパルチザン掃討作戦などに従事し、正教徒であるセルビア人やユダヤ人の弾圧に加担した。

1941年以降、ドイツ国防軍やSS(親衛隊)は数十万のムスリムを徴募した。ユダヤ人虐殺など残虐なイメージのあるナチスだが、動物の愛護には熱心で、1933年の動物保護法を制定していた。にもかかわらず、ムスリムに配慮してイスラームの儀式(イード・アル・アドハーと呼ばれる犠牲祭)による牛や羊の屠殺は許可した。

ヒトラーは、イギリスやフランスの植民地主義的進出を受けながらも祖国を解放したトルコの初代大統領ケマル・アタチュルクに対する強い敬意を持っていた。アタチュルクは、第1次世界大戦で敗れ、オスマン帝国のアラブ領主権放棄などトルコの領土や主権を大幅に制限したセブール条約(1920年8月)を破棄するために戦い、ローザンヌ条約(1923年7月)を結んでトルコの主権を回復した。ヒトラーはこれを第1次世界大戦に敗れて屈辱的なベルサイユ条約を結んだドイツが見習うべき手本だと考え、ナチスはトルコ人を「アーリア人種」に認定した。また、イラン人を「名誉アーリア人種」に認定している。

1938年1月、ヒトラーはドイツから迅速に大量のユダヤ人を移住させる計画を再度提案し、移住先として明確にパレスチナを指定するようになった。第2次世界大戦が勃発すると、ドイツの生活圏が占領地のポーランドなど東欧にも拡大され、ドイツはさらに数百万のユダヤ人を内部に抱え込むことになった。

だが面積の狭いパレスチナはユダヤ人の移住先としてふさわしくないという考えがドイツ政府内部で強まり、可能性がある移住先としてマダガスカルが挙げられた。(かつてイギリスはユダヤ人の移住先にウガンダを想定したが、現在イスラエルのネタニヤフ政権の一部は、ガザ住民の移送先としてコンゴを想定し、住民をガザから追い出した後、ガザをイスラエル人の入植地にすることを考えている)

結局、ドイツのマダガスカル移送案は実現されず、1942年1月20日のヴァンゼー会議で、ヨーロッパ全域のユダヤ人1100万人を対象に、東方(ポーランド)への移送、強制収容所での苛酷な労働、殺害などの具体的な措置が論ぜられ、それが後のホロコーストに繋がった。

第2次世界大戦終結後、ホロコーストの実態が明らかになるにつれて欧米諸国でユダヤ人への同情が急速に強まり、それがイスラエル国家成立の重要な背景になった。

しかし、パレスチナ人はヨーロッパにおけるユダヤ人虐殺や迫害などの罪とはまったく関係ない人々だ。つまり、ヨーロッパの「贖罪」の犠牲になったのがパレスチナだ。

国連パレスチナ分割決議の採択とその疑問

1946年5月1日、英米委員会は声明でイギリスによるパレスチナ統治継続の意向を明らかにした。これに反発したユダヤ人右翼軍事組織「イルグン」がエルサレムのキング・デービッド・ホテル爆破事件を起こし、イギリス人、ユダヤ人、アラブ人ら約100人余りが犠牲となった。イギリスは事態の収拾ができなくなり、パレスチナ問題を国連の裁定に委ねる。UNSCOP(国連パレスチナ問題特別委員会:1947年5月15日成立)は、パレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割し、エルサレムを国連の信託統治下に置くことを勧告した。

これにアラブ側は強く反対した。アラブ側から見れば、ホロコーストの背景となったユダヤ人問題は、ヨーロッパ・キリスト教世界の問題であり、分割決議はヨーロッパが抱える問題の解決をアラブの犠牲において図ろうとするものであったからだ。ユダヤ人の人口はアラブ人に比べてはるかに少なかったにもかかわらず、決議はパレスチナ全域の55%をユダヤ人国家に与えるとした。

アメリカは1947年10月9日、トルーマン政権がパレスチナ分割に賛成の意向を表明した。その背後には在米シオニスト社会の圧力があった。「パレスチナ分割決議案に賛成しない場合、大統領選挙でトルーマンはユダヤ人票を失うだろう」という圧力があり、実際に1948年の大統領選挙でトルーマンは75%のユダヤ票を獲得し、僅差で勝利している。

だが、そもそも国連にパレスチナを分割する権限など国際法上存在しない。当時はそのことがしきりにいわれていたが、最近では「国連パレスチナ分割決議案は違法である」ということをなかなかいわなくなっている。

本来、パレスチナに主権を持つのはパレスチナ人であり、イギリスがユダヤ人の国家建設を約束したバルフォア宣言も、1947年の国連による分割決議も、パレスチナ人の民族自決権を否定・侵害するものである。パレスチナ分割決議を無効と主張する国際法学者は、国連総会は国連憲章上、領域の帰属について決定を下す権限を持っておらず、分割決議はパレスチナ人の自決権を侵害していると主張した。

分割決議に反対したキューバのエルネスト・ディーゴ国連代表(法律家)も、バルフォア宣言や国連の分割決議案には何の法的根拠もなく、シオニストの入植者植民地主義は強制によって先住の人々の土地を奪うものであり、正当性がないと主張していた。

国連のパレスチナ分割決議を推進したのは、ユダヤ人差別や排斥の歴史を持つ欧米諸国だった。アメリカには、ナチス時代にヨーロッパから逃れてきたユダヤ人を受け入れなかったという歴史的な経緯がある。その贖罪の意味から、イスラエル国家建設に賛成した。

ドイツ、フランス、イタリア、ロシア(ソ連)などの人種差別を肯定する世代にとっては、ユダヤ人が社会から存在しなくなり、パレスチナに移住することは都合が良いことだった。ユダヤ人に対する暴力的襲撃が激しかった旧ロシア帝国を引き継いだソ連も、パレスチナ分割決議に賛成した。ソ連はユダヤ人の反英姿勢に注目し、イギリス撤退後の東地中海地方において独自の利益を推進することを目的としていた。当時エジプトやイラク、ヨルダンはイギリスの強い影響下にあり、親ソ的なユダヤ人国家の成立はソ連の戦略目標に適うものだった。

かくして1947年11月29日、国連総会でパレスチナ分割決議が採択された。

イスラエル国家独立と第1次中東戦争

この国連分割決議にもとづき1948年5月14日、パレスチナにおけるイギリスの委任統治が終了する。イスラエルは国家独立宣言をおこない、イスラエルとアラブ諸国の戦争(第1次中東戦争)が始まる。アラブ諸国軍にはレバノン、トランスヨルダン、イラク、エジプトが加わった。エジプト軍は政府上層部が腐敗していたこともあり、有効な軍隊ではなかった。

諸戦において戦局はアラブ軍有利に展開した。国連による調停がおこなわれ、1948年5月20日に国連安保理はスウェーデン人でスウェーデン赤十字社代表のフォルケ・ベルナドッテ伯爵を調停役として任命した。同9月16日、ベルナドッテは国連総会に1947年11月の分割案の変更を推薦し、ネゲブ地方(イスラエル南部の砂漠地帯)をアラブ人に割譲することを提案したが、翌17日に彼はエルサレムでユダヤ人テロリストによって暗殺された。

イスラエル軍は士気が高く、武器装備の点でアラブ諸国よりも優れていた。東エルサレムを失ったものの、次第にアラブを圧倒。1949年1~7月にかけてロードス島においてイスラエルとアラブ諸国の間で個別的に休戦協定が成立し、領土処理はこの戦争の結果によってもたらされた。パレスチナ全土の約75%がイスラエルの支配下に置かれるようになり、国連パレスチナ分割決議でユダヤ人国家に割り当てられた領域(全土の55%)を上回った。

1950年、トランスヨルダンのアブドゥッラー国王が、占領下に置いていたヨルダン川西岸と東エルサレムを自国領に併合すると、1951年7月、同国王はエルサレムのアル・アクサー・モスク入口でパレスチナ青年によって殺害された。

ヨルダン川西岸に流入したパレスチナ人は、法的にヨルダン人になる。イスラエルが占領した地域は国際的にもイスラエルとなった。エルサレムは国際管理下に置かれず、東西に分割され、それぞれヨルダンとイスラエルが支配した。三大一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教)の聖地であるエルサレムの旧市街は東エルサレムにあり、ヨルダンの支配下となった。ガザはエジプトの軍事占領下に置かれ、ガザ住民は無国籍になった。

第1次中東戦争の結果は、イスラエルが占領した土地がすべてイスラエル国家の領土になったことで、軍事力で占領してしまえばすべて自分たちの国土であるという感覚をイスラエルにもたらすことになった。

大量のパレスチナ難民の発生

イスラエルの攻撃と封鎖が続くパレスチナ・ガザでは飢餓が深刻化している(12月)

第1次中東戦争は100万人近くのパレスチナ・アラブ人をその故郷から追いやることになり、大量のパレスチナ難民が発生した。イスラエル政府は、難民として逃れた人々のパレスチナへの帰還を認めなかった。

1948年12月、国連総会はパレスチナ難民が故郷へ帰る権利を認め、帰還を望まない難民には彼らが失った土地などの財産に対する金銭的補償がおこなわれるべきであるという決議を採択した(国連総会決議194号3項)。それでもイスラエルはパレスチナ難民の帰還を一切拒否している。

イスラエルはアラブ難民を受け入れず、「アラブ難民はアラブ諸国が受け入れるべきである」といっている。その理由として、多数のパレスチナ難民を受け入れることは国の安全を損なうという危惧や、文化的・宗教的理由からイスラエルをユダヤ人のみによって構成される「民族国家」として出発させたい思惑があった。また、パレスチナ人が放棄した畑や果樹園、家屋、店舗、工場などは、ユダヤ人の入植を経済的に可能にする重要な資産となっていた。これは、交戦相手の私有財産の強奪・没収を禁ずる「ジュネーブ第四条約」に違反する。国連総会決議181号でも「ユダヤ人国家におけるアラブ人財産、またはアラブ人国家におけるユダヤ人財産の没収は公共の目的の場合のみおこなわれる」と決められていたにもかかわらず、イスラエルはそれも破った。

第1次中東戦争の結果、UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)が創設され、難民の食糧配給や医療、教育などの救済活動を開始した。活動地域はレバノン、シリア、ヨルダン、ヨルダン川西岸、ガザ地区などだ。パレスチナ難民キャンプでは上下水道が不十分で、人口密度は極端に高く、今のガザは下水道も破壊されているため、住民の間では肝炎やチフス患者が増えている。ガザやレバノンの難民キャンプは絶えず生命の危機に晒されている。

イスラエル政府のアラブ人に対する姿勢は、法的には新しいイスラエル国家においてアラブ人は自由と市民権を享受できるとしているが、実際にはアラブ人は多くの面において差別を受けている。イスラエルには少数民族省があるが、少数民族の権利の擁護よりも国内の治安維持を最優先にしているからだ。

アラブ・ナショナリズムの高揚と第3次中東戦争

民衆の支持を受けるエジプト革命の指導者ナセル(1952年)

そのなかでアラブ・ナショナリズムが高揚した。エジプトでは、王政の無能が意識され、王政打倒のクーデターが発生する。その結果、エジプトの軍人ナセル(第2代エジプト共和国大統領)を中心とするアラブ・ナショナリズムが高揚し、1956年7月にエジプトがスエズ運河の国有化を宣言。それを危機的に捉えたイギリスとフランスが、ガザ地区からのゲリラ攻撃に悩まされているイスラエルを誘ってスエズ騒乱(第2次中東戦争)を引き起こした。一方、ソ連の進出を警戒するアメリカは、イギリスやフランス、イスラエルに撤退を求め、国連軍の介入で英仏軍はエジプトから、イスラエルもシナイ半島から撤退した。ナセルとエジプトはこのスエズ危機によって大きな名声を得て、アラブ・ナショナリズムがアラブ・イスラム世界、あるいは第三世界に大きなインパクトを与えた。

1960年代初頭、パレスチナ解放を目的とするゲリラ組織「ファタハ(パレスチナ民族解放運動)」が結成され、指導者ヤーセル・アラファトは、自分たちパレスチナ人だけがイスラエルと対峙するのは非力すぎるため、アラブ・ナショナリズムの高揚を背景に、アラブ諸国を巻き込んで対イスラエル全面戦争を起こそうという考えに至る。それが第3次中東戦争だ。

だが、第3次中東戦争(通称「6日間戦争」)は、イスラエルの圧倒的な勝利に終わる。奇襲攻撃を仕掛けたイスラエルは、エルサレム旧市街を含むヨルダン川西岸とガザ地区を占領し、シリア領ゴラン高原、エジプト領シナイ半島をも支配下に置いた。イスラエルでは「大イスラエル主義」が台頭する。

新たな難民問題が発生し、1967年11月、国連安保理決議242号が成立し、「最近の紛争において占領された領土からのイスラエル軍の撤退」を決議した。だがイスラエルは、この条文のなかにある「領土」がどこを指すかが曖昧であることを理由に、いまだにこの安保理決議を履行していない。

(後半につづく)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

みやた・おさむ 1955年、山梨県生まれ。現代イスラム研究センター理事長。1983年、慶應義塾大学大学院文学研究科史学専攻修了。米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院修士課程(歴史学)修了。専門はイスラム地域研究、イラン政治史。著書に『黒い同盟 米国、サウジアラビア、イスラエル』(平凡社新書)、『武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方』(平凡社)、『オリエント世界はなぜ崩壊したか』(新潮社)、『イスラムの人はなぜ日本を尊敬するのか』(新潮新書)、『ナビラとマララ』(講談社)、『石油・武器・麻薬』(講談社現代新書)、『アメリカのイスラーム観』(平凡社)など多数。