(9月23日付掲載)

2020年7月の集中豪雨によって氾濫した球磨川(2020年8月、熊本県)

熊本県の「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」が9月19日、第7回「清流・川辺川を守るオンライン座談会」を開催した。全国各地で毎年のように豪雨による河川の氾濫等の水害が頻発するなかで国交省は近年、全国で「流域治水」という言葉を用いて法整備や検討会などを組織し災害対策を進めてきた。だがその中身は旧態依然の「ダムによる治水」を中心に据えた対策がめだっており、本来の主旨からかけ離れていることが各地で問題になっている。こうしたなか今回のオンライン座談会では全国の河川やダム問題の現場を取材し、執筆活動を続けているジャーナリストのまさのあつこ氏が「『流域治水』の何が問題か? 水害対策を変えていくには」をテーマに講演をおこなった。まさの氏は、歴史的な規模の豪雨による洪水被害が頻発するようになっており、ダムによる治水の限界が露呈していることを指摘。それでも被災地の教訓を活かさず、あくまでダム治水に固執した、形だけの「流域治水」を進める国交省の問題を追及した。以下、まさの氏の講演の要旨を紹介する。

○ ○

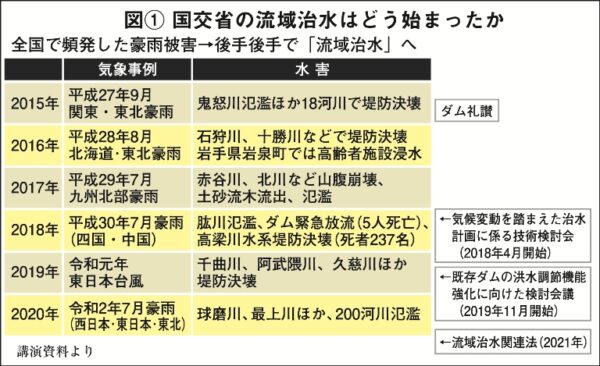

国交省が進める「流域治水」は、全国で豪雨被害が頻発したことがきっかけになって始まった【図1】。国がとくに衝撃を受けたのが、2015年9月に起きた関東・東北豪雨による鬼怒川の氾濫他、18河川での堤防決壊だった。鬼怒川上流には四つのダムがあったにもかかわらず多くの被害があり、2人が死亡、4300人が孤立、8800戸が浸水した。しかし、この時は「ダムがどれだけ効いたか」という宣伝がされ、同じ年の年末にはなんと鬼怒川4ダムが「約1億立方㍍の水を貯めた」ことが賞賛され、日本ダムアワード2015にて大賞を受賞している。

国交省が進める「流域治水」は、全国で豪雨被害が頻発したことがきっかけになって始まった【図1】。国がとくに衝撃を受けたのが、2015年9月に起きた関東・東北豪雨による鬼怒川の氾濫他、18河川での堤防決壊だった。鬼怒川上流には四つのダムがあったにもかかわらず多くの被害があり、2人が死亡、4300人が孤立、8800戸が浸水した。しかし、この時は「ダムがどれだけ効いたか」という宣伝がされ、同じ年の年末にはなんと鬼怒川4ダムが「約1億立方㍍の水を貯めた」ことが賞賛され、日本ダムアワード2015にて大賞を受賞している。

2017年には九州北部豪雨が起き、その翌年4月には、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」が始まった。しかし、その結論が出ないままに、2018年7月の中国・四国地域の豪雨によって愛媛県の肱(ひじ)川ではダムの緊急放流で5人の死者が出る災害が起きた。この豪雨では、あちこちのダムで緊急放流がおこなわれており、こうした現象は気候変動時代における「ダム治水の限界」への警鐘だったはずだ。

しかし翌年の2019年に始まった「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」では、「パリ協定」にもとづく提言が出され、その内容は気温が最大2度上がった場合、降雨量が1・1倍になり、流量が約1・2倍になって洪水発生頻度が約2倍に増加するため、これに対応する必要があるというものだった。そして氾濫をできるだけ防ぐための対策を加速化することや、堤防やダム整備なども提言した。

この提言の概念は、結局今までの「基本高水」のピーク容量を1・1倍に引き上げるというものだ。「気候変動」や「流域治水」という言葉はあるが結局は想定をより大きくして、ダムによって流量を軽減して水位を下げ、残りを堤防で囲んで海まで流下させるというものだ。つまりダム建設が治水の土台になっている。

これまでも河川法の改正は何度もおこなわれてきたが、基本的に「基本高水治水」の考え方は変わっていない。そのため今でも河川管理者が計画高水流量を定め、必要があれば関係住民の意見を反映させるというものにとどまっている。

「検討会議」の基本方針は「ダムによる洪水調節は有効な治水対策である」というスタンスだ。そのため、「多目的ダムの洪水調節の容量は3割だが、治水協定を結んで事前放流などすれば、6割の洪水調節も不可能ではない」といっている。利水ダム(水を利用するためのダム)を活用すると同時に、治水ダム(治水に特化したダム)の建設と再生を進めるというもので、河川法を改正せずに「ダム機能の強化」を進めようとしている。

一方でダム治水の限界による被害からの教訓は無視している。このまま基本高水を増やすだけでは、ダム依存、堤防依存を増大させるだけになってしまう。

次に、2021年の「流域治水関連法」とは何かを見ていく。もともと2003年に制定された「特定都市河川浸水被害対策法」というものがあり、これは河川を指定して協議会を設置し、流域水害対策計画を策定するというものだった。この法律と他の法律などを束ねて新たにできたのが流域治水関連法だ。

元の特定都市河川浸水被害対策法と、新しい流域治水関連法について、それぞれの違いと適用実績を見ていく。都市河川法ではもともと、水害対策計画の対象となる河川を指定する場合は市街化率が概ね5割以上の都市部を流れる河川等に限られていた。だが改正後は、「持続する河川の状況」「自然的条件の特性」という二つの要件を追加して対象となる河川を拡大した。しかし今のところ流域水害対策計画のために指定された河川は全国で32河川しかない。さらにそのうち協議会が設置されて対策計画が進んでいるのはわずか13カ所にとどまっている。

流域水害対策計画のなかでいろいろな対策をおこなう。たとえば雨水貯留浸透施設(下水道や河川に流出する雨水を抑制する施設)の整備をめぐっては、法改正後は一定の条件を満たせば民間企業も予算・税制等の支援を受けられるようになった。それなのに現時点で民間は一件も参入していない。さらに国交省の流域減災推進室は、各河川管理者が施設の整備をどれだけやったのかについてまったく把握していなかった。

その他にも、保全調整池をめぐる機能維持の助言・勧告や、雨水浸透妨害行為の許可などの全国での適用実績についても国は把握していない。また、法改正後新たにできた「土地利用・建築利用」に関する法律のなかに、「貯留機能保全区域の指定」があるが、実際に保全区域に指定されたのは奈良県の大和川(今年7月)だけだ。さらに「浸水被害防止区域の指定」は未だに1件も実施されていない。法改正をしたにもかかわらずこれほど実績が少ない理由について、国交省の流域減災推進室に聞くと「河川を指定してから協議会を立ち上げて計画を作る段階で時間がかかるから」とのことだった。

現場で起きていること 愛媛や熊本の事例

ここまでの国交省の「流域治水」についておさらいすると、ダムの根拠を拡大してダム機能強化を図っている。一方で新たにできた「流域治水関連法」の適用実績は上がっていない。こうしたなか、全国の現場でどのようなことが起きているのかを見ていく。

まずは2018年7月に起きた愛媛県の肱川の災害について見てみる。このとき、野村ダムの緊急放流によって川が氾濫し、住民5人が死亡した。現在国家賠償訴訟中だ。この被害から生かすべき教訓は、ダムがあれば安心だという「ダム神話」の崩壊であり、緊急放流したときの避難計画や事前周知、ダム操作規則の改訂であるべきだった。

しかし現在、肱川では「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」の提言にもとづく「基本高水治水」をもとに山鳥坂(やまとさか)ダム計画が推進されている。「肱川流域治水協議会」が21年3月に肱川水系の流域治水プロジェクトを策定し、国・県・市が連携して対策を打とうとしている。その構成員の中心となっているのが「山鳥坂ダム工事事務所」だ。

実際にこのダム建設計画では、堤防をかさ上げして基本高水を引き上げるというものになっており、ダムの洪水調節流量を引き上げている。もともと山鳥坂ダム建設は、1994年に特定多目的ダム法にもとづき利水を目的とした基本計画でスタートした。しかし2005年に利水を断念したため、今は河川法にもとづく治水専用の計画へと移行している。さらに計画地が地滑り地帯であることもわかり、ダムサイトの場所も変更している。

31年間の計画のなかでダム建設の目的も根拠法も変わり、事業費も増大しているにもかかわらず、結局「ダムを建設する」ということだけは変わらず、2032年の完成を目指して事業が進められているのだ。

次は、2020年7月におきた熊本県の球磨川での水害の例を見ていく。この水害では流域だけで50人以上が犠牲になった。球磨川は、人吉市で支流の川辺川と合流し、八代海に流れ込んでいる【地図】。球磨川の水害から「流域治水」に生かすべき教訓は、本流の水位を下げても助からなかった命があることや、微地形が生む激流に気をつけなければならないということ、さらに「河川構造令」不適合(実質違反)の解消などがあげられる。だが、災害発生後は、やはりここでも「基本高水治水」にもとづいて川辺川ダム計画が復活した。

この災害では、人吉市の市街地でも死者が出た。犠牲者がいた所を見てみると水深の深い場所ではなく、高低差がある場所だった。もう少し調べてみると、「御溝(おみぞ)」(江戸時代からの用水路)が、支流の万江川や山田川からの氾濫を受けとったがために急激な流れや増水が発生し、死者が出ていたということがわかった。国土地理院の「治水地形分類図」を見ても、この地域は旧河川沿いにある少し低い土地であることがわかる。このように、小さな高低差が作る激流で人の命が失われてしまう。

少し話はそれるが、こうした教訓が国交省なりに反映されて全国の共通理解になっていれば防げたのではないかという事例がある。今年7月25日に最上川の支流である新田川で氾濫が起き、孤立した人をレスキューに行ったパトカーが流されて警察官2人が死亡した。この地域は上空から見ると平地に見えるが、実際には小さな高低差がある。そのため上流で氾濫した水がその低地を激流となって下っていたのだ。こうした微地形が生む激流による被害は、たとえダムを造ったとしてもなくならない。このような教訓こそ流域治水のなかにしっかりと位置づける必要がある。

河川構造令違反改めず 事業者も過失認めぬ

球磨川の災害では、瀬戸石ダムの上流で2人が行方不明になり、4人が死亡した。また、下流では計4橋梁が流出し、駅も流出した。瀬戸石ダムの構造は5つの小窓のようなゲート(昇降式ゲート)があり、これを上げ下げすることで水を流したりせき止めたりする仕組みだ。災害発生当時、ダムを運営する電源開発はゲートを上げて全開にしていたが、ダムは流れてきた水を処理しきれず、その上のゲートにも水がぶつかってせき止められた。そのせき止められた水はダムの両脇を通って下流に激流となって押し寄せたと考えられている。

この水害について電源開発は2021年2月に調査結果を発表したが、「ダムの安全性に問題はなく、放流操作は適切だった」としている。また、「ダム地点で水位上昇は確認されたが、ダムの影響により水位が大きく上昇した事実は認められなかった」と結論づけている。だが実際、ダムの上を通る管理用道路は水に押されて水平方向に最大70㌢ずれており、どれだけの水量がゲートに加わっていたかがよくわかる。

ダムや堰、橋などの工作物が災害の原因とならないように規制するため、1978年に「河川構造令」が制定された。ただしそれ以前からあった構造物には適用しない(改築時でよい)ことになっているため、1958年に建設された瀬戸石ダムは河川構造令の適用外となっている。

河川構造令では毎秒4000立方㍍以上の流量想定に対し、可動堰の堰柱間は40㍍以上と定められている。だが瀬戸石ダムでは最大流量が毎秒6000立方㍍と想定されているにもかかわらず、堰柱間は15㍍しかない。

また、ダム湖への流入が毎秒2000立方㍍を超えると同程度放流するという操作規則があるのだが、瀬戸石ダムでは当時、最大で毎秒1万立方㍍の流入量があった。想定をはるかに上回る流入量があったにもかかわらず、電源開発は「水位が大きく上昇した事実は認められなかった」といっている。球磨川は、瀬戸石ダム地点で元の川幅の半分程度になっており、さらにゲートが流れを妨げたことによって圧縮されて鉄砲水のようになった激流が下流を襲ったと考えられる。これにより、瀬戸石ダムから1・6㌔下流にあった瀬戸石駅とその向かいにあった2軒の建物が流出している。

瀬戸石ダムによる水位上昇や堆砂による水位上昇は災害発生以前から問題視されており、災害後もこうした指摘は続いている。取材に対して国交省は「(瀬戸石ダムが)河川構造令に適合していないという認識は、国交省と電源開発の間で一致している」としつつも、「水利権更新時に構造令に適合させるというのではなく、瀬戸石ダムがあることを前提に河道掘削などで整備をしていく」とのべている。つまり国はダムを撤去や改築する気がなく、電源開発も最大70㌢ずれた管理用道路の改築さえしない。管理用道路を改築するにはゲートそのものも一旦撤去しなければならないので、そのままの状態で運用を開始しているのだ。被害を認めず、撤去や改築(構造令適合)さえ求めない。これが、現在の国交省が進める「流域治水」の姿だ。

河川構造令不適合が招いたもう一つの被害が、「くま川鉄道の第4橋梁のダム化」だ。河川構造令で定められた橋脚の阻害率は原則5%以内でなければならないが、この鉄道橋の阻害率は約16%もあり、構造令に不適合だった。

また、「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」が調査をおこなった結果、豪雨による氾濫で川辺川と球磨川の合流地点に積み上げてあった膨大な量の材木が消失していたこともわかっている。これらが流されて下流にある第四橋梁で流木などと一緒にせき止められてダム化し、水に押された橋が崩壊した結果、そこでせき止められていた水が一気に下流に押し寄せて被害を拡大させた可能性があることもわかった。

その他、災害時の住民の証言からは、本来の川の流れとは異なる方向から水が来たことなども明らかになっており、第4橋梁がダム化していないと起きえない現象が多数あったという。こうした調査結果があるにもかかわらず、国や県は市民団体からの共同検証実施の要望を拒否している。こうした姿勢からも、現在の国交省の「流域治水」のあり方が見て取れる。

他にも、球磨川では計20本もの橋が流出した。国交省は「球磨川橋梁復旧技術検討会」を開催したが、被災原因については「河川の水位上昇で流体力が橋脚に作用して被災した」と結論づけている。ただ、国交省は橋脚が川の流れを阻害していたということは認識しつつも、(阻害率について定めている)河川構造令との関係性についてはまったく整理していない。客観的事実として河川構造令に違反した構造物によって被害が拡大し、生活にも影響が出ているということを全国的に問題にしていく必要がある。

ずさんな国や県の対応 球磨川豪雨災害の後

球磨川の氾濫で壊滅的被害を受けた球磨村渡地区茶屋集落(2020年8月、熊本県)

球磨川の氾濫で流された橋梁(2020年8月、熊本県)

肱川でも球磨川でも結局、基本高水を上げるという対応で、本来流域治水に生かされるべき教訓が無視されている。

さらに、基本高水を上げるために使ったデータは2010年までのデータで、2020年7月に起きた豪雨のデータは含まれていなかった。このことについて国交省河川計画課に尋ねると、「2010年以降、気候変動の影響が顕在化しているという気象庁のデータ分析があるため、我々も2010年までのデータで統計処理する」と返答があった。つまり、気候変動が顕著にあらわれているのが2010年以降なので、その部分のデータまで提言にもとづいて1・1倍して計算に入れてしまうと、「ダブルカウント」になるから除外するという理屈だ。もはや屁理屈だ。2020年7月の豪雨のデータまで含めてしまうと、ダムでは到底対応できない数値になってしまうから除外しているだけだとしか思えない。

元国交省防災課長の宮本博司氏はこの問題について、「とことんおかしい。もし100年に1回の洪水を想定するというのなら、当然最新の雨量データを入れて統計解析すべきだ。しかし、そもそも100年に1回を想定しても、その想定外の洪水は来る。いつ大きな洪水が来るかわからない前提で、いかにして住民の命を守るかが“流域治水”だ」とコメントしている。本当にその通りだと思う。

球磨川豪雨災害をめぐり、私が取材した道野夫妻の体験談を紹介する。

道野夫妻は球磨川の支流の油谷川沿いにある八代市坂本町の自宅で被災した。1階が浸かって2階で孤立し、水が引いてから周辺約20世帯の住民とともに自衛隊に救助された。

そして被災から2年後の2022年11月、熊本県の河川課が油谷川(県管理区間)の宅地かさ上げ計画を説明しに個別訪問してきた。県の説明は、川辺川ダム建設や河川掘削をしたら球磨川と油谷川の水位が下がるので、道路から18㌢のかさ上げになるという内容だった。奥さんは「坂本町は被災時、川辺川に近い上流の人吉市よりも先に浸かっている。そのことを考えると、県による川辺川ダムを前提にした説明はおかしい」と話していた。

旦那さんも「18㌢」という厳密さに驚いたという。その根拠について県に聞くと、県は道野宅にどこまで水が上がったかも測量しておらず、一軒一軒がどこまで浸かったかも測量していなかったそうだ。また、九州電力が油谷ダムを放流する可能性についても加味しておらず、ただ単に「川辺川ダム建設や河川掘削をしたらどれくらい水位が下がるかという計算をもとに油谷川沿いに線を引くと18㌢になる」という説明だったという。

道野さん宅ではもともと、自前で道路面から1㍍かさ上げしていたにもかかわらず2020年の豪雨の浸水深は道路から3㍍もあった。つまりいまさら18㌢かさ上げしたところでほとんど意味がないので、結局県のかさ上げ事業に参加しなかったそうだ。旦那さんは「気候変動は進行するのに、これからもかさ上げをくり返すのか。川沿いのリスクを説明して安全なところに住民を移転させる方が現実的ではないか」と話していた。

被災後の計画について、地元住民が何をいっても反映されないという声もある。人吉市では、浸水想定5~10㍍地域になんと「災害公営住宅」を建設する計画が浮上し、住民が反対運動をおこなったが結局事業が進んで現在建設中だ。本当にこれが「流域治水」といえるのか。

河川法との「重婚状態」 川辺川ダム巡る経緯

川辺川ダムをめぐるこれまでの開発の経緯について見てみる。もともと2003年に国営川辺川利水裁判で勝訴し、農業用水は必要ないということになった。2005年には国交省が漁業権収用裁決申請を取り下げ、2007年には農水省がかんがい事業から撤退し、電源開発も発電事業から撤退している。そして2008年には相良村の村長と人吉市の市長がダムに反対し、県知事が白紙撤回を宣言した。そのため本来なら特定多目的ダム法にもとづく当初の「基本計画」は廃止されなければならない。

特定多目的ダム法では、計画を廃止する場合関係行政機関の長に協議し、関係都道府県知事やダム使用権の設定予定者の意見を聞かなければならないが、それをせず、基本計画を廃止しなかった。そして2009年からはダムによらない治水を検討するだけで実際には何もしない「やるやる詐欺」の状態が続いた。

そうこうしているうちに、2020年7月の豪雨災害が発生し、その後「流域治水」という言葉が踊り始めると、知事がダムを容認する発言をし、川辺川に「流水型ダム」を建設するという計画が動き始めた。つまり、まだ特定多目的ダム法にもとづく元の基本計画が廃止されず生きているにもかかわらず、河川法にもとづく河川整備計画にも位置づけてダム建設を進めるという、いわば「重婚状態」になっている。

こうした状態のまま計画を進めることが問題ではないかと国交省の治水課に聞くと「基本計画を先に廃止しないことが違法だとは思わない」「今後、利水者との調整がつけば、しかるべき時に(基本計画を)廃止する」というごまかし方をしていた。

また、2008年に知事が白紙撤回を宣言した後、2009年から「ダムによらない治水対策」がなぜ進まなかったのか聞くと、国交省の八代河川国道事務所は「現実的な対策を積み上げても国が管理する河川の整備目標と比べて低い水準にしかならないからできなかった」と説明していた。ではなぜ、やれる所からやろうとしなかったのか、変えていくことをサボタージュしていただけではないか。

環境に優しいか? 流水型ダム

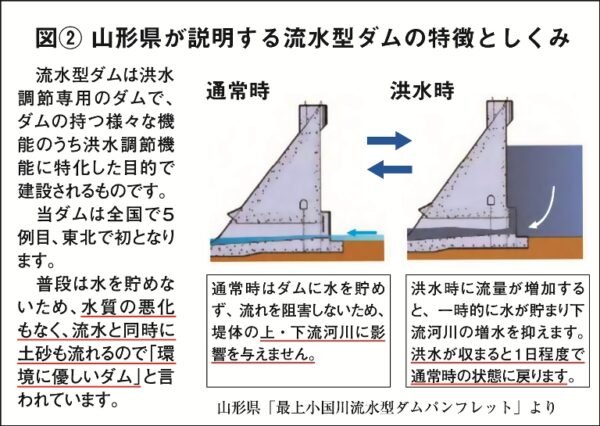

川辺川ダムでも計画されている「流水型ダム」は近年国内各地で造られており、先日、最上川にある最上小国川ダムを見てきた。このダム建設計画の過程では、1978年に最上町長がダム建設を要望して以来、地元漁協や住民から反対の声も多かったが、県は「河底をいじれば温泉に影響が出る」としてダム建設に固執し、2001年には水を貯めない流水型ダムにするので「魚にも環境にも優しい」と宣伝して建設を強行した【図2】。

私が取材に行っていた直後に最上川流域で大雨が降ったのだが、この流水型ダムでは大雨から4日経っても大量の濁った水が貯まったままになっており、パンフレットにある「洪水後1日程度で通常時の状態になる」という説明とは大きく異なる。

流水型ダムが環境にどれだけ優しいのか。最上小国川流域環境保全協議会会議記録によると、ダム建設が強行されていた時期にはまだアユが多く生息していたが、2020年のダム完成後は少なくなっており、21年から3年連続で優占種の上位3種から外れている。

また、最上小国川の「重要種」の数を見てみると、ダム建設強行時は10種ほどだったが、20年のダム完成後からは21年1種、22年3種、23年4種とかなり少なくなっている。だが今年3月におこなわれた協議会は「昨年度調査より構成種に大きな変動は見られなかった」という結論を出している。本当にそうだろうか?

また、最上小国川ダムの下流では、今年7月の豪雨によって吊り橋が流出する被害も出ている。

石川県にある流水型ダム「辰巳ダム」も見に行ったが、ここでは「流水型」とはいうものの、上流の水をせき止めているダムの下流にはほとんど水が流れておらず、これで環境に影響の少ない「流水型」と呼べるのだろうかという疑問が残る。今年6月に県の河川課に対して、辰巳ダムが環境に優しかったのか?事後調査をおこなったのか? と聞くと、9月になってようやく「山形県のような協議会は開催していないが、環境部門の有識者に報告をした」という答えが返ってきた。また河川課は、「魚道が機能している」などと説明をしていたが、少なくとも現在に至るまで、環境に優しいという科学的なデータは公開されていない。

「ムダなダム」は即中止に 住民主体の街作りを

流域治水はこの20年来、良い方向に向かう流れもあった。

2003年には淀川水系流域委員会が「ダムは原則として建設しない」とする提言をし、今後の治水は「超過洪水・自然環境を考慮した洪水」となるべきだと訴えた。

2005年には、国交省も「全国各地で激甚な水害、土砂災害および高潮災害が数多く発生した」として質的転換を審議会に提言させた。さらに国交省は2006年には「昭和40~50年代に設置された多くの(治水関連)施設が更新時期を迎える」ため、「壊滅的な被害を回避するために、限られた予算と人員・体制のもとで抜本的な戦略の見直しが不可欠」として、古い施設をなんとかしようという機運もあった。

2014年には、嘉田由紀子滋賀県知事が2期8年かけて河川改修やダムだけに頼るのではなく、まち、道、家づくりや森林、農地も治水に役立てる「流域治水推進条例」を成立させている。

このように良い方向に向かう動きがあったにもかかわらず、結局実際の現場では「パラレルワールド」が展開されてきたといわざるをえない。

これからの流域治水や水害対策に必要なのは、「想定外だった」をやめることだ。想定外の雨が降るのが当たり前の時代になっており、基本高水治水のプロパガンダを止める必要がある。そして「流域治水」という言葉をただのお題目や免罪符、責任放棄に利用してはならない。

また、流水型ダムが環境に優しいという証拠はなく、治水専用といってもその効果は限定的だ。それよりももっと住民の声に耳を傾け、きめ細かい対策をコツコツやっていく以外にない。そのなかで、あちこちで問題になっているムダなダム計画は即刻中止すべきであり、ダム(点)と堤防(線)による治水ではなく、住民を主体とした流域(面)全体に目を向けたまちづくりが必要になる。

社会的ニーズという観点から見ると、水道や堤防などの施設の老朽対策や耐震化は必要だし、インフラのコンパクト化も重要な課題だ。これからは、ダムを再生するのではなく、生態系を回復させることによって、山から海までの水循環を回復し、人間と自然の対話する力を回復させていくことが重要になってくる。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

まさの・あつこ ジャーナリスト。博士(工学)。JBpressにて「川から考える日本」を連載中。著書に『水資源開発促進法立法と公共事業』(築地書館)、『四大公害病 水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害』(中公新書)など。『世界』2024年8月号に「机上の流域治水 水害対策は変わったか」を寄稿。