潜水調査後に坑道に花を手向けて手を合わせるダイバー(7月31日、宇部市床波)

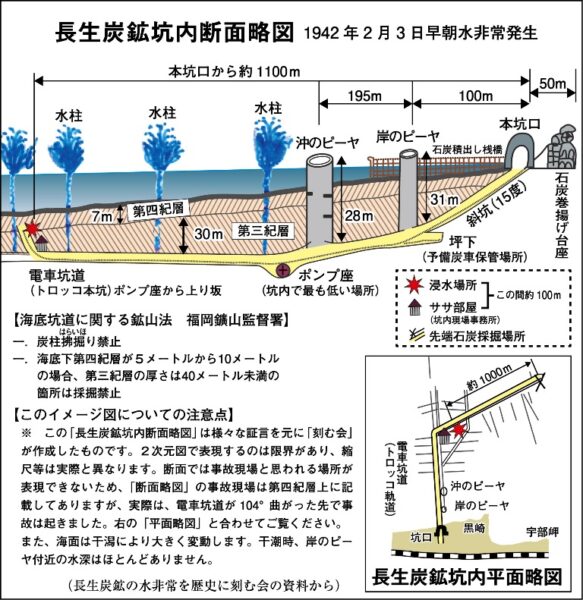

宇部市床波で82年前に起きた長生炭鉱水没事故で生き埋めになったままの183人(うち136人が朝鮮人労働者)の遺骨発掘と返還をめざす「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は7月31日、ピーヤ(排気筒)からの潜水調査をおこなった。25日に高波で一度延期となったもので、この日は30分間の潜水調査で撮影されたピーヤ内部の映像も初めて公開された。「刻む会」は、1997年にピーヤからの潜水調査をおこなっているが、視界が悪く水深10㍍付近までしか潜水できなかった。今回の潜水調査は82年目にして坑道に近い水深27㍍に到達し、遺骨発掘に向け大きな一歩となった。

まだ薄暗い早朝5時に床波漁港を出発(7月31日)

ダイバーがピーヤ内部に降りるためのハシゴ、機材を上げ下げするための足場を設置する(7月30日)

早朝5時の夜明けとともに、床波漁協の漁師が操縦する船に乗り込み、一行は沖のピーヤに向かった。前日から地元の久保工務店によってピーヤでの準備作業がおこなわれ、安全面を含めて万全の体制がとられた。

大阪在住で水中探検家の伊左治佳孝氏に加えて、宇部市のダイバー・戸田政巳氏も新たに加わった。午前5時25分ごろに伊左治氏が、ハシゴを伝ってピーヤ内部に入り約30分間の潜水調査がおこなわれた。潜水後には、刻む会から託された花束をピーヤの中に手向け手を合わせた。

潜水調査を終えて伊左治氏は「透明度は約50㌢ほどで、1997年の調査で通過できなかったという10㍍付近の構造物は通過し、ほぼ炭鉱の坑道と同じ水深27㍍に到達できた。その付近を坑道に向けて通れないか試してみたが、折れて落ちてきたと思われる鋼管や足場のようなものが積み重なり、坑道の入り口は発見できなかった。泥などの堆積は少なく、それらの引き上げ作業ができれば沖のピーヤから坑道に入れる可能性はありそうだ」「ピーヤの中はほぼ淡水で海とつながっていない。坑道の横穴はいきている可能性がある。(遺骨発掘が)100%無理な環境ではない、何をやったらいいかわからない状況ではない」と話し、引き続き調査をおこなう意志をのべていた。次回は9月ごろに岸側のピーヤからの潜水調査も予定されている。

ダイバーたちによる潜水前の打ち合わせ

ピーヤからの潜水調査を実施する水中探検家の伊佐治氏(宇部市床波)

沖側のピーヤから潜水を開始

「刻む会」共同代表の井上洋子氏は、「ピーヤの中の映像を見るのは初めてで、中の様子がわかって次回につながる。私たちは、ピーヤからの遺骨収集は難しいと考えていたが、ピーヤと坑道の両方から遺骨に近づいていける。長年やってきて今回、伊左治さんと出会い、生き埋めとなったままの人への思いを共通の思いとして広げていただいたと思う」とのべ、「7月15日から始まったクラウドファンディングへ参加してくださる人の数が大事だと思っている。たくさんの方にこの事業に関わっていただくことに意味があると思う」と語り、10月半ばまでのクラウドファンディングへの参加を訴えた。

山口県漁協床波支店運営委員長の吉井正文氏は、「私は7月から運営委員長になったばかり。漁協として調査に協力するにあたり、事故がないようにしようと話し合った。昭和元年生まれの親父から“水没事故のときには、あっちこっちの海面に泡が噴いていた”と聞いている。親父は広島に原爆が投下されたとき救援にも行ったと聞いている」と話していた。また作業船を操縦した80代の漁師は、前日から作業が滞りなく進むように図面を書いて備えたという。

宇部市在住のダイバー・戸田政巳氏は、「県東部から30年前に宇部に来た当時、歴史を調べて、長生炭鉱の事故があり、遺骨が海に残されたままであることは知っていた。メディア報道などで遺骨発掘の動きがあることは知っていたが、今回、伊左治さんが私のところに来られて話を聞き、このプロジェクトに参加しようと思った」と語る。

今回の潜水調査は、地元の工務店や漁師、ダイバーなど、その道のプロたちの力が結集して実現したものだ。「悲しい事故を悲しいままで終わらせないように自分ができることをしたい」(伊左治氏)、「人として正しいことは正しいといおう、人として正しいことには協力していこう」(工務店の久保氏)という一人一人の志によって大きな一歩が拓かれた。

ダイバーの安全を確保するため足場やハシゴが設置されたピーヤ内部

水没事故から82年目にしてピーヤ内部の状況が映像に収められた。坑道に近くなると視界は悪くなり、鋼管などの構造物が行く手を阻む。坑道に入るためにはこれらの撤去が必須となる

調査後に撮影動画を確認する伊佐治氏や刻む会の井上共同代表(7月31日)

県内の在日朝鮮人たちも注目し支援

長生炭鉱の水没事故で亡くなった183人の遺骨発掘と返還に向けた具体的な動きが始まるなかで、そのニュースを知った在日朝鮮人や県民のなかで注目が高まっている。戦後長い間、宇部市内はもとより、山口県内でも伏せられてきた水没事故が、長年の有志による活動によって光が当たり、82年がたって遺骨発掘、返還の動きが少しずつ現実味を帯び始めていることへの深い共感とともに、長生炭鉱で親族が働いていたという在日朝鮮人の思いや歴史的な経験があらためて語られている。

宇部市在住の82歳の在日朝鮮人の男性は、長生炭鉱の事故が起きた年に生まれた。父親は長生炭鉱で働いていたが、「坑内では頭のすぐ上を通る船の焼玉エンジンの音が聞こえて怖い」という父親の話を聞いた身重の母親が、「もう炭鉱には行くな」と止めたため水没事故は免れたという。

戦時中に朝鮮(現在の韓国)から日本に渡ってきた親たちは、朝鮮植民地時代の苦労話はいっさいいわなかったといい、子どもの前では朝鮮語で会話をしていたため日本語しか知らなかった男性は聞きとることはできなかったという。そのため父親が長生炭鉱の労働者だった事実は大人になって知った。それもあってみずからが37歳のときに、長生炭鉱の坑口付近に残る長屋(事務所)に仲間たちと足を運んだ。

そこには大型の扇風機のようなものや大きな飯釜のようなものがそのままあり、若い成人男性が暮らしていたとされるタコ部屋の壁には「お母さん」や「帰りたい」などのハングル文字が生々しく残り、事務所内にあった労務日誌も見つかった。長生炭鉱で働いていた朝鮮人労働者の名簿には知った名前もあったが、長い年月のなかで散逸してしまい残念でならないという。

当時は朝鮮人が日々暮らしていくことそのものが困難な状況のなかで、永住権の確保や市営住宅への入居など生きるための権利を確保することに力が注がれ、日々を生きるのに精一杯だったこともあり、長生炭鉱の調査まで手が回らなかったという。その後、男性が再び長生炭鉱に向かうため通行人に道を尋ねると「私は事務所で働いていた」という証言もあり、床波周辺には長生炭鉱に関係していた人が多かったことを物語っている。そうしたなかで、今、長生炭鉱の遺骨発掘に向けた動きが活発化し、運動が広がりつつあることを喜んでおり、「日本の方が一生懸命動いてくれているのがうれしい。感謝している」と語っていた。

下関市で商売をする70代の女性は、20代のときに韓国から日本に渡り夫のもとへ嫁いだ。夫は在日2世で日本で生まれ育ち、夫の父親は長生炭鉱で働いていたという。それ以上の詳しいことはわからないというが、女性自身の70年をこえる人生も朝鮮植民地時代の影響が色濃く反映していると次のように語った。

「母親から聞いたが、戦時中に両親が住んでいた朝鮮(現在の韓国)の部落から8人が鹿児島に強制連行され、父親もその1人として日本軍のために武器製造をさせられたそうだ。その時は朝鮮名を名乗ることが禁止されて“野上”という日本名を名乗らされたという。18歳で結婚した母親は、突然夫が日本に渡ったため1人で朝鮮に残され農業をして生活をしていたが、収穫した米や麦などは日本の警察に没収されて日本の戦争に使われたと聞いている。そのため暮らしは貧乏だった。戦争が終わって、鹿児島に動員された同郷8人のうち、生きて戻れたのは父親だけ。もし日本で亡くなっていたら自分は存在していなかった」。

戦後、さまざまな事情で結婚できない在日朝鮮人男性のために、親戚などを通じて韓国から女性を嫁がせる事例が多数あり、女性もその一人だった。日本に誰も知り合いはおらず、言葉もわからない異国の地で苦労が絶えず、差別的な言葉を投げられることもあったが歯を食いしばって生きてきたという。

下関の50代男性は、今から20年ほど前にある人から「宇部で炭鉱事故があって、いまだに生き埋めになっている」という話を聞き、それがずっと心に引っかかっていたという。話を聞いたあとに宇部市床波の現場を見に行って、海から突き出る黒々としたピーヤがリアルに生々しく迫ってきたことを覚えているという。「この最近、長生炭鉱の遺骨発掘と遺族への返還の動きが活発になっていることを新聞を通して知り、興味深く見ている。今思えばその話をしてくれたのは在日の方だったかもしれない。これがもしみなさんの活動によって、坑口が開けられて遺骨が遺族に返せるようになれば、大きな歴史を動かすことになると思う。人の遺骨に対してはきちんと向き合わなければならない。それは政治的な問題ではなく、人間的な問題だと思う」と話し、注目している。

宇部市出身の60代の女性は、物心ついたときにはすでに炭鉱は閉山になっており、今のフジグランのある場所は、ずらっと並んだ炭住が廃虚になってまさにゴーストタウンのようだったと当時をふり返る。子どもの頃の遊び場はぼた山で、「今日もぼた山に行こう」といって炭鉱が身近なものだった。小学生のころには教師たちが地域学習を熱心におこない「石炭博物館」に行ったり、炭鉱の歴史をたたき込まれたという。「そのなかでも長生炭鉱は新生代の炭鉱で質が悪く、本当は掘る場所ではなかったが、石炭が必要だからと掘ったことや、強制連行の朝鮮人労働者の人たちが亡くなったことなどを幼いながらに勉強したことは、今も鮮明に覚えている」といい、遺骨発掘の動きが市民の手で広がっていることに深い共感を示していた。